Le donne della famiglia Castelli

È una consapevolezza diffusa, basata anche sulle ricerche e i dati ricavabili dai censimenti, che il livello di alfabetizzazione all’interno delle comunità ebraiche italiane sia stato sempre assai più significativo di quello presente nelle altre componenti della popolazione italiana. Essere in grado di leggere, scrivere e far di conto era una condizione preliminare per chiunque per poter accedere a un qualsiasi livello di emancipazione. Questo presupposto imprescindibile dentro la componente ebrea della popolazione era posseduto da tutti, dai maschi e dalle femmine, ma non era sufficiente affinché si aprissero, per le donne, percorsi di vita migliorativi.

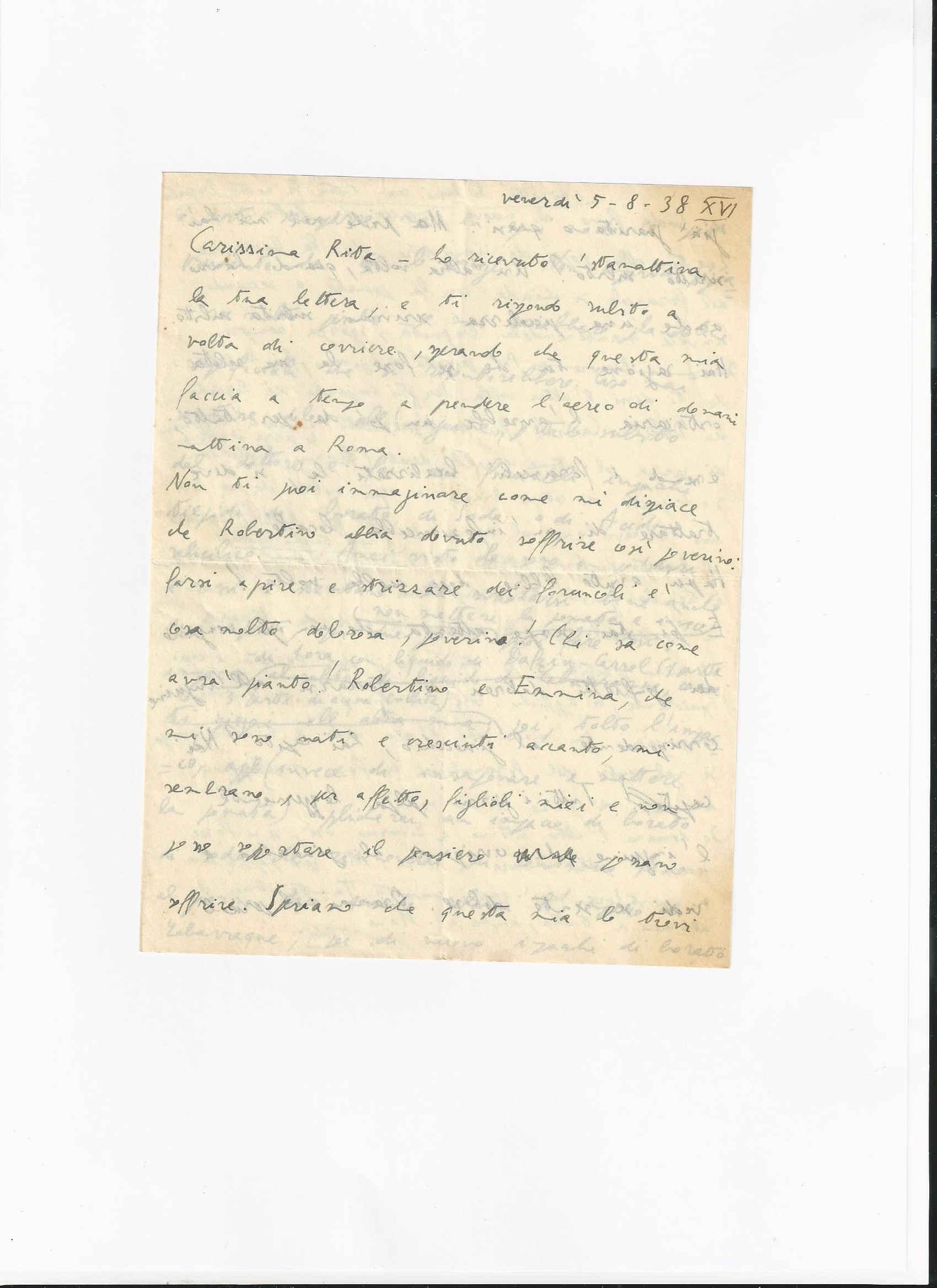

Cercherò qui di seguito di illustrare questa mia convinzione attraverso una fonte particolare, quella di un deposito di lettere private assai significativa: si tratta dell’archivio privato della famiglia Castelli, oltre ottocento tra lettere e cartoline postali, consegnate all’Istoreco di Livorno da un’erede della famiglia che le aveva miracolosamente salvate. Su questo carteggio, insieme ad altre scritture private, alcune già pubblicate da tempo, e ad alcuni lavori storiografici sulle famiglie livornesi, sto lavorando da oltre un anno per estrapolarne una monografia. Grazie a tutto questo materiale sono venuta costruendo queste riflessioni che porgo all’attenzione del lettore.

Occorre precisare che nella stragrande maggioranza dei casi sono scritture e testimonianze femminili che permettono di delineare un quadro di genere sulla condizione della donna all’interno della comunità ebraica, ancora osservabile negli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso: soprattutto l’epistolario che raccoglie le lettere, in grande maggioranza indirizzate da Livorno ad Asmara, scritte nella quasi totalità dalla componente femminile della famiglia. Le mittenti sono la madre Emma De Rossi e le sorelle Anna, Ada, Ilda, che intrattengono con la sorella minore, Rita, trasferitasi in Eritrea, una corrispondenza quasi quotidiana per circa vent’anni. Le prime lettere sono del dicembre del 1937, le ultime sono degli anni Cinquanta.

L’autrice più interessante per questa riflessione è Ilda, per la cui biografia possiamo utilizzare anche quello che lei stessa scrisse in occasione di una pubblicazione promossa dal Comune di Livorno. In quel volume, Ebrei tra due censimenti, Ilda racconta che il padre di fronte al suo desiderio espresso di studiare Medicina, rispose:

“Per me le donne fanno meglio a stare a casa ad imparare a far le polpette ma, se vuoi studiare, studia. Io non ti aiuto. Se ci riesci, riesci, se non riesci, non riesci.”

La frase rievocata da Ilda Castelli può darsi che non sia stata espressa precisamente in questo modo. Del resto il ricordo si colloca alla fine degli anni Ottanta e la discussione con il padre Ilda l’aveva avuta nella prima metà degli anni Trenta. Curiosamente, ma non troppo però, ne troviamo conferma in alcune lettere dell’epistolario antecedenti un quarantennio la pubblicazione della Labronica. La memoria vicina a quella discussione ripete in modo quasi omogeneo quanto poi ricorda Ilda ormai avanti negli anni. Evidentemente fu una discussione che si fissò nella sua memoria e gli anni non furono sufficienti a scalfirla. È evidente dalla rievocazione come Ugo Castelli, il padre, ritenesse una scelta inutile, quasi uno spreco, mandare la figlia all’Università. Le figlie femmine, lui ne ha quattro (Anna, Ada, Ilda e Rita) devono imparare a diventare delle buone casalinghe, delle brave cuoche, delle buone madri. Egli non ritiene di avere tra i suoi doveri di padre, istruito e benestante, quello di aiutare le figlie ad emanciparsi attraverso una facoltà universitaria che avrebbe permesso loro autonomia economica e decisionale. Per chiarirsi meglio aggiunge che se la figlia Ilda ce la farà a laurearsi, a lui questo non interesserà alcunché. Avere una figlia laureata, giunta cioè all’apice dell’istruzione allora possibile, era più un fastidio da giustificare davanti agli altri che un motivo di orgoglio da rivendicare.

Eppure il milieu familiare avrebbe potuto aiutare. La famiglia Castelli è un nucleo medio-borghese, in cui sia il padre che il figlio primogenito Carlo, sono proprietari di farmacie cittadine. Anche il genero di Ugo, Aleardo Lattes, è coinvolto direttamente nella gestione di questa attività. Ai nostri occhi questo dovrebbe permettere una visione più aperta nell’educazione delle figlie. Tuttavia la scelta che Ugo Castelli cercherà di ribadire con tutte e quattro le figlie, sarà quella di mantenersi nel solco delle consuetudini, delle tradizioni accettate e praticate anche da famiglie più abbienti della sua. Tradizioni che prevedono, come nella maggior parte dei borghesi del tempo, anche non ebrei, una divisone dei ruoli rigida e invalicabile. I maschi a lavorare per mantenere il ménage domestico, le donne ad accudire la casa, sorvegliare la servitù, occuparsi dei figli. Quella di Ugo è una famiglia che riserva alle donne un’educazione che si colloca pienamente nel solco delle tradizioni ebraiche, comuni sia alle ragazze figlie della piccola e media borghesia, che a quelle delle grandi famiglie imprenditoriali. Queste dovevano frequentare le scuole, magari anche le superiori, imparare una lingua straniera, per lo più il francese ma non solo, e se ne avevano l’estro anche un po’ di musica. Ma l’accesso agli studi universitari e professionalizzanti non era contemplato. Spesso poi l’insegnamento non era acquisito dentro un percorso regolare di studi perché si preferiva il precettore privato o l’iscrizione a scuole private. A Livorno ne erano attive due, gestite da ebrei, laiche ed aperte anche alle altre confessioni: la scuola dei coniugi Coen e la scuola delle sorelle Garcin. Per i più abbienti poi c’era la possibilità di utilizzare le lezioni private di Rodolfo Mondolfi, dantista di valore e padre di Umberto, primo sindaco socialista di Livorno, così come per le lingue chi ne aveva le possibilità poteva usufruire della rete di relazioni familiari e amicali con l’estero, oltre che di istitutrici private. Una volta però entrate nell’età adulta, e dopo aver preso marito, tutte dovevano dedicarsi alla casa, a partire dalla madre Emma fino ad arrivare alla figlia più piccola, Rita, sposata e residente in Africa.

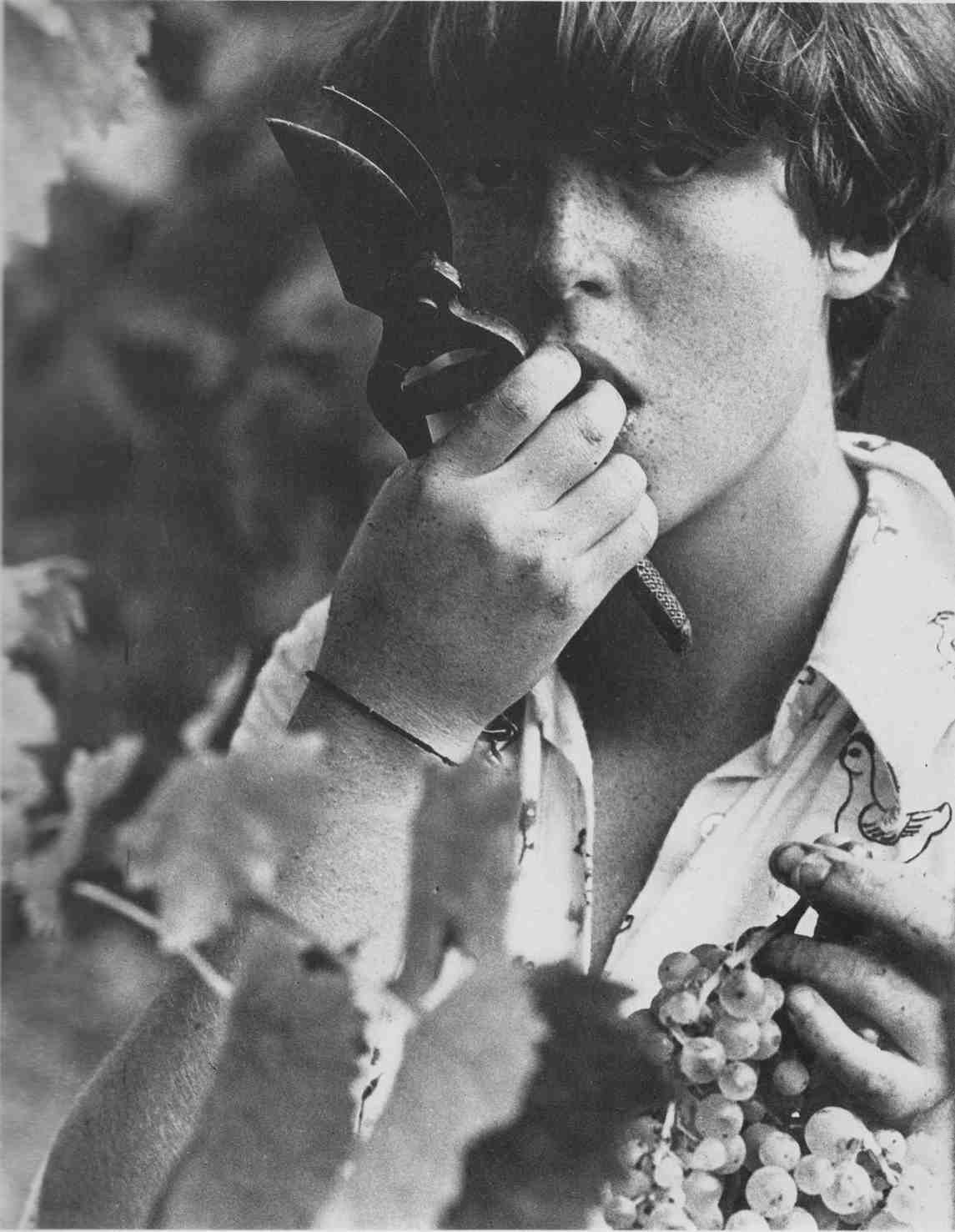

La nostra Ilda si ribella a questo destino e ce la farà a trovare la sua collocazione, collocazione molto lontana per certi aspetti dalla tradizione. Essa incarna un personaggio di grande interesse storiografico poiché racchiude in sé molte delle contraddizioni che riguardano le donne ebree del secolo passato. La sua forte personalità e il suo forte dinamismo le permetteranno, pur in contrasto con il vecchio padre, di frequentare Medicina a Pisa con successo (l’anno della sua laurea furono solo due le donne laureate), e di specializzarsi in Pediatria divenendo la prima donna pediatra di Livorno; e quando, dopo la promulgazione delle leggi razziali, un altro pediatra, ebreo pure lui, Roberto Funaro, sceglierà di partire subito per gli USA senza aspettare che la situazione divenga drammatica, Ilda Castelli avrà la possibilità di avere tutta la sua numerosa e ricca clientela.

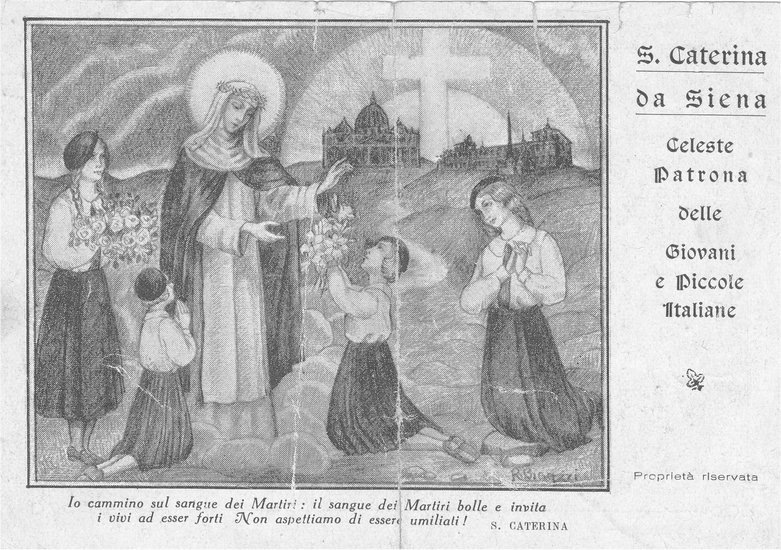

Ma Ilda diventa una pediatra apprezzata anche nel nucleo familiare. Lo dimostrano le lettere ricche di prescrizioni mediche che invia alla sorella lontana e madre di tre bambini piccoli. Ilda è la più emancipata tra le quattro sorelle, l’unica che guida l’auto e che si muove tra la città di Livorno e quella di Pisa e dintorni per tenere conferenze sulla puericultura a nome del Fascio pisano al quale appartiene, ed è sempre intenta a scrivere pezzi entusiasti della guerra d’Africa sui giornali. Eppure quando deve suggerire qualcosa alla sorella più giovane riguardo il suo ruolo di moglie, le suggerisce di “assecondare il maritino, tenere in ordine la casa, farsi trovare sempre in ordine, civettuola” e via di seguito. Come si coniuga da una parte la donna medico che con pochi fronzoli impartisce ordini sicuri e terapie e sconsiglia di ascoltare qualsiasi suggerimento che non provenga da una fonte autorevole e professionale, con queste indicazioni così bamboleggianti che sembrano così poco confacenti con la sua personalità? L’impressione che se ne ricava è quella di una emancipazione a metà. La sua incapacità di assumere atteggiamenti più autonomi, meno conformisti, nei confronti del ruolo della moglie all’interno del gruppo familiare e sociale di appartenenza può essere compreso, a mio parere, come una reazione quasi di paura rispetto al salto in avanti compiuto, salto tutto consumato nella dimensione pubblica, ma non solo. Ilda si trova a suo agio dentro le liturgie del regime come gran parte della sua famiglia, e la maggioranza degli ebrei del tempo. Ci si trova così a suo agio che sposa un fascista molto convinto, ma anche cattolico. E sicuramente per questo Ilda si era in seguito convertita alla religione del marito, al quale, a suo giudizio, occorre che la donna porti sempre obbedienza. Con lo stesso spirito Ilda diventa nel secondo dopoguerra una delle più accese protagoniste della Democrazia Cristiana più clericale e anticomunista. Colpisce molto che questa donna fuori dal comune nella dimensione pubblica, nella dimensione privata riproponga per intero, e senza incrinature, gli stereotipi della sua generazione. Io penso che il suo percorso sia anche la testimonianza di come sia difficile, irto e contraddittorio ribellarsi ed emanciparsi dall’autorità del padre-patriarca. Accade, e la vicenda di Ilda ne dà testimonianza, che talvolta persino quelle donne che pure ci sono riuscite, abbiano poi mantenuto forme di subordinazione all’autorità sia paterna che maritale tipica della tradizione. Solo verso la fine della vita, raccontano i parenti, Ilda ormai vedova ritorna alla religione dei padri, e su di essa comporrà anche un libro. Di sicuro il suo è un personaggio interessantissimo perché interno totalmente a tutta la tragedia del secolo scorso, perché dinamico e reattivo su molti fronti e ligio e obbediente alla religione del “capofamiglia” per altri.

Ilda rimane il personaggio meno classificabile all’interno di questa numerosa famiglia. Famiglia che aveva già conosciuto un matrimonio misto, quello del primogenito Carlo, e che aveva già visto la conversione della giovane nipote Elena al cattolicesimo e il suo successivo matrimonio. Questi comportamenti, le lettere ne danno estesa testimonianza, avevano provocato dolori e tensioni ma alla fine erano stati tutti faticosamente metabolizzativ. All’interno di questo gruppo familiare, il padre Ugo esercita il potere tramite anche l’organizzazione di matrimoni combinati, pratica ancora molto frequente negli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso, come del resto era stato il suo con la giovane Emma De Rossi.

Ilda rimane il personaggio meno classificabile all’interno di questa numerosa famiglia. Famiglia che aveva già conosciuto un matrimonio misto, quello del primogenito Carlo, e che aveva già visto la conversione della giovane nipote Elena al cattolicesimo e il suo successivo matrimonio. Questi comportamenti, le lettere ne danno estesa testimonianza, avevano provocato dolori e tensioni ma alla fine erano stati tutti faticosamente metabolizzativ. All’interno di questo gruppo familiare, il padre Ugo esercita il potere tramite anche l’organizzazione di matrimoni combinati, pratica ancora molto frequente negli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso, come del resto era stato il suo con la giovane Emma De Rossi.

Ma il carteggio a mia disposizione fa intravedere anche altre storie di donne, a cominciare proprio dalla madre Emma che proviene da una grande famiglia alto-borghese imparentata con Benjamin Disraeli e che è la prima autrice dell’epistolario. È una donna severa, asciutta, controllata e con una precisa condivisone della ripartizione dei ruoli all’interno della famiglia. Anche se è lei, nei fatti, a tenere unita la trama di questi rapporti con la giovane figlia lontana, ogni qualvolta che si presentano delle discussioni più spinose e argomenti più delicati da trattare, fa un passo indietro e cede la penna al marito-padre. Ugo, padre e nonno amorevolissimo quando si tratta di aggiungere i “salutoni” in fondo alle lettere per Asmara, diviene, quando affronta argomenti più difficili, l’autorità indiscussa. Come tale usa un linguaggio chiaro, senza nessun infingimento retorico, e più che cercare di dialogare con la figlia lontana, impartisce ordini e disposizioni che non si devono discutere.

Poi ci sono le altre sorelle: Anna e Ada. Entrambe più anziane, mogli e madri. Entrambe parlano il francese e Ada sa anche suonare il pianoforte. I loro argomenti, anche dopo la promulgazione delle leggi razziali, sono incentrati sulla casa, la famiglia, le ricette, i vestiti, i figli: insomma la vita quotidiana. Probabilmente le aiuta a sostenersi a vicenda dentro una tragedia imprevista e terribile dalla quale però tutti riescono, sia per fortuna, sia per relazioni, che per ragioni di classe, a uscire indenni e a ritrovarsi, a guerra finita, ancora tutti in piedi. Delle due Ada è quella meno presente, perché convive con i genitori insieme al suo nucleo familiare e per lei in qualche modo, scrive la madre. Invece Anna, moglie di Giorgio Orefice, anche lei madre di Gastone e Vittorio, gioca un altro ruolo. Spesso vive nella casa dei vecchi genitori ma spesso è anche via. Suo marito, Giorgio, è un antifascista perseguitato anche prima delle leggi razziali che cercherà la sua via di fuga in Francia. Pare dal tono delle sue missive la più solare, quella con più risorse per far fronte alle difficoltà, anche se poi le idee che si prospettano non avranno mai buon esito. Da un piccolo numero di lettere da Anna a Rita (da Livorno ad Asmara) si capisce che Anna aveva partorito l’idea, per raggranellare un po’ di denaro, di mettere su un commercio di abiti e biancheria confezionati in Italia da rivendere alle ricche signore italiane di Asmara. L’idea forse poteva anche essere buona ma le difficoltà erano troppe e così tutto naufragò in un niente di fatto. L’aspetto più interessante, dentro questa riflessione, è che si comprende come di questa idea siano stati tenuti all’oscuro proprio i maschi di casa. Prima si vedrà se funziona. Questa è la tipica strategia di difesa femminile: ricorrere al silenzio, anche all’inganno, pur di far marciare una propria idea – perché se venisse manifestata alla luce del sole, sarebbe eliminata sul nascere.

Sempre dall’epistolario in nostro possesso scopriamo che, tra le due, sarà proprio Rita la minore, a lavorare e a guadagnare per sé e per la famiglia. Prima in Africa con l’arrivo degli inglesi e poi grazie alla sua conoscenza della lingua, dopo la guerra, tornata a Livorno, con gli Americani. Anna invece rimarrà tutta la vita moglie e madre. Ma dopo la liberazione e la fine della guerra il quadro cambia per tutti e quella diventa un’altra storia.

Eppure queste donne passeranno tra i drammi della guerra e della persecuzione incolumi adottando varie strategie di sopravvivenza. La più anziana, la vecchia madre Emma, racconta in un diario che poi il nipote Gastone contribuirà a rendere pubblico, le peripezie degli ultimi mesi. È un testo interessante che messo a confronto con i testi delle lettere fa emergere con chiarezza come la prosa epistolare sia una prosa familiare, più sciolta, più colloquiale, mentre il diario scritto con l’intenzione di lasciare una testimonianza per i nipoti e per i posteri in genere, è più strutturato, propone scelte lessicali più meditate e dà maggiore spazio al tema della religiosità ebraica e delle tradizioni, così minacciate in un contesto di fuga.

A nessuna di loro capitò quello che accadde a un’altra Emma, omonima della nostra, Emma Castelli (sorella di Ugo e moglie di Salomone Giulio Belforte) che negli anni della Grande Guerra fu strappata alle sue occupazioni domestiche e si dovette occupare a tutto tondo dell’azienda di famiglia, sia della cartoleria che della casa editrice. Il figlio Gino racconterà che “se fino ad allora era stata del tutto ignara di ogni attività commerciale, seppe assumere con energia le redini dell’azienda, sì da conservare soldi fino al ritorno dei figli. E fino all’estremo delle sue forze non volle più abbandonare il lavoro e ne fece, insieme all’affetto per la famiglia, lo scopo della sua vita.” (M. Luzzati, 1990). In sostanza da donna risoluta qual era si rifiutò di essere di nuovo relegata alle faccende domestiche riuscendo a trasformare quello che le si era prospettato come dovere in un diritto a cui non volle più rinunciare. Furono però poche le donne ebree alle quali capitò quest’occasione. Peccato.