Firenze, luglio ’45: il ritorno della bellezza

«Il San Giorgio di Donatello! Quale perdita più dolorosa poteva subire Firenze?», esclamò il “monument man” Frederick Hartt quando, nell’agosto del 1944, si scoprì che l’esercito tedesco, nella sua ritirata verso Nord, aveva requisito centinaia di opere d’arte custodite nelle ville toscane e provenienti dagli Uffizi, dal Bargello, da Palazzo Pitti.

Da quel momento iniziò un lavoro congiunto, almeno nelle fasi iniziali, tra Soprintendenza fiorentina e ufficiali della MFAA (Monuments Fine Art and Archives subcommission, la commissione dell’esercito alleato per la salvaguardia delle opere d’arte), per capire intanto la possibile ubicazione delle opere, in un’Italia divisa in due e con il Nord ancora molto lontano da una definitiva liberazione dalle truppe tedesche.

Luglio 1944: soldati tedeschi trasportano a Nord il dipinto di Botticelli “Pallade e il Centauro” degli Uffizi, prelevato da villa Bossi Pucci a Montagnana (Montespertoli) [Archivio Museo Casa Siviero]

Con i tedeschi in ritarata, infatti, il più grande pericolo per le opere d’arte mobili non fu costituito solo dai bombardamenti alleati e dalle mine tedesche, ma anche dalle requisizioni che i nazifascisti iniziarono a compiere sistematicamente avanzando verso Nord: centinaia di opere furono prelevate dai vari rifugi e, lungo una rincorsa per tutta Italia, scortate in depositi in Alto Adige e in alcuni casi in Austria e Germania.

A tali ritiri, effettuati per motivi diversi (sincera protezione delle opere, tesaurizzazione di beni in vista della imminente fine della guerra, illecite sottrazioni destinate a singoli collezionisti), si aggiunsero furti di intere collezioni di famiglie ebree o “nemiche”.

Se nel senese e nel pisano si registrarono solo casi isolati di requisizioni o furti, nell’area fiorentina l’estate del 1944 fu un momento cruciale per i ritiri e le razzie di opere d’arte. Tra la fine di giugno e l’inizio del luglio 1944 dalla villa di Montagnana nel comune di Montespertoli furono sottratti centinaia di quadri della Galleria Palatina e degli Uffizi (come il Bacco di Caravaggio e Pallade e il centauro di Botticelli). A fine agosto fu la volta della villa medicea di Poggio a Caiano, dove furono prelevate in più giorni 58 casse contenenti sculture come la Venere dei Medici degli Uffizi e le più note sculture rinascimentali del Bargello, come il San Giorgio di Donatello e il Bacco di Michelangelo.

Già dall’agosto 1944, il soprintendente alle Gallerie fiorentine Giovanni Poggi e gli uomini della MFAA lavorarono senza sosta per capire dove potevano trovarsi le opere requisite: la ricerca comportò l’indispensabile azione diplomatica dell’arcivescovo di Firenze Elia Dalla Costa, e le sue indagini attraverso i canali del Vaticano. Nell’autunno del 1944 iniziarono a trapelare le prime informazioni sulla possibile presenza in Alto Adige dei depositi e finalmente nel maggio 1945 furono individuati i due rifugi: si

Alto Adige, Campo Tures, Castello di Neumelans. Filippo Rossi e Deane Keller davanti alle opere del Bargello, maggio-giugno 1945

trovavano oltre Bolzano, uno a San Leonardo in Passiria e l’altro a Campo Tures a Neumelans. Al castello di Neumelans a Campo Tures furono ritrovate le opere asportate da Poggio a Caiano, Poppi, Dicomano e Soci, mentre nel deposito di San Leonardo in Passiria si trovavano i dipinti prelevati a Montagnana. La resa nazista era oramai già avvenuta quando gli ufficiali tedeschi consegnarono le chiavi e gli accurati inventari dei due depositi.

La settimana dopo arrivarono a Campo Tures da Firenze anche Frederick Hartt e Filippo Rossi, direttore della Galleria degli Uffizi, non solo per accertarsi dell’effettivo ritrovamento delle opere dei musei fiorentini, ma anche per organizzare le non semplici operazioni per il “ritorno a casa” delle opere. Dopo aver scartato la possibilità di un trasporto con autocarri, fu scelta la via del treno, nella speranza di un’imminente riattivazione dei collegamenti ferroviari tra Centro e Nord Italia.

Il 10 luglio 1945 il primo ministro sudafricano Jan Smuts scoprì finalmente all’imbocco nord della Grande Galleria dell’Appennino la targa commemorativa dell’opera di ricostruzione della Direttissima fatta dagli uomini del Railway Construction Engineers. Dieci giorni dopo, un convoglio ferroviario che trasportava, come stimò Filippo Rossi, «mezzo miliardo di opere d’arte», attraversò la Direttissima. Il 20 luglio 1945 da Bolzano erano partiti tredici vagoni con all’interno, tra gli altri capolavori, anche il San Giorgio; alle due di pomeriggio del 21 luglio il convoglio giunse a Firenze, alla stazione di Campo di Marte, accolto da Giovanni Poggi.

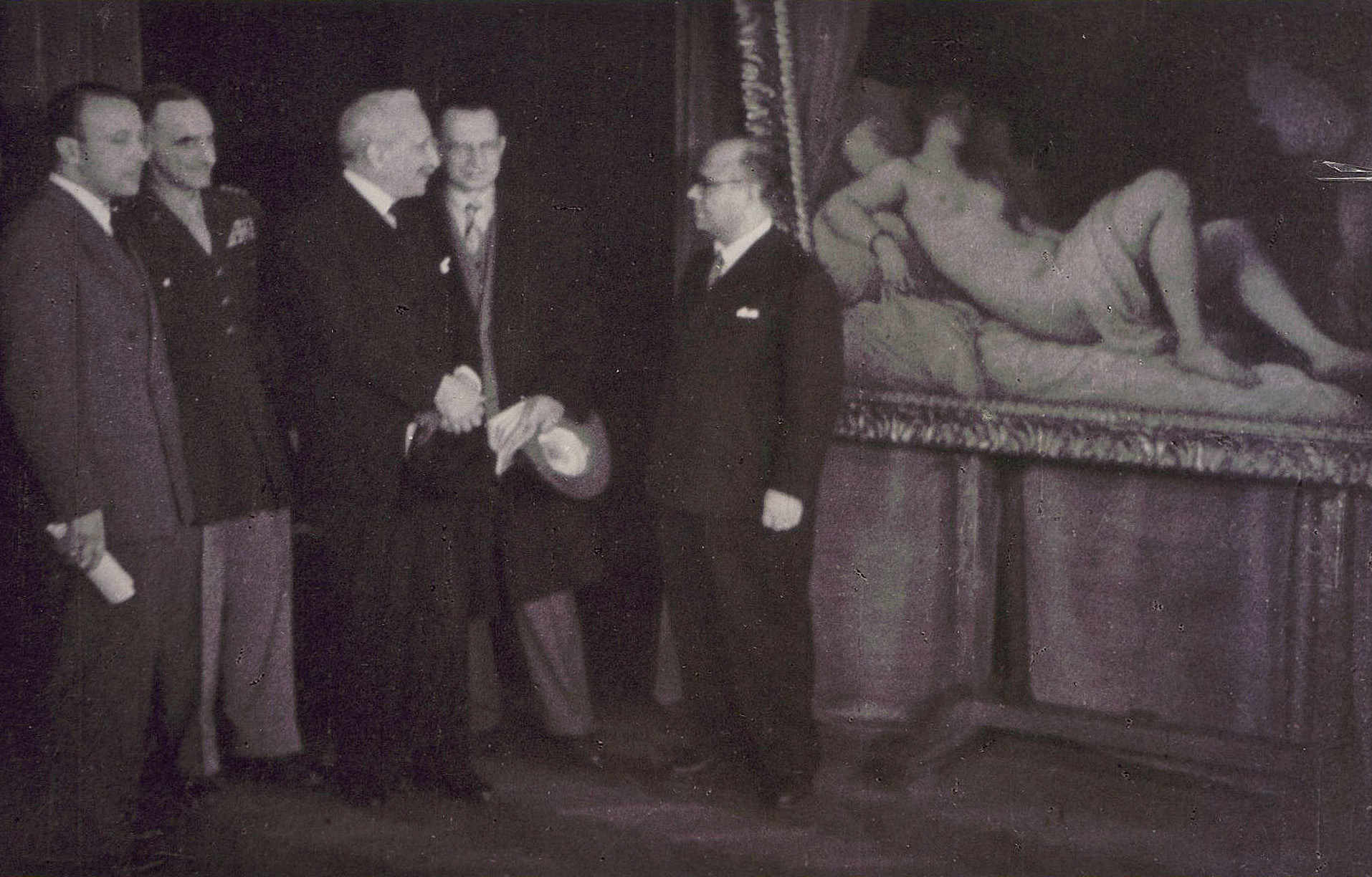

Il giorno seguente, il 22 luglio 1945, fu organizzata in piazza della Signoria la solenne cerimonia di restituzione delle opere, con la Loggia dei Lanzi stipata di dignitari alleati e italiani, il generale Edgar Hume e il sindaco di Firenze Gaetano Pieraccini. Insieme a loro, oltre alla folla esultante al passaggio del convoglio, che con le grida e gli applausi copriva il suono dei trombettisti in costume, si trovavano tutti coloro che, come Ugo Procacci, avevano trascorso gli anni della guerra a tutelare il patrimonio artistico e, gli ultimi mesi, con grande fatica, a ricollocare, ricostruire, restaurare. In vista di un’imminente riapertura di tutti i musei.

Sicuramente la cerimonia del luglio 1945 rimase un evento storico, e nella nota biografica che Procacci stilò, su richiesta di Pieraccini, per motivare la cittadinanza onoraria ad Hartt, ricordò con emozione quel giorno in cui «furono fatti i festeggiamenti per la riconsegna dei grandi tesori delle nostre gallerie», il giorno in cui Hartt «diceva, commosso fino alle lacrime, che quello era uno dei momenti più belli della sua vita».