Il contributo di Edoardo Lombardi alla ricerca storica

Il 4 aprile sarà il trentesimo compleanno di Edoardo Lombardi. Vogliamo ricordarlo come lo abbiamo conosciuto: curioso, pieno di interessi, di ricerche da compiere e da progettare. Per questo motivo, riproponiamo l’articolo “In circostanze mai chiarite”, da lui pubblicato su TN il 29 Agosto 2022, con l’introduzione di Luca Cappellini.

Introduzione (di Luca Cappellini)

Quando si è palesata l’opportunità di introdurre il lavoro di ricerca di Edoardo Lombardi su Toscana Novecento mi sono immediatamente proposto per svolgere questo compito. Edoardo era un caro amico prima che uno stimatissimo collega, e un grande esempio di acume, intraprendenza e competenza. Il compito che mi viene qui richiesto risulta perciò particolarmente semplice, poiché la passione e il lavoro di Edoardo sono da sempre stati assolutamente evidenti, e sebbene riassumere in poche righe ciò che per lui era un minuzioso lavoro quotidiano sia sempre in qualche misura opera indegna, in questo caso evidenziarne i notevoli pregi scientifici è davvero stato semplice e gratificante.

Come ricercatore Edoardo ha continuato a coltivare la sua prima grande passione, maturata durante gli anni universitari, ovvero gli studi germanici. In particolare la sua attenzione era andata progressivamente soffermandosi sulla DDR (Deutsche Demokratische Republik), la cui breve ma densa storia nazionale, a cavallo tra la fine del secondo conflitto mondiale e i prodromi della Guerra Fredda, ha costituito il fulcro della sua tesi di laurea magistrale, poi subito rimodellata per diventare la prima pubblicazione di Edoardo: Uno stato senza nazione: l’elaborazione del passato nella Germania comunista (1945-1953). In questa monografia egli affronta la spinosa questione della creazione ad hoc della storia e della memoria storica nella Germania Est: tramite numerosi fonti primarie – in special modo lo studio di quotidiani come «Neues Deutschland», – e una nutrita bibliografia, Edoardo ricostruisce minuziosamente il difficile tentativo del regime comunista tedesco di forgiare a tavolino un’identità pubblica sincretica.

Accanto alla sua longeva passione per la storia tedesca, Edoardo aveva sviluppato e tradotto nel campo della ricerca storica un altro suo interesse di lungo corso (per altro condiviso col sottoscritto): il gioco di ruolo e i videogiochi. Al culmine di una serie di riflessioni e collaborazioni con AIPH – Associazione italiana di Public History, Edoardo ha curato insieme ad Igor Pizzirusso un numero della rivista «Farestoria» dell’IsrPt: “E’ in gioco la storia. Giocare il passato nel tempo presente”. Il pionieristico obiettivo era quello di portare al centro della discussione della rivista uno dei temi principali nella public history, ovvero la divulgazione storica attraverso il medium ludico.

In ultimo, ma non per importanza, Edoardo aveva approfondito anche temi fondamentali della Resistenza in Toscana, in particolare alcune controversie sulla morte di Silvano Fedi. Dopo un attento studio sui documenti militari negli archivi tedeschi di Friburgo, Edoardo aveva infine proposto le sue tesi nell’articolo “In circostanze mai chiarite”, offrendo nuovi importanti stimoli di riflessione sul tema.

Edoardo Lombardi – “In circostanze mai chiarite” – I documenti tedeschi e nuovi appunti sull’uccisione di Silvano Fedi

Silvano Fedi è con ogni probabilità il partigiano più noto e discusso dalla letteratura storica locale, nonché uno dei personaggi di maggiore spicco nella memoria collettiva della città di Pistoia. Il suo riconoscimento pubblico si ebbe nell’immediato dopoguerra, prima con il conferimento della medaglia d’Argento al Valor Militare, poi con l’intitolazione di un istituto scolastico, di un’associazione sportiva, infine di una piscina e di un corso centrale. Negli ultimi anni, un film (Pistoia 1944. Una storia partigiana) e uno spettacolo teatrale (Una vita per un’idea. La storia di Silvano Fedi) hanno raccontato i suoi ultimi mesi di vita e il suo impegno nella Liberazione. A poca distanza, il riconoscimento del titolo di cittadino illustre, disposto dal consiglio comunale di Pistoia nel 2020, e la recente costruzione di una tomba monumentale (2022) hanno riacceso l’interesse generale per sua persona.

Allo stesso tempo, attorno a Silvano Fedi si è sedimentata una sorta di aura mitica, alla quale ha contribuito la ricostruzione storica e memoriale basata sulle circostanze «mai chiarite» della sua uccisione. Queste ultime, ad oggi, possono essere riassunte come segue: più o meno alle 14:00 del 29 luglio 1944, in località Montechiaro (tra Serravalle e Pistoia) le Squadre “Franche” comandate da Fedi furono coinvolte in uno scontro a fuoco da ingenti forze del Pionier-Bataillon 60, un reparto del Genio che dipendeva dal vicino comando del 14. Panzerkorps (localizzato nei pressi di Marliana). I tedeschi uccisero Fedi e altri due membri dello Stato maggiore delle Squadre, uno dei quali venne fatto prigioniero e giustiziato in un secondo momento. Da qui in poi hanno inizio i problemi.

Per molti tra i partigiani e i civili testimoni di quei fatti e gli studiosi che si interessarono alla vicenda nel dopoguerra, quello tra le unità di Silvano Fedi e i tedeschi non fu un incontro casuale, bensì frutto di una delazione; nacque così la teoria di un vero e proprio «agguato», congegnato ai danni della formazione partigiana e del suo comandante. L’idea di una “soffiata” ai danni di Fedi è stata, a un tempo, attribuita a un gruppo di ladri che si erano finti membri della sua formazione oppure, secondo un’altra ipotesi, a «persone che contavano, probabilmente interne alla stessa Resistenza [pistoiese]», che avevano creduto di potersi sbarazzare di «un personaggio scomodo [e] protagonista indiscusso della lotta partigiana». La letteratura storica pistoiese ha avallato ognuna di queste possibili teorie nel corso degli anni e con esse le numerose – e spesso non contestualizzate coi metodi propri della storia orale – testimonianze oculari di chi era presente il giorno in cui Fedi veniva ucciso dai tedeschi. I rapporti che egli aveva intrattenuto con una figura di grande ambiguità come Licio Gelli, il cui peso nella storia italiana successiva ha contribuito a far crescere l’alone di mistero, hanno fatto il resto. Le numerose ipotesi e la relativa sovrapproduzione di materiale secondario hanno così finito col precludere una qualsiasi ricostruzione efficace e scientificamente corretta dell’uccisione del partigiano pistoiese.

Una lacuna particolarmente sensibile in questo quadro generale è quella della documentazione tedesca, che fino a ora è stata utilizzata in modo molto scarno o approssimativo. Un modo per rimettere “in ordine” l’intera vicenda potrebbe essere proprio quello di ripensare l’attacco tedesco a Montechiaro prendendo in esame uno spettro più ampio di fonti e provando a ricostruire i fatti dall’inizio, tenendo come punti fermi genealogia e contesto degli eventi. La domanda iniziale e centrale che ci dobbiamo porre è la seguente: può una delazione essere l’unica ragione logica in grado di spiegare la presenza di un battaglione tedesco a Montechiaro il 29 luglio 1944?

Il 25 luglio la formazione di Fedi aveva iniziato lo spostamento delle Squadre Franche verso il Montalbano per compiere azioni di disturbo e sabotaggio contro le truppe che si stavano ritirando sotto la pressione alleata. Il piano era stato concordato il giorno precedente nel corso di un incontro con esponenti del CLN locale, in particolar modo del Partito comunista italiano e del Partito d’Azione. Dunque le premesse sono quelle di una operazione di guerriglia contro l’occupante, in linea con quanto stava accadendo nelle «aree vicine al fronte», dove i tedeschi avevano notato un incremento sensibile dell’attività partigiana. Questa situazione, nel corso dell’estate, aveva già spinto i comandi militari a dare il via a tre grosse operazioni «contro le bande» (nomi in codice «Wallenstein») sull’Appennino tra la Garfagnana e il Modenese e ad intensificare la pressione sulle retrovie con tutti i reparti della Wehrmacht e della polizia disponibili. La prima ipotesi che sembra logico prendere in considerazione è perciò quella di un rastrellamento preventivo, i presupposti per il quale, anche con l’utilizzo di numeri non indifferenti di uomini da parte dei Comandi superiori, ci sarebbero tutti: il fronte arretrava rapidamente e l’attività partigiana nei pressi della Linea Gotica stava aumentando; c’è poi da tenere conto del dilagare della cosiddetta «psicosi delle bande», che da sola stava mettendo in seria difficoltà i nervi delle truppe tedesche, ossessionate e convinte che «alle [loro] spalle ci fosse un esercito partigiano» e di essere costantemente «in trappola. Come a Stalingrado». A questo proposito, va però aggiunto che la lotta antipartigiana in Italia può essere solo parzialmente ricondotta a un fenomeno di isteria da parte nei confronti della Resistenza in armi. La «psicosi delle bande» è uno dei tanti fattori che possono contribuire a contestualizzare la vicenda e, nel nostro caso, non è comunque l’elemento predominante.

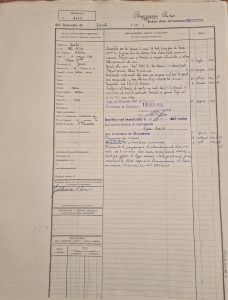

La ricerca sulle mappe del fondo «RH 2-KART/OKH» del Bundesarchiv-Militärarchiv di Friburgo ha finora portato alla luce un solo nuovo elemento, ancorché molto significativo. A fine luglio, un’intera divisione meccanizzata tedesca (la 90. Panzer-Grenadier-Division) aveva ricevuto l’ordine di trasferirsi dal fronte alle retrovie, per l’esattezza nei pressi di Modena. L’intero reparto raggiunse la Valdinievole proprio la mattina del 29 luglio 1944, per poi attraversare il Serravalle e cominciare risalire l’Appennino nelle ore successive. Al momento non è possibile stabilire se qualche reparto della divisione abbia partecipato o meno ai combattimenti di Montechiaro, ma la sua presenza servirebbe a spiegare una maggiore attenzione dei comandi militari per le aree limitrofe.

Va poi preso in esame un altro dettaglio, forse tra i più esacerbati da parte delle ricostruzioni sull’uccisione di Fedi proposte finora. Nel dopoguerra, in molte delle testimonianze rilasciate dagli ex-partigiani pistoiesi si può riscontrare un certo accordo sul fatto che quella dei tedeschi fosse stata un’imboscata preparata in modo tale da colpire il nucleo delle Squadre. Questa osservazione però non è mai stata vagliata criticamente, sebbene ci sia tanto da dire su di essa, a partire dal fatto che chiunque venga colto di sorpresa in un conflitto a fuoco abbia quasi sempre la percezione di essere stato messo in trappola. Né si è tentato di elaborare ulteriormente uno dei bollettini dell’Armeeoberkommando 14, già noto, nel quale si legge che il 29 luglio furono le truppe tedesche a subire un attacco dai partigiani e non il contrario. Cosa non difficile da credere, se si pensa che nelle relazioni delle Squadre Franche si fa menzione di un altro conflitto a fuoco, avvenuto quella stessa mattina e che ebbe come protagonista una delle pattuglie poste da Fedi a copertura del centro della formazione. Il comandante partigiano non era stato messo a conoscenza di questa prima schermaglia, ma se assumiamo che questo scontro abbia effettivamente avuto luogo (fatto del quale ci danno conferma sia la relazione delle Squadre Franche che i documenti tedeschi), ciò potrebbe anche suggerire un’altra spiegazione ai fatti di quel giorno. In breve, l’incontro tra i pionieri e la formazione partigiana potrebbe essere avvenuto a seguito della battaglia mattutina, la quale avrebbe poi spinto le unità del Pi. Batl. 60 a indagare più a fondo nelle zone a sud di Pistoia. Un altro dettaglio a questo proposito è costituito dalle operazioni alle quali era stata originariamente destinata l’unità responsabile dell’uccisione di Fedi: il 29 luglio 1944, infatti, i pionieri del 14. Panzerkorps dovevano minare un tunnel ferroviario nei pressi di Serravalle insieme a una unità del Genio ferroviario, la Eisenbahn-Pionier-Kompanie 84. In questo documento non si parla né di rastrellare una precisa area, né tantomeno di dare la caccia a una specifica squadra partigiana, il che alimenta l’ipotesi (pur senza confermarla) di un incontro avvenuto per caso o a seguito di un attacco della pattuglia di Fedi a una delle due formazioni nemiche (se non a entrambe).

Le testimonianze di chi era presente quel giorno a Montechiaro concordano poi su un altro dettaglio, ovvero che i tedeschi sapessero «senz’altro dove andare» e che quindi avessero puntato direttamente sul luogo dove si trovava il grosso della formazione partigiana. Tuttavia, anche questo racconto dovrebbe essere analizzato in maniera più critica alla luce di due considerazioni: la prima è che le truppe di occupazione, soprattutto i reparti del Genio, conoscevano e avevano cartografato la zona periferica di Pistoia da circa un anno (lo stesso Pionier-Bataillon 60 era già stato di stanza a Pistoia nell’autunno del 1943, alle dipendenze della 44. Infanterie-Division); in secondo luogo, non si è mai presa in esame la possibilità che la zona tra Vinacciano e Serravalle potesse avere una qualche importanza strategica per i tedeschi. A questo proposito, vale la pena ricordare la presenza della tratta ferroviaria che da Pistoia conduce ancora oggi a Montecatini e il fatto che le medesime unità della Eisenbahn-Pi. Kp. 84 avevano sondato più volte quell’area nei mesi di giugno e luglio. Quello che è certo, dunque, è che nell’estate del 1944 quella zona possedeva ancora una grande importanza per le forze armate dell’occupante.

Alcuni appunti finali. Il giorno successivo all’uccisione di Fedi, il 30 luglio 1944, il Pionier-Bataillon 60 venne inviato a rastrellare tutto il territorio compreso tra Vinacciano e la zona a sud di Prato. Il risultato complessivo di questa azione fu di settanta uomini catturati, tra i quali «otto noti capibanda» e, nel solo Pratese, di 146 persone. Al momento non è dato sapere se questo tipo di operazione fosse o meno una risposta ai fatti di Montechiaro e, più precisamente, al rinvenimento dei famosi «documenti importanti» sul corpo di Silvano Fedi. Tuttavia, come si è avuto modo di leggere, l’utilizzo di un ventaglio più largo di fonti fa già assumere alle «circostanze mai chiarite» un significato diverso: unite alle testimonianze orali del periodo, che dovranno essere esaminate di nuovo e con criteri diversi, e alla letteratura che finora è stata prodotta su Fedi e sulle sue Squadre Franche, le carte tedesche possono apportare un contributo nuovo e determinante alla ricostruzione di un quadro storicamente corretto delle vicende del 29 luglio 1944.

Note: Sono stati consultati i seguenti fondi: Aisrpt, Fondo Relazioni, Relazione delle Squadre Franche a carattere patriottico, Gruppo “Silvano”; Aisrt, microfilm (US-NARA) T-312, Roll 491, f. 8.084.451, Armeeoberkommando 14, Pi. Tagesmeldungen 1 Jul.-30 Sep. 1944; BA-MA, RH 2/663, fo. 0128, Oberbefehlschaber Südwest, bollettini mattinali dell’Ufficio operazioni Ia e bollettini dell’Ufficio informazioni Ic, giugno 1944; BA-MA, RH 2/9693 K, Morgenmeldungen, Lagerkarte (mappa) del 29 luglio 1944; BA-MA, RH 24-14/153: Armee-Pionierführer (A.Pi.Fü.). Pionier-Tagesmeldungen, messaggi e bollettini delle truppe del Genio, 1° luglio-30 settembre 1944.

Edoardo Lombardi (1994-2023) è stato dottore magistrale in Scienze storiche presso l’Università degli Studi di Firenze. Dal 2018 ha collaborato con l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Pistoia (Isrpt), per il quale ha svolto attività di ricerca e di didattica sul territorio. Nel 2020 è entrato a far parte della redazione del periodico dell’istituto, «Farestoria. Società e storia pubblica». I suoi interessi di studio hanno riguardato soprattutto la storia culturale della Germania e dell’Italia in Età contemporanea. Per conto dell’Isrpt ha svolto una ricerca sull’occupazione tedesca di Pistoia. Tra i suoi lavori, segnaliamo “Uno stato senza nazione. L’elaborazione del passato nella Germania comunista” (Unicopli, 2022).

Luca Cappellini è laureato in Scienze Storiche all’Università di Firenze ed è studioso dell’età contemporanea. È docente presso le scuole superiori Mantellate di Pistoia. Fa parte dell’Istituto Storico della Resistenza di Pistoia, dove è responsabile della biblioteca e con cui collabora come ricercatore e divulgatore. Ha pubblicato “Genova 2001. Una memoria multimediale” in «Farestoria», III, n.1, 2021; ha pubblicato con Stefano Bartolini e Francesco Cutolo “Public History: laboratori partecipativi e memoria pubblica”, in «Clionet», Vol. VII, (2023).

Articolo pubblicato nell’aprile 2024.