La Resistenza rappresentò la fusione tra paesaggio e persone

Italo Calvino

Nessuno di questi monumenti parla davvero del passato: sono al contrario tutti espressione di una storia che è ancora viva e che, ci piaccia o no, continua a governare le nostre vite

Keith Lowe

A ottant’anni dalla Liberazione dei nostri territori dal nazifascismo è utile riflettere sulla memoria della Resistenza, provando a capire quale sia l’impatto di lungo periodo o, meglio, l’eredità della Resistenza ai nostri giorni. Di fatto, perché l’anniversario di quest’anno rappresenti nel discorso pubblico un momento significativo per porre all’attenzione il tema, come lo sono stati gli anniversari “tondi” che ci hanno preceduto, è necessario accompagnare le celebrazioni della Liberazione toscana e, nello specifico maremmana, a una riflessione profonda sul senso del parlare di Resistenza oggi, sui termini in cui farlo e sulle modalità memoriali che hanno caratterizzato questi ottant’anni trascorsi dall’estate del 1944, che vide la conclusione per la provincia di Grosseto dell’esperienza della lotta armata.

Philip Cooke scrive che c’è ancora il bisogno di colmare quello che lui definisce come “il divario fra l’indagine storica e l’analisi culturale”, per indagare quella doppia elica costituita dalla politica italiana e dalla cultura della Resistenza italiana, “due filamenti legati fra loro […] componenti strutturali del DNA dell’Italia contemporanea” che aiutano a comprendere la natura profonda di un paese che sulla memoria della Resistenza è in parte divisa (L’eredità della Resistenza. Storia, culture, politiche dal dopoguerra a oggi, 2015). Senza poter qui approfondire la questione per gli anni più recenti, come il bel volume di Philip Cooke fa, è necessario però almeno partire da questo ragionamento per evidenziare le diverse fasi nella costruzione della memoria della Resistenza che riguardano direttamente l’argomento di questo articolo (ovvero l’immediato dopoguerra, il decennio successivo che potremmo definire della “canonizzazione” del discorso resistenziale e gli anni Sessanta che sono caratterizzati dalla presenza del tema della “Resistenza tricolore”).

Su tale costruzione memoriale agiscono diversi vettori legati alla storia culturale come la letteratura, le arti figurative, il discorso pubblico e la memoria istituzionale (ad esempio, il calendario civile), la comunicazione politica, i testi giornalistici, le culture popolari, il cinema, la televisione, la musica, la rappresentazione fotografica; si tratta di alcuni dei temi a cui sono state maggiormente dedicati studi specifici, a partire soprattutto dagli anni Ottanta. Scarseggia invece, anche per quanto riguarda la provincia di Grosseto, una specifica attenzione al tema dei monumenti e dei segni di memoria dedicati alla Resistenza e questo nonostante il fatto che, se si considera la Resistenza come religione civile dell’Italia repubblicana, proprio i monumenti condensino di fatto riti, simboli e commemorazioni che fanno parte di questa tradizione memoriale.

Sul perché questo avviene Iara Meloni pone, a partire dal caso piacentino (saggio in Piedistallo della storia, a cura di S.Nannini e E. Pierazzoli, Viella 2022), alcune riflessioni molto interessanti a livello generale, a partire dalla considerazione evidente che rispetto al caso delle “memorie di pietra” della Prima guerra mondiale, su cui invece gli studi abbondano, non ci siano stati per la Resistenza miti unificanti, come ad esempio quello della mater dolorosa, e non esista una figura unica come quella del soldato in armi, richiamata dalle diverse forme di monumentalizzazione legate al milite ignoto: esistono invece una moltitudine di protagonisti e, di conseguenza, anche una moltitudine di atteggiamenti, comportamenti, azioni e quindi narrazioni diverse a cui gli studi sulla memoria della lotta di Liberazione dal nazifascismo devono fare riferimento. Altro aspetto da tenere in considerazione è anche la diffidenza, che in quel momento storico si impose con forza, nei confronti di tutta quella serie di retoriche celebrative e di miti patriottici, che erano stati retaggio del bagaglio culturale fascista e che nel dopoguerra invece si volle nettamente evitare, proprio per segnare una cesura con quell’esperienza. In questo senso, Iara Meloni parla di una vera e propria volontà di “smonumentalizzazione”, evidente sia nella modalità di creazione dei diversi segni di memoria, sia nell’assenza di studi specifici su di essi.

In provincia di Grosseto, negli anni, sono stati tentati progetti di mappatura delle “memorie di pietra” del territorio, facendo interagire monumenti, lapidi e segni di memoria con un approfondimento storico che potesse narrare e approfondire le vicende da essi ricordate (si veda, ad esempio, il progetto Cantieri della memoria. Dalle pietre al digitale). Ma al di là di alcuni tentativi portati avanti da diversi soggetti, fra cui l’Isgrec, non c’è stato un tentativo di contestualizzazione di quei monumenti che abbia coinvolto tutto il quadro provinciale, ovvero non si è guardato a quelle tracce del passato resistenziale con uno sguardo d’insieme che ne indagasse genesi e caratteri specifici.

Altro aspetto che caratterizza i primi anni dopo la fine del conflitto è il concentrarsi dell’asse della narrazione memoriale in località periferiche, in luoghi isolati e poco frequentati che però sono i luoghi che vengono riconosciuti significativi per singole comunità o per specifici gruppi sociali o politici. Si struttura in quei primi anni, insomma, un vero e proprio binomio fra evento e luogo, per cui il monumento – e il ricordo – si colloca nel luogo in cui l’evento avviene. Se teniamo presente che la memoria a livello locale della Resistenza è per lo più innervata in singole comunità[1], il ragionamento che ne deriva è che proprio lo spazio comunitario alla fine della guerra diventa una delle modalità principali attraverso cui la storia della Resistenza inizia a farsi discorso pubblico e a essere narrata, con modalità che ovviamente cambiano nel tempo[2].

In questa fase immediatamente successiva alla Liberazione si vedono chiaramente nascere gli archetipi di quella che sarà la successiva rappresentazione della Resistenza.

Lapide in memoria di Giovanni Pastasio

Cippi e monumenti sorgono numerosi nei luoghi di uccisione di partigiani o, in alcuni casi, di vittime del fascismo; nell’immediato dopoguerra, infatti, la precisa volontà di non dimenticare i caduti del periodo squadrista e di tornare a commemorare persone che non si erano potute commemorare fino ad allora porta alla creazione di alcune targhe e monumenti legati alle vicende degli anni Venti[3]. Già il 17 agosto 1945, ad esempio, a Gavorrano viene apposta una lapide che ricorda il luogo e il giorno in cui nel 1921, Giovanni Pastasio, giovane minatore antifascista, fu ucciso durante un’incursione di squadristi di Follonica, mentre a Scarlino viene collocata una targa in ricordo di Gabriello Dani, capolega dei contadini del territorio, ucciso l’11 settembre 1921 da una spedizione fascista.

Di contrasto, nella toponomastica si evidenzia la necessità impellente di una vera e propria epurazione simbolica rispetto a quel retaggio culturale fascista che aveva segnato profondamente le architetture delle città ma anche appunto i nomi delle strade, in particolare in riferimento al periodo squadrista.

In un documento del Comune di Grosseto dell’agosto 1943 (quindi ancora prima dell’inizio della Resistenza) appare evidente come già a seguito del 25 luglio ci si ponesse immediatamente la problematica di cambiare alcuni di questi toponimi (tornando in questo caso a quelli precedenti): ad esempio, a Grosseto si eliminò Piazza Rino Daus, martire del fascismo, squadrista senese della prima ora che aveva partecipato alla cosiddetta “presa di Grosseto” del giugno 1921; nella stessa logica avvenne la trasformazione in Via Piave di Via Ivo Saletti, squadrista che aveva partecipato alla spedizione punitiva su Roccastrada del luglio 1921, colpito poi sulla strada del ritorno o da un’imboscata o per fuoco amico – secondo due ricostruzioni contrapposte difficilmente verificabili –, alla cui morte seguì l’uccisione per rappresaglia da parte dei fascisti di dieci cittadini del paese.

Cippo di Boccheggiano in ricordo dei partigiani Ghiribelli, Malossi e Tompetrini

Se in merito alla memoria dello squadrismo il centenario della marcia su Roma nel 2022 ha avviato una riflessione complessiva, in questo primo tentativo di indagine è difficile pensare di poter anche solo citare, invece, i moltissimi cippi che a partire dal 1945 vengono dedicati ai caduti partigiani, spesso collocati in località davvero impervie e isolate, per cui si rimanda alla mappatura realizzata sul sito ResistenzaToscana creato della Federazione Regionale Toscana delle Associazioni Antifasciste e della Resistenza di cui fanno parte fra le altre ANPI, ANED e FIAP, a partire dal 2003. Fondamentale, però, è soprattutto sottolineare come questi luoghi diventino centrali nelle prime commemorazioni del 25 aprile o in cerimonie che avvengono nella ricorrenza delle date in cui le persone ricordate sono state uccise: i monumenti in questione diventano fin da subito, insomma, luoghi di ricorrente vivificazione rituale del ricordo, incarnando tutta una serie di rituali commemorativi che li hanno tenuti vivi come luoghi di memoria fino ad oggi.

Lapide a Campo al Bizzi (Monterotorndo Marittimo)

Quello che però è soprattutto utile, in quest’ottica, è guardare ad alcuni luoghi che sono centrali nella narrazione “canonica” della Resistenza maremmana, senza alcuna pretesa di esaustività, ma solo come riflessione di partenza sul tema. Ad esempio, la lapide di campo al Bizzi che ricorda l’Eccidio del Frassine (Monterotondo Marittimo) avvenuto il 16 febbraio 1944: posta sul casale che fu bruciato durante il rastrellamento del gruppo di giovani partigiani, in cui persero la vita Otello Gattoli di Massa Marittima, Silvano Benedici di Volterra, Pio Fidanzi di Prata, Salvatore Mancuso di Catania e Remo Meoni di Montale (Pt), è un esempio lampante di tutte le caratteristiche finora evidenziate perché nonostante il notevole isolamento del luogo la lapide (che oggi è stata spostata dal casale, che sta cadendo a pezzi, e inserita in un monumento scultoreo collocato nelle immediate vicinanze) è tuttora commemorata annualmente alla presenza di moltissime persone che la raggiungono dopo una lunga escursione a piedi organizzata dall’Anpi e dal Comune di Monterotondo Marittimo.

Commemorazione al cippo in memoria del tenente Gino (2021)

Simile per perifericità, anche se più elaborato dal punto di vista stilistico, il monumento commemorativo al Tenente Luigi Canzanelli, noto come “tenente Gino”, caduto insieme al suo attendente, il soldato Giovanni Conti, il 7 maggio 1944, a seguito di un’imboscata tesa da un gruppo di nazifascisti, nei pressi di Murci, frazione di Scansano; in questo caso il ricordo si colloca nell’ambito della Resistenza “con le stellette”, trattandosi di militari che aderiscono alle formazioni partigiane e, in questo caso, le guidano. Interessante è notare come questo monumento, collocato nel luogo dell’imboscata, sia stato restaurato nel 2021 dal Comando dei Carabinieri, un soggetto diverso da quelli che tipicamente agiscono quali vettori di memoria. Del resto, la stessa caserma del Comando provinciale dell’Arma di Grosseto è intitolata proprio a Luigi Canzanelli.

Monumento a Ponte del Ricci

Altro monumento particolarmente precoce in provincia di Grosseto è quello di Ponte del Ricci, nel Comune di Roccastrada. Collocato di fatto a un semplice bivio stradale, lontano dai paesi e isolato, si situa in un luogo che si trovò in prossimità del passaggio del fronte, dove il 17 giugno 1944 persero la vita quattro giovani partigiani della formazione “Gramsci” di Roccastrada, fra cui il comandante del distaccamento dei “Lupi rossi” di Montemassi. La memoria di questo episodio si è modificata nel corso del tempo grazie alla ricostruzione storica: dapprima identificato come una strage di civili, grazie alla ricerca di Cinzia Pieraccini del 2005, è stato riconosciuto come un episodio avvenuto durante un combattimento, legato, quindi, a uno scontro a fuoco tra partigiani e tedeschi in ritirata. Il monumento che oggi è presente, e che ha sostituito un semplice cippo con i nomi dei caduti, è stato realizzato nel 1973 dallo scultore Vittorio Basaglia.

Se lo spontaneismo è spesso all’origine di questi primi luoghi di memoria, con gli anni Cinquanta la monumentalizzazione risente maggiormente del discorso nazionale che si struttura sulla Resistenza. Nell’Italia del centrismo democristiano e dell’alleanza occidentale la tradizione diviene infatti il serbatoio più rassicurante a cui la politica della memoria può attingere; anche per parlare di Resistenza ci si rifà a nodi narrativi che si legano alla pietas o che si rifanno all’interpretazione della Resistenza come a un secondo Risorgimento e che, quindi, interpretano le figure dei partigiani caduti secondo uno schema narrativo che si richiama alla lettura nazional-patriottica del martirio eroico.

Addirittura, a Grosseto la Chiesa cattolica e in particolare la figura del Vescovo Galeazzi contribuiscono negli anni Cinquanta a sottolineare questo aspetto della pietas cristiana fino al punto di cristallizzare in qualche modo la memoria di una “guerra senza Resistenza”. La costruzione della cripta della Chiesa del Sacro Cuore, infatti, contribuisce a incentrare la narrazione della guerra appena trascorsa sulle vittime civili, ricordando in particolare la “strage delle giostre” del 26 aprile 1943, quando nel corso del primo bombardamento subito da Grosseto, persero la vita 134 cittadini tra cui decine di bambini. [4] La narrazione del bombardamento di Pasquetta si manterrà incardinata al registro della pietas anche successivamente; ritroviamo la stessa impostazione, infatti, anche in monumenti successivi che continuano a fare riferimento a un universo simbolico prettamente religioso.

Cripta della Basilica del Sacro Cuore – Memoriale alle vittime dei bombardamenti (anni Cinquanta)

Monumento alle vittime dei bombardamenti di Grosseto (2003)

In merito, invece, al topos della Resistenza come “secondo Risorgimento” va precisato che, sebbene il racconto di taglio patriottico fosse già emerso durante la guerra per narrare la Resistenza come sforzo corale del popolo italiano, si strutturerà soprattutto in seguito in contrasto con la narrazione egemonica da parte comunista. Un’altra delle caratteristiche su cui riflettere nei monumenti della Resistenza del primo dopoguerra e degli anni Cinquanta è, quindi, la tendenza diffusa ad aggiungere (o comunque ad affiancare negli spazi pubblici) i nomi dei caduti del 1940-45 e dei caduti della Resistenza ai monumenti dedicati ai caduti della Prima guerra mondiale.

Memoriale ai caduti di Massa Marittima

In questa logica della Resistenza come secondo Risorgimento, in sostanza, essi vengono in qualche modo inseriti, come evidenzia anche Iara Meloni, in un “patriottico abbraccio cumulativo” (Massimo Baioni, Vedere per credere. Il racconto museale dell’Italia unita, 2020).

Per esemplificare in relazione al contesto grossetano, non si può non citare il memoriale dei Caduti di Massa Marittima, luogo chiuso al pubblico (aperto solo in alcune occasioni), che raccoglie i caduti delle guerre di indipendenza, i caduti della Prima guerra mondiale, i caduti della campagna di Russia e i caduti della Seconda guerra mondiale, fra cui alcuni partigiani.

Monumento ai caduti della Resistenza, cimitero di Sterpeto (Grosseto)

Allo stesso modo, si può fare riferimento alla terminologia impiegata nel monumento ai caduti della Resistenza realizzato nel 1954 nel cimitero di Sterpeto a Grosseto. Nelle lapidi laterali che fanno parte di questo monumento è interessante soffermarsi sul linguaggio, sulla retorica: una delle targhe recita “i partigiani caduti non risposero ad alcun bando, non alzarono bandiera, l’Italia li aveva chiamati per il suo tricolore morirono” (entra qui in gioco il tricolore, come simbolo evocativo del patriottismo), mentre sulla seconda lapide viene richiamato il “sangue versato per la patria”, in uno schema discorsivo chiaramente inserito in questa logica.

Il terzo tema cui si accennava, evidentemente collegato, è quello della memoria pubblica, militare e combattentistica, quasi epica, della Resistenza a cui si lega la figura dell’eroe, commemorato attraverso un vero e proprio “culto del martire”. Questa interpretazione martirologica della Resistenza è evocata nelle poche rappresentazioni figurative di quegli anni in Maremma, di cui un esempio fra tutti è il cippo di Potassa (la cui rappresentazione scultorea è in questo senso autoevidente). Fu dedicato al partigiano Flavio Agresti, Medaglia d’Argento al valor militare con la seguente motivazione: “In un tragico periodo della Patria invasa dal nemico, si faceva organizzatore ed animatore del Fronte Clandestino di Liberazione nel paese di Scarlino. Offertosi spontaneamente per una difficile e rischiosa missione di collegamento, tra un gruppo e l’altro di patrioti, veniva catturato dai reparti tedeschi. Sottoposto a stringente interrogatorio e ad ogni specie di sevizia e di tortura, onde rivelare l’entità dei patrioti e la missione a lui affidata, si rifiutava decisamente.

Monumento in memoria del partigiano Flavio Agresti

Legato, poi, dietro a un barroccino con le braccia incatenate dietro la schiena e trascinato per diversi chilometri, non avendo voluto tradire i compagni, veniva barbaramente finito da una raffica di fucile mitragliatore, chiudendo, così gloriosamente, una vita interamente dedicata alla Patria”.

Il rapporto fra i concetti di “eroe” e “martire”, ma anche lo slittamento semantico da “vittima” a “caduto per la lotta di Liberazione”, del resto, variano anch’essi al variare dell’evoluzione del discorso pubblico sulla Resistenza, quindi in base al contesto storico di riferimento. Ad esempio, la spinta a una narrazione eroica della Resistenza può essere interpretata come una reazione al clima della fine degli anni Quaranta con il fallimento dell’epurazione e l’avviarsi dei primi processi ai partigiani. Si rifugge in questo momento dal rischio di una “memoria debole”, sia attribuendo anche alle vittime delle stragi nazifasciste la qualifica di caduti per la lotta di Liberazione, sia ricorrendo al lemma del martirio e quindi quasi imponendo al lutto un senso a posteriori, determinato dalla scelta di donare la vita per la causa della lotta partigiana. Ci troviamo di fronte a una forma di narrazione estremamente ricorrente, che permane significativamente anche in monumenti di molto successivi.

Monumento ai Martiri dell’antifascismo e della Resistenza (Monumento ai deportati), Cittadella dello Studente (Grosseto)

Ad esempio, nel monumento ai Martiri dell’antifascismo e della Resistenza (Monumento ai deportati), che pure è del 1985: una composizione architettonica in cemento e metallo, “tempietto moderno”, costituito da linee strutturali orizzontali e verticali, alternate a linee curve, immerso nel verde. Fu progettato da Maria Paola Mugnaini, allora studentessa del Liceo Artistico di Grosseto, in preparazione dell’esame di maturità, con la guida e la collaborazione dell’architetto Pietro Pettini, già docente del Liceo. La Provincia di Grosseto lo realizzò in occasione del quarantesimo Anniversario della Liberazione e fu collocato nella sede attuale, all’interno della Cittadella degli Studi. Si tratta di un monumento completamente astratto, ma al cui interno una targa recita “La mia giovinezza è spezzata ma sono sicuro che servirà da esempio – Uno studente fucilato dai nazifascisti il 4 maggio 1944”.

Una riflessione che può essere ampliata grazie agli spunti offerti dallo storico inglese Keith Lowe che, nel 2021, facendo riferimento alle molteplici categorie memoriali di “eroi, martiri, mostri, apocalisse, rinascita”, ha evidenziato che “queste cinque declinazioni della memoria non solo si fanno forza ma si amplificano a vicenda. L’idea dell’Armageddon fornisce il contesto perfetto per l’immaginario condiviso della guerra come scontro titanico intorno all’anima dell’umanità. Gli eroi sono più eroici di fronte al male assoluto contro il quale lottavano; e i mostri sono più mostruosi se ci soffermiamo sull’innocenza dei martiri che hanno torturato. Il fine ultimo è collegare tutte queste immagini, per ottenere la fede in un mondo nuovo, che rinasce dalle ceneri di quello vecchio” (Prigionieri della storia. Che cosa ci insegnano i monumenti della Seconda guerra mondiale sulla memoria di noi stessi, 2021).

Monumento ai martiri d’Istia realizzato dal Comune di Magliano in Toscana a Maiano Lavacchio nel 1964

Un ragionamento estremamente interessante da applicare, in particolare, ai monumenti dedicati ai martiri d’Istia e alle vittime della strage di Niccioleta, su cui ci si soffermerà quindi in conclusione. Nel primo caso, si fa riferimento alla strage fascista avvenuta a Maiano Lavacchio, nel Comune di Magliano in Toscana, il 22 marzo 1944: furono fucilati dai fascisti 11 giovani che avevano rifiutato di arruolarsi nel costituendo esercito della Repubblica sociale italiana, 11 inermi nel sentire popolare, “11 agnelli” nei primissimi canti in ottava rima che diedero forma alla precoce narrazione (strutturata in forme capaci di “passare di bocca in bocca”) di una vicenda che lasciò una cicatrice profondissima nella memoria collettiva grossetana, per la giovane età delle vittime, l’immagine della loro innocenza, per la crudeltà e la barbarie dei carnefici, per il gesto coraggioso del parroco d’Istia d’Ombrone, don Omero Mugnaini, che sfidò le autorità fasciste opponendosi al divieto di dare sepoltura alle vittime.

Successivamente il discorso pubblico che si stava strutturando intorno alla Resistenza trasformerà gli 11 ragazzi giocoforza in partigiani combattenti, partecipi anche da morti dello sforzo corale del popolo maremmano per la Liberazione della provincia. La ricostruzione storica, avviatasi con la raccolta di materiali e fonti documentarie che l’Isgrec ha portato avanti nel corso di ricerche pluriennali (confluite nel volume di Marco Grilli Per noi il tempo s’è fermato all’alba. Storia dei Martiri d’Istia del 2014), ha dimostrato però che sulla possibile scelta partigiana sono possibili solo congetture, mentre di fatto da testimonianze di familiari e amici emerge con forza la scelta di Resistenza civile e non in armi dei ragazzi. Bisogna quindi contestualizzare quella memoria, ricordando che nel dopoguerra la possibilità di una scelta di forte e netta opposizione non in armi al nazifascismo, come quella forse degli 11 “martiri d’Istia”, è preclusa dall’orizzonte del riconoscimento morale: siamo ancora ben lontani da quell’accettazione di una complessità di esperienze e percorsi impostasi poi anche nel senso comune grazie alla feconda categoria interpretativa di Resistenza civile.

La “chiesina” di Maiano Lavacchio

La memoria degli 11 ragazzi di Maiano Lavacchio è impressa in molti luoghi; a Maiano Lavacchio, è presente un tempietto votivo, conosciuto da tutti come “la chiesina”, fatto costruire dalla famiglia Matteini proprio nel punto in cui i ragazzi furono uccisi. Poco distante, il monumento fatto installare dal Comune di Magliano nel 1964, semplice obelisco sormontato da una lanterna funebre. Al suo fianco è presente anche la Casa della memoria al futuro dell’Isgrec, un “progetto partecipato” da cittadini e Istituzioni che ha trasformato un edificio presente sul luogo della strage in uno spazio culturale per la comunità, un laboratorio dove promuovere e produrre arte, cultura e formazione, attraverso l’aggregazione, la coesione e l’inclusione sociale. Un luogo di memoria dove ospitare studenti e stagisti, pensato per custodire una biblioteca ed essere sede di incontri, che è stato inaugurato il 22 marzo 2023 in occasione della 79° commemorazione ufficiale dei Martiri d’Istia.

La Casa della memoria al futuro a Maiano Lavacchio

Altri monumenti e segni di memoria sono dislocati nei paesi di origine delle vittime, a Grosseto, a Cinigiano, a Istia d’Ombrone, ma anche a Ispica in Sicilia e a Serre in provincia di Salerno, da cui provenivano due dei “martiri”, e sono stati mappati e presentati dalla mostra online realizzata dall’Isgrec nel 2021 (https://martiridistia.weebly.com/). Monumento, nel senso più elevato del termine, è anche la lavagna su cui uno dei due giovanissimi fratelli Matteini, nei momenti precedenti la fucilazione, scrisse un messaggio per la mamma, quello straziante “Mamma, Lele e Corrado un bacio” che è diventato uno dei simboli identitari dell’antifascismo grossetano. Oggi la lavagna è conservata nel Municipio di Grosseto, nell’ufficio del primo cittadino, a ricordo indelebile del valore fondante su cui si basa la Costituzione e la convivenza nella civitas.

La lavagna con l’ultimo saluto alla madre dei fratelli Matteini

Come dimostra il caso di Maiano Lavacchio, quella delle stragi è del resto memoria specifica all’interno della più ampia memoria resistenziale dell’intero territorio provinciale. Una memoria che genera un processo di monumentalizzazione estremamente ampio e diffuso a livello territoriale, già evidente nel caso della strage di Maiano Lavacchio e che si riconferma anche nel caso della strage con il più ampio numero di vittime della provincia di Grosseto, quella del villaggio minerario di Niccioleta del 13-14 giugno 1944:[5] in questo episodio le vittime furono 83 minatori, che provenivano dalla provincia intera ed erano arrivati nel piccolo villaggio minerario, soprattutto dal monte Amiata, in cerca di un lavoro, faticoso e pericoloso, ma che potesse garantire vita e sostentamento per sé e per i propri familiari. L’istituzionalizzazione del ricordo si legò di conseguenza ai diversi momenti di traslazione delle salme nei cimiteri di origine[6], in occasione dei quali furono collocati la maggior parte dei monumenti e delle lapidi più antichi.

Tabernacolo dedicato alle vittime di Niccioleta

Lastra in memoria di Aurelio Cappelletti, morto a Niccioleta, collocata a Tatti in occasione della traslazione della salma nel 1945

Monumento ai caduti di Niccioleta nel Cimitero di Castellazzara, collocato nel dopoguerra in occasione della traslazione delle salme, s.d. (la stele ai caduti di Niccioleta e di tutte le guerre è invece stata collocata nel 1990)

Monumento di Giulio Porcinai in memoria dei martiri dell’eccidio di Niccioleta nel Cimitero comunale di Santa Fiora (1951)

Lapide a Massa Marittima

Lapide a Massa Marittima

La memoria dell’eccidio vide così declinarsi numerose narrazioni su pietra non soltanto a Niccioleta e Castelnuovo Val di Cecina, luoghi delle uccisioni degli 83 minatori, ma in tutta la provincia, sia in monumenti dedicati sia con l’inserimento delle vittime nelle targhe dedicate ai caduti dai differenti Comuni maremmani di origine.

Si tratta inoltre di una monumentalizzazione che si colloca in varie fasi storiche, modificando le sue caratteristiche nel corso del tempo, e che quindi risulta estremamente utile da considerare in relazione al tipo di analisi che si è tentato qui. Un aspetto che si può mettere in evidenza, ad esempio, è quello relativo agli anni Sessanta quando i monumenti, salvo rare eccezioni, si spostano dal luogo degli eccidi nelle piazze principali dei centri abitati, venendo a occupare uno spazio centrale nella narrazione pubblica, come ad esempio succede a Castelnuovo, dove nel ventennale del 1964 oltre al monumento presente nel vallino della fucilazione, viene costruito il Monumento ai Caduti della Niccioleta nella centrale piazza Matteotti. Nello stesso anno a Massa Marittima il carrarese ex partigiano Nardo Duchi realizza il monumento di Parco di Poggio a Massa Marittima: la collocazione è in questo caso simbolica quanto il monumento stesso, che vede i martiri alzare le mani per proteggere la città presente nel panorama immediatamente sottostante.

Massa Marittima (Parco di Poggio), Monumento ai caduti di Niccioleta, scolpito dall’artista carrarese e ex partigiano Nardo Durchi nel 1964

Monumento ai Caduti della Niccioleta – Castelnuovo Val di Cecina, piazza Matteotti (1964)

Lo stesso fenomeno di occupazione dello spazio urbano è evidente nel piccolo villaggio di Niccioleta dove alla targa sulla parete prospiciente il cortile dove avvenne la prima fucilazione di sei minatori si sono aggiunti nel corso degli anni a qualche metro di distanza, ma in posizione chiaramente centrata rispetto allo spazio urbano, il cippo commemorativo del 2004 e la targa con i nomi dei minatori uccisi nel 2005, in un processo che satura il luogo simbolico di memorie sovrapposte collocate durante i diversi anniversari.

Lapide a Niccioleta

Cippo a Niccioleta

Lapide a Niccioleta

Evidente da quest’ultimo esempio è anche come la monumentalizzazione della strage di Niccioleta, dopo una fase di oblio abbastanza prolungato (scrive Paolo Pezzino che nel dopoguerra «la memoria è stata coltivata nelle zone di origine delle famiglie dei minatori, ma il fatto che questi fossero dispersi nell’Amiata, che poi l’eccidio sia avvenuto in un’altra terra ancora, Castelnuovo Val di Cecina, fa sì che la strage di Niccioleta, come altre in Italia, sia stata ben presto dimenticata») abbia ripreso vigore dalla fine degli anni Novanta, con l’avviarsi delle ricerche storiche che portarono a contestualizzare la vicenda nel fenomeno della ritirata aggressiva dell’esercito tedesco (Paolo Pezzino, Storie di guerra civile. L’eccidio di Niccioleta, 2001).

Lapide posta sul teatro-prigione di Castelnuovo Val di Cecina 2016

Segni di memoria sono comparsi quindi anche recentemente, ad esempio nel 2016 è stata apposta una lapide sul teatro-prigione di Castelnuovo Val di Cecina dove i prigionieri trasferiti da Niccioleta furono imprigionati, mentre dal 2022 Niccioleta è stata accolta nella rete dei Paesaggi della memoria.

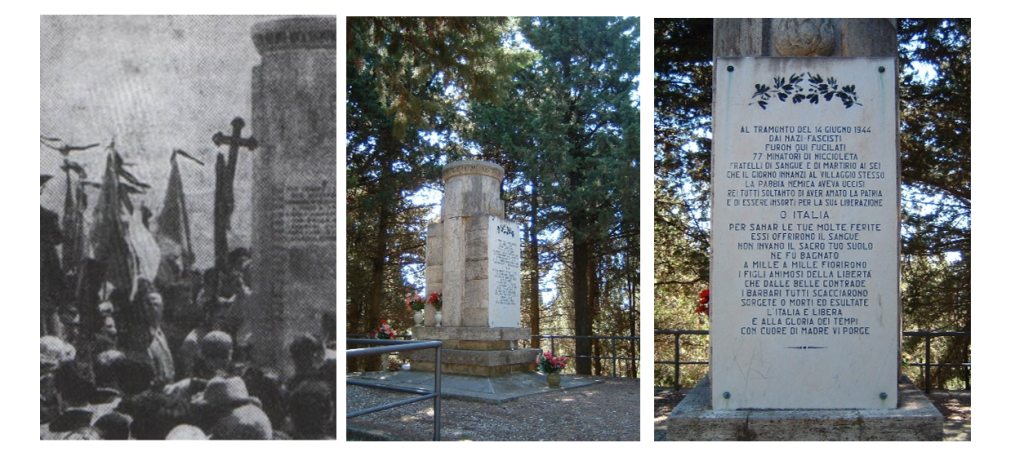

Il luogo di memoria specifico relativo alla strage è comunque da sempre rappresentato dal Vallino dei Martiri a Castelnuovo Val di Cecina: qui, in mezzo al rumore assordante dei soffioni boraciferi, avvenne il 14 giugno la fucilazione di 77 minatori e qui inizialmente le salme furono seppellite in fosse senza nome. Sul luogo una semplice croce e un cartello individuarono fin da subito lo spazio simbolico della commemorazione; oggi nel Vallino esiste un museo diffuso, realizzato da Isgrec negli anni Duemila con l’apposizione di pannelli esplicativi.

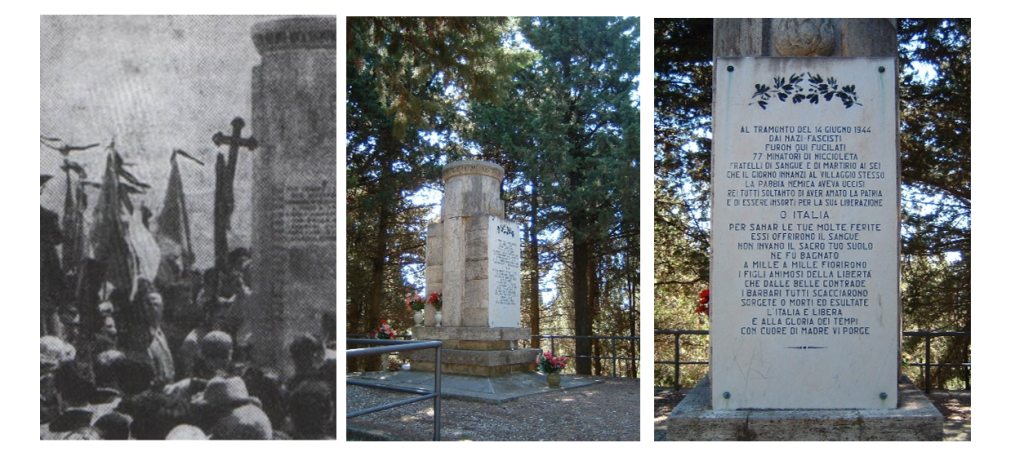

Il vallino subito dopo la strage

Il vallino di Castelnuovo Val di Cecina

In seguito, in data imprecisata, ma probabilmente già nel 1945, venne costruito subito a monte un monumento che negli anni ha subito una piccola ma significativa trasformazione (emersa grazie al raffronto con le foto storiche, ma non ancora indagata attraverso le fonti d’archivio): sulla facciata del monumento, alla targa originaria, che era molto evocativa ma non faceva riferimento ai fatti, pare sia stata aggiunta in un secondo momento – imprecisato – una parte iniziale descrittiva dell’episodio (mentre sul retro una seconda lapide ricorda i nomi dei 77 minatori uccisi); quasi che il passare del tempo avesse reso necessario un chiarimento rispetto alla vicenda, non più ritenuta autoevidente per chi incappava nel monumento.

Se per luoghi di memoria intendiamo quei luoghi che «sono percepiti dalle popolazioni che li abitano o li conoscono come espressivi di identità legate al loro vissuto, ai racconti dei loro genitori e nonni» è evidente che la capacità di questi luoghi di dialogare con le comunità di riferimento cambia nel tempo, si perde o semplicemente si trasforma con il passare delle generazioni. I segni di pietra della Seconda guerra mondiale e della Resistenza, a ottant’anni dai fatti, paiono sempre più necessitare quindi dell’attenzione degli storici e dell’esercizio attivo di memoria da uomini e donne, singolarmente o in gruppo. Solo così pare possibile preservare ciò che questi monumenti e segni di memoria hanno tutti, quell’aspirazione a raccontare «qualcosa di universale per eccellenza: sia l’opposizione alla tirannia, all’ingiustizia o sia la lotta per i diritti e la libertà, per la liberazione della patria» (Massimo Dadà, Paesaggi della memoria. Dai luoghi alla rete, e viceversa, 2018).

Note

[1] Si veda l’esistenza datata ormai al 2017 dei Paesaggi della memoria, rete di musei e luoghi di memoria dell’Antifascismo, della Deportazione, della Seconda Guerra Mondiale, della Resistenza e della Liberazione in Italia che fa da contraltare all’assenza, fino ad oggi, di un museo a livello nazionale (www.paesaggidellamemoria.it).

[2] Per capire come alla Resistenza del territorio maremmano si è guardato nei diversi momenti storici si possono considerare le diverse opere che al tema si sono approcciate nel contesto locale: ad esempio, I minatori della Maremma di Luciano Bianciardi e Carlo Cassola del 1956; Visi sporchi coscienze pulite. Storia di un piccolo paese minerario della Toscana di Mauro Tognoni, che è del 1975; il racconto autobiografico di Aristeo Banchi, Si va pel mondo. Il partito comunista dalle origini al 1944 che è del 1993. Si tratta di scritti sulla Resistenza o memorialistici che, se comparati, possono ben darci il senso di come è cambiata questa narrazione.

[3] Sui limiti della memoria e della ricostruzione storica dello squadrismo maremmano si veda Ilaria Cansella, L’avvio dello squadrismo in provincia di Grosseto: il 1921 e i fatti di Roccastrada, in Roberto Bianchi (a cura di), 1921. Squadrismo e violenza politica in Toscana, Olschki, 2022.

[4] Cfr. Adolfo Turbanti, Stefano Campagna, Antifascismo, guerra e Resistenze in Maremma, Effigi, Quaderno Isgrec n. 8, 2021.

[5] Cfr. Katia Taddei, Il massacro dei minatori di Niccioleta. 13-14 giugno 1944, su https://www.toscananovecento.it/custom_type/il-massacro-dei-minatori-di-niccioleta-13-14-giugno-1944/.

[6] La prima cerimonia avvenne a Massa Marittima alla fine del settembre 1944. Una grande folla seguì gli autocarri che trasportavano i feretri. In quell’occasione, al parco della Rimembranza parlò a nome dell’intera cittadinanza il socialista Emilio Zannerini.

Articolo pubblicato nel marzo 2024.