A partire dai primi di settembre del 1943, i dirigenti del Partito d’Azione fiorentino, allo scopo di dotare la nascente organizzazione resistenziale cittadina di un adeguato strumento di informazione e di intelligence militare, disposero la creazione di un servizio clandestino di radiocomunicazioni sotto la sigla Co.Ra, abbreviazione di Commissione Radio. Come ebbe a ricordare successivamente uno dei suoi proponenti, il servizio – in linea peraltro con quanto di analogo stavano facendo altrove altri gruppi del partito – oltre a ricercare un ponte radio col quartier generale alleato ad Algeri rispondeva all’intento di collegare più «organicamente la resistenza armata in Italia»[1], mettendo meglio in comunicazione tra loro i principali centri clandestini operanti in territorio occupato e i comandi delle nascenti formazioni partigiane. Quest’ultimo aspetto nel contesto fiorentino implicava creare un più diretto coordinamento tra il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale (CTLN), nel quale gli azionisti detenevano un ruolo chiave, e le bande operanti in provincia. In tal senso, ai responsabili il costituendo servizio radiocomunicazioni del Partito d’Azione fiorentino, vennero sottoposti sin da subito due obiettivi in particolare:

1) [creare] Collegamenti con i centri radio del Partito nell’Alta Italia per facilitare l’attività politica e militare clandestina e dare la possibilità di comunicare via Svizzera con Algeri o direttamente col Comando militare dell’Italia liberata per l’invio di notizie militari e per la richiesta di armamento ed approvvigionamento delle bande partigiane.

2) Collegare le bande stesse col Comando militare di Firenze.[2]

A capo del comitato tecnico del nascente servizio furono poste le figure del capitano dell’aeronautica Italo Piccagli, del fisico Carlo Ballario e dello studente di ingegneria Luigi Morandi, nessuna delle tre formalmente iscritte al partito, ma già impegnate a sostegno del movimento clandestino antifascista cittadino.

Il capitano Italo Piccagli (ISRT, Fondo Italo Piccagli e Ruth, fasc. 2)

Italo Piccagli, classe 1909, dopo una prima formazione militare ricevuta presso l’Accademia Navale di Livorno, era passato all’Aeronautica, dove si era presto distinto in azioni militari (ottenne la medaglia d’argento al valor militare per un’azione di salvataggio in mare che gli costò una cronica malattia polmonare) e per gli studi nel campo dell’ottica, della meteorologia e della navigazione aerea. Militare in servizio permanente, nel 1943 dirigeva a Firenze il Gabinetto di Navigazione Aerea e di Meteorologia della Scuola di Guerra Aerea delle Cascine. Di sentimenti antifascisti, benché senza mai aderire formalmente ad alcun partito, dopo l’8 settembre 1943 Piccagli si era avvicinato al movimento clandestino. Lasciata di conseguenza la Scuola delle Cascine era riuscito a mettere in salvo presso l’Istituto di Fisica di Arcetri il materiale tecnico-scientifico del Gabinetto da lui diretto e sottratto casse di munizioni e materiale radio vario[3]. Di radio Co.Ra Piccagli divenne una delle figure chiave grazie alle sue conoscenze in campo aeronautico e alla sua personale rete di contatti in campo militare che gli permisero di organizzare un efficiente servizio di informazioni.

Oltre a Piccagli, con ruolo di consulente tecnico e scientifico, fu posto nel comitato Co.Ra Carlo Ballario, classe 1915, assistente di Fisica all’Università di Firenze e poi di Bologna. A lui, nella seconda metà del settembre 1943, gli azionisti Giovanni Turziani e Carlo Furno avevano chiesto di interessarsi per il partito del problema delle comunicazioni radio con l’Alta Italia, ragion per cui Ballario era entrato in contatto ai primi di ottobre con Piccagli. A questi due venne ad affiancarsi anche Luigi Morandi, giovane studente di ingegneria classe 1920, il quale accettò di buon grado di porre a servizio le sue pregresse conoscenze tecniche già note al Ballario e oramai «decuplicate da lunga esperienza»[4]. In effetti, appassionato sin da giovane di radio-trasmittenti grazie all’attività del padre (un esperto radiotecnico e proprietario di un negozio radio) Morandi, dopo alcune esperienze lavorative prima in un’azienda radio milanese (la Geloso) e poi a Bologna presso il reparto ricerche della Ducati, nel 1941 era stato chiamato sotto le armi e dislocato in Albania con compiti di radio-operatore, venendo poi destinato nel 1942 col grado di sottotenente al 7° Reggimento Genio Radiotelegrafisti di Firenze[5]. Piccagli, Ballario e Morandi poterono costituire così nel seno del servizio Co.Ra «un’équipe di grandissimo valore scientifico e tecnico»[6].

Il primo tentativo di stabilire un contatto radio con altri centri dell’Alta Italia da parte del gruppo Co.Ra si ebbe con l’acquisto a Bologna di una ricetrasmittente (denominata «la bolognina») della potenza di circa 60 watt che fu consegnata a Firenze a Carlo Lodovico Ragghianti per tramite di Antonio Rinaldi e Paolo Bassani (fratello dello scrittore Giorgio Bassani e impiegato del laboratorio nel quale l’apparato era stato costruito) e occultata a cura di Enzo Tardini “Doria”. Numerose difficoltà tecniche, tra cui la mancanza dei quarzi stabilizzatori di frequenza e l’approntamento delle basi di trasmissione con l’installazione di antenne sufficientemente potenti, vanificarono però i tentativi del gruppo di stabilire in tempi rapidi un collegamento costante con Milano. A poco valse in tal senso anche un viaggio informativo lì compiuto da Morandi. Si dovette attendere il marzo del 1944 perché il gruppo riuscisse a far funzionare adeguatamente l’apparato radio, entrando in contatti continuativi con i centri radio clandestini di Milano, Genova e Bologna. A quella data, tuttavia, il progetto originario di una rete di comunicazioni interna che collegasse i principali centri dirigenti della Resistenza italiana aveva perso di rilevanza. Ciò, anche a causa dello smantellamento a opera del Sicherheitsdienst tedesco dell’Organizzazione radio “Otto”, la missione dello Special Operation Executive britannico organizzata dal medico genovese Ottorino Balduzzi alla quale, col tramite del radiotelegrafista della Marina Giuseppe Cirillo, aveva fatto riferimento il sistema informativo organizzato da Ferruccio Parri per il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia e che aveva offerto inizialmente un appoggio per una rete di comunicazioni interna alla Resistenza italiana [7].

Carlo Ballario (ISRT, fondo Carlo Ballario, ins. 25)

Nel frattempo, anche il secondo proposito originario del servizio Co.Ra., di creare cioè un collegamento tra le bande armate toscane e i vertici militari del CTLN, si era scontrato con difficoltà di natura tecnica. Mentre infatti sin dai mesi finali del 1943 erano state costruite e testate con la supervisione di Ballario e Morandi piccole radio da campo alimentate a pile che avrebbero dovuto essere distribuite alle bande, la difficoltà di collegarsi con queste ultime e la mancanza di personale radiotelegrafista ritardò l’avvio delle prime sperimentazioni, le quali, d’altro canto, una volta iniziate non ebbero l’effetto sperato[8]. Fu anche per questo, che l’attività del gruppo Co.Ra a partire dalla primavera del 1944 si orientò prevalentemente a ricercare un collegamento diretto con gli Alleati, così anche da rendersi autonoma dall’appoggio sin lì fornito da altre missioni radio cui il Partito d’Azione fiorentino era dovuto ricorrere in precedenza, sia per l’ottenimento di informazioni che per la richiesta di supporto militare. In tal senso, già nel febbraio 1944 l’organizzazione azionista fiorentina era riuscita a ottenere dagli Alleati un aviolancio su Monte Giovi tramite la missione radio “Rutland”di Domenico Azzari, agente dello Special Operation Executive paracadutato al confine tra Lunigiana e Lucchesia, il quale, dopo essersi unito alla banda partigiana di Angiolino Marini “Diavolo Nero”, si trovò a gestire e smistare dalle Apuane diversi aviolanci alleati a favore di varie formazioni toscane. In quel caso, per il partito azionista fiorentino i contatti con la missione Azzari erano stati tenuti tramite accordi stabiliti tra la partigiana viareggina Vera Vassalle e la staffetta fiorentina Maria Luigia Guaita – responsabile del servizio di falsificazione documenti del Partito d’Azione fiorentino che lavorava in stretta collaborazione col gruppo Co.Ra – e il lancio, raccolto su Monte Giovi a cura di Max Boris, aveva avuto buon esito[9]. Più o meno negli stessi mesi anche il maggiore dell’aeronautica Giuseppe Cusumano in relazione col gruppo azionista fiorentino era stato inserito in una missione alleata incaricata di rilevare le fortificazioni sul tratto occidentale della Gotica e di trasmetterne via radio le informazioni ad Algeri[10].

Attestato di Partigiano Combattente di Carlo Ballario (ISRT, Fondo Carlo Ballario, ins. 22)

L’occasione per dotare il gruppo Co.Ra dell’equipaggiamento necessario a contattare autonomamente i comandi alleati giunse per mezzo della figura dell’avvocato Enrico Bocci, un antifascista di lungo corso, amico fraterno dei fratelli Rosselli, già membro in passato del Circolo di Cultura Salvemini di Firenze e collaboratore assieme a Ernesto Rossi, Piero Calamandrei e Nello Traquandi di «Italia Libera» e del «Non Mollare». Alla fine di gennaio 1944 Bocci era stato messo in comunicazione tramite il signor Oscar Fontanella con l’ufficiale Nicola Pasqualin, capo di una missione alleata sbarcata nei paraggi di Porto Corsini, sulle coste adriatiche, e giunta a Firenze per stabilire un ponte radio tra il movimento resistente e il comando alleato. Le presentazioni tra Bocci e Pasqualin erano state fatte nello studio dell’industriale Vasco Petrelli, personalità in contatto con esponenti del movimento clandestino comunista, cui sovente passava informazioni. Il Pasqualin, in possesso del cifrario per le trasmissioni, assieme al radiotelegrafista Renato Levi – un ebreo sfuggito alle persecuzioni razziali e conosciuto col soprannome di «Pomero» o «Rossino» – furono affidati così alle cure del Bocci. Quest’ultimo, chiamato il Ballario per affidargli la riparazione della ricetrasmittente in dotazione della missione alleata danneggiatasi durante lo sbarco, sì unì di fatto col gruppo di Piccagli nella direzione del servizio Co.Ra. La ricetrasmittente messa a disposizione dal Pasqualin fu portata in un primo tempo nello studio dello stesso Bocci, al piano terra di via Ricasoli n. 26, dalla sua segretaria Gilda Larocca, preziosa collaboratrice del servizio clandestino. La prima trasmissione, tuttavia, venne effettuata nei locali della Casa Editrice Bemporad, in via dei Pucci, messi a disposizione da Renato Giuntini, amico di Bocci. Come primo tentativo fu deciso di trasmettere al centro radio alleato di Bari-Monopoli il messaggio convenzionale L’Arno scorre a Firenze il quale, a prova dell’avvenuto contatto, venne poi ritrasmesso in chiaro dagli Alleati sulla frequenza di Radio Bari.

Luigi Morandi (da A. Morandi Michelozzi,”Le foglie volano…”)

Stabilito un contatto oltre le linee, l’attività del gruppo Co.Ra, oltre a richiedere l’intervento alleato in operazioni di appoggio alle bande partigiane o l’invio di armamenti e rifornimenti a mezzo aviolanci, si indirizzò prevalentemente nella raccolta e trasmissione agli Alleati di informazioni riguardanti le linee difensive appenniniche, i presidi e i depositi tedeschi, il traffico merce diretto in Germania, i movimenti ferroviari e lo spostamento delle truppe germaniche, così da rendere possibile adeguate contromisure. Le informazioni provenivano dalla rete d’intelligence del partito o altrimenti erano raccolte tramite i più vari canali dai collaboratori del servizio. La stessa moglie di Bocci, Mitzi, d’origini austriache, approfittava della sua madre lingua per carpire eventuali notizie che ufficiai tedeschi inavvertitamente potevano lasciar trapelare nel corso dei ricevimenti organizzati dall’industriale Vasco Petrelli e ai quali i coniugi Bocci erano spesso invitati[11].

Sul piano militare uno dei successi più eclatanti conseguiti dal servizio Co.Ra fu, nel maggio 1944, la raccolta e l’invio al comando alleato di circostanziate informazioni inerenti lo spostamento della divisione Herman Goering da Firenze verso il fronte meridionale, comunicazione che permise all’aviazione alleata di intercettare nel grossetano il grosso della formazione, provocandole perdite sostanziose[12].

Le modalità con le quali avvenivano le trasmissioni da parte del gruppo erano grossomodo le seguenti:

Di tutte le informazioni che Bocci e Piccagli sceglievano, setacciavano, vagliavano, venivano poi fatti tanti fogliolini – i chiari – che venivano portati, dalla Gilda [Larocca], per la traduzione in codice, dal Pasqualin. Questi era l’unico che avesse il cifrario. Stava in via Tornabuoni. E di lì i bigliettini ripartivano per la casa dove in quel giorno era installata la radio e dove il R.T. [radiotelegrafista] li trasmetteva all’VIII Armata. Ogni volta, in cifrato, al R.T. veniva trasmessa dagli Alleati l’ora della trasmissione successiva. Decifrato il messaggio (mai dal R.T. che non conosceva il codice) si preparavano le notizie «tradotte» per l’ora stabilita. C’era però sempre un appuntamento di emergenza se, per una ragione qualsiasi, nell’ora pattuita la trasmissione non avesse potuto aver luogo.[13]

Per quanto riguardava invece gli accurati rilievi topografici connessi a obiettivi militari sensibili che il gruppo otteneva dal servizio informazione del partito, essi venivano riportati dettagliatamente su carte in scala variabile cedute dietro sollecitazione di Piccagli dal colonnello Lari dell’Istituto Geografico Militare e ordinate nella ricca cartoteca dell’archivio Co.Ra a cura di Ballario e con l’assistenza di Piccagli e di Lodovico De Renzis-Sonnino, dal cui palazzo familiare di via del Prato venivano talvolta effettuate le trasmissioni radio e ove erano altresì confezionate da Piccagli le copie microfilmate delle stesse carte[14].

Quella di via del Prato non era che una delle molteplici basi logistiche del servizio da cui erano dirette le comunicazioni radio, le quali, per regola generale di sicurezza, oltre ad essere sempre brevi per non dare il tempo ai radiogoniometri tedeschi di intercettare la fonte, non dovevano partire mai due volte di seguito dallo stesso luogo. Le principali basi di trasmissione del gruppo, oltre allo studio del Bocci – per la verità poco adatto allo scopo – furono: l’abitazione di questo a Ponte a Mensola; la casa di Piccagli in via Repetti; la già citata casa editrice Bemporad; l’Istituto Fotocromatico Italiano in via La Farina di proprietà di Vincenzo Balocchi, un parente di Bocci; l’abitazione del medico e professore Piero Pieraccini in via Salvestrina e la clinica ove questi operava in Viale Mazzini; l’abitazione in viale Michelangelo di Gianni Banti, un compagno di Bocci dei tempi del «Non Mollare»; alcuni quartieri presi in affitto in viale Corsica e in via Brunetto Latini; la centrale Rifredi della Società Elettrica Valdarno; l’Istituto di Fisica di Arcetri e la già citata abitazione del De Renzis.

Ai primi di maggio del 1944, con l’aumento dell’attività e dell’organico del gruppo (entro il quale fecero ingresso in particolare Luciano Tamburini, come informatore militare, Guido Focacci, come responsabile dei campi di lancio alleati, e Gianfranco Gilardini), si rese necessaria la ricerca di un’ulteriore sede da cui trasmettere. Tramite la mediazione del Tamburini si riuscì a ottenere dal conte Carlo Cotta, vicino al Partito d’Azione, un appartamento situato al terzo e ultimo piano di un palazzo posto al civico 12 di Piazza d’Azeglio che fu regolarmente affittato a nome del Gilardini[15]. Si trattava di un ampio appartamento ammobiliato, dai cui quartieri di servizio, posti nelle soffitte, potevano essere effettuate con relativa sicurezza le trasmissioni, sempre affidate al «Pomero». Quest’ultimo, però, tendenzialmente restio per ragioni di prudenza ad accondiscendere a sessioni radio ripetute e continuative, con l’aumentare del ritmo delle trasmissioni in vista del progressivo avvicinarsi del fronte di guerra alla Toscana, lasciò che fosse Luigi Morandi a sostituirlo come radiooperatore.

Enrico Bocci (da A. Morandi Michelozzi,”Le foglie volano…”)

Tra la fine di maggio e i primi di giugno l’attività del servizio crebbe in effetti di intensità. Una missione aviolanciata alleata di dodici paracadutisti (missione “Nicky”) che avrebbero dovuto integrare la precedente missione di Pasqualin fu organizzata dal gruppo Co.Ra in collaborazione col maggiore Mario Martini (Capitano Niccolai) comandante delle forze partigiane della provincia di Prato. Il lancio avvenne con successo la sera del 2 giugno ai Faggi di Javello nelle vicinanze del monte Calvana. Cinque dei paracadutati vennero avviati a Firenze e qui alloggiati per interesse di Bocci in alcuni appartamenti di via Tripoli e XXVII Aprile. In conseguenza della liberazione di Roma del 4 giugno e dello sbarco alleato in Normandia del 6, un’importante riunione dei componenti il gruppo venne inoltre convocata per il giorno 7 nella nuova sede di Piazza d’Azeglio allo scopo di trasmettere le informazioni di ordine militare inerenti lo stato delle forze tedesche e l’entità delle formazioni partigiane che il comando alleato aveva richiesto con un questionario cifrato appositamente radiotrasmesso. Tra i convenuti all’incontro – in numero superiore al consueto, data la circostanza – vi erano Bocci, Piccagli, Morandi, Focacci, Gilardini, Tamburini, la segretaria Larocca e anche Carlo Campolmi, responsabile militare del Partito d’Azione. Erano assenti invece Ballario, recatosi ad assistere la moglie ricoverata in ospedale per una setticemia, e Maria Luigia Guaita, partita lo stesso giorno per una missione di collegamento col gruppo viareggino di Radio “Rosa”[16]. Tra i convenuti alla riunione, Tamburini dopo un certo tempo se ne andò, seguito da Piccagli in ragione di un abboccamento già fissato in precedenza. Verso l’ora di cena, circa, tre uomini in borghese e armati si presentarono alla porta dell’appartamento nel quale fecero irruzione, seguiti nell’immediato da SS e fascisti del reparto di Mario Carità. Tutti gli adunati, senza che potessero reagire, furono fermati e fatti allineare su di una parete. Luigi Morandi, intento già a trasmettere dai locali della soffitta, non si accorse in tempo dell’irruzione. Sorpreso e disarmato, approfittando di una distrazione riuscì comunque a impossessarsi fulmineamente dell’arma di un tedesco uccidendolo, prima di venir fatto segno di una raffica di mitra sparata da un commilitone. Trasportato successivamente presso l’ospedale di via Giusti sarebbe deceduto tre giorni dopo a causa delle ferite riportare. Gli altri componenti del gruppo, percossi e malmenati, furono condotti in arresto presso i locali di Villa Triste, sede della polizia tedesca (Sicherheitsdienst) e del Reparto Servizi Speciali della 92° Legione della MVSN al comando di Mario Carità. Tra gli arrestati, oltre ai presenti alla riunione, cadde anche Piccagli, il quale, rientrando dall’abboccamento venne fermato da un milite lasciato a presidio della sede di Piazza d’Azeglio e trasportato con gli altri a Villa Triste[17].

Tra l’8 e il 9 giugno, le forze di polizia nazifasciste riuscirono a catturare anche quattro dei cinque paracadutisti della missione “Nicky”, ma non Pasqualin e «Pomero», i quali riuscirono a salvarsi. Negli stessi giorni, con l’intento di arrestarlo, tedeschi e fascisti si recarono a Montemurlo presso l’abitazione del capitano Mario Martini (che aveva collaborato all’aviolancio dei dodici agenti paracadutati ai Faggi di Javello), il quale però riuscì fortunosamente a sottrarsi alla cattura ma non a evitare l’arresto del figlio quattordicenne, Marcello, condotto a Villa Triste e successivamente deportato a Mauthausen. Stessa sorte toccò anche a Ruth Weidenreich, moglie di Piccagli e anch’essa attivamente impegnata nel movimento di Liberazione fiorentino. Ebrea tedesca, Ruth fu infatti arrestata dopo la retata del 7 giugno e quindi tradotta a Villa Triste, dove ebbe la possibilità di rivedere per l’ultima volta il marito, prima di essere deportata ad Auschwitz. Tutti gli arrestati del gruppo Co.Ra, nessuno escluso, a Villa Triste subirono per giorni incessanti interrogatori e brutali torture, i cui particolari raccapriccianti emersero nel corso dei procedimenti giudiziari cui nel dopoguerra furono sottoposti i membri della banda Carità presso le Corti straordinarie di Bologna e Lucca. I più martoriati, in tal senso, furono certamente Bocci e Piccagli, che con coraggio si assunsero tutta la responsabilità dell’attività di radio Co.Ra nel tentativo di scagionare i propri compagni. Oltre alle sevizie della tortura entrambi condivisero la stessa tragica sorte. Il 12 giugno, Piccagli venne infatti trasportato assieme ai quattro paracadutisti della missione “Nicky” (Fiorenzo Franco, Pietro Ghergo, Dante Romagnoli e Ferdinando Panerai) a Cercina, sulle pendici di Monte Morello, e qui fucilato sulle sponde del torrente Terzolle assieme ai primi, ad Anna Maria Enriquez Agnoletti (attivista cristiano sociale e sorella dell’azionista Enzo prelevata poco prima dalle carceri di Santa Verdiana) e a un partigiano cecoslovacco. L’agonia di Enrico Bocci in mano ai suoi carnefici si protrasse invece fino al 18 giugno, giorno in cui venne probabilmente finito a Villa Triste o altrimenti fucilato nei dintorni di Firenze, benché il suo corpo non fu mai ritrovato. I rimanenti del gruppo (Gilda Larocca, Ruth Weidenreich, Carlo Campolmi, Guido Focacci, Gianfranco Gilardini, Marcello Martini) dopo le torture subite vennero trasferiti a Fossoli di Carpi e da qui deportati in Germania: alcuni di essi riuscirono a fuggire durante il viaggio, gli altri fecero ritorno a casa solo a guerra finita.

Nonostante il duro colpo inflitto all’organizzazione Co.Ra dalla retata del 7 giugno – la cui portata aprì molti dubbi e sospetti sulla possibile delazione di una spia infiltratasi entro l’organizzazione clandestina del Partito d’Azione[18] – il servizio non cessò comunque di esistere e l’attività di radiocomunicazioni riprese con sorprendente rapidità. L’ufficiale Pasqualin, sfuggito alla cattura e rifugiatosi per qualche tempo in provincia di Arezzo, fatto ritorno a Firenze con «Pomero» attorno al 20 di giugno riprese subito i contatti col movimento clandestino incontrandosi con Carlo Lodovico Ragghianti, Presidente del CTLN. A quest’ultimo venne consegnato un apparecchio ricetrasmittente occultato dal «Pomero» prima della fuga che consentì di riprendere le trasmissioni, affidate stavolta al nuovo telegrafista indicato da Ragghianti: il capitano del Genio Giuseppe Campolmi “Spartaco”. Quest’ultimo, dopo diversi tentativi andati a vuoto, riuscì a stabilire un nuovo ponte radio col centro alleato di Bari-Monopoli trasmettendo dalla soffitta della clinica privata di via della Robbia, messa a disposizione dal dottor Bruno Gherardi. Al nuovo servizio radio Co.Ra coadiuvarono anche Ludovico De Renzis-Sonnino, il giovane studente d’ingegneria Lorenzo Rigutini – chiamato a collaborare alla rete informativa dal Ballario sin dalla fine di giugno[19] – e Adriano Milani Comparetti, membro delle squadre d’assalto del Partito d’Azione, fratello di don Lorenzo Milani e in seguito tra i più famosi neuropsichiatri infantili italiani[20]. Tra le sedi clandestine che ospitarono la rinnovata attività di trasmissione vi furono i locali della Società di cremazione al Mercato Nuovo, una soffitta in via del Pratellino, l’Istituto del Rinascimento in Palazzo Strozzi, la Villa Vittoria e l’abitazione dei Rigutini a Bellosguardo[21]. Con l’avvio dell’emergenza ai primi di luglio del 1944 e il distacco della rete elettrica cittadina, la possibilità di utilizzare gli apparati ricetrasmittenti venne garantita dall’impiego di alcuni accumulatori in dotazione della facoltà di Chimica messi a disposizione dal professor Giovanni Speroni per tramite di Carlo Ballario[22]. A questo modo, le trasmissioni del servizio Co.Ra poterono proseguire, di fatto spingendosi sino alle fasi imminenti la liberazione della città, l’11 agosto.

[1] Carlo Lodovico Ragghianti, Ecco che cosa fu «Radio Cora», «La Nazione», 11 agosto 1979, p. 3.

[2] Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea di Firenze (d’ora n poi ISRT), fondo Carlo Ballario, inserto 1, relazione dattiloscritta sull’attività della Commissione Radio del Partito d’Azione; l’originale manoscritto di Carlo Ballario della relazione è in: ivi, inserti 31-36. La relazione di Ballario è citata parzialmente anche in L. Tumiati Barbieri (a cura di), Enrico Bocci. Una vita per la libertà, G. Barbera Editore, Firenze 1969, p. 61.

[3] ISRT, fondo Piccagli Italo & Ruth, fasc. 1 Servizio radio Co.Ra, Relazione sull’attività svolta dal Capitano Italo Piccagli, Firenze 20 agosto 1944; Italo Piccagli: una scelta di libertà, a cura del Comitato regionale toscano per il 30° Anniversario della Resistenza e della Liberazione, Parretti, Firenze 1974.

[4] ISRT, fondo Carlo Ballario, inserto 1, relazione dattiloscritta sull’attività della Commissione Radio del Partito d’Azione; ivi, ins. 31, appunto manoscritto di Ballario.

[5] Andreina Morandi Michelozzi, Le foglie volano. Appunti per una storia di libertà, La Nuova Europa Editrice, Firenze 1984, pp. 31-33.

[6] Gilda La Rocca, La “Radio Cora” di Piazza d’Azzeglio e le altre due stazioni radio, Giuntina, Firenze 1985, p. 46.

[7] Carlo Lodovico Ragghianti, Ecco che cosa fu «Radio Cora», cit. Sull’Organizzazione “Otto”, cfr. Peter Tompkins, L’Altra Resistenza. Servizi segreti, partigiani e guerra di liberazione nel racconto di un protagonista, Il Saggiatore, Milano 2009, pp. 151-152.

[8] ISRT, fondo Carlo Ballario, inserto 1, relazione dattiloscritta sull’attività della Commissione Radio del Partito d’Azione;

[9] Carlo Lodovico Ragghianti, Ecco che cosa fu «Radio Cora», cit.; L. Tumiati Barbieri (a cura di), Enrico Bocci, cit., p. 80. Sulla missione Azzari cfr. Maurizio Fiorillo, Uomini alla macchia. Bande partigiane e guerra civile. Lunigiana 1943-1945, Laterza, Roma-Bari 2010, pp. 48-49. Sul lancio procurato su Monte Giovi cfr. Max Boris, Al tempo del fascismo e della guerra. racconto della vita mia e altrui, a cura di Simone Neri Serneri, Polistampa, Firenze 2006, pp. 56-61.

[10] Testimonianza di Giuseppe Cusmano citata in L. Tumiati Barbieri (a cura di), Enrico Bocci cit., p. 64.

[11] Gilda La Rocca, La “Radio Cora” di Piazza d’Azzeglio, cit., p. 50.

[12] Carlo Francovich, La Resistenza a Firenze, La Nuova Italia, Firenze 1975, pp. 155-157; Gilda La Rocca, La “Radio Cora” di Piazza d’Azzeglio, cit., pp. 59-60; Andreina Morandi Michelozzi, Le foglie volano, cit., pp. 41-43.

[13] L. Tumiati Barbieri (a cura di), Enrico Bocci cit., pp. 82-83.

[14] Gilda La Rocca, La “Radio Cora” di Piazza d’Azzeglio, cit., p. 52.

[15] ISRT, fondo Piccagli Italo & Ruth, fasc. 1 Servizio radio Co.Ra, deposizione di Gianfranco Gilardini, p. 1.

[16] Maria Luisa Guaita, Storie di un anno grande. Settembre 1943-agosto 944, La Nuova Italia Editrice, Firenze 1975, pp. 56-58.

[17] Per una ricostruzione dell’irruzione e degli arresti, oltre alla bibliografia citata nelle note precedenti, si veda anche: ISRT, fondo Piccagli Italo & Ruth, fasc. 1 Servizio radio Co.Ra, deposizione di Gianfranco Gilardini, pp. 5 e sgg.

[18] ISRT, fondo Piccagli Italo & Ruth, fasc. 1 Servizio radio Co.Ra,, Partito d’Azione, Sezione di Firenze, Servizio Informazioni, Indagine intesa ad accertare come le SS abbiano scoperto la radio clandestina di Piazza d’Azeglio n. 12..

[19] Ivi, fondo Carlo Ballario, inserto 23, Relazione sull’attività Cora di Lorenzo Rigutini.

[20] Carlo Lodovico Ragghianti, Ecco che cosa fu «Radio Cora», cit.

[21] Ibidem. Per il riferimento delle trasmissioni effettuate presso l’abitazione dei Rigutini, cfr. Archivio Diaristico Nazionale di Pieve S Stefano, Diario di Beatrice Rigutini, a cura di Silvia Rigutini.

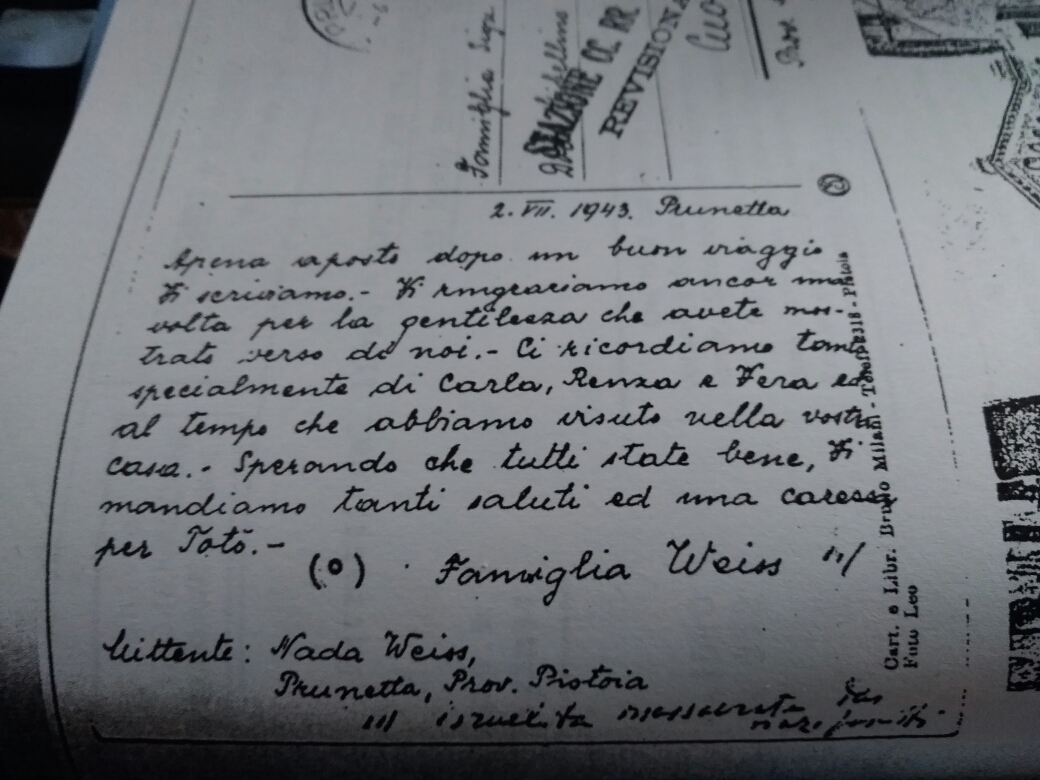

[22] Carlo Lodovico Ragghianti, Ecco che cosa fu «Radio Cora», cit.; Gilda La Rocca, La “Radio Cora” di Piazza d’Azzeglio, cit., pp. 97-98.