La protezione del patrimonio artistico tra propaganda e dedizione 1940-1943

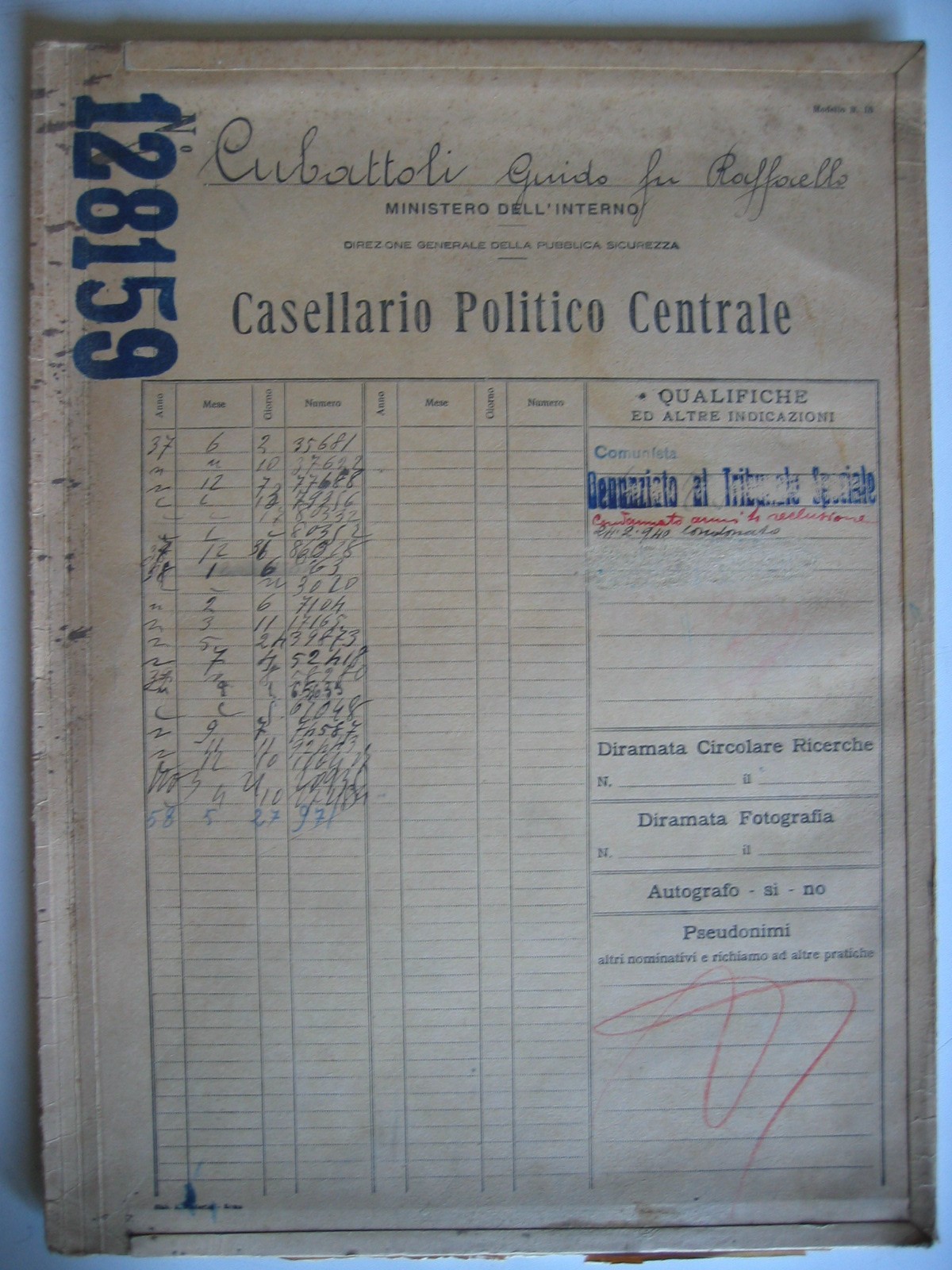

Il 5 giugno 1940 il soprintendente alle Gallerie fiorentine Giovanni Poggi si trovò nelle mani una circolare “urgente e riservatissima” del ministero, con la quale si ordinava l’immediata attuazione di tutti i provvedimenti predisposti per la tutela del patrimonio artistico in caso di conflitto. Cinque giorni dopo l’Italia sarebbe entrata ufficialmente in guerra.

Con una serie di pubblicazioni, convegni, interventi legislativi iniziati negli anni della Iª Guerra Mondiale e culminati con la legge 1089/1939 (‘Tutela delle cose d’interesse artistico e storico’), l’Italia aveva già da tempo predisposto norme e piani da far attuare alle varie soprintendenze in caso di guerra. Cosicché, già dall’11 giugno 1940, la macchina propagandistica fascista poté mostrare la perfetta efficienza del governo nella protezione in loco di palazzi, chiese, portali e facciate scolpite, efficienza ampiamente documentata da una capillare campagna fotografica e dai cinegiornali dell’Istituto Luce.

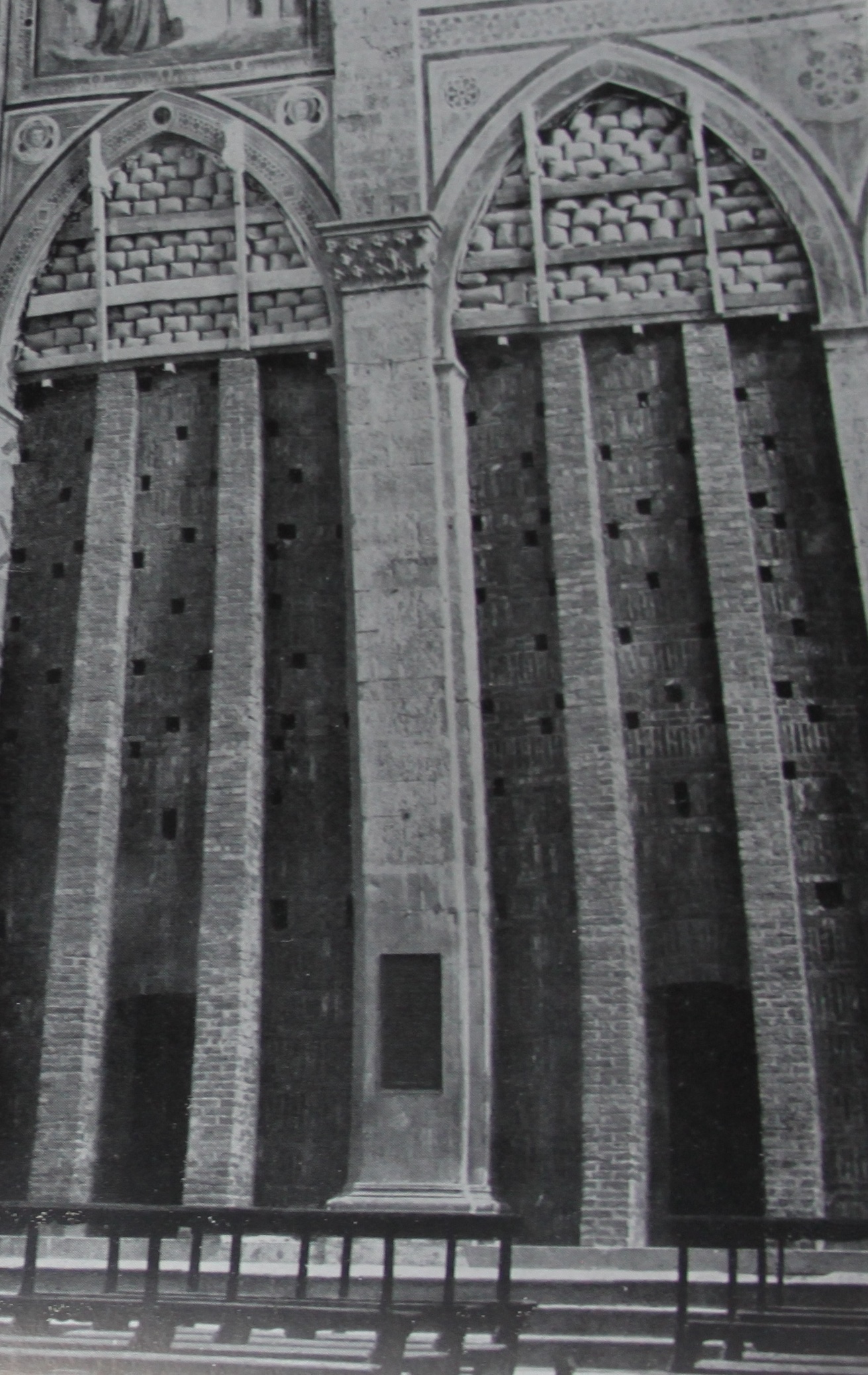

Nella fasi iniziali della guerra non si individuava il possibile pericolo nei bombardamenti dei centri storici, quanto piuttosto nelle eventuali schegge di proiettili della contraerea e nelle vibrazioni che potevano portare a distacchi degli affreschi. Per questo si iniziò a incastellare con legname e sacchetti di sabbia le statue e coprirle con tettoie di eternit (come avvenne per le statue davanti a Palazzo Vecchio), a rinforzare le fondamenta degli edifici (come nella Basilica di San Lorenzo a Firenze), a rivestire le superfici delle opere con carta e tessuto o costruire delle vere e proprie pareti in mattoni per le cappelle affrescate all’interno delle chiese (come per gli affreschi di Piero della Francesca ad Arezzo).

Nella fasi iniziali della guerra non si individuava il possibile pericolo nei bombardamenti dei centri storici, quanto piuttosto nelle eventuali schegge di proiettili della contraerea e nelle vibrazioni che potevano portare a distacchi degli affreschi. Per questo si iniziò a incastellare con legname e sacchetti di sabbia le statue e coprirle con tettoie di eternit (come avvenne per le statue davanti a Palazzo Vecchio), a rinforzare le fondamenta degli edifici (come nella Basilica di San Lorenzo a Firenze), a rivestire le superfici delle opere con carta e tessuto o costruire delle vere e proprie pareti in mattoni per le cappelle affrescate all’interno delle chiese (come per gli affreschi di Piero della Francesca ad Arezzo).

Quando, il 28 ottobre 1940, Adolf Hitler visitò Firenze per la seconda volta, la città apparve sotto un nuovo, inedito e lugubre scenario: torrette, gabbiotti, eternit ricoprivano i simboli artistici della culla del Rinascimento, garantendo in realtà una protezione estremamente superficiale contro i bombardamenti.

Tali misure protettive, enfatizzate dalla propaganda di regime come una “blindatura” totale, si rivelarono ben presto non idonee anche per la reale mancanza di mezzi a disposizione, nonostante la commovente e costante dedizione di tutto il personale delle soprintendenze toscane.

L’inadeguatezza delle operazioni di protezione messe in atto fino a quel momento apparve chiara già dall’autunno del 1942, quando iniziarono i bombardamenti aerei sui centri storici italiani e si dovettero sostituire tutte le protezioni in legname e sacchetti di rena con coperture in muratura.

L’inadeguatezza delle operazioni di protezione messe in atto fino a quel momento apparve chiara già dall’autunno del 1942, quando iniziarono i bombardamenti aerei sui centri storici italiani e si dovettero sostituire tutte le protezioni in legname e sacchetti di rena con coperture in muratura.

Rimaneva ancora il problema della tutela delle opere d’arte mobili, per le quali si mostrava necessario ormai un definitivo e totale allontanamento dai centri urbani.

Lo sfollamento più imponente e delicato riguardava ovviamente la soprintendenza fiorentina, e le migliaia e migliaia di opere dei musei, delle chiese e delle collezioni private cittadine. Secondo quanto registrato direttamente da Poggi nelle sue relazioni dell’ottobre 1944 e del luglio 1945 (conservate presso il Fondo Poggi in deposito presso l’archivio storico della Soprintendenza Speciale per il patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze), già nel giugno del 1940 la Soprintendenza fiorentina riuscì a trasferire nella Villa di Poggio a Caiano il nucleo più prezioso degli Uffizi, mentre in tutto il 1940 arrivarono nel palazzo Pretorio di Scarperia e di Poppi e nel convento di Camaldoli altri importanti capolavori.

Con il sopraggiungere dell’autunno del 1942, l’aggravarsi della situazione impose una repentina ed energica azione di trasloco totale e smistamento in decine di rifugi fuori dalle città. In dieci mesi e con scarsissimi mezzi a disposizione (sei camion e carburante razionato) Firenze si svuotò completamente.

Con il sopraggiungere dell’autunno del 1942, l’aggravarsi della situazione impose una repentina ed energica azione di trasloco totale e smistamento in decine di rifugi fuori dalle città. In dieci mesi e con scarsissimi mezzi a disposizione (sei camion e carburante razionato) Firenze si svuotò completamente.

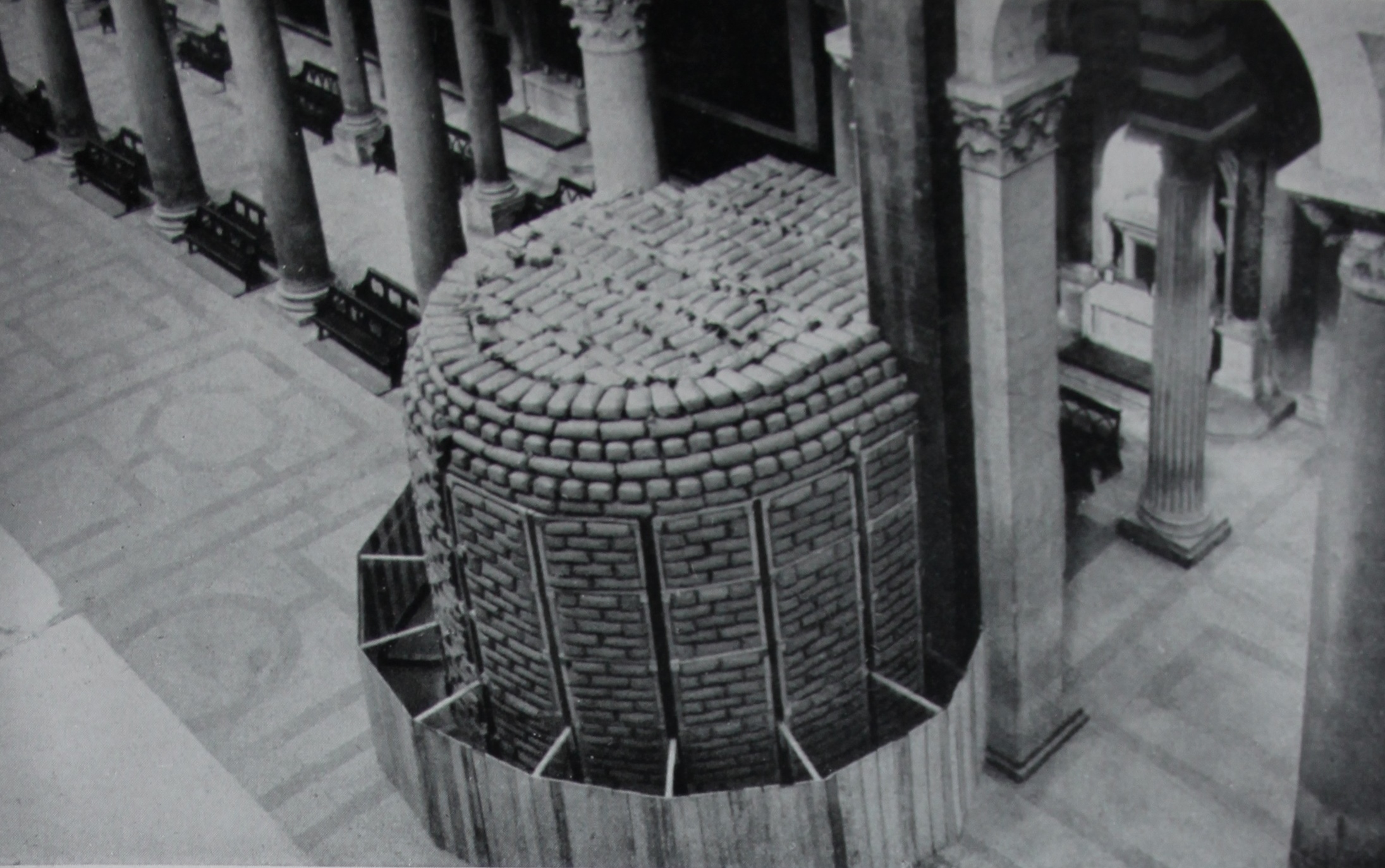

Allo scoppio della guerra anche la soprintendenza di Siena e Grosseto iniziò le grandi manovre di protezione. Il personaggio chiave nella difesa del patrimonio fu il giovane Enzo Carli, che affiancò come ispettore e direttore della Regia Pinacoteca i soprintendenti Pèleo Bacci prima e Raffaello Niccoli dopo. Carli (che sarebbe poi diventato soprintendente e tra i massimi esperti di arte senese), poco più che trentenne e con un congedo provvisorio rinnovatogli di sei mesi in sei mesi dallo Spedale militare di Firenze, dal giugno 1940 coordinò con limitate maestranze tutti i lavori. Fece ricoprire con una cupola di sacchetti di sabbia sostenuti da una impalcatura di legname il pergamo di Nicola Pisano in Duomo, e si occupò della delicata rimozione della grande vetrata di Duccio e della serie di sculture di Giovanni Pisano che decoravano la facciata della cattedrale.

Tra l’autunno del 1942 e la primavera del 1943 anche Siena iniziò un nuovo piano di misure protettive, non più dai risvolti propagandistici ma di disperata necessità. Se da un lato furono consolidati e incapsulati con armature di mattoni gli oggetti inamovibili come il pergamo di Nicola Pisano, dall’altro fu attuato lo sfollamento pressoché totale delle opere d’arte mobili presenti in città. La tavola più importante di Siena, la Maestà di Duccio di Buoninsegna, fu allora trasferita nella fattoria di Mensanello di proprietà del Seminario, costantemente sorvegliata; le grandi tavole della Regia Pinacoteca furono collocate a Villa Arceno, di proprietà dei conti Gamba Castelli, mentre gli altri dipinti partirono per l’abbazia di Monteoliveto Maggiore, dove furono nascosti al termine di un corridoio al pian terreno, a chiusura del quale fu eretta una paretina provvisoria con davanti un piccolo altare. Nel 1943 Carli prese la moglie, il figlio di 4 anni e la figlia di pochi mesi e andò ad abitare a Villa Arceno, per sorvegliare con i propri occhi tutti i capolavori: nei mesi successivi più di una volta avrebbe rischiato la vita per difendere dalle requisizioni gran parte del patrimonio artistico senese.

E così la rischiarono anche molti dei funzionari della soprintendenza fiorentina e lo stesso Poggi, che con sangue freddo, indipendenza e autorità sul finire del 1943 intrecciò audaci e trasversali trame diplomatiche, non più solo per proteggere, ma soprattutto per difendere il patrimonio cittadino.

Lo sbarco degli Americani, le mutate alleanze, l’invasione tedesca e la coesistenza di governi e poteri paralleli avrebbero infatti alterato completamente la politica ‘centralizzata’ e celebrativa di protezione al patrimonio: nella tragicità ed emergenza del momento, soprintendenti, ispettori, restauratori o semplici custodi di rifugi dimostrarono non solo efficienza e sincera dedizione, ma anche e soprattutto un grande coraggio, spirito critico e generosa umanità.