Livorno 1944-1945

Il 23 luglio 1944, a quattro giorni dalla liberazione di Livorno, il neosindaco Furio Diaz chiese l’assegnazione di una pattuglia di carabinieri da destinare al municipio, «allo scopo di prevenire disordini e tumulti» che già si stavano manifestando: numerosi cittadini si presentavano infatti all’ufficio annonario per ottenere il rilascio delle carte necessarie al rientro nel comune, «non volendosi adattare al noto divieto stabilito d’accordo col Governo Militare Alleato»[1].

La questione delle migliaia di sfollati che premevano per rientrare in città – nonostante la detestata “zona nera” fosse ancora in vigore – fu uno dei banchi di prova più impegnativi per la gestione dell’ordine pubblico. Dove collocare chi rivendicava una casa? Lo spazio abitativo era ridotto a causa delle ingenti distruzioni belliche e gli alleati stavano requisendo gli edifici già occupati dai tedeschi. Stabili «di alcune diecine di appartamenti» vennero confiscati per alloggiarvi pochi ufficiali o pochi militari di truppa. «Intere numerose famiglie» furono «invitate ad uscire entro poche ore e senza possibilità di una diversa sistemazione»[2]. A metà settembre del 1944 i carabinieri lamentarono come la popolazione fosse stata costretta:

[…] ad abbandonare improvvisamente le proprie case gelosamente custodite persino durante il periodo dei bombardamenti. Ciò senza contare che le requisizioni degli appartamenti (mobili compresi) avvengono senza alcuna garanzia per i proprietari, anzi con modalità tali da far considerare perduto quanto requisito[3].

Non a caso, negli stessi giorni, alcuni militanti del Pci incentrarono la loro propaganda antiamericana sull’argomento che il governo militare alleato continuava ad affamare i cittadini e a derubarli delle loro proprietà, come avevano fatto gli odiati tedeschi[4].

In alcuni casi, per suscitare l’interessamento delle autorità, i cittadini ricorsero al linguaggio tipico del patriottismo e della carità cristiana. Uno di essi scrisse al Cln a nome di «varie famiglie» che si erano trovate senza pane e che pregavano «di far sentire l’accorato loro lamento con la preghiera la più calda che non si rinnovino tali disordini per l’onore di una città che è anche capoluogo di Provincia». Disse di essere «animato da sentimenti d’Italianità, amante del vero ordine, conscio che in questi momenti tutti dobbiamo prodigarci a pro dell’umanità letteralmente martoriata»; forte di questi sentimenti aveva fatto proprio «l’appassionato ricorso di vari cittadini, i quali, presentatisi a vari forni, hanno avuto la sorpresa di vedersi negato il pane quotidiano, perché sprovvisti della nuova tessera» per via della disorganizzazione degli uffici competenti[5].

Ottobre 1944. Sbarco della fanteria USA al porto di Livorno ((Collezione fotografica Sandonnini, Archivio Istoreco Livorno)

In virtù del rilievo militare del capoluogo – prescelto come “Decimo porto” dell’esercito statunitense – nonché per la situazione disastrata della zona, i comandi alleati stabilirono poi che «nessuno sarebbe potuto rientrare nel Comune di Livorno per risiedervi senza la preventiva autorizzazione del Public Safety Officer dell’A.M.G.» e che i contravventori sarebbero andati incontro all’arresto e all’espulsione[6]. Gli alloggi e i viveri furono riservati a chi lavorava per le Forze Armate angloamericane. Gli uomini fra i 16 ed i 60 anni, che non avessero voluto o potuto farlo, che avessero lasciato il posto senza il permesso dell’Amg, o che non si fossero comportati adeguatamente durante lo svolgimento delle proprie mansioni, sarebbero stati considerati «non necessari alla vita attuale di Livorno» e avrebbero potuto incorrere nell’allontanamento forzato dalla città, assieme alle loro famiglie[7]. «Desiderosi di non abbandonare la loro Livorno», alcuni livornesi cercarono un rifugio presso amici o «persone buone» nei dintorni. Così scrivevano:

Facilmente si comprende che la loro sistemazione fu fatta come lo permetteva il momento, (se pensa che in una stanza vivono 8/10 persone) quindi è facile arguire quale sia il desiderio di poter rientrare al più presto nelle loro case, desiderio che viene annullato con l’ordinanza suddetta, perché questi poveri-sfollati [sic] dovranno vedere le loro case occupate da altri e loro restare ancora a mendicare un po’ di alloggio.

Troviamo giusto che gli operai abbino [sic] una sistemazione, ma domandiamo se non fosse il caso prima di far rientrare nelle proprie case questa gente, eseguire poi un censimento molto accurato e nelle case che si verificasse di avere un numero di vani superiore al necessario obbligare a prendere persone in casa.

In questa maniera ci sembra che si potrebbe ugualmente raggiungere lo scopo prefisso dall’Onle Comando Alleato e nello stesso tempo si verrebbe a contentare tante persone lasciando di rientrare nelle proprie case in modo che potessero tutelare i propri interessi evitando di essere maggiormente saccheggiati[8].

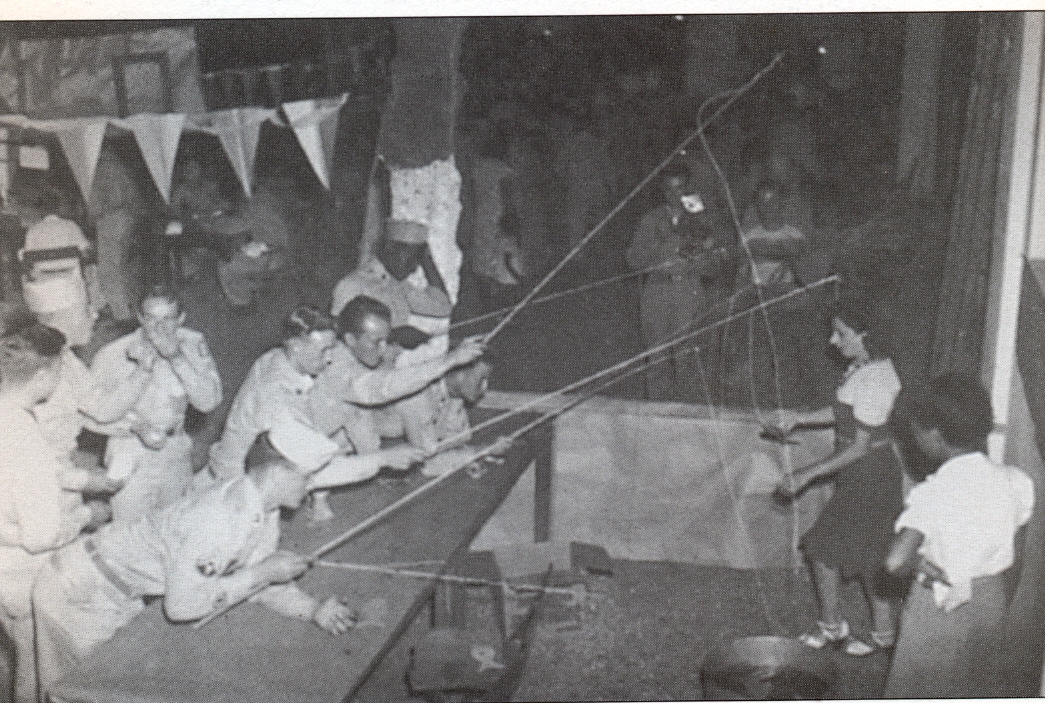

Soldati americani al luna park in piazza Grande (Collezione fotografica Sandonnini, Archivio Istoreco Livorno)

Per chi riuscì a rimanere o a tornare in città le condizioni di vita furono compromesse anche dall’arbitrarietà dei provvedimenti dell’amministrazione militare. L’Amg, come ogni forma di governo d’occupazione, detenne la facoltà di imporre misure eccezionali e restrittive dei diritti individuali. Alcune preesistenti limitazioni alla libertà personale furono semplicemente mantenute. Ad esempio il coprifuoco fu mantenuto dalle 21.00 alle 5.00, ridotto di un’ora e mezza (22.30-5.00) a partire dal 21 marzo 1945 in tutti i comuni della provincia, eccettuati il capoluogo e Piombino, dove fu conservato l’orario esteso[9]. Pochi mesi dopo, «vista la disponibilità limitata di energia elettrica», fu deciso che chi avesse utilizzato la corrente nella propria abitazione o nel proprio esercizio commerciale senza l’autorizzazione sarebbe incorso nella punizione «a termine di legge»[10].

L’insofferenza popolare si tradusse, come in altri contesti, in manifestazioni a guida e prevalente composizione femminile. [11]Il 20 agosto 1945 il capitano della Public Security, Stanley Beatty, riferì di una «composta e ordinata dimostrazione di donne livornesi sotto la sede dell’A.M.G. (circa 100) nella quale una commissione di sei donne si presentò […] richiedendo che fossero liberate le case occupate dai militari e gli altri locali» dove erano «accantonati i prigionieri tedeschi, allo scopo di far posto a molte famiglie tuttora senza casa, nonché alla assunzione di operai italiani disoccupati in sostituzione di prigionieri tedeschi nei vari lavori, e, raccomandando una maggior distribuzione di generi tesserati e specie dell’olio»[12]. Il compito femminile di accudire la famiglia e la comunità – quel maternage di massa che aveva costituito uno dei tratti fondamentali della “resistenza civile” sotto il regime saloino – si esprimeva qui in una forma organizzata, espressione dell’attivismo politico delle donne maturato durante la guerra. Emblematico dell’intraprendenza acquisita si dimostra un episodio del marzo ’45, riferito in una corrispondenza censurata.

Oggi è successo un casetto [sic]: sono passate una cinquantina di donne cantando “Bandiera Rossa” e un soldato gli ha fatto una pernacchia. Allora gli hanno dato due schiaffi e gli hanno sputato in faccia. I soldati che erano lì presenti hanno detto che domani picchieranno i comunisti[13].

Imboccatura del porto di Livorno bloccata dagli affondamenti tedeschi (Collezione fotografica Sandonnini, Archivio Istoreco Livorno)

All’inizio del successivo ottobre il Comando Generale dei carabinieri intervenne presso il governo paventando agitazioni popolari «a causa della rilevante quantità di prigionieri militari tedeschi» ancora impiegata dagli angloamericani per i lavori del porto». Il timore di manifestazioni operaie, o meglio di manifestazioni di operai disoccupati, deve essere inserito nel quadro della più ampia ridefinizione delle relazioni tra datori di lavoro e maestranze a partire dagli scioperi dell’inverno 1943-44, che segnarono lo sviluppo di una matura conflittualità politica e si inserirono a pieno titolo in quella resistenza senz’armi che fu parte essenziale della lotta di liberazione. I capi dei partiti ciellenistici, in linea con le pratiche di concertazione, si impegnarono nel tenere a bada la cittadinanza, mentre il prefetto di Livorno sollecitò ripetutamente l’Amg, chiedendo l’allontanamento dei prigionieri. Nonostante le «promesse», infatti, nulla veniva fatto in tal senso[14].

Nuovi scioperi furono scongiurati, secondo l’Amg, grazie all’abilità dei propri comandi ed al buon senso degli amministratori locali, che seppero fare i propri interessi sottomettendosi sostanzialmente alle direttive militari[15]. Non va però omesso un elemento rilevante: le autorità alleate avevano fatto sapere che, qualora vi fossero stati scioperi, tutti gli italiani da loro impiegati sarebbero stati «licenziati senz’altro e sostituiti con prigionieri germanici»[16]. Probabilmente, più che la risolutezza angloamericana, furono tali minacce a placare gli animi. Il prefetto, dal canto suo, ricondusse il mantenimento della calma all’impegno suo e del presidente del Consiglio[17].

La poliarchia degli organismi del governo alleato aprì inoltre ampi spazi di arbitrarietà d’azione; allo stesso tempo, i poteri locali si relazionarono con i comandi militari assai diversamente a seconda del proprio retroterra ideologico e sociale. La giunta comunale, costituita quasi interamente da professionisti ed imprenditori, si dimostrò moderata e per lo più collaborativa con le gerarchie angloamericane, di simile estrazione borghese e formazione culturale. La solidarietà di classe parve in molti casi prevalere sulla discriminante nazionale. Alla base di questa collaborazione sembrano emergere relazioni effettivamente incentrate sulla stima reciproca, sulla condivisione delle istanze geopolitiche nate dall’alleanza, sulla volontà di muoversi verso la realizzazione di una compiuta democrazia: altro discorso, poi, è se sotto questa etichetta generica si nascondevano diversi – e spesso inconciliabili – modi di intendere la stessa ricostruzione democratica. Prefettura e questura, che rappresentarono gli ambienti di più diretta continuità dello Stato, si rivelarono i soggetti più restii ad una pacifica subordinazione alle direttive “straniere”. Il Cln, a dirigenza comunista, espresse invece un atteggiamento più variegato: pur assumendo un ruolo di mediazione tra le richieste della cittadinanza e le direttive dell’Amg, impegnandosi via via a placare il malcontento popolare, intervenne sugli orientamenti alleati tramite strategie di condizionamento nella scelta del personale[18].

Sullo sfondo dei rapporti istituzionali, dunque, in opposizione all’immagine olografica di una “Repubblica nata dalla Resistenza” con l’amichevole supporto degli Alleati, emerge una zona grigia di collisioni, di rivendicazioni di autonomia, di reciproche appropriazioni di meriti, di insofferenza alla subalternità. La transizione alla democrazia individua così, nelle sue complesse dinamiche sociali e politiche, una storia di oscillazioni tra passato e futuro, tra pianificazione dall’alto e particolarismi dal basso, tra forza della tradizione e progresso, tra mito dell’internazionalismo e retaggio – ancora vivo ed incisivo – del nazionalpatriottismo.