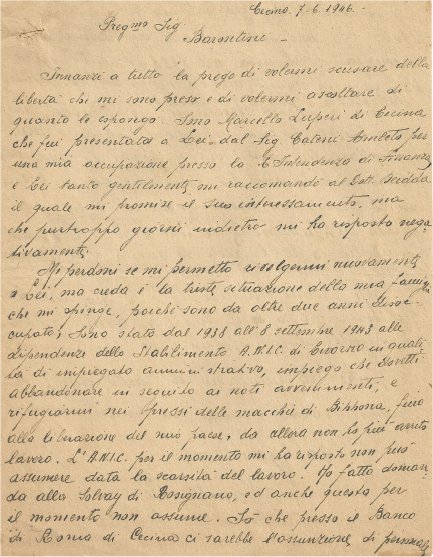

Gualtiero Vittori: un militante della base comunista

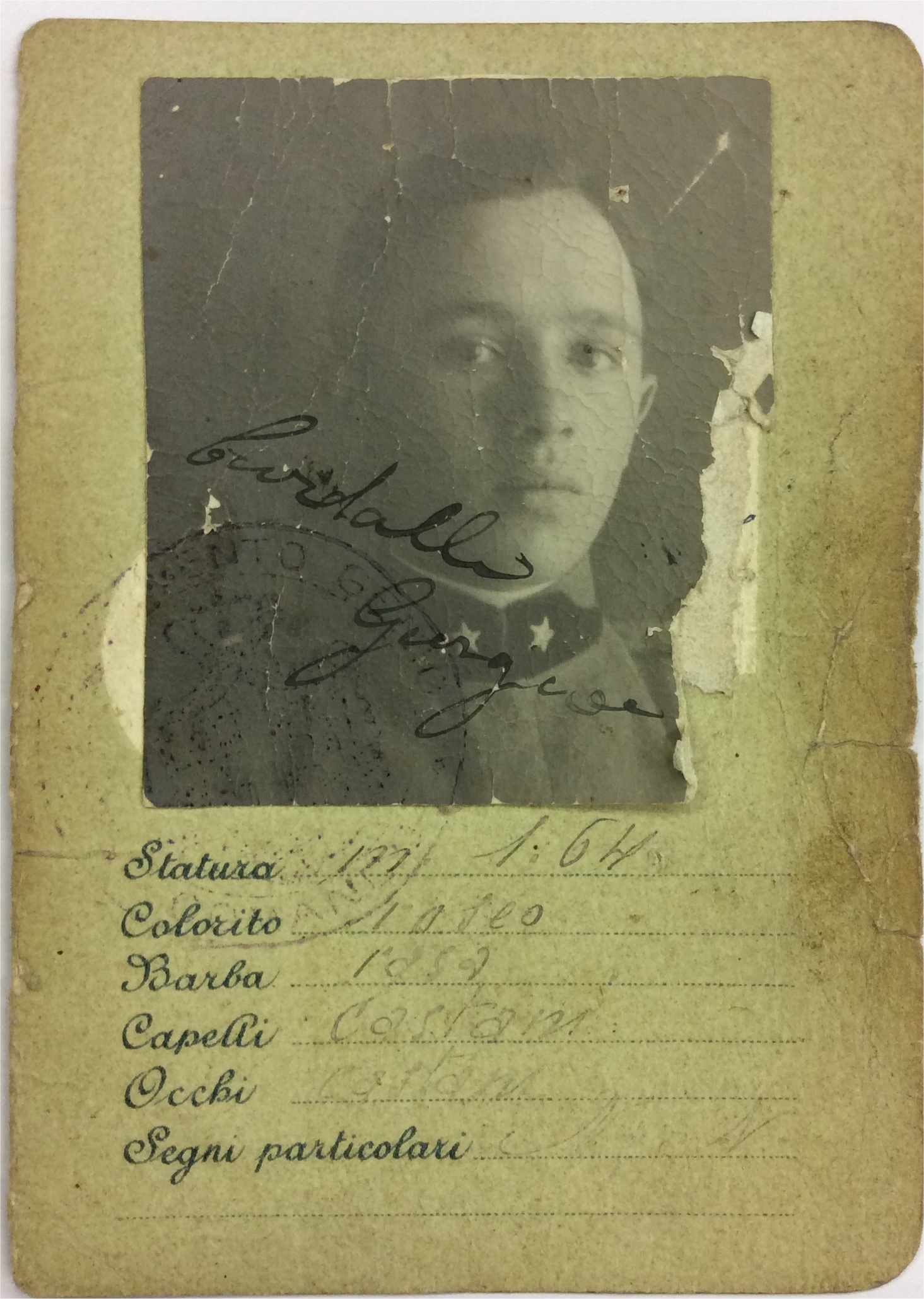

Gualtiero Vittori nasce a Livorno da una famiglia di piccoli commercianti nel 1926.[1] Il fascismo è da poco tempo al potere ma l’educazione che riceve dal padre, antifascista, e dagli stessi nonni, lo conducono sin da ragazzino a immedesimarsi con gli oppositori al regime. Del resto l’ambiente di bottega, un bar vicino ad alcune zone operaie della città, come quella del Cantiere e quella del porto, fanno sì che i suoi contatti siano sempre contrassegnati dalla cifra indiscussa dei “sovversivi”, anarchici, socialisti, comunisti e ancora qualche repubblicano. Una indiscussa congerie politica che connotava la città labronica già da diversi decenni e dove i comunisti, gli ultimi arrivati, si faranno strada a poco a poco soprattutto grazie ad alcune figure carismatiche che li rappresentano, come Ilio Barontini, Vasco Iacoponi, ma anche Emilio Valesini, Otello Frangioni, Garibaldo Benifei e decine di altri che nella sua memoria, conservata all’Istoreco, Gualtiero ricorda con affetto e sollecitudine.

La stesura della memoria di Vittori si colloca nel periodo successivo alla Bolognina quando il Partito comunista si è trasformato in altro da sé e per questo vecchio militante che si autodefinisce “un soldato” di quell’ideale, probabilmente molte cose cominciano a scricchiolare. Ma non possiamo addentrarci in ipotesi poiché il testo non ne fa cenno, è la malizia del lettore che intravede questa lettura come possibile.

La memoria fu portata all’Istoreco dal nipote, Vittorio Vittori, già molti anni or sono e purtroppo non c’è stata fino a questo momento possibilità di valorizzarla. In occasione del centenario del Pci, mi è parso opportuno tirarla fuori dal cassetto e non potendo ancora stamparla in qualche modo, perlomeno proporne qualche considerazione sul sito Toscananovecento.it. Il testo è diviso in tre parti, la prima comincia subito dopo la liberazione di Livorno quando Vittori viene assunto nella base degli americani come facchino, autista e per altri lavoretti, e si conclude verso la fine degli anni Cinquanta, periodo durissimo per la sua famiglia presa di mira dalla polizia di Scelba che gli stava sempre addosso in modo vessatorio. La famiglia che era già stata segnata dalla morte del padre durante la guerra, poi sarà colpita anche dalla invalidità del fratello che per fortuna verrà in seguito assunto in Comune come invalido e quella assunzione permise una schiarita nella loro condizione generale.

La seconda parte va a ritroso e come scrive Gualtiero, “è un diario alla rovescia”.[2] Sicuramente è la parte più interessante perché è quella dove si dispiegano meglio le ragioni del suo “essere comunista”. Comincia con il coinvolgimento nella pedagogia del padre che, quando, bambino, lo porta al cimitero a visitare i defunti della famiglia, non dimentica mai di portarlo davanti alla tomba di Russardo Capocchi, grande figura del socialismo e del sindacalismo livornese[3]. Abitudine questa così tanto acquisita che ancora in tarda età, Gualtiero si ritrova a compiere lo stesso rito.

Ma influiscono molto nella sua preparazione e nelle sue inclinazioni anche alcuni suoi compagni di giochi e quelli un po’ più adulti del fratello, come Alfio Pensabene, lavoratore del porto, arrestato dai repubblichini e morto poi a Mauthausen.[4]

Aver assistito più di una volta per la ricorrenza del 1 maggio alle aggressioni gratuite, allorquando qualche avventore si presentava al bar con una cravatta che aveva qualcosa di rosso e il fascistello di turno andava a tagliargliela, sicuro di rimanere impunito, Gualtiero era rimasto disgustato per quelle esibizioni di tracotanza. Umiliazioni fini a sé stesse, ma umiliazioni ingiustificate e prevaricatrici che rimasero impresse in un adolescente abituato a veder suo padre ritingere i muri del suo locale ogni qualvolta vi comparivano scritte tipo: W il fascio, W il Duce.

Emergono anche altri nomi di importanti oppositori scomparsi nella smemoratezza della storia come Dino Rebuzzi, frequentatore del suo bar, antifascista di tempra, combattente nelle Brigate Garibaldi in Spagna, ferito e successivamente condannato al confino a Ventotene. Il padre avvertito da un questurino si recò con la moglie, il figlio ed un amico, alla stazione dove avrebbe transitato e riuscì a porgergli: “dopo aver chiesto il permesso ai carabinieri di scorta, una bottiglia di ponci e assieme al Manzani altri piccoli aiuti vedi pure oggetti di vestiario.”[5] Ed insieme a lui decine di altri, sconosciuti ai più e raramente passati anche attraverso il filtro della storia ufficiale.

Il nostro autore è un militante di base si potrebbe dire, di quelli che sicuramente non hanno neppure mai aspirato a salire nella gerarchia interna, sicuramente un militante appassionato e fedele. Uno tra le tante migliaia e migliaia di iscritti a quel partito, partito che riuscì a stringere a sé, e non solo con la speranza, che sicuramente c’era, di un mondo migliore e più giusto, ma anche con l’esempio dei propri dirigenti. Alla componente popolare della sua base i responsabili della federazione, quelli a capo di settori importanti della vita amministrativa, economica e politica, si presentavano in quegli anni, a quegli uomini e a quelle donne del popolo, come: “compagni di strada”, portatori di una moralità anche rigida ma irreprensibile e di una coerenza di comportamento indiscutibile. La memoria dà conto di diverse testimonianze in questo senso. La più cocente e la più intensa è sicuramente quella legata a Dosolino Bendinelli, comunista e perseguitato politico. Si reca al bar da Gualtiero che rievoca: “chiede di Dino Frangioni, le dico che non si è ancora visto, mi consegna del denaro pregandomi di darlo a Dino per pagare la tessera dell’ANPPIA[6] dovendole riferire che era pari, prese la sua consumazione, mi salutò e non lo rividi più perché all’indomani si sparò una rivolverata (sic!). Gualtiero scrive ancora: “Può anche sembrare banale questo appunto, ma… pensateci un momentino su come erano fatte certe persone”[7].

E non è il solo episodio che vada in questa direzione. Quello che aveva sempre colpito la sensibilità di Gualtiero era sicuramente non tanto la profondità politica delle analisi, o la ricchezza culturale dei dirigenti, l’aveva impressionato soprattutto la loro onestà, la loro coerenza di uomini prima ancora che di dirigenti. Il milieu sociale nel quale era cresciuto si prestava ad una emancipazione politica contrassegnata da queste cifre. Nato in una famiglia composta da un nonno di fede repubblicana e da un padre socialista che aderì al Pci sin dalla scissione del 1921, si trovò collocato naturalmente dentro una tradizione laica e sovversiva, considerate anche le peculiarità politiche della storia della città[8]. Oltre alla passione politica il padre trasmise ai due figli, Gualtiero e Pietro, la passione per la lirica, anche questa passione assai radicata nella città di Mascagni. Uno dei bar da loro gestiti si chiamava, non a caso, Il lirico. Pietro, il fratello più grande e più riflessivo fu indirizzato allo studio della musica e del violino mentre Gualtiero più insofferente alla disciplina fu indirizzato alla scherma. Due passioni queste: la lirica e la scherma tipicamente labroniche.

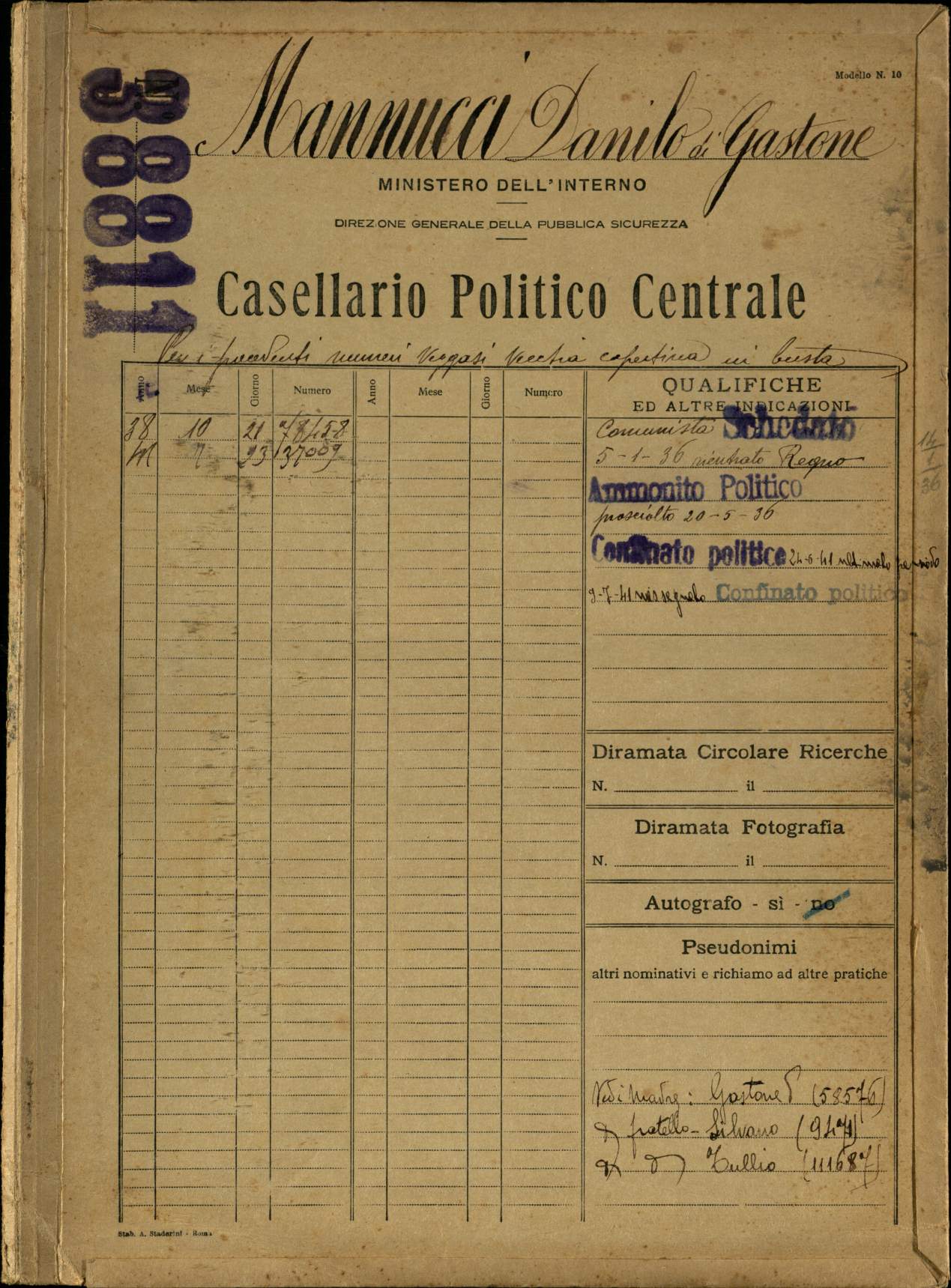

I diversi esercizi commerciali (Bar del Teatro, Bar Vittori, Bar Moderno) che la famiglia gestì nel tempo, furono tutti collocati nelle zone del centro. Luogo deputato delle manifestazioni di protesta dove spesso, soprattutto nel dopoguerra, Gualtiero venne coinvolto. Il bar era ed è un luogo di ritrovo, dove si faceva colazione la mattina prima di andare a lavoro, dove si passava dopo la fine del turno e dove ci si recava per giocare a carte e discutere con gli amici. Assidui frequentatori erano i portuali, gli avventizi del porto, i dirigenti della Compagnia Portuale ma anche gli uomini più esposti durante il ventennio dell’antifascismo locale, come Barontini[9] o Vasco Jacoponi[10] e altri come Sergio Manetti[11], futuro segretario della locale Camera del Lavoro, Garibaldo Benifei[12] antifascista di lungo corso, Danilo Conti segretario della Fiom e tantissimi altri ancora che sono ancora oggi vivi nella memoria democratica della città.

Il giovane Gualtiero li ascoltava ragionare, coglieva le mezze parole che si dicevano a bassa voce a causa delle lunghe orecchie della polizia di regime prima e poi della polizia politica dell’era di Scelba. Durante l’ultimo periodo della guerra, quando con la famiglia per colpa dei bombardamenti che colpirono la città[13], si rifugiarono tutti a Montenero, si mise ad ascoltare radio Londra e a portare di nascosto qualche arma ai rappresentanti del comando tappa del distaccamento Oberdan Chiesa.[14]

Azioni adatte alla sua giovane età (aveva tra i 16 e i 17 anni), sicuramente pericolose ma svolte con piglio guascone, sicuro e sfottente nei confronti delle autorità repubblichine. Con la fine della guerra però non ci fu un vero e proprio ingresso nella libertà democratica. Dopo la caduta del primo governo De Gasperi si entra a tutti gli effetti nel clima duro della guerra fredda. Sia Gualtiero che i suoi sono tenuti d’occhio. Troppi comunisti frequentano il loro bar ed allora a parte i continui cambiamenti di lavoro per tirare a campare, quando Gualtiero entra in pianta stabile nella gestione dell’esercizio commerciale, spesso si trova costretto a rispondere a vere e proprie vessazioni da parte delle forze dell’ordine, fino all’episodio più grave quando trascorrerà in prigione diversi giorni in carcere. Durante la lotta del Cantiere, nei primi anni Cinquanta, si vede sequestrare un radiogrammofono con l’accusa che si trattava di una radiotrasmittente e alla punizione di 20 giorni di chiusura![15] Scrive amareggiato:

Eravamo rientrati in quella sorveglianza asfissiante che non ci dava modo di lavorare con sufficiente tranquillità, quando le guardie non entravano si mettevano di faccia a osservare. Arrivammo così alla famosa legge truffa…la sera dopo una comitiva di compagni dopo essere stati a festeggiare passò sotto i portici di Via Grande dall’altra parte della strada rispetto a dove era il Bar. Era circa la mezzanotte e cantavano tutti assieme “Malafemmina” – neanche un motivo politico – entrano in bottega le guardie e, ti pareva, mi intimano di farli smettere. Faccio presente che non sono nel mio negozio e tantomeno vicino e che non stava a me intervenire per farli tacere. Bene: invito a presentarsi al Commissariato di Forte San Pietro all’indomani mattina e là ci fu comunicato la chiusura immediata a tempo indeterminato…[16]

Nel 1955, alla televisione danno la famosa trasmissione: Lascia o raddoppia? che si poteva vedere anche nella sala Tv nel bar dei Vittori che furono tra i primi esercizi ad avere l’apparecchio. Avevano collocato un’insegna luminosa per segnalarlo e avevano svolto le pratiche obbligate al Comune e si ritenevano a posto. Ma “una mattina arriva un poliziotto che mi conosceva bene e malgrado questo quando all’una di notte chiudevo il bar per andare a casa mi chiedeva i documenti”[17]. Poiché il poliziotto aveva un’ordinanza del Commissariato che intimava di togliere immediatamente l’insegna, il nostro autore perde il controllo e spacca alcuni mobili dell’arredo del bar, per l’esasperazione alla quale era arrivato. Si giunge in questo clima al 1958 quando in città viene organizzata una manifestazione per la Pace in Libano. Gualtiero aveva un appuntamento ma non riesce ad arrivare sul luogo a causa della presenza della celere. Prova e rientrare al bar ma “niente sull’angolo arriva un’altra mandata di poliziotti, scendono dal camion e cominciano a spintonare tutti coloro che si trovavano là, io mi fermo ma arrivano anche a me, spintoni, io non ci stò (sic!) e reagisco e giù manganellate io non sto neanche a queste, mi rompono gli occhiali da sole sul viso con taglio al sopracciglio, smanaccio un po’; poi uno di essi disse: ‘portatelo via!’, mi presero per le braccia, mi liberai dicendo: ‘Ci vengo da me’, mi caricarono sul camion (c’erano altri) e da lì in questura”[18]. Da lì ai Domenicani, all’epoca il carcere di Livorno. Dopo alcuni cambi di cella lo mettono con altri due, dei quali uno giovanissimo che verrà presto rilasciato, ed un altro, Mario Corucci. Alcuni giorni dopo arriva un pacco da Piombino e poi da Eddo Paolini[19] della Federazione di Livorno e dai portuali arrivano anche dei soldi. In sostanza si era attivato un “Soccorso rosso” che era riuscito a realizzare 5.000 £, una cifra non indifferente per l’epoca.[20] Il nostro autore commenta:

“le cifre non contano è importante sapere che qualcuno ti ricorda”[21].

Ma la solidarietà si espresse anche con la maggiore frequentazione più assidua del bar da parte dei clienti abituali. Interessante ricordare che dalla biblioteca del carcere si fa portare due libri già letti, I Miserabili di Victor Hugo e Martin Eden di London, due classici della biblioteca del buon comunista a partire dagli anni Trenta e Quaranta e come evidenzia questa memoria ancora centrali alla fine degli anni Cinquanta.

Ogni volta che lui, come altri, si trovano al cospetto del potere poliziesco, si rivolgono alla deputata eletta nella circoscrizione di Livorno, sorella del primo sindaco della città: Laura Diaz[22]. É una figura fondamentale che sta accanto a lui e a tutti quelli che si trovano nelle stesse situazioni. Con lei si sentono a casa. Alla fine al processo tutti gli imputati vengono condannati a 8 mesi, oltre al mese già trascorso agli arresti ma poiché anche un poliziotto testimonia a loro favore, la pena fu sospesa per cinque anni e il nostro venne scarcerato. Soltanto il suo compagno di cella, Corucci e una donna Giuseppina Santini,[23] rimasero in galera perché recidivi.

Subito dopo la liberazione gli viene notificata dalla Questura la diffida della durata di due anni e poiché capitava che la sera alla chiusura ci fossero discussioni con qualche cliente che aveva alzato il gomito e che Gualtiero non era proprio il tipo da contenersi, per non peggiorare la sua situazione, decide con la moglie e la madre, di vendere il bar. Comprano un negozio di alimentari e si procura una giardinetta per le consegne ma poi scopre che la diffida gli rende impossibile guidare l’auto e così se ne deve disfare. Intanto siamo arrivati al 1960 e ci sono i famosi fatti dei parà[24]. Prima la città è invasa dai militari e poi dalla polizia. Il nostro viene fermato e portato di nuovo in Questura. Il testo prosegue con i ricordi delle prepotenze subite e del calore della solidarietà ricevuta.

Al termine, a giudicare dalla narrazione, si può pensare ad un vero e proprio pezzo aggiunto, nella cosiddetta III Parte, Vittori racconta episodi scollegati ma ai quali evidentemente teneva molto: la morte di Ilio Barontini, il XX° Congresso del Pcus e alcuni ricordi privati di serate passate con Sergio Manetti, con Fantolini e Paolini a cantare e a suonare la chitarra. L’immagine più forte e più bella di questa parte è quella riservata al funerale di Barontini e di Frangioni e Leonardi morti nello stesso incidente stradale, quando Vittori scrive:

La notizia della morte di Barontini, Frangioni e Leonardi ci giunse nel Bar (all’epoca in Piazza Mazzini), dapprima non chiara, si parlava di feriti, poi la verità dilagò come un’esplosione, non si parlava d’altro e posso dire che la totalità dei livornesi ne fù (sic) coinvolta compreso gli avversari politici. In migliaia ci recammo ad incontrare le salme, pioveva, era sera, e questa moltitudine si ritrovò a Stagno per darle il primo saluto, poi i funerali a Porta S. Marco.[25]

Credo che l’espressione “la verità dilagò come un’esplosione” sia la dimostrazione più forte della adesione a quel lutto e a quella storia che il nostro ci abbia lasciato.

Livorno, 12 maggio 2021

[1] Purtroppo in mancanza di familiari viventi non possiamo indicare la data della scomparsa.

[2] Gualtiero Vittori, Memorie, testo dattiloscritto e non datato, p. 22, conservato presso l’archivio Istoreco.

[3] C. Sonetti, Una morte irriverente. La Società di Cremazione e l’anticlericalismo a Livorno, Il Mulino, Bologna, 2007, pp. 160-163, il cui funerale fu una vera e propria manifestazione di antifascismo insieme a quella di Mario Camici. Cfr. a questo proposito anche Massimo Sanacore, Il percorso interrotto. Il pluralismo etnico, religioso e politico nel sistema industriale livornese. La storia e le immagini (1865-1940), Annuario Sibel, Livorno, Sibel, 2003. La notizia comparve anche su «l’Unità» del 22 aprile 1933.

[4] G. Vittori, Memorie, cit., pag. 11. Può darsi che il nome fosse Angelo e non Alfio perché con quel cognome si trova inserito nel sito, ademol-org/progetto-ocr/deportati-mauthausen. Cfr, Vincenzo Pappalettera, Tu passerai per il camino, Mursia, Milano, 1965.

[5] Ibidem, p. 13.

[6] Associazione nazionale perseguitati politici.

[7] Ibidem, p. 9.

[8] Cfr. gli ormai classici: Nicola Badaloni, Democratici socialisti e livornesi nell’Ottocento, La Nuova Fortezza, Livorno, 1987, Movimento operaio e lotta politica a Livorno 1900-1926, Editori Riuniti, Roma, 1977 e di Franca Pieroni Bortolotti, Socialismo e questione femminile 1892-1922, Mazzotta, Milano, 1974 e Nota sul primo antifascismo livornese, Olschki, Firenze, 1971.

[9] Cfr. Era Barontini, Vittorio Marchi, Dario. Ilio Barontini, Editrice Nuova Fortezza, Livorno, 1988, Fabio Baldassari, Ilio Barontini. Fuoriuscito, internazionalista e partigiano, Robin, Roma, 2013, e Mario Tredici, Gli altri e Ilio Barontini. Comunisti in Unione Sovietica, Ets, Pisa, 2017.

[10] Natale Vasco Jacoponi (1901-1963), eletto deputato nella I-II-III legislatura. Console dei Portuali nel secondo dopoguerra; storia.camera.it/archivio storico e wikipedia.it.

[11] Cfr. scheda su: consiglio.regione.toscana.it/consiglieri, e «Il Tirreno» del 27 gennaio 1999.

[12] Cfr. Garibaldo Benifei, Per la libertà: trent’anni di memoria fra antifascismo, Resistenza, cooperazione (1920-1950), Debatte, Livorno, 1996, Margherita Paoletti, Garibaldo Benifei. 100 anni di un antifascista tra Resistenza e bella politica, Comune di Livorno, 2012, anppia.it/antifacsiti/benifei-garibaldo.

[13] Laura Fedi, Bombardamenti a Livorno, in Aa.Vv. 28.05.1943. “Era di maggio.” Notte e giorno le sirene annunciavano i bombardamenti, Comune di Livorno, Livorno, 2013. Scrive Vittori a pagina 16: erano da poco passate le undici e si alza il lugubre ululato delle sirene, gli operai del Cantiere lasciano il posto di lavoro e si precipitano fuori dello stabilimento, io inforco la bicicletta e corro come un dannato verso la bottega, sul ponte nuovo tra gli schianti della contraerea cominciano a piovere le prime bombe, mi fermo in un portone ed un pescatore napoletano puntando una mano verso il cielo mi grida: eccoli accà, seguo l’indicazione e vedo questi apparecchi che sembrano giocattoli tanto era la loro distanza, al tempo stesso un aereo italiano vola a bassissima quota e si dirige forse verso il vicino aeroporto di Pisa, una torpediniera in bacino spara con le mitragliere accennando un inutile (data la distanza) fuoco di sbarramento; le bombe cadono a grappoli… ricordo in Piazza Roma un cavallo sventrato: la fila delle persone che abbandonavano la città era enorme..

[14] Bruno Bernini, Livorno dall’antifascismo alla Resistenza: il 10. Distaccamento partigiano e la liberazione della città, Comune di Livorno, 2001.

[15] G. Vittori, Memorie, cit., p.2.

[16] Ivi p.4.

[17] Ivi. p. 5.

[18] Ivi.

[19] Eddo Paolini è stato un importante quadro del Partito comunista, autore anche di un volume, E fu subito festa, Tipografia Benvenuti & Cavaciocchi, Livorno,1984.

[20] Ibidem, p. 6.

[21] Ivi.

[22] Cfr. Tiziana Noce, La città degli uomini: donne e pratica della politica a Livorno fra guerra e ricostruzione, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004 e storia.camera.it/archivio storico e wikipedia.it.

[23] Purtroppo non possiamo scrivere nulla di questi due personaggi.

[24] Cesare Bermani, Il nemico interno. Guerra civile e lotta di classe in Italia (1943-1976), Odradek, Roma, 1999.

[25] G. Vittori, Memorie, cit., p.22.