Parlare di Norma, settant’anni dopo

Può stupire che siano occorsi settant’anni prima del tentativo di ricostruire compiutamente un episodio eclatante, come l’ uccisione di una donna medaglia d’oro al valor militare della Resistenza, il 23 giugno 1944 a Massa Marittima, alla vigilia della Liberazione. Ma non più di tanto, in ragione di un contesto complicato da capire e narrare, e di una lotta resistenziale tra le più aspre del territorio.

Era una giovane donna di ventitre anni Norma Parenti, nata a Monterotondo Marittimo, presso Massa Marittima. Fu “prelevata” dalla trattoria di famiglia insieme alla madre, trascinata via, lei sola trattenuta e barbaramente uccisa. L’arresto fu opera di soldati tedeschi, le sevizie e l’uccisione videro con certezza la partecipazione di fascisti. Le ragioni dell’arresto e della condanna a morte: l’aiuto offerto alle bande partigiane, l’audacia, percepita come sfrontata provocazione dalle autorità della Repubblica Sociale.

Ma non è stata scritta una biografia di Norma, né quando si cominciarono a scrivere storie di Resistenza, meno che mai quando le ondate revisioniste tesero a ribaltare stereotipi, sminuirla o reinterpretarla. Il primo e a lungo unico testo pubblico in memoria di Norma è un opuscolo dell’UDI, in cui è “giovane sposa e madre”, “avviata al suo doloroso calvario”. La richiesta della medaglia d’oro al valor militare indirizzata al Ministro della guerra il 12 gennaio 1945 dalla “Commissione dell’UDI per la Guerra” e le carte allegate danno conto di un impegno forte dell’UDI, del Partito Comunista massetano e del Comune fino a quella data. C’è tra i documenti una scarna relazione del comandante della banda Camicia rossa, Mario Chirici; null’altro finora è emerso dalle carte del Comitato di Liberazione Nazionale.

Di Norma in un intenso, breve richiamo parla Wanda Parracciani, staffetta sull’Amiata, fra le fondatrici dell’UDI, alla Conferenza organizzativa del PCI a Grosseto nell’agosto del 1944. Quella di Wanda è una relazione tutta politica sul ruolo delle donne nella ricostruzione; della loro Resistenza parla per legittimarne il ruolo in tempo di pace, perché, sostiene, “la donna non intende fermarsi a quello che ha fatto in circostanze eccezionali”. Norma è definita martire, eroina e “compagna”. In realtà è il marito a comparire nei documenti “rappresentante del P.C.I. nella Commissione epurazione” di Massa Marittima.

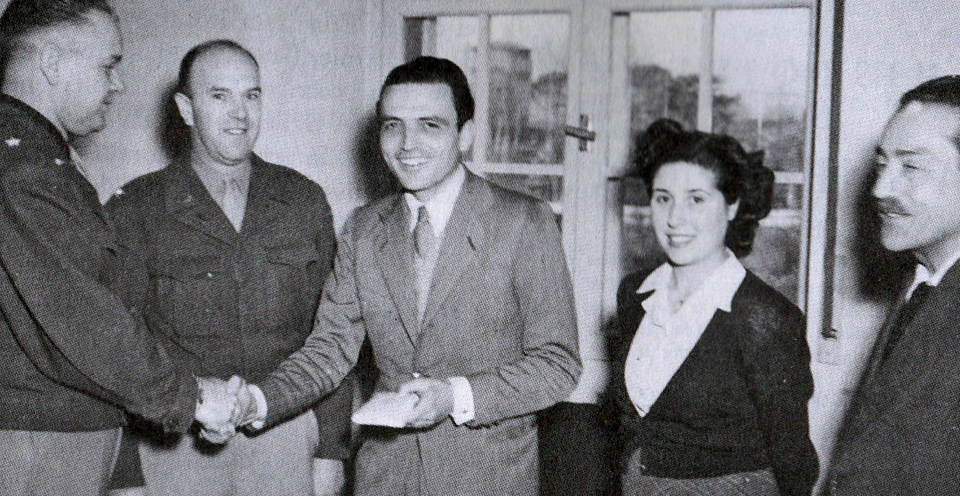

Frammenti della vicenda e qualche tratto della personalità si leggono negli anni Settanta, nel volume Donne e Resistenza in Toscana e nello studio di Marcella Vignali Clero e Resistenza nella Provincia di Grosseto. Si devono attendere i Duemila per trovare nella letteratura locale dati, testimonianze, ma non un organico studio. È così che si arriva a un risveglio di interesse nei dintorni di un appuntamento imposto dal calendario civile: il settantesimo. Il 2014 è l’anno della pubblicazione di un volume di testimonianze inedite, della produzione di un documentario, di due spettacoli teatrali. Si racconta del fortunoso ritrovamento di una scatola di fotografie di Norma, ora in mostra nel Palazzo del Comune, fonti per gli scritti e le rappresentazioni.

Un progetto in attesa di essere realizzato dall’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea e dal Comune di Massa Marittima – Norma e le altre – pone domande su questa e altre figure femminili, per scavare nel tessuto della cultura civile e politica locale. Qui la tradizione mazziniana si era radicata nell’Ottocento con esiti importanti: un forte partito repubblicano, la nascita precoce del movimento sindacale, una presenza che attraversa un secolo di quella particolarissima cultura operaia, patrimonio dei lavoratori delle miniere. Ma Massa Marittima è anche luogo di lacerazioni forti: allo scontro consumatosi tra fascismo e antifascismo si sommerà già durante la Resistenza e nel dopoguerra il conflitto tra le due anime dell’antifascismo, la repubblicana e la comunista. Le donne danno prova di una maturità politica che le inserisce nella vita dei partiti e nelle istituzioni: consigliere, assessori nel tempo della ricostruzione. Ma anche testimoni dolenti e vittime di lutti – enorme quello della strage di Niccioleta, seguito da un processo che squassò le famiglie del villaggio minerario, ma con echi profondi nella stessa vicinissima Massa Marittima. Furono condannati non gli esecutori del massacro degli 83 minatori e i responsabili tedeschi della strategia del terrore, ma i fascisti, accusati di aver sollecitato e indirizzato i carnefici. Testimonianze raccolte in tempi diversi restituiscono una narrazione toccante, che disegna il clima di quello che doveva essere il tempo del superamento delle devastazioni della guerra totale, mentre più che altrove ne conservava profonde ferite.

È stata scritta la storia della strage della Niccioleta e tuttora si continua a scavare. Della Resistenza, con una certa continuità si è parlato, anche polemicamente, e si è scritto. Su Norma il tempo dei silenzi è stato più lungo delle fasi di memoria. La distanza ha accresciuto la difficoltà di raggiungere un’interpretazione. Rigida e ferma nel suo essersi schierata a fianco delle bande partigiane e contro i fascisti e i loro alleati occupanti, quanto indefinibile rispetto alle categorie delle appartenenze politiche. Cattolica fervente, moglie di un comunista, sempre presente dove c’era da aiutare, nutrire, nascondere, convincere gli indecisi a raggiungere le bande alla macchia, seppellire morti partigiani. Scrisse Marcella Vignali che Norma era attiva nel Circolo Giovanna d’Arco dell’Azione Cattolica, distribuiva volantini con la falce e il martello e dopo la Liberazione “una delle più belle e attendibili testimonianze sulla personalità di Norma” fu offerta al Teatro Mazzini dal Vescovo di Massa Marittima.

La memoria recente di una massetana, bambina all’epoca, trasmette il pensiero della madre: “era un po’ impulsiva, la sua era una scelta dettata da una vitalità estrema, non una scelta politica”. Il suo racconto dei giorni dell’uccisione, del ritrovamento del cadavere e del funerale, raccolti dalla madre e dalle altre tocca i contorni umani: la disobbedienza di Norma al divieto di dare sepoltura al corpo del partigiano Guido Radi evoca l’archetipo femminile della legge del cuore – il sacrificio di Antigone. Tuttavia quella pietas è al confine tra pubblico e privato: la trasgressione all’ordine imposto dal potere nazifascista invia un messaggio che è anche politico a chi assiste al suo gesto.

Così, dall’incerta definizione delle ragioni dell’agire di Norma emerge uno dei nodi più difficili da sciogliere per la Resistenza, sempre, a maggior ragione per la Resistenza femminile: la scelta. Gli scatti che la ritraggono descrivono una ragazza vivace, forse trasgressiva, certo molto bella. La retorica della “sposa e madre” e di una “eroina del secondo Risorgimento” – il linguaggio delle prime celebrazioni – si confonde con un’immagine di modernità che vediamo oggi, ma in tutta evidenza era presente anche allora. Forse è stato così che, passato il momento della compassione e dell’esaltazione del sacrificio necessario per la rinascita politica del paese, non è stato facile per nessuna delle parti assumersi, dandole una appartenenza, la memoria di Norma. C’è poi l’atrocità di quell’uccisione, delle sevizie che il corpo rivelò. La domanda sulla scelta di Norma è insieme domanda sulla scelta di lei come vittima, capro espiatorio, il più adatto a imporre uno sfregio tanto profondo da essere insopportabile a una città che aveva espresso un’opposizione tenacissima al nazifascismo: una ragione in più per spiegare la difficoltà a cimentarsi con una ricostruzione storica puntuale.

Finora, è l’intuito dell’artista – la regista e attrice Irene Paoletti – quello che forse ha saputo meglio restituire il clima cupo di terrore che fu preludio dell’orribile morte di Norma e la rabbiosa e meditata offesa con cui, ormai alla vigilia della rotta, il fascismo volle imprimere un marchio duraturo sulla città. È un caso, non unico, in cui l’arte aiuta la storia.