Aperossa

L’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico con sede a Roma, è stato costituito alla fine degli anni settanta da un gruppo di intellettuali e registi tra cui Cesare Zavattini che è stato anche il primo presidente, ed è divenuto Fondazione con DPR del 13 febbraio 1985.

La Fondazione svolge attività scientifica e politico-culturale nel campo degli audiovisivi e della multimedialità, per favorire la costruzione di una memoria collettiva della vita sociale, delle lotte democratiche e dei loro protagonisti. Tra le sue finalità istituzionali più importanti, vi è la ricerca, la raccolta, la conservazione, la catalogazione e il restauro di documenti cinematografici, videomagnetici, digitali, sonori, grafici e fotografici su ogni tipo di supporto, sia a carattere documentario che di ricostruzione narrativa. Di uguale importanza è l’attività di studio, analisi, diffusione e riuso di tali documenti, affinché essi non rimangano «nelle scaffalature in una indeterminata attesa», come diceva Cesare Zavattini, ma divengano un bene culturale condiviso, stimolo di riflessione e conoscenza. Quindi, la Fondazione promuove ricerche e restauri, cura pubblicazioni specializzate, collabora a festival, organizza convegni, seminari, rassegne, mostre su temi legati alle sue aree di interesse istituzionale; realizza, inoltre, corsi di formazione con particolare attenzione alle figure professionali del documentalista e del film maker e ai temi connessi al settore archivistico. Il linguaggio filmico rappresenta uno straordinario strumento per analizzare, comprendere, rappresentare e comunicare la realtà: perciò la Fondazione sostiene, anche in collaborazione con altre strutture, la produzione di film a base d’archivio, e continua a documentare attraverso l’audiovisivo gli eventi del presente, incrementando così il proprio deposito di memoria. http://www.aamod.it/

La Fondazione svolge attività scientifica e politico-culturale nel campo degli audiovisivi e della multimedialità, per favorire la costruzione di una memoria collettiva della vita sociale, delle lotte democratiche e dei loro protagonisti. Tra le sue finalità istituzionali più importanti, vi è la ricerca, la raccolta, la conservazione, la catalogazione e il restauro di documenti cinematografici, videomagnetici, digitali, sonori, grafici e fotografici su ogni tipo di supporto, sia a carattere documentario che di ricostruzione narrativa. Di uguale importanza è l’attività di studio, analisi, diffusione e riuso di tali documenti, affinché essi non rimangano «nelle scaffalature in una indeterminata attesa», come diceva Cesare Zavattini, ma divengano un bene culturale condiviso, stimolo di riflessione e conoscenza. Quindi, la Fondazione promuove ricerche e restauri, cura pubblicazioni specializzate, collabora a festival, organizza convegni, seminari, rassegne, mostre su temi legati alle sue aree di interesse istituzionale; realizza, inoltre, corsi di formazione con particolare attenzione alle figure professionali del documentalista e del film maker e ai temi connessi al settore archivistico. Il linguaggio filmico rappresenta uno straordinario strumento per analizzare, comprendere, rappresentare e comunicare la realtà: perciò la Fondazione sostiene, anche in collaborazione con altre strutture, la produzione di film a base d’archivio, e continua a documentare attraverso l’audiovisivo gli eventi del presente, incrementando così il proprio deposito di memoria. http://www.aamod.it/

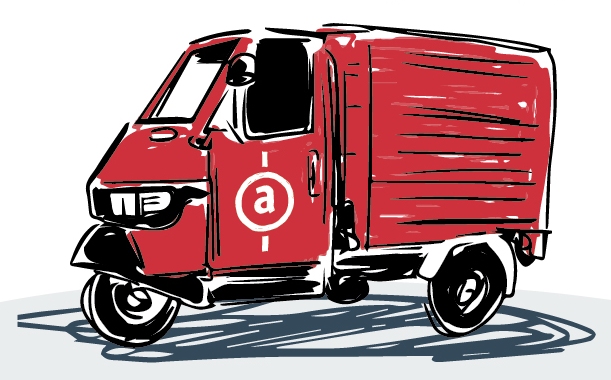

L’anno scorso, avvicinandosi la ricorrenza del 70° della Liberazione, l’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ha presentato all’Assessorato alla Cultura della Regione Toscana un progetto denominato “Aperossa”, finalizzato a realizzare una serie di iniziative legate all’idea che le proiezioni pubbliche e itineranti non solo abbiano ancora un senso, ma rappresentino una possibilità di comunicazione interessante e originale. http://aamod-aperossa.com/2015/04/08/laperossa-torna-in-toscana/

Queste proiezioni sono organizzate intorno all’Aperossa che cercherà di diventare segno e simbolo di una forma di partecipazione ed espressione artistica condivisa. Infatti, l’Aperossa non sarà soltanto il “veicolo” che porta, organizza e cura la proiezione di materiali audiovisivi legati al territorio, una specie di moderno cantastorie, ma diventa anche “centro di raccolta” di materiali privati come fotografie e filmini di famiglia e amatoriali, che saranno acquisiti dopo il rilascio di regolare ricevuta e restituiti ai legittimi proprietari dopo essere stati digitalizzati e messi in condizione di diventare patrimonio condiviso attraverso la loro messa in rete su un sito internet appositamente costruito. Le caratteristiche strutturali del mezzo, la mobilità e le dimensioni ridotte, fanno si che un’Aperossa attrezzata per le videoproiezioni può essere uno strumento agile e brillante per ascoltare e raccontare storie nelle strade, nelle piazzette, nei vicoli dei centri storici, in quegli spazi alle volte molto ristretti, ma ugualmente frequentati dalla gente, dagli anziani e dai giovani.

L’Aperossa è stata presentata al pubblico il 17 maggio 2014 a Sesto fiorentino presso la sede dell’Istituto De Martino e ha iniziato il suo percorso di raccolta di testimonianze e di video proiezioni in giugno a San Quirico d’Orcia, Pienza, Monticchiello e poi Viareggio e Pietrasanta (16 e 19 settembre).

Nel 2015, ha celebrato la memoria del 70° nel Rifugio antiaereo di Massa in collaborazione con la Provincia, il Comune, l’A.N.P.I e l’Associazione Sancio Pancia, il giorno successivo nella biblioteca civica di Carrara con il Comune e l’A.N.P.I. ed infine, per concludere il ciclo di eventi, il 25 aprile a Fosdinovo in collaborazione con il Comune e gli Archivi della Resistenza.

Nel corso delle celebrazioni dell’anno passato e in quello corrente, sono state realizzate diverse interviste a protagonisti dell’epoca e raccolte immagini e testimonianze che saranno utilizzate per produrre una serie di materiali audiovisivi da proporre nelle scuole dei territori nei quali si è mossa l’Aperossa con il fine di evitare di disperdere l’immenso patrimonio di fatti, testimonianze e memoria che la gente della Toscana ha saputo esprimere durante la guerra patriottica di Liberazione pagando un prezzo altissimo in termini di sacrificio e di atti di eroismo contro il nemico e l’oppressore.