Resistenza e Liberamuratoria

Nei primi mesi del 1954, Carlo Ludovico Ragghianti pubblicava il libro Una lotta nel suo corso [1], una raccolta ragionata di carte e documenti interni al Partito d’Azione, con la quale si proponeva di far luce sul contributo dato alla Resistenza dalla formazione politica azionista [2]. Il critico lucchese intendeva ovviare un ridimensionamento di alcune delle componenti resistenziali che più avevano sostenuto logisticamente e materialmente la lotta di liberazione, andando a rimarcarne i meriti e a definire i contorni di alcuni dei suoi protagonisti meno conosciuti. In tal contesto, alcune pagine della pubblicazione si soffermarono su un «industriale pratese, generosa tempra d’uomo e nobile patriotta, precocemente defunto»[3]: Adon Toccafondi. Ragghianti ne descrisse l’impegno per la Resistenza a Prato e a Firenze, ne chiarì la collaborazione con il CTLN e lo ricordò tra i primi amministratori dei mesi successivi alla liberazione regionale. Sindaco di Vernio, paese dell’Alta Valle del Bisenzio, Toccafondi si distinse per il suo impegno tanto nella cosa pubblica quanto nel tessuto associativo provinciale. Di estrazione democratica e repubblicana, antifascista di lungo corso, Adon fu iscritto alla Massoneria di Palazzo Giustiniani e, in questa veste, seppe dar nuova vita alla loggia “Giuseppe Mazzoni” di Prato, la prima ad essersi opposta al fascismo nel 1922. In tale veste, egli si configuròcome l’elemento particolare di passaggi oggi in parte dimenticati ma ben presenti nelle dinamiche resistenziali, quali i rapporti e la comunanza di valori tra Liberamuratoria e Resistenza, che non a caso conobbero alcune interessanti traiettorie, di cui Francesco Fausto Nitti e il repubblicano Menotti Riccioli furono tra gli esempi più conosciuti. In questa prospettiva deve essere letta la riscoperta di una figura quale quella di Adon Toccafondi partigiano, massone, primo sindaco della Vernio liberata. Massoneria e Resistenza, Lotta contro la dittatura e ricerca della Vera Luce si incontrano e si intrecciano in questa figura di partigiano che sempre si operò per il bene comune. Una figura in buona parte persa nelle nebbie della storia, il cui studio biografico sembra tutt’altro che un esercizio privo di valore.

Chi era dunque Adon Toccafondi? Adon Toccafondi nacque a San Quirico di Vernio, nell’alta Valle del Bisenzio, il 13 settembre 1902 da Alberto Lorenzo, ex carabiniere a cavallo e gestore di una cava di materiale edilizio e da Oliva Marchi [4]. Attraverso l’impresa del padre, la famiglia era in contatto con i noti industriali della vallata, Lemmo Romei e Angelo Peyron e fu molto probabilmente grazie a questo legame che il giovane Adon fu portato a studiare presso l’allora Regia Scuola delle Arti Tessili e Tintorie ovvero l’odierno Istituto Tullio Buzzi. Fu nel clima interventista dell’istituto che Toccafondi ebbe a sviluppare: da una parte una solida conoscenza della chimica tintoria; dall’altra, secondo le idee dello stesso direttore Tullio Buzzi, un patriottismo con intense sfumature repubblicane. Un patriottismo che, tuttavia, non sfociò mai nel becero nazionalismo ma che assunse tutta la caratura morale della democrazia, della concezione mazziniana dell’emancipazione del popolo. Caratteristiche queste di cui Toccafondi ebbe a dare prova in almeno tre ambiti: nella lotta contro il fascismo, nell’amministrazione della cosa pubblica (del comune) nell’opera interna all’Obbedienza.

Licenziato in chimica nell’ottobre 1920, egli ebbe ben presto a scontrarsi con la violenza squadrista [5]. Il caso avvenne nella vallata bisentina dei primi anni Venti, laddove le rivolte annonarie del 1919furono parallele a una ripresa dei lavori per la Direttissima Prato-Bologna. Nel contesto dell’alta valle, il cosiddetto “biennio rosso” si piegava nella prospettiva degli scioperi nei cantieri per le scarse retribuzioni e nella temporanea paralisi dei lavori nell’inverno 1920-1921. Posto che, in vallata, i prodromi del fascismo si manifestarono sin dall’estate del 1920, la reazione squadrista alle iniziative operaie si concretò a partire dal 17 aprile 1921, quando la prima vera spedizione in territorio pratese e bisentino causò due morti e numerose violenze. A Vernio e nell’intera Valle del Bisenzio, l’azione fascista proseguì senza soluzione di continuità e, già nel luglio successivo, la giunta socialista di San Quirico fu costretta a dimettersi sotto le pressioni delle camicie nere. Fu in tal contesto che il fascismo bisentino si interessò anche di Toccafondi. Le sue profonde convinzioni repubblicane lo resero un bersaglio per lo squadrismo verniotto. Nel giugno 1921, gli squadristi lo affrontarono in pubblico e gli strapparono il distintivo riportante l’effige di Mazzini. Un fatto identico si ripeté nel successivo settembre, nel contesto della repressione fascista contro lo sciopero tessile decretato in opposizione della riduzione dei salari.

Non sembra allora casuale che, pochissimi mesi dopo, egli trovasse lavoro nelle industrie del Nord Italia, prima a Monza, poi a Sesto San Giovanni, poi ancora sul Lago di Como (dove ebbe a instaurare una propria impresa) e, infine, nel Bergamasco, a Caravaggio. Ma non si trattò solo di un progresso professionale. Il Nord Italia portò anche a una sua maturazione personale e morale. Durante la sua permanenza in Lombardia ebbe a sposarsi ed a metter su famiglia. Ma, soprattutto, fu in Lombardia che Toccafondi entrò in maniera attiva nel movimento antifascista clandestino di Giustizia e Libertà, grazie al repubblicano Arnaldo Guerrini e a Carlo Ludovico Ragghianti.

La Lombardia fu insomma la premessa alla lotta resistenziale. Tornato alla fine degli anni Trenta in Toscana fu grazie a Toccafondi che nel 1940 fu possibile riallacciare dei rapporti tra i gruppi socialisti e repubblicani tra Firenze e Prato. Lo stesso Ragghianti ebbe a ricordare l’“intemerato repubblicano” Toccafondi come uno dei protagonisti della locale Resistenza [6]. Adon fu tra i presenti al congresso di formazione del Partito d’Azione fiorentino e fu in contatto con tutti i suoi principali dirigenti. Assunto il nome di battaglia di “Leonardo”, egli dette un importante contributo alla stampa clandestina per la quale procurò sia macchinari, sia i materiali per la pubblicazione del periodico azionista «La Libertà». Come ugualmente ebbe rilevanza la sua collaborazione con radio Co Ra, la Commissione Radio guidata da Enrico Bocci, il cui ruolo di comunicazione con le forze alleate fece assumere all’attività di Adon contorni più marcati [7]. In particolare, il suo ruolo di collegamento assunse rilievo a margine della comunicazione tra il gruppo di Bocci e gli Anglo-americani, per l’invio da parte di questi ultimi di rifornimenti e munizioni. Fu il partigiano “Leonardo” che svolse il ruolo di collegamento tra il campo di ricezione degli aviolanci, nel Pratese, nei pressi di Montemurlo e il gruppo fiorentino. Per altro, la tragica fine della radio Co.Ra. gruppo Bocci, scoperta pochi giorni dopo la realizzazione del primo dei lanci di materiale e uomini, rischiò di colpire anche Adon. Toccafondi scampò di poco alla cattura tedesca grazie alla segnalazione di Vincenzo Cangioli, suo conoscente e datore di lavoro del fratello.

La Lombardia fu insomma la premessa alla lotta resistenziale. Tornato alla fine degli anni Trenta in Toscana fu grazie a Toccafondi che nel 1940 fu possibile riallacciare dei rapporti tra i gruppi socialisti e repubblicani tra Firenze e Prato. Lo stesso Ragghianti ebbe a ricordare l’“intemerato repubblicano” Toccafondi come uno dei protagonisti della locale Resistenza [6]. Adon fu tra i presenti al congresso di formazione del Partito d’Azione fiorentino e fu in contatto con tutti i suoi principali dirigenti. Assunto il nome di battaglia di “Leonardo”, egli dette un importante contributo alla stampa clandestina per la quale procurò sia macchinari, sia i materiali per la pubblicazione del periodico azionista «La Libertà». Come ugualmente ebbe rilevanza la sua collaborazione con radio Co Ra, la Commissione Radio guidata da Enrico Bocci, il cui ruolo di comunicazione con le forze alleate fece assumere all’attività di Adon contorni più marcati [7]. In particolare, il suo ruolo di collegamento assunse rilievo a margine della comunicazione tra il gruppo di Bocci e gli Anglo-americani, per l’invio da parte di questi ultimi di rifornimenti e munizioni. Fu il partigiano “Leonardo” che svolse il ruolo di collegamento tra il campo di ricezione degli aviolanci, nel Pratese, nei pressi di Montemurlo e il gruppo fiorentino. Per altro, la tragica fine della radio Co.Ra. gruppo Bocci, scoperta pochi giorni dopo la realizzazione del primo dei lanci di materiale e uomini, rischiò di colpire anche Adon. Toccafondi scampò di poco alla cattura tedesca grazie alla segnalazione di Vincenzo Cangioli, suo conoscente e datore di lavoro del fratello.

Il ruolo svolto da lui svolto all’interno della Commissione Radio rimandava all’importanza della sua figura nell’organizzazione della Resistenza nel Pratese. Almeno due sono i meriti da segnalare. Anzitutto, Adon Toccafondi fu il principale responsabile del reclutamento di personaggi chiave della Resistenza a Prato quali Mario Martini, il capo militare delle truppe partigiane, e l’intero gruppo dirigente del Partito d’Azione (Roberto Cecchi, Rodolfo Corsi, il prof. Salinari, Cesare Grassi…). Ma soprattutto, Toccafondi fu l’ufficiale partigiano di collegamento tra il CLN di Prato e il CTLN posto a Firenze. Quando, dopo i tragici fatti di Figline, Prato fu liberata, fu Toccafondi assieme a pochi altri a guidare le truppe alleate e partigiane nei territori del circondario. Di sicuro furono lui, il dott. Mensurati e Franco Calcagnini (entrambi appartenenti come Toccafondi al Partito d’Azione) ad entrare per primi a Vernio.

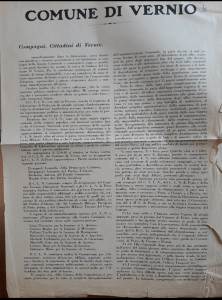

Il paese di Vernio fu il secondo contesto in cui si ravvide l’impegno di Toccafondi per la democrazia e la libertà. Qui egli fu nominato sindaco con l’accordo di tutte le forze del CLN locale su indicazione delle autorità refgionali. Egli si impegnò per la ricostruzione di un paese devastato che ebbe anche ad affrontare tragedie personali come il crollo della galleria di Saletto. Durante i lavori di ripristino della viabilità ferroviaria sulla linea Firenze-Prato-Bologna, all’imbocco della galleria di Saletto, un improvviso crollo travolse una cinquantina di operaie e operai provocando 32 vittime [8]. Adon si pose in contatto sin dal giorno successivo alla tragedia con il CTLN e il CLN di Prato per organizzare una raccolta fondi in memoria delle vittime, la quale produsse 25.000 lire, che il Comune impiegò in parte a saldo dei funerali. Ma egli ebbe anche meriti più generali. Sotto la sua amministrazione fu approntato un piano di recupero e di ricostruzione, fu garantito l’approvvigionamento alle popolazioni colpite dalla guerra, fu approntata la ricostruzione materiale delle strade e degli edifici, nonché del locale acquedotto. Lasciò l’incarico nel luglio 1945, ma a tutt’oggi la testimonianza di Carlo Rossi, tra i suoi successori, lo descrivono come «un uomo di valore» [9]. Di sicuro, nella sua qualità di amministratore, le carte archivistiche lo restituiscono come un uomo della collaborazione che seppe relazionarsi con tutte le forze politiche. Ed ancora oggi riluce una lettera del comunista Carlo Ferri in cui è definito il suo impegno per la Vallata come «impagabile» [10]. Del resto, «chiamato a più alto incarico» [11], Toccafondi fu posto sin dall’inizio del 1946 alla direzione provinciale della United Nation Relief and Rehabilitation Admnistration (UNRRA), l’organismo alleato rivolto al sostegno della locale Ricostruzione.

Ma Toccafondi fu anche appartenente alla massoneria e, in questa veste, espresse una volta in più la sua tenuta morale. Affiliato dal 1944 presso la loggia Michelangiolo di Firenze, si impegnò per il risveglio di quella che a livello nazionale fu la prima istituzione liberomuratoria ad essersi pronunciata pubblicamente contro il fascismo: la loggia “Giuseppe Mazzoni” di Prato. Adon riprese i contatti con antichi appartenenti come Amedeo Strobino e Nazzareno Cecconi e di concerto con il venerabile della Michelangiolo, Anton Giulio Magheri e con l’oratore, Menotti Riccioli, diede vita a un primo triangolo pratese da essa dipendente. Dalle carte d’archivio ben emerge come il triangolo dovesse evolvere in un’officina ispirata dai «principi che avevano informato la gloriosa Giuseppe Mazzoni» [12]. All’inizio del 1947, lo stesso Riccioli si aggiunse ad altri quattro fratelli Spartaco Turi, Italo Baragli, Salvatore Bucca, Cesare Conti per risvegliare la loggia Mazzoni. Una loggia che dalle biografie dei suoi stessi appartenenti assume un carattere intimamente antifascista e incardinato sui valori della democrazia e della libertà. Qui basti ricordare la lunga militanza di Menotti Riccioli nell’antifascismo repubblicano e aggiungere tra i primi aderenti all’officina pratese (successivi ai fondatori) Rodolfo Corsi, vicepresidente del locale CLN.

Ma Toccafondi fu anche appartenente alla massoneria e, in questa veste, espresse una volta in più la sua tenuta morale. Affiliato dal 1944 presso la loggia Michelangiolo di Firenze, si impegnò per il risveglio di quella che a livello nazionale fu la prima istituzione liberomuratoria ad essersi pronunciata pubblicamente contro il fascismo: la loggia “Giuseppe Mazzoni” di Prato. Adon riprese i contatti con antichi appartenenti come Amedeo Strobino e Nazzareno Cecconi e di concerto con il venerabile della Michelangiolo, Anton Giulio Magheri e con l’oratore, Menotti Riccioli, diede vita a un primo triangolo pratese da essa dipendente. Dalle carte d’archivio ben emerge come il triangolo dovesse evolvere in un’officina ispirata dai «principi che avevano informato la gloriosa Giuseppe Mazzoni» [12]. All’inizio del 1947, lo stesso Riccioli si aggiunse ad altri quattro fratelli Spartaco Turi, Italo Baragli, Salvatore Bucca, Cesare Conti per risvegliare la loggia Mazzoni. Una loggia che dalle biografie dei suoi stessi appartenenti assume un carattere intimamente antifascista e incardinato sui valori della democrazia e della libertà. Qui basti ricordare la lunga militanza di Menotti Riccioli nell’antifascismo repubblicano e aggiungere tra i primi aderenti all’officina pratese (successivi ai fondatori) Rodolfo Corsi, vicepresidente del locale CLN.

Di li a poco Adon sarebbe mancato in un terribile incidente stradale. Ma di lui sarebbe rimasto il ricordo che Menotti Riccioli ebbe a fare del suo «instancabile impegno» [13]. Toccafondi fu un personaggio che in ogni suo spunto biografico lottò per i valori di libertà, unità e democrazia. La commemorazione accorata fattane tanto in pubblico, «in una piazza San Marco completamente piena di gente» [14] quanto nei lavori di loggia vale a chiarirne «le sue nobilissime qualità»: «onestà, sincerità, immenso amore per la Famiglia, per la Patria, per l’umanità – poteva esser letto nei verbali dell’Obbedienza – ispiravano la sua vita pratica» [15], facendo di Adon «uno di quei vivi focolai d’umanità che tengono in alto i valori dello spirito».

Volendo far rimanere agile la lettura, si informa che laddove non indicato diversamente in nota, i riferimenti al testo sono ripresi da A. Giaconi, La vera luce della democrazia. Adon Toccafondi, antifascista, partigiano, massone, Firenze, Pontecorboli, 2022.

Note al testo:

[1] Una lotta nel suo corso. Lettere e documenti politici e militari della Resistenza e della Liberazione, a cura di L. Ragghianti Collobi e S. Contini Bonacossi, Venezia, Neri Pozza, 1954.

[2] Cfr. A. Becherucci, Le delusioni della speranza. Carlo Ludovico Ragghianti militante di un’Italia nuova, Milano, Biblion, 2021, pp. 154-155, 165-166.

[3] Una lotta nel suo corso, cit., p. 354.

[4] Comune di Vernio, Ufficio di Stato Civile, Registro degli atti di nascita, a. 1902, atto n. 186.

[5] Per i seguenti dati sul fascismo pratese e bisentino, cfr. A. Bicci, Prato 1918-1922. Nascita e avvento del fascismo, Prato, Medicea Firenze, 2014, pp. 120 e ss..

[6] C.L. Ragghianti, Disegno della Liberazione italiana, Pisa, Nistri Lischi, 1962, p. 307

[7] Sul ruolo e sulla vicenda della Co.Ra. gruppo Bocci, cfr. G. La Rocca, La “Radio Cora” di piazza D’Azeglio e le altre due stazioni radio, Firenze, Tip. Giuntina, 1985. Per un’efficace sintesi cfr. F. Fusi, Il servizio Radio CO.RA. e il suo contributo alla lotta di Liberazione, in «Toscana Novecento. Portale di Storia Contemporanea», https://www.toscananovecento.it/custom_type/il-servizio-radio-co-ra-e-il-suo-contributo-alla-lotta-di-liberazione/, ult. consultazione 14-11-2022.

[8] Cfr. La Direttissima ferita. La ferrovia Firenze-Bologna, 1944-1946, Vaiano, CDSE della val di Bisenzio, 2009, pp. 48-69.

[9] Testimonianza di Carlo Rossi, partigiano comunista e già sindaco di Vernio dal 1964 al 1983, del 24 aprile 2019.

[10] Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea, CLN di Prato, b. 5, f. 4, appunto di Carlo Ferri presidente del sottocomitato di Vaiano, novembre 1944.

[11] Testimonianza di Carlo Rossi, cit.

[12] Archivio Storico della Loggia “Meoni e Mazzoni”, Verbali della tenuta di primo grado, seduta del 2 febbraio 1947.

[13] Ivi, 15 gennaio 1948.

[14] Testimonianza di Carla Ignesti Toccafondi, figlia di Adon, il 28 novembre 2019.

[15] Archivio Storico della Loggia “Meoni e Mazzoni”, Verbali della tenuta di primo grado, seduta del 22 novembre 1947.