«L’esperienza del Pci non è stata ripetibile, si è fermata lì…»

Avvertenza: Nel trascrivere l’intervista si è cercato, ove possibile, di conservare inalterati gli aspetti peculiari del parlato, limitando al minimo indispensabile gli interventi correttivi sul testo. L’intervista è stata raccolta il 19 dicembre 2021

D- Daniela Lastri, lei nel 1989 era una attivista e dirigente del PCI fiorentino ed ha vissuto perciò le vicende politiche che portarono alla svolta della Bolognina e alla decisione di Occhetto di cambiare il nome al partito. Può dirci qualcosa della sua esperienza politica e istituzionale di allora?

R- In quel periodo, nel 1988-1989, io facevo parte a Firenze della segreteria cittadina del PCI. Ero già stata attiva in precedenza a vari livelli all’interno della Federazione giovanile comunista (FGCI), sia nell’organizzazione provinciale fiorentina che in quella regionale dove ero rimasta fino al 1982. Naturalmente, ancor prima ero stata un’attivista del movimento studentesco, prendendo parte a collettivi studenteschi e partecipando all’attività del movimento femminista del tempo. Nel 1989, come membro della segreteria cittadina del PCI, svolgevo il ruolo di responsabile del partito per la zona a Sud-Ovest della città, in quelli che allora erano i quartieri 4 e 5, una vasta area che dall’Isolotto si spingeva fino a Mantignano, in prossimità di Scandicci. Si trattava di quartieri “rossi”, con forte tradizione operaia e di voto a sinistra. Quella era l’area che io curavo per il partito. Fu una bella esperienza, intensa e ricca di attività. In quel periodo, mi ricordo, all’interno del partito c’era una grande attenzione alle diversità e ai processi sociali in corso. Il PCI di allora era un partito in continua evoluzione benché vi fossero oggettive difficoltà dovute al cambiamento dei gruppi dirigenti che si erano susseguiti dopo la scomparsa prematura nel 1984 del segretario Enrico Berlinguer; ma ciononostante si viveva all’interno di un partito che continuava a dare molta attenzione ai grandi movimenti politici e sociali di massa, soprattutto a quelli animati dai giovani e dalle donne, un partito che costituiva perciò ancora un grande contenitore al cui interno potevano trovare spazio le principali tendenze politiche e sociali del mondo della sinistra. A tal riguardo, ricordo che in quel periodo noi facemmo un’esperienza particolarmente significativa, perché in questa zona Sud-Ovest della città che io seguivo per il PCI costituimmo una segreteria di partito fatta di sole donne. Si trattò di un elemento di novità, legato a un’esperienza molto particolare e interessante sorta poco prima all’interno del PCI che era quella della Carta delle donne, proposta nel 1986, la quale, dopo lo sbandamento dovuto alla morte di Berlinguer due anni prima, era nata per rilanciare la presenza e il ruolo delle donne all’interno del partito, aprendo e dando spazio in particolare alle componenti provenienti dalla realtà del movimento femminista. La Carta delle donne nacque con questo intento: fare in modo che il PCI si rinnovasse parlando ai soggetti che erano «promotori di cambiamento», di novità, a partire appunto dalle donne. Fu una decisione importante per un partito che allora si stava ancora interrogando sulla strada da percorrere dopo la morte di Berlinguer. È stato, quello, un periodo di grande attenzione ai mutamenti e ai cambiamenti.

Contemporaneamente, mentre facevo quest’attività di responsabile del PCI in quella zona cittadina, portavo avanti anche l’attività di consigliera di quartiere. Con le elezioni amministrative del 1985 ero entrata infatti a far parte delle istituzioni cittadine, tanto che poco dopo, tra il 1988-89, diventai vicepresidente del quartiere 11, che allora accorpava la zona di Piazza della Libertà e le Cure. Si trattava peraltro di un quartiere completamente diverso sul piano politico-sociale da quello dell’Isolotto-Mantignano che curavo come responsabile di zona per il PCI. Ma entrambe queste realtà di partito, come pure i miei primi incarichi istituzionali cittadini, si sono poi rivelati particolarmente importanti per la mia formazione e per il proseguimento della mia attività politica successiva. Ricordo perciò questo periodo come un periodo di grande impegno ed esperienza, segnato da queste significative attività e da questa particolare sensibilità e attenzione vissuta all’interno del partito nei riguardi dei «soggetti del cambiamento».

Io mi trovai a far parte della segreteria cittadina del PCI alla vigilia di un cambiamento epocale nel quale una serie di eventi e vicende politiche internazionali misero a dura prova la forza e la presenza delle politiche del PCI. In quel frangente, la questione che caratterizzò la mia militanza, fu naturalmente quella del cambiamento del nome del partito che Occhetto predispose alla Bolognina e che poi si sarebbe concretizzata qualche tempo dopo. Io mi sono trovata a gestire questa fase molto delicata del PCI in una zona cittadina a caratterizzazione storica operaia dove, come ho detto, il partito aveva allora profonde radici nelle quali peraltro io stessa mi riconoscevo personalmente. Anche le mie radici familiari, infatti, erano legate a quel mondo operaio da cui provenivano i miei genitori, anch’essi militanti del PCI, attivi politicamente come segretari di cellula del partito e nel sindacato, in particolare mio padre. Venendo da quest’ambiente io non ho fatto mai fatica a riconoscermi in quella storia, quella del PCI, in cui affondavano le mie radici.

D- Dunque, lei ha vissuto gli effetti di quella svolta “in prima linea”, per così dire. Quali furono le sue reazioni di fronte a quell’annuncio? La colse di sorpresa o era qualcosa che si poteva immaginare?

R- La vicenda della Bolognina e di quello che ne è conseguito da un lato non è che ci avesse preso proprio di sorpresa, perché sulla questione del cambiamento del nome c’era una discussione interna al PCI che era iniziata già da diversi anni, anche nel gruppo dirigente nazionale del partito. Poi, bisogna tener conto che il PCI ormai costituiva da tempo un’esperienza storicamente e politicamente diversa da quella dei paesi del blocco sovietico e quindi dei partiti comunisti dell’Europa dell’Est. Avevamo avuto al centro della nostra azione le questioni dell’eurocomunismo, cioè di un comunismo europeista alternativo a quello del socialismo reale; inoltre la cosiddetta “via italiana al socialismo” costituiva oramai una prerogativa tipica del PCI, quindi gli elementi di diversità, di assoluta differenza con il modello sovietico erano sicuramente molto significativi. Penso ad esempio solo al concetto della “fine della spinta propulsiva della Rivoluzione d’Ottobre”, che Berlinguer espresse nel 1981 dopo le vicende politiche polacche in una nota conferenza stampa. La vicenda polacca del 1981 non a caso ha marcato profondamente questa diversità del PCI; naturalmente il partito aveva già intrapreso la propria strada separata dal modello sovietico almeno a partire dal 1968, prendendo una posizione sui fatti di Praga radicalmente diversa rispetto a quella tenuta nel 1956 di fronte alla repressione disposta in Ungheria. Ricordo come mio padre in quell’estate del 1968, di fronte agli avvenimenti cecoslovacchi, ribadisse come noi comunisti italiani fossimo oramai radicalmente lontani da quell’esperienza. E di lì a seguire, infatti, ci saremmo trovati sempre più circondati da vicende internazionali che in qualche modo ci allontanavano sempre più nettamente da quel modello al quale in passato eravamo stati legati. Penso all’invasione dell’Afganistan del 1979, ma anche alla vicenda delle proteste di piazza Tienanmen della primavera-estate del 1989 organizzate da studenti, giovani e operai contro il regime cinese: quello costituì un evento dirompente per quanto riguardava le nostre sensibilità, il nostro modo di interpretare il socialismo rispetto a quei regimi autoritari. Non per nulla, l’esperienza cinese anticipò quanto sarebbe accaduto di lì a poco nel novembre di quell’anno con la caduta del muro di Berlino. Tutte queste vicende internazionali che attraversano quel periodo storico ci vedevano perciò come comunisti italiani molto critici nei riguardi del regime sovietico, per cui la presa di posizione della Bolognina fu una scelta che certamente ci colpì ma in qualche modo si configurò quasi come una necessità, una svolta che era cioè la conseguenza di un quadro internazionale ormai fortemente incrinato e che non aveva più niente a che vedere con i valori ideali del socialismo, della democrazia ma anche della libertà; temi fondamentali e dirompenti che erano stati sempre al centro dell’idea di una “via italiana al socialismo”.

D- Perciò si trattò di una decisione necessaria? In ogni caso come fu gestita secondo lei quella svolta?

R- Personalmente ho sempre sostenuto la necessità di quella svolta, non senza naturalmente riconoscere tutte le sofferenze e le difficoltà che ne conseguirono. Non si deve dimenticare infatti che la discussione che si aprì da lì in poi fu in grado di provocare attriti e lasciare profonde ferite, non solo politiche ma anche umane, incrinando amicizie e rompendo la solidarietà tra persone che fino a poco prima avevano militato fianco a fianco nel partito. Ma l’aspetto più delicato di quella svolta secondo me fu la non preparazione, il non essere stati cioè adeguatamente preparati ad affrontare politicamente quell’evento e soprattutto il non essere stati messi nella condizione di poter maturare attorno a quella decisione un’effettiva condivisione. Questo è stato l’elemento negativo di quella vicenda, il non aver avuto la possibilità di una maggiore discussione preliminare, perché la discussione in realtà ci fu, ma vi fu solo successivamente all’annuncio, mancando invece una più aperta riflessione interna al partito prima di arrivare alla svolta comunicata alla Bolognina. Le cose erano sicuramente mature per fare quel passo, però quello che è stato giustamente criticato è stato il metodo con cui si è arrivati a prendere questa decisione e poi i tempi con la quale essa è stata attuata; elementi che spiegano in parte il disagio e il disorientamento che abbiamo vissuto successivamente nelle varie scissioni che ci sono state e che hanno sicuramente prodotto un indebolimento del PCI. Credo che questi siano stati i principali limiti che abbiamo scontato con difficoltà in quel periodo di trasformazione.

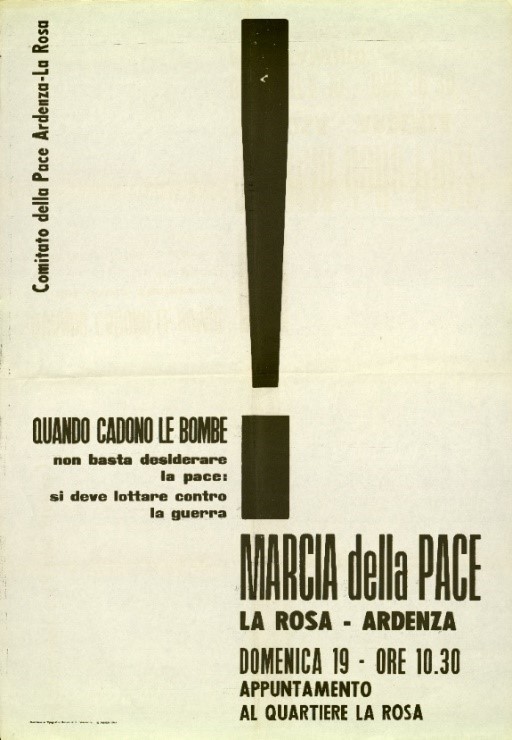

Nel 1986 fu promossa, diffusa e discussa su iniziativa di Livia Turco membro della segreteria del PCI la “Carta itinerante delle donne”, un documento che si proponeva di aprire la vita politica del partito alle istanze del femminismo e fare in generale della partecipazione attiva delle donne la chiave di volta di una nuova politica di partito. (in foto : “L’Unità”, 18 ottobre 1986)

Credo peraltro che il PCI, il quale già negli anni Settanta e a inizio anni Ottanta aveva più volte pensato all’opportunità della modifica del nome, infondo poteva essere maturo già allora per un passo simile, perché come ho detto noi comunisti italiani costituivamo un’esperienza ben diversa rispetto alle altre realtà della sinistra socialista, non solo rispetto all’esperienza sovietica, ma anche rispetto ai compagni spagnoli, francesi e portoghesi. D’altro canto, anche se già all’epoca era forse maturo per un passo simile, va detto però che il PCI era abituato a fare le scelte con grande gradualismo, proprio perché, essendo un grande partito di massa ed avendo al proprio interno tante esperienze politiche significative, aveva bisogno di gradualità. Per cui, considerato questo contesto precedente, il modo repentino con cui nel 1989 fu annunciata alla Bolognina la decisione del cambio di nome ebbe per altri versi un effetto dirompente, divenendo un elemento di grande disagio che in seguito ha costituito per molti attivisti un ostacolo nel tentativo di comprendere le ragioni per le quali al tempo fu deciso di procedere in quel modo, con quelle modalità. Io naturalmente accettai quest’idea di cambiamento, probabilmente anche perché per formazione provenivo dal movimento giovanile e dalla FGCI, una realtà in cui la necessità che il partito si adeguasse rapidamente ai cambiamenti sociali in corso costituiva una prerogativa. I grandi mutamenti politici e internazionali vissuti in quegli anni ci conferivano probabilmente una maggiore predisposizione al cambiamento. Era un orientamento, cioè, che in quanto nuove generazioni avevamo ben presente.

Ricordo che nel 1979, non ancora ventenne, ebbi la possibilità di visitare la Germania dell’Est. Vi andai per una decina di giorni con una delegazione invitata in viaggio premio a prendere visione di come funzionassero le cose in quel paese. Ciò di cui rimasi allora colpita era la presenza molto significativa dei mezzi dell’esercito sovietico disposti in ogni angolo di strada…impressionante! Come impressionante era anche la scarsa presenza di segni di libera attività associativa. Era tutto molto precostituito. Si avvertiva per la verità l’esistenza di uno Stato sociale efficiente e quindi un’attenzione molto significativa da parte del governo della Germania dell’Est a tutto ciò che riguardava l’istruzione e la cultura, la salute e i servizi all’infanzia, ma d’altro canto eravamo consapevoli che ci facessero vedere solo le cose belle che funzionavano. Il problema era però tutto il resto. A Berlino mi impressionarono ad esempio le urla di protesta che si sentivano provenire dalla parte Ovest della città contro le misure militari prese a difesa del muro nella zona Est, mentre si assisteva anche a lanci di oggetti. Palpavi insomma con mano qual era la difficoltà che si viveva in quei paesi. Noi giovani che tornavamo da quei viaggi ci rendevamo conto come non era assolutamente sostenibile il percorso politico di quei paesi e ancor più capivamo come noi comunisti italiani fossimo diversi, come il PCI italiano fosse profondamente diverso e non avesse ormai più niente a che vedere con quelle esperienze.

Quindi, tornando alla Bolognina, la svolta ci prese sì forse un po’ alla sprovvista, ma le questioni di sostanza erano già aperte all’interno del partito. C’è stata semmai una questione di metodo, la mancanza cioè di una discussione più calma fatta senza precipitarsi; però la crisi dei partiti comunisti in Europa era ormai sotto gli occhi di tutti e l’evento stesso della caduta del muro era un fatto quasi naturale. Gorbačëv stesso era la testimonianza di un cambiamento imminente. Semmai, spiace che l’Europa e gli Stati Uniti non abbiano sostenuto allora quel processo di democratizzazione interna apertosi in Unione Sovietica con Gorbačëv ma abbiano invece concorso a che quel processo si richiudesse e a che si creassero le condizioni per quanto successo poi nel 1991, con il fallito colpo di stato, e poi con la successiva frammentazione dell’Unione Sovietica.

D- Insomma, a mancare nel 1989 è stata un’adeguata discussione interna al PCI? Ma, visti i tempi, ve ne sarebbero state le condizioni?

R- Sul problema della mancata discussione, in realtà non è che il PCI non abbia avuto il tempo di discutere, perché noi abbiamo fatto due congressi dopo la svolta della Bolognina, quello del 1990 e poi l’anno successivo quello che segnò la trasformazione del PCI in Partito Democratico della Sinistra (Pds). Io nel 1990 sono stata eletta per la prima volta nel consiglio comunale di Firenze e noi ci chiamavamo PCI-PDS, per dire. Perciò, il percorso di discussione dalla Bolognina al momento in cui siamo arrivati ai congressi è stato abbastanza lungo… col successivo passaggio dai Democratici di Sinistra (DS) al Partito Democratico (PD) tutto questo per esempio non è successo; lì sì, semmai, che non vi è stata discussione e tutto è stato molto veloce e sbrigativo. Quindi, nel 1989 il problema non è stato tanto quello di non aver discusso, perché la discussione c’è stata, però è stata una discussione che è seguita a una decisione in qualche modo già presa. Allora, la discussione non la si fece nel gruppo dirigente, probabilmente non la si è fatta perché altrimenti sarebbe successo quello che era successo negli anni Settanta, col rischio che si fermasse tutto. Per fare una discussione di quel tipo, nel 1989, probabilmente ci voleva una maggiore autorevolezza dei segretari, un’autorevolezza di un Berlinguer, di un segretario così…ma insomma, col senno di poi è difficile dire. Io trovo che la discussione successivamente c’è stata ed è stata una lunga discussione che ha creato ferite significative, talvolta anche irreparabili. Il cammino intrapreso dall’annuncio della svolta nel 1989 al momento in cui questa svolta si è concretizzata è stato molto pesante, però è avvenuto tramite discussioni interne impegnative ma serie, anche a livello dei circoli e delle sezioni. Ricordo discussioni accese anche nella segretaria fiorentina di cui facevo parte e nei circoli delle zone di Firenze di cui ero allora responsabile per il partito. Anche lì ci sono state inevitabilmente delle rotture, tanto che alcune componenti della mia segreteria hanno fatto scelte diverse alla mia, c’è chi è andato ad esempio con Rifondazione comunista chi, ancora successivamente, nella Sinistra Democratica anziché nel Partito Democratico. Io, ad esempio, nei vai partiti che si sono succeduti al PCI, mi sono trovata sempre in componenti di minoranza; all’interno dei Ds ho appartenuto per esempio alla corrente minoritaria di Giovanni Berlinguer. Ci sono state insomma evoluzioni e percorsi vari e diversi, ma questo è normale. L’aspetto da sottolineare è che in fondo noi siamo stati comunque capaci di fare una discussione, lacerante, però l’abbiamo fatta. Quello che invece è insopportabile, dal mio punto di vista, è quello che è successo successivamente, con la nascita dei partiti che hanno succeduto prima il PCI e poi il Pds. Io ritengo, infatti, che la discussione che c’è stata successivamente, ad esempio al momento della nascita del PD, sia stata pesantemente condizionata da ragioni che avevano a che fare con la crisi dei partiti tradizionali e del sistema politico in generale. Io personalmente sono stata negativamente colpita dal modo in cui è maturato il passaggio tra i DS e il PD: lì non c’è stata discussione, è stato quasi un dato di fatto. Mentre lo scioglimento del PCI era stato, come ho detto, una necessità, nel caso del passaggio tra DS e PD era come se tutto fosse avvenuto per fatti che riguardavano, più che una vita interna di partito, una politica “esterna” che era completamente cambiata a seguito della crisi del sistema dei partiti. Si è manifestato cioè in quell’operazione il senso della contingenza, il fatto che vi fossero più motivi contingenti di lotta politica più che vere manifestazioni di necessità politica. Questo aspetto, credo, ha condizionato moltissimo in senso negativo il passaggio dai DS al PD. Io penso che purtroppo con la nascita del PD, noi abbiam perso quel connotato fondamentale che veniva dal PCI e che era stato mantenuto col PDS e, in qualche modo, almeno fino ai Ds e che era quello di essere ancora entro l’orizzonte del socialismo, del socialismo italiano ovviamente. Il PD ha rotto invece questo orizzonte perché con lui si è interrotta di fatto quella storia.

Naturalmente, gli anni Novanta hanno condizionato moltissimo le scelte che sono state fatte all’interno della politica dei partiti, anche di quelli della sinistra, nei quali ha finito per prevalere sul piano economico l’idea neoliberista e su quello politico la tendenza alla personalizzazione e al leaderismo. Ciò ha rovinato completamente il senso del partito tradizionale: non a caso si è affermata a un certo punto l’idea dei “partiti leggeri”, i partiti dove non importa neppure che ci siano i circoli, le sezioni, i luoghi della formazione. I partiti oggi si sono trasformati così in partiti degli elettori che guardano molto alla personalizzazione, al leaderismo, all’individualismo; il senso del collettivo della comunità si è completamente perso. Questo è un problema che riguarda naturalmente tutto il sistema politico così come si è andato evolvendo dalla metà degli anni Novanta fino all’inizio del Duemila. Ed è un elemento su cui ancora stiamo riflettendo. Questi ultimi vent’anni hanno condizionato molto anche i partiti che venivano dall’esperienza della sinistra, non per nulla la sinistra di oggi continua a interrogarsi circa il problema delle idealità e dell’orizzonte entro cui stare. Simo ancora nel mare aperto. La fermezza, la strutturazione di un partito come era i PCI o anche il PDS oggi non c’è più. Io credo che noi avremmo dovuto fermarci alla creazione del PDS, quello doveva essere il nostro orizzonte.

Durante il Congresso nazionale della FGCI tenutosi al Palalido di Milano nel maggio 1982, il segretario del PCI Enrico Berlinguer invitò i giovani a organizzare un congresso di “futurologia” che affrontasse varie discipline: dalle scienze fisiche, chimiche e biologiche, alla demografia, all’antropologia, all’informatica. Ciò per stimolare una riflessione politica a partire dalla conoscenza degli studi più recenti su alcuni problemi di pressante attualità, quali il rapporto tra risorse e popolazioni, tra sviluppo e ambiente.

D- Dunque, da quel che dice, l’eredità del PCI sui partiti della sinistra italiana sembra oramai perduta. Pensa che rimanga di quell’esperienza un’eredità politica immateriale al di fuori dei partiti e nella società?

R- L’esperienza del PCI è un’esperienza che non è stata ripetibile, si è fermata lì. Io ritengo che l’esperienza del PCI è stata tutto dentro anche il PDS e anche in parte entro i DS, perché i DS hanno aperto anche all’esperienza dei laburisti, dei cristiano sociali, un’esperienza che stava in un contesto che era ancora inscritto in quell’orizzonte politico a cui accennavo prima. Ma il PCI è un partito irripetibile. Solo forse il PDS in parte ne conservava lo spirito, ma successivamente…il PD col PCI non c’entra nulla, ha rotto la tradizione di quel partito e ha creato una cesura netta con quella tradizione. Il mio giudizio su questo punto è molto tagliente, ma lo è per averlo vissuto…oggi purtroppo non si ritrova quell’esperienza. Dove la si può trovare? Difficile dire…il PCI negli ultimi anni della sua vita stava facendo cose innovative, pensava molto a rappresentare il mondo del lavoro, ai giovani e alle donne, queste erano le realtà a cui teneva particolarmente. Ribadisco: la Carta delle donne di cui dicevo prima è stata una delle intuizioni che meglio attestano questa volontà innovativa del PCI di guardare ai «soggetti del cambiamento», donne e giovani. Sui giovani, ricordo, ci fu un tentativo significativo negli ultimi anni di vita di Berlinguer. Nel 1982, quando io ero ancora nella FGCI, lui ci propose a Milano l’idea di fare un congresso sulla “futurologia” e in questo dava il senso di un leader che guardava lontano, che vedeva nei giovani la vera prospettiva di cambiamento. Quel congresso che ci propose anticipava i tempi… forse, magari esagero, ma in fondo mi fa pensare all’esperienza dei Fridays for Future di oggi, il collegamento cioè con le istanze di innovazione e cambiamento che fermentavano allora nella società… le questioni delle prime tecnologie informatiche allora agli inizi, del rapporto tra sviluppo e scienza, la volontà insomma di misurarci con quello che di particolarmente innovativo stava succedendo allora in quei campi…ad oggi, ripensando a quell’esperienza, forse emerge una certa amarezza e rimpianto di non aver capito in quel momento quanto ci fosse di veramente innovativo in quell’impostazione politica e quindi quanti guai avremmo evitato di passare se avessimo dato uno sviluppo concreto a quell’impostazione. Ma d’altro canto, penso che l’esperienza del PCI costituisca un’esperienza storico-politica che appartiene al suo tempo e che oggi noi non possiamo replicare, salvo forse recuperare almeno alcuni di quegli elementi di novità che la contraddistinguevano…anzitutto la necessità di guardare ai soggetti del cambiamento, alle donne, ai giovani, con un’attenzione particolare alle nuove istanze di mutamento sociale…oggi questo probabilmente lo si ritrova in alcuni movimenti politici e sociali, ma che non sono però riferibili al PCI, non c’entrano nulla, anzi. Però, io credo che, se quel partito fosse andato avanti, se fosse stato in grado di introiettare concretamente le istanze di cambiamento presenti nella società del tempo, forse oggi potremmo essere più avanzati rispetto alle questioni ecologiche, sul problema ambientale, sulle questioni della salute pubblica, avremmo avuto sicuramente un rapporto diverso con la scienza…ed oggi la pandemia ci ha dato la prova di quanto questo rapporto corretto manchi. Ma in ultimo, io penso che un’esperienza politica importante come quella del PCI oggi difficilmente la possiamo ritrovare in altri contesti, in ambito politico e partitico sicuramente no. Possiamo perciò impegnarci a valorizzare quello che nella società di oggi è presente di innovativo…questo è molto utile, anche per la politica, nonostante oggi, purtroppo, non veda con grande evidenza qualcosa che ci dia questa prospettiva. Da questo punto di vista, siamo ancora in cammino…