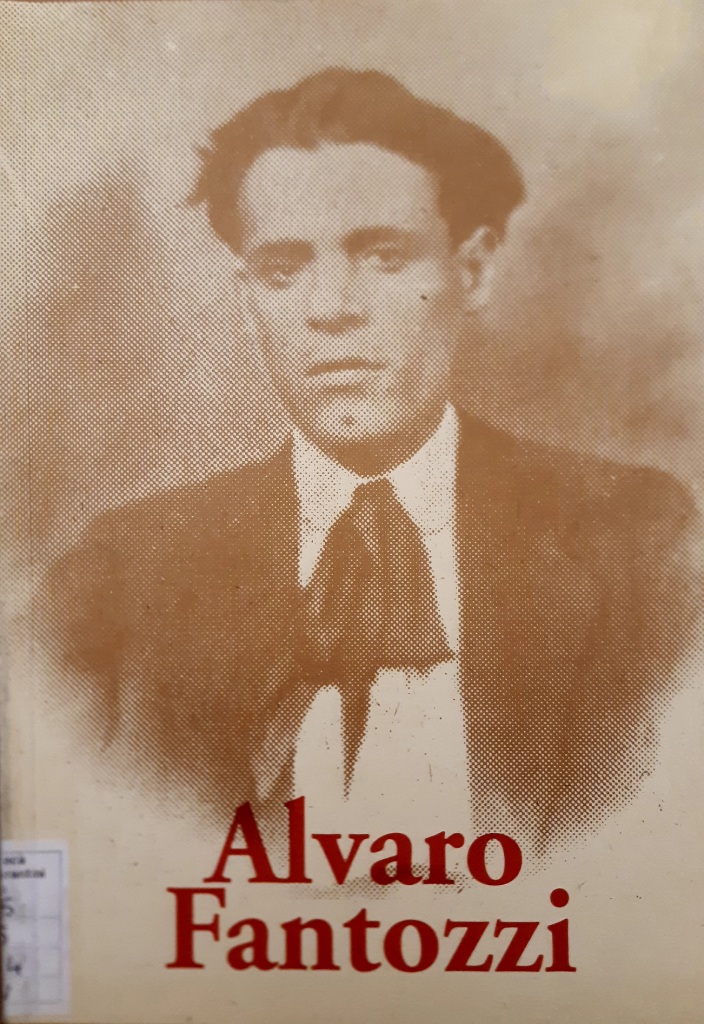

2 aprile 1922. L’assassinio di Alvaro Fantozzi, segretario della camera del lavoro di Pontedera

L’omicidio di Alvaro Fantozzi è uno degli episodi chiave della violenza fascista nella provincia pisana, sia per la modalità dell’esecuzione, sia per il ruolo pubblico ricoperto dalla vittima.

Fantozzi dal 1° gennaio 1920 è segretario della Camera del Lavoro di Pontedera ed è un attivo e riconosciuto leader locale del Partito socialista italiano.

L’eliminazione fisica del nemico è la via principale di affermazione del fascismo, lo aveva ben capito «L’Ora nostra», il periodico della federazione socialista pisana, quando appena un anno prima, a seguito dell’omicidio del suo segretario, Carlo Cammeo, aveva scritto: «Mai in tanti anni, dal nostro risorgimento alle lotte operaie odierne, si è ucciso così impunemente»1.

Poco più di un mese prima dell’omicidio di Carlo Cammeo, il 4 marzo del 1921, i fascisti avevano ucciso nel cascinese Enrico Ciampi il segretario della prima sezione comunista della provincia di Pisa, quella di Barca di Noce; pochi giorni prima dell’omicidio di Fantozzi, il 19 marzo 1922, l’anarchico cascinese Comasco Comaschi, maestro ebanista e leader degli Arditi del popolo della zona, mentre è di ritorno insieme a tre compagni da una riunione a Marciana, viene ucciso in un agguato fascista.

Questi episodi, senza dimenticare le altre violente aggressioni in tutta la provincia di cui saranno protagonisti gli squadristi capitanati da Bruno Santini, ci aiutano a comprendere come il fascismo in questi territori si caratterizza appieno come reazione di classe. Tutti gli obiettivi colpiti con una logica tipicamente militare rappresentano le forze politiche che sono state protagoniste, nel bene e nel male, delle lotte sociali e sindacali che hanno attraversato la provincia di Pisa durante il Biennio rosso: Ciampi è il segretario della prima sezione comunista; Cammeo è il segretario provinciale del PSI e direttore de «L’Ora nostra», il giornale che ha smascherato le bugie fasciste sulla morte dello squadrista Tito Menichetti; Comaschi è il leader di un attivo circolo anarchico a cui fanno capo i libertari del piano pisano, ardito del popolo e fondatore della Pubblica assistenza; Fantozzi è un sindacalista, conosciuto e stimato, che organizza in Valdera le lotte operaie e bracciantili.

La Valdera nel biennio rosso è attraversata da aspre lotte di rivendicazioni salariali e contrattuali2, sia operaie che contadine3, «L’Ora nostra», grazie ai propri corrispondenti locali, ne riporta notizie settimanali nella rubrica «Cronaca rossa della Provincia». A Pontedera e in Valdera, tra la classe lavoratrice, si respira una forte influenza socialista, l’attività è quotidiana, il movimento operaio è in fermento e guarda al proprio futuro tanto che, nel gennaio del 1920, si propone la costruzione della Casa del Popolo4.

La Valdera è anche la zona che vede i maggiori progressi delle leghe «bianche» che hanno i loro punti di forza tra i piccoli proprietari e i mezzadri. Un rafforzamento, quello delle leghe cattoliche, che coincide con l’avanzata del Partito popolare e con la costituzione della Confederazione Italiana del Lavoro (CIL) che proprio a Pisa, nel marzo del 1920, tiene il primo congresso nazionale5. L’assise si chiude con una relazione finale tenuta da Giulio Alvi, segretario generale dell’Unione del lavoro di Pisa e del pontederese Giovanni Gronchi all’epoca deputato, attivo organizzatore del Partito popolare a Pontedera e in Valdera che, nell’occasione, diventa il segretario generale nazionale della CIL.

In questo clima, tra le fila del Partito socialista e della direzione della Camera del lavoro confederale, emerge la figura di Alvaro Fantozzi.

Alvaro nasce a Pontedera il 16 novembre 1893, da Filippo e Isola Orsini, di professione pastaio.

I «sovversivi», nelle carte di polizia, come è noto, sono descritti come persone di basso profilo morale. I cenni biografici dedicano particolare attenzione alla descrizione della moralità dell’individuo e spesso si spingono ad esprimere giudizi definitivi e inappellabili. Anche Alvaro Fantozzi non sfugge a questa regola: «uomo esile, trasandato nell’abbigliamento, di colorito pallido e con una folta capigliatura» così viene descritto in un documento della Prefettura di Pisa del 12 gennaio 1922 nel quale si sottolinea che «gode nell’opinione pubblica di mediocre fama che non ha voglia di lavorare e si ingegna a fare il segretario della Camera del lavoro […] da vigilarsi insistentemente perché si approfitta ove vede debolezza da parte dell’Autorità e potrebbe divenire un sovversivo pericolosissimo».

Il 1920 è l’anno della sua consacrazione nel panorama politico e sindacale della Valdera, il 1° gennaio diventa segretario della Camera del lavoro di Pontedera e il 17 ottobre viene eletto consigliere comunale nelle file del PSI, contribuendo attivamente alla vittoria grazie anche ai suoi comizi tenuti in città e nelle borgate. La tornata elettorale è segnata da un altissimo tasso di astensione6 e vede una vittoria schiacciante dei socialisti che, ne riporta notizia con tono mesto «Il Ponte di Pisa», «hanno occupato tutti i seggi provinciali del mandamento; ed hanno vinto nel Comune capo-luogo e negli altri»7.

Il 1920 è l’anno della sua consacrazione nel panorama politico e sindacale della Valdera, il 1° gennaio diventa segretario della Camera del lavoro di Pontedera e il 17 ottobre viene eletto consigliere comunale nelle file del PSI, contribuendo attivamente alla vittoria grazie anche ai suoi comizi tenuti in città e nelle borgate. La tornata elettorale è segnata da un altissimo tasso di astensione6 e vede una vittoria schiacciante dei socialisti che, ne riporta notizia con tono mesto «Il Ponte di Pisa», «hanno occupato tutti i seggi provinciali del mandamento; ed hanno vinto nel Comune capo-luogo e negli altri»7.

La festa per la conquista del Comune Pontedera è saluta da una folla di diecimila persone e nell’occasione viene issata su Palazzo Stefanelli, sede del Municipio, la bandiera rossa8.

Il ventisettenne Alvaro Fantozzi, nella prima seduta del Consiglio Comunale, che si tiene il 30 ottobre, viene nominato assessore con delega alla cultura e all’assistenza sociale; prima che si sciolga l’adunanza chiede la parola, come riportato nel verbale della stessa seduta, per «rivolgere il pensiero alla Russia dei Soviet dalla quale viene ora la luce». Nello stesso intervento il neo assessore affronta temi di carattere politico e sindacale e «fa rilevare l’impossibilità di prescindere dalla lotta di classe per giungere al crollo della società borghese ed al trionfo della società del popolo»9.

La sua formazione politica è di stampo massimalista, vicina alle posizioni maggioritarie della federazione pisana del PSI, in linea con quella degli altri dirigenti della Camera del lavoro confederale come Amulio Stizzi, Giulio Guelfi, Giuseppe Mingrino, Paris Panicucci, Carlo Cammeo, Paride Pagliai e Giuseppe Ciucci. È infatti questo il blocco di dirigenti che, presente su tutte le vertenze operaie, bracciantili e contadine della provincia pisana nel biennio rosso, orienta la linea politica e l’indirizzo sindacale della Camera del lavoro. Una Camera del lavoro importante, quella della provincia pisana, che al congresso del luglio 1920, registra oltre 33.000 iscritti10.

Fantozzi svolge quotidianamente il proprio impegno di militante socialista, di assessore comunale e di dirigente sindacale ed in questo ruolo, dotato di particolari capacità relazionali e organizzative, riesce a istituire 33 nuove leghe con una straordinaria adesione di iscritti11. La vita politica di Fantozzi, per quanto ricostruibile sulla base della documentazione reperibile, è principalmente dedicata all’organizzazione delle lotte sindacali, ma non manca la sua attenzione alla puntuale denuncia delle violenze fasciste.

Il 13 dicembre 1920 interviene durante una manifestazione di lavoratori, che si raduna in un cinema di Pontedera, per protestare contro il progetto del governo di aumento del costo del pane e contro le provocazioni fasciste che in quei giorni, a Pisa, impediscono l’insediamento del Consiglio provinciale. Durante l’iniziativa l’assemblea approva un ordine del giorno che viene inviato al gruppo parlamentare socialista nel quale si dichiara che, se il governo non ritira il provvedimento sull’aumento del costo pane, «il proletariato è pronto a qualsiasi azione»12.

Un mese prima lo stesso tema e la denuncia contro la violenza fascista sono oggetto di un suo intervento nella seduta del consiglio comunale del 14 novembre13. Denuncia che ripete nella successiva riunione consiliare del 27 gennaio 1921 quando afferma che «non saranno certamente gli incendi, le devastazioni […] che ci faranno astenere dalla lotta contro la classe borghese»14.

Per Fantozzi la resistenza al fascismo passa dalla lotta di classe. L’8 gennaio durante l’assise dell’Consiglio generale delle leghe della succursale pontederese della Camera del lavoro confederale, relaziona sulle agitazioni dei lavoranti del legno, degli operai dei surrogati del caffè, dei barrocciai, degli spazzini e dei pastai di Pontedera e Lari e riporta la notizia della risoluzione positiva dello sciopero dei tessili che ha visto l’adesione di 1800 operai15. Nella stessa occasione interviene sulle vertenze dei coloni, dei fiammiferai e dei cordai, che sta seguendo in quelle stesse giornate, e sullo sciopero dei metallurgici e dei braccianti di Montefoscoli e di Peccioli. Questa relazione, oltre a offrire un’idea del clima e del fermento del movimento operaio locale, ci aiuta a inquadrare anche il ruolo del dirigente sindacale e la sua indiscutibile capacità politica ed organizzativa. Fantozzi è un uomo del popolo e un uomo di azione, non scrive su «L’Ora nostra» e non sembra intervenire nel dibattito in corso tra riformisti, massimalisti e comunisti che proprio in quelle settimane si confrontano a Livorno al 17° congresso nazionale. Probabilmente quello che infastidisce i fascisti e i loro finanziatori è la sua capacità di organizzare i lavoratori e fare di loro un argine popolare all’avanzata fascista.

Così, in una sede di un locale Fascio di combattimento o nel salotto di una bella villa sulle colline della Valdera, si giunge alla decisione fatale: l’eliminazione fisica del segretario della Camera del lavoro sembra la strada più breve per gli squadristi per la capitolazione del movimento operaio della Valdera.

Il 2 aprile 1922 Alvaro Fantozzi è atteso a Marti per la riunione della Lega operaia, il suo intervento è stato annunciato dal numero de «L’Ora nostra» del 31 marzo. La mattina parte da Pontedera su un calesse condotto dal vetturino Francesco Mazzei e, come relaziona il Prefetto al Ministro dell’Interno in una nota del 15 aprile, «ai fascisti locali […] e ancor più che ad essi ai proprietari del luogo […] non poteva essere gradito sapere che il Fantozzi cercava di riorganizzare la lega operaia, tenendo all’uopo una conferenza privata socialista»16. Tre uomini lo attendono sulla strada di Marti, precisamente a Castedelbosco, e lo uccidono con vari colpi di pistola. Il Prefetto Malinvero informa immediatamente il Ministro dell’Interno e nel testo del telegramma la vittima, diversamente da come era stata precedentemente descritta nelle carte di polizia, diventa «persona mite e ben voluta»17.

Secondo il Prefetto i tre aggressori sono gli esecutori materiali di «un atto criminoso precedentemente organizzato e voluto da […] agrari e fascisti che in quella regione sono collegati»; vengono immediatamente arrestati tutti i membri del «direttorio locale fascista» e la marchesa Baldovinetti che lo stesso Prefetto definisce «nota incoraggiatrice e sovvenzionatrice dei fascisti locali»18. Per «Il Ponte di Pisa» invece, che dedica al fatto un anonimo trafiletto nella rubrica «Su e giù per la provincia», «non si conoscono neppure le ragioni del delitto»19.

Il 4 aprile si tengono a Pontedera i solenni funerali di Alvaro Fantozzi e, nonostante l’evidente tensione, il Prefetto Malinverno autorizza un concentramento fascista per la stessa giornata20 premurandosi, dopo poche ore, di chiedere al Ministro che siano inviate 50 guardie a rafforzare l’ordine pubblico. Per manifestare il cordoglio per la morte di Fantozzi l’«Alleanza del lavoro» di Pisa pubblica un manifesto a firma della Camera del lavoro confederale, della Camera sindacale e del Sindacato dei ferrovieri nel quale si denuncia la scientifica programmazione delle violenze contro «i nostri migliori uomini»21.

Il trasporto funebre è guardato a vista dalle squadre fasciste che avevano chiesto al Prefetto che dietro il feretro sfilassero solo i parenti della salma22. Al funerale, che parte dalla sede della Camera del lavoro, sono però presenti oltre seimila persone, con una larga rappresentanza delle associazioni e dei partiti di sinistra e più di cinquanta corone che accompagnano la «salma al cimitero dove non fu pronunciato nessun discorso e il corteo si sciolse silenziosamente»23.

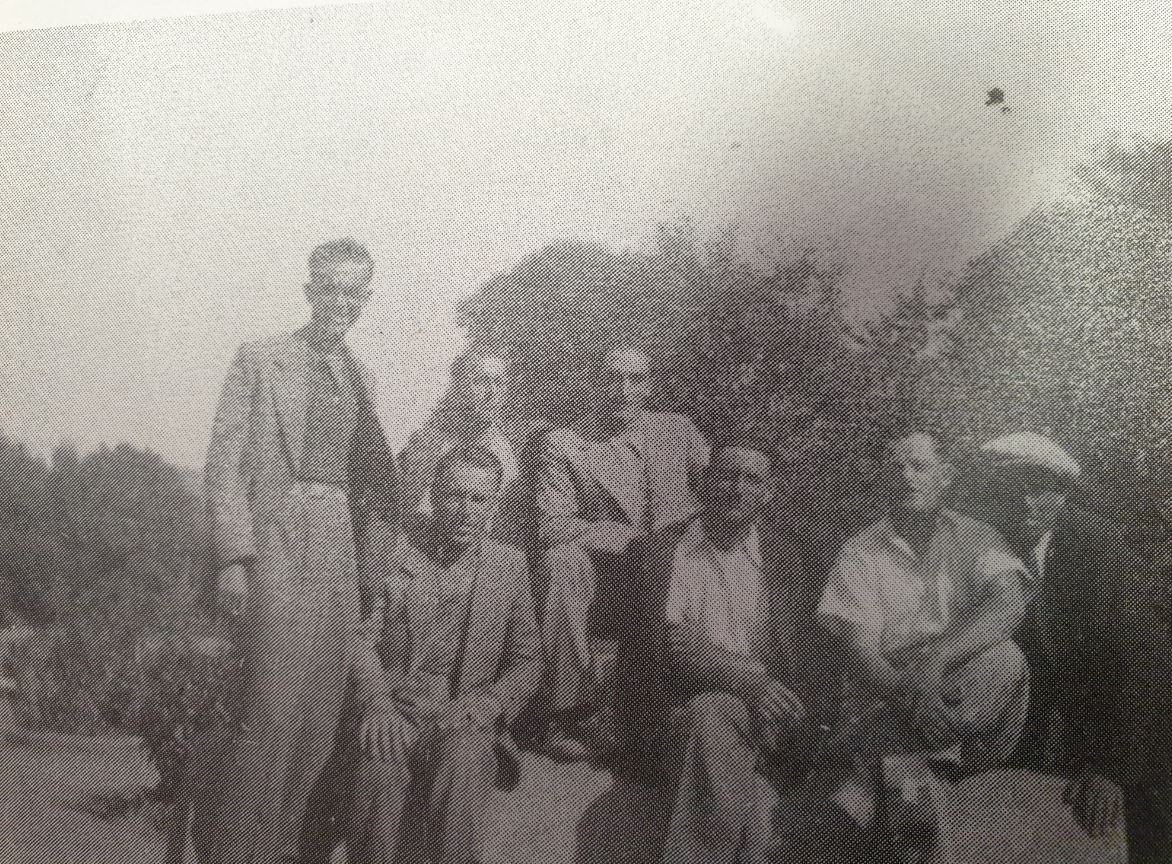

Nei giorni successivi il deputato socialista Giuseppe Mingrino, già segretario della Camera del lavoro confederale di Pisa, presenta un’interrogazione parlamentare e il Pretore di Pontedera riceve una lettera anonima che indica come assassini tre fascisti di Santa Croce sull’Arno: Quirino Vanni, Gaetano Duranti e Dino Berti. I tre, oltre ad essere noti per la loro violenza, sono sospettati di aver preso parte, pochi mesi prima, all’omicidio di Mario Susini e Artibano Gronchi, uccisi mentre partecipano, a Capanne di Montopoli, a una riunione della Lega dei fornaciai. Una lettera simile viene recapitata anche al Sindaco di Pontedera Narsete Citi nella quale si descrivono più precisamente i fatti: i tre sospettati «partirono la sera di sabato verso le nove, aspettarono la vettura al ponte di S/Croce, andarono fino a S/Romano e si incamminarono a piedi fino a Castel del Bosco dove andarono a dormire in casa di Fogli Italo residente in S/Croce e la mattina si alzarono e lasciarono i pastrani nella detta casa e s’incamminarono per la via di MARTI aspettando la preda». La lettera, il cui testo oggi è consultabile in una versione trascritta a macchina, termina con questa raccomandazione: «al momento che avete letto […] prego di stracciare questa lettera perché se venisse scoperta noi sarebbemo altre vittime come il povero FANTOZZI».

Le indagini per timore e per probabili intimidazioni nei confronti dei testimoni non portano a condanne.

La violenza fascista spazzerà via ogni forma di resistenza in Valdera. La città di Pontedera, gli ultimi giorni di luglio del 1922, verrà occupata dalle squadre d’azione di Buffarini Guidi e di Scorza, circa duemila fascisti provenienti da varie parti della Toscana bastonano centinaia di operai, devastano le sedi della Camera del lavoro, del PSI, del PCdI e costringono alle dimissioni la Giunta Citi da Palazzo Stefanelli24. La violenza è ampiamente prevedibile tanto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, l’on. Luigi Facta, pochissimi giorni prima della caduta del suo primo dicastero, in un telegramma del 27 luglio mette in allarme il Ministro della Guerra, Pietro Lanza di Scalea, sui possibili incidenti di Pontedera, e denuncia l’atteggiamento del Comandante della divisione di Livorno che ha rifiutato, l’invio a Pontedera di cento militari: «Prego E.V. provvedere subito perché comandante predetto invii immediatamente truppa richiesta. Faccio osservare che rifiuto opposto fa ricadere sull’Autorità militare completa responsabilità eventuali dolosi fatti»25.

Dopo la Liberazione il ricordo del sacrificio di Alvaro Fantozzi è stato scolpito nel marmo, su una lapide apposta all’ingresso di Palazzo Stefanelli. Il Comune di Pontedera ha dedicato al suo ricordo una strada. A Casteldelbosco, sul luogo dove venne ucciso, un cippo ricorda il fatto e a lui è stata dedicata la piazza centrale del piccolo borgo di Marti. Nel solco della sua opera una Casa del popolo di Pontedera e la sezione ANPI della Camera del lavoro di Pisa portano oggi il suo nome.

1Non ammazzare, «L’Ora nostra», 15 aprile 1921.

2Per un inquadramento complessivo si v. F. Bertolucci, Alle radici della guerra civile a Pisa e nella provincia, https://www.toscananovecento.it/custom_type/alle-radici-della-guerra-civile-a-pisa-e-nella-provincia.

3Sulle agitazioni delle campagne si v. L’Uomo e la Terra. Lotte contadine nelle campagne pisane, Montepulciano, Editori del Grifo, 1992.

4La sezione socialista pontederese con la Camera del lavoro confederale nominano una commissione per iniziare le procedure e seguire i primi lavori, il presidente è Narsete Citi (futuro sindaco di Pontedera), Leopoldo Belli il segretario e Adolfo Massei il cassiere, mentre i membri della commissione sono Guido Malloggi, Fernando Caciagli, Romolo Silvi e Italo Fiorentini. Cronaca rossa della Provincia. Pontedera. Casa del popolo, «L’Ora nostra», 1° gennaio 1920.

5Cfr. «L’Eco del popolo», settimanale del PPI, 21 marzo 1920.

6Il PSI raggiunge 1.436 voti e l’affluenza dell’intero corpo elettorale è inferiore al 50%. Cfr. R. Cerri, Pontedera tra cronaca e storia. 1859-1922, Bandecchi e Vivaldi, Pontedera, 1982 p. 256.

7Elezioni amministrative in Provincia, «Il Ponte di Pisa», 23-24 ottobre 1920.

8Pontedera. Cronaca rossa della Provincia, «L’Ora nostra», 23 ottobre 1920

9La delibera è pubblicata, per volontà e su iniziativa del «Comitato per le manifestazioni di commemorazione di Alvaro Fantozzi», nel volume Alvaro Fantozzi, Pontedera, Bandecchi e Vivaldi, 1996.

10Il Congresso provinciale della Camera del lavoro confederale, «L’Ora nostra», 31 luglio 1920.

11Intestatari di strade comunali. Biografie, a cura del Comune di Pontedera, Bandecchi e Vivaldi, Pontedera, 2001, p. 40-41.

12Cronaca rossa della provincia. Pontedera. «L’Ora nostra», 24 dicembre 1920.

13Il verbale della seduta in Alvaro Fantozzi, cit.

14Il verbale della seduta in Alvaro Fantozzi, cit.

15Cronaca rossa della provincia. Pontedera. «L’Ora nostra», 14 gennaio 1921.

16Archivio Centrale dello Stato, Affari riservati generali e riservati, Cat. G1, b. 148, fasc. 348.

17Ib.

18Ib.

19Su e giù per la provincia. Da Pontedera, «Il Ponte di Pisa», 9 aprile 1922.

20Alla stazione ferroviaria di Pisa vengono arrestati diversi squadristi livornesi che, con rivoltella in tasca, si stanno dirigendo a Pontedera.

21Il testo del manifesto è riportato nell’articolo Martirologio proletario. Ancora una vittima: Alvaro Fantozzi, «L’Ora nostra», 7 aprile 1922

22M. Piazzesi, Diario di uno squadrista toscano 1919-1920, Roma, Bonacci, 1980, pp. 221-223.

23Martirologio proletario. Ancora una vittima: Alvaro Fantozzi, «L’Ora nostra», cit.

24L’occupazione fascista di Pontedera, «L’Ora nostra», 8 agosto 1922. V., inoltre, Pontedera, industriosa e civile, in un soffio di ribellione, di fede, di amore, ha cancellato per sempre l’onta del bruto dominio bolscevico. 5000 camicie nere spezzano la tirannia bolscevica, «L’Idea Fascista», 6 agosto 1922.

25Archivio Centrale dello Stato, Affari riservati generali e riservati, Cat. G1, b. 148, fasc. 348.

![Antifascisti grossetani nel 1928. Da sx in piedi: Attilio Vitali, Gino Franchi, Paolino Ancarani, Luigi Franchi, [...], Artino Meconcelli, Ferdinando Nardini, Adamo Tonini, Augusto Boschi,. Da sx seduti: Dino Berti, Pietro Ginanneschi (pHOTO CREDITS: a.- bANCHI, sI VA PEL MONDO)](https://www.toscananovecento.it/wp-content/uploads/2021/10/antifascisti-grossetani-3.jpg)