Facibeni, Bartoletti, Nesi: la Madonnina del Grappa nella luce del Concilio

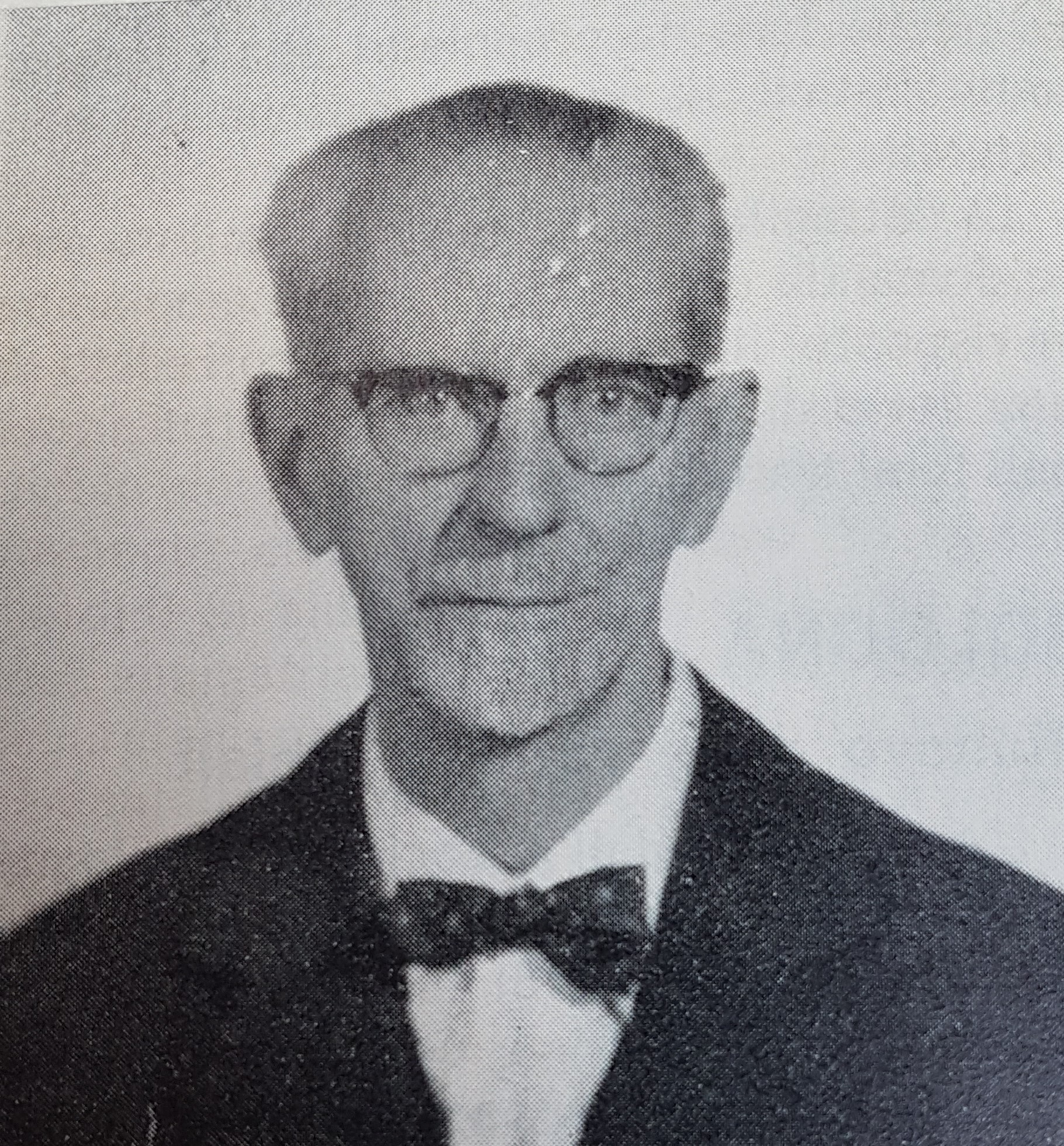

«Niente di meno indicato richiederebbe il ricordo del Padre, che un ripetersi cordiale dei suoi fatti e del suo esempio, senza approfondire e senza tener d’occhio gli aspetti positivi della realtà, che cambia e si evolve di suo. Ora mi pare che uno dei valori più schietti e più esigenti dello spirito del Padre sia proprio quello di adattare le linee del suo pensiero e della sua esperienza ad una situazione in atto, evitando la pura celebrazione di ciò che fu, di ciò che fece. Per questo io credo che gli ex allievi abbiano una grande responsabilità: essi traggono dalla esperienza di lavoro e di casa riflessioni vive. Pertanto essi dovrebbero esser quasi la consulta permanente, il vivaio fecondo di riflessioni sulla possibilità di inserire sempre più l’eredità del Padre nei problemi e nelle attese del nostro tempo. Ciò obbligherebbe oltretutto gli stessi ex allievi ad avere un impegno ed un atteggiamento di presenza nel mondo di oggi ed eviterebbe loro il rischio tremendo di esser stati tratti per distaccarsene dal popolo, piuttosto che esser stati tratti dal popolo per restarvene inseriti, con una capacità maggiore di arricchimento spirituale, in una elevazione del bene comune» (Nesi, 1964). In questa riflessione che don Alfredo Nesi consegnò nel 1964 alla rivista dell’Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa in occasione del sesto anniversario della morte di don Giulio Facibeni, si avvertono insieme l’eco del rinnovamento conciliare, allora di quotidiana attualità, e la particolare prospettiva con la quale il sacerdote guardava all’eredità lasciata dal Padre, come don Facibeni veniva chiamato a Firenze. Alfredo Nesi, intimo amico di don Lorenzo Milani, era nato a Lastra a Signa (Firenze) il 18 luglio 1923, e dopo aver condotto la sua formazione sacerdotale al seminario Cestello ed essere stato ordinato presbitero nel 1946, era entrato nell’Opera Madonnina del Grappa nel 1947. Da quell’anno e fino al 1954 era stato a Rovezzano dove, da subito, aveva coniugato l’esperienza sacerdotale e pastorale con quella educativa e socio-culturale dando avvio a scuole professionali e di avviamento al lavoro. Dal 1954 al 1958 svolse attività a Rifredi accanto a don Facibeni, perfezionando poi i suoi studi in teologia alla pontificia università Angelicum di Roma fino al 1962. Quando scrisse queste riflessioni su Facibeni sulle pagine de «Il Focolare», don Nesi si trovava già da due anni a Livorno, dove era stato chiamato dal vescovo Andrea Pangrazio come parroco nel quartiere Corea: da lì sarebbe poi fiorita la sua innovativa esperienza dell’Istituzione Sperimentale del Villaggio Scolastico.

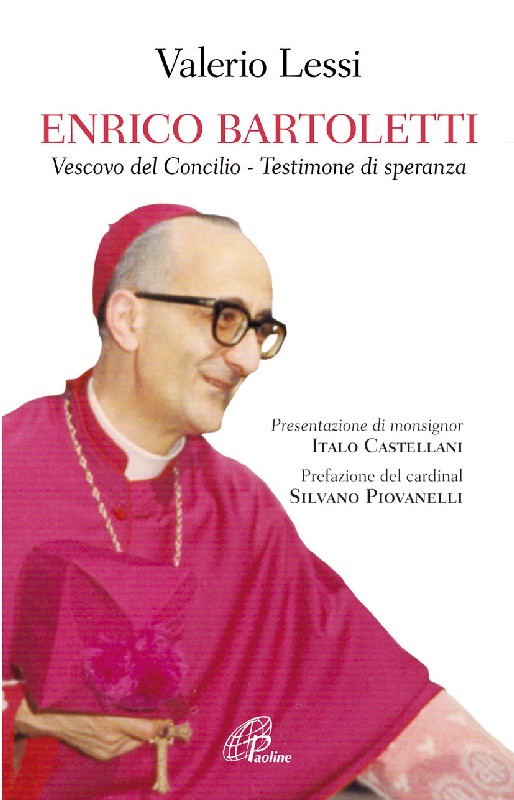

Quella di don Nesi – che fu certamente tra i più originali interpreti dell’eredità di Facibeni – era una prospettiva che mirava a non cristallizzare in un esercizio di pura memoria il pensiero e l’esperienza del fondatore dell’Opera, ma ad aggiornarle in maniera costantemente aderente ai “segni dei tempi”. Questa continua tensione alla revisione dei fondamenti su cui basare l’azione pastorale e spirituale dei sacerdoti dell’Opera diviene di particolare rilievo soprattutto se letta attraverso il filtro dell’azione di monsignor Enrico Bartoletti, figura di assoluta centralità per l’Opera negli anni successivi alla morte di Facibeni.

Don Nesi non a caso vedeva in monsignor Bartoletti, come chiaramente ebbe modo di esplicitare, «il vero costruttore dell’eredità di don Facibeni» (Nesi, 1996, p. 34). Una costruzione che tendeva a riadattare e ridisegnare la missione dell’Opera secondo le nuove architetture del rapporto Chiesa-modernità che il Concilio aveva tracciato. Un processo che in don Nesi era molto chiaro, quando sosteneva che «le normative tanto precise, le indicazioni sistematiche date e lasciate da don Bartoletti-vescovo ai Preti dell’Opera costituirono, in chiave tipicamente facibeniana, anche la lettura del Concilio Vaticano II» (Ibidem). D’altra parte, l’importanza che Bartoletti ricoprì per mantenere unita la comunità dei sacerdoti è stata più volte confermata da tutti i sacerdoti dell’Opera che ancora oggi, il 5 marzo, in occasione dell’anniversario della scomparsa di Bartoletti, organizzano un incontro di preghiera e ricordo. Tutto questo fa anche emergere alcuni tratti del percorso biografico di Bartoletti ancora poco messi in luce dalla storiografia e che rivelano il profondo, e poco conosciuto, legame tra due figure chiave del cattolicesimo novecentesco toscano e, più precisamente, italiano.

In primo luogo, è da evidenziare che dopo la morte di don Facibeni, il gruppo dei sacerdoti guardò a Bartoletti come al punto di riferimento insostituibile per mantenere l’Opera sulla linea e nel carisma indicati dal Padre. Più ancora, si può affermare che Bartoletti esercitò sui sacerdoti quel «carisma della paternità» (Nesi, 1996, pp. 153-164) prima così profondamente praticato da Facibeni verso i suoi sacerdoti: una paternità fatta di una intensa capacità di ascolto, della sensibilità di saper sentire con gli altri, di una dedizione senza stanchezze e senza riserve anche quando i superiori incarichi avrebbero forse consigliato di desistere.

Per altro verso emerge quanto l’ininterrotto esercizio praticato da Bartoletti nel meditare, aggiornare e reinterpretare la spiritualità di Facibeni abbia agito in profondità nel suo percorso di sacerdote, di vescovo e di vescovo tra i vescovi. Don Nesi, che dal 1954 al 1958 partecipò direttamente all’attività dell’Opera a Rifredi, sostiene che Bartoletti «visse con don Facibeni un’autentica comunione di spirito, di idee» (Nesi, 1996, p. 12). E d’altra parte lo stesso Bartoletti confidava, durante un incontro con i sacerdoti dell’Opera, di aver vissuto «i momenti più decisivi e importanti» della sua vita, «accanto al Padre» (Ai sacerdoti dell’Opera, 1980, p. 21). Nel discorso di commemorazione tenuto alla Madonnina del Grappa nel febbraio 1974 – fondamentale per comprendere l’ottica con la quale l’allora segretario della Cei guardava all’eredità di Facibeni – Bartoletti parlava del fondatore dell’Opera in termini di «profezia»: lo descriveva come «un dono, un carisma profetico, un profeta della continuità». «Vero profeta» perché il suo messaggio si poneva «in continuità di tradizione e di vita» e si inseriva, perciò, «in tal modo nel solco storico della vita della Chiesa, nel suo cammino, nel suo pellegrinaggio, nel suo itinerario nel mondo». Profeta soprattutto perché nel suo messaggio si potevano «cogliere fondamentali linee di vita sacerdotale, di vita pastorale e di vita cristiana per il nostro mondo di oggi». Traghettare l’Opera fiorentina nel post-Concilio significava per Bartoletti «capire questa profezia», per essere «sospinti a realizzarla, non in forme che ricopino soltanto quello che il Padre ha fatto, ma che, cogliendone invece lo spirito, lo sappiano inserire nelle nuove mutate situazioni, quelle situazioni, del resto, che egli già prevedeva e sentiva cogliendone i problemi e cercandone concretamente le soluzioni» (Bartoletti, 1982, pp. 298-299).

Sembra opportuno qui richiamare quanto sostenuto da Luigi Sartori a proposito di Bartoletti: secondo il teologo egli fu chiamato a vivere, nel corso di tutta la sua esperienza sacerdotale, una teologia di tipo «sapienziale». Una teologia cioè che diveniva un quotidiano esercizio di verifica e scoperta della verità, in quanto ogni situazione ed ogni evento costituivano per lui dei “segni dei tempi” e quindi erano «luogo della Parola, luogo teologico, da interpretare ulteriormente con operazione veramente teologale» (Sartori, 1988, p. 28). In questo senso si può affermare che Bartoletti trovò nell’Opera della Madonnina del Grappa un particolare «luogo teologico» in cui esercitare le sua capacità ermeneutiche: egli riteneva che Facibeni incarnando un carisma autenticamente «ecclesiale, presbiterale e missionario» avesse offerto alla Chiesa alcune intuizioni che sarebbero giunte a maturazione solo con il Concilio Vaticano II. E lo diceva, con estrema chiarezza, ai sacerdoti dell’Opera: «Se si ripensa a questi tre aspetti […] dello spirito del Padre, allora si capisce come appare chiaro l’averlo definito – sia pure con tutti i limiti necessari – un profeta dei tempi nuovi». Perché, argomentava in un incontro del 1971, «è su queste linee, in fondo, che il rinnovamento della Chiesa, della sua vita, di quella dei sacerdoti e della loro pastorale, viene prospettato e dal Concilio e dalla necessità dei tempi nuovi». Sulle linee cioè «della ricostruzione di una vera unità ecclesiale completa, che non sia né puramente presbiterale, né puramente sezionale (per esempio di giovani o di altri)» (Bartoletti, 1980, pp. 88-91).

Ma è nella proposta di un’autentica spiritualità sacerdotale sostanziata nella necessità che i sacerdoti dell’Opera si impegnassero a vivere una vera vita comunitaria che Bartoletti vedeva una delle intuizioni più innovative e anticipatrici di Facibeni: la «vita comune» e la «comunità di vita» tra i sacerdoti furono auspicate esplicitamente dalla costituzione conciliare Lumen Gentium (28) e nei decreti Presbyterorum Ordinis (8 e 9) e Christus Dominus (30,1). Pierluigi d’Antraccoli ha notato quanto Bartoletti sentisse la necessità di favorire la comunione del presbiterio come l’aspetto dominante della sua missione di vescovo: nei suoi discorsi e nelle sue omelie si ritrovano innumerevoli riferimenti a questo punto; e ne parlava sempre con trepidazione, con profonda umiltà, ma anche con fermezza (D’Antraccoli, 1978, pp. 50-51). Per questo l’intuizione facibeniana era per lui tanto significativa: il Padre aveva raccolto intorno a sé un gruppo di sacerdoti, lo aveva curato con amore, e, specialmente negli ultimi anni della sua vita, aveva dedicato molto tempo a fornirgli delle Regole di vita, evitando formule che fossero «eccessivamente strutturate». Erano stati anni di incertezze, di passi indietro, ma anche di forte confronto con altre esperienze come con la Missione de France, con la Comunità del Prado di padre Chevrier e monsignor Ancel. Tutto ciò era segno per Bartoletti che «ante tempus», don Facibeni aveva «concepito la vita presbiterale come vita comune». Non soltanto come vita di comunione o di partecipazione, ma proprio «come vita comune presbiterale, in modo da ottenere una struttura non tipicamente “religiosa”, ma di comunione presbiterale, quale si addice ai preti» (Bartoletti, 1980, pp. 88-91). Concetti tanto chiari anche in don Nesi quanto affermava che i preti di don Facibeni non erano chiamati ad essere una congregazione religiosa, ma «restando preti secolari, a vivere una vita apostolica» in cui la gente poteva «riconoscere subito la vicenda stessa del vangelo»; e solo una «vita comune dei preti» poteva favorire, finalmente, «la crescita di un laicato di collaborazione, di animazione, di comunicativa» (Nesi, 1996, p. 49). Una tale concezione, secondo Bartoletti, era assolutamente innovativa: se si eccettua una certa consonanza con le idee di San Filippo Neri, non aveva riscontri «non soltanto nelle attuali forme canoniche, ma neppure nella storia del diritto canonico» (Bartoletti, 1980, pp. 88-91).

Da qui lo sforzo costantemente profuso perché questa comunità di vita tra i sacerdoti si realizzasse davvero: un impegno che si tradusse in indicazioni dettagliate su come vivere concretamente la spiritualità sacerdotale, ma anche in chiari ammonimenti a non deviare dal carisma facibeniano.

Non si sbaglia nel dire che la distanza tra la realtà dei fatti e l’ideale perseguito rimase sempre piuttosto notevole: lo si percepisce nello scorrere gli appunti degli incontri e nel ripercorrere le fasi di attrito e di crisi che in alcuni momenti hanno contraddistinto la vita dell’Opera e le relazioni tra i sacerdoti dopo la morte di Facibeni. Bartoletti ne era assolutamente consapevole: ma questo non gli impediva di considerare comunque di grande significato “teologico sapienziale” l’esperienza vissuta con l’Opera dopo la morte del Padre: si trattava di un esempio concreto di fraternità e comunità tra sacerdoti che era probabilmente quanto di più vicino alla sua idea di comunione del presbiterio egli avesse potuto sperimentare nella sua attività di prete e vescovo. Lo si avverte anche dal modo affettuosamente ironico con cui l’allora vescovo di Lucca raccontava quell’esperienza al suo clero diocesano: durante un’assemblea presbiterale – ricorda don Pietro Gianneschi che di Bartoletti fu segretario particolare per quasi sedici anni – il presule fece accenno, senza in realtà nominarli, ai preti dell’Opera con una frase molto significativa: «Il Concilio ha auspicato che i preti vivano una vita di comunità: certamente non è una esperienza facile. Lo verifico costantemente seguendo un gruppo di preti intelligenti, ma che rimangono… tanti “galli nel pollaio”».

Non si sbaglia nel dire che la distanza tra la realtà dei fatti e l’ideale perseguito rimase sempre piuttosto notevole: lo si percepisce nello scorrere gli appunti degli incontri e nel ripercorrere le fasi di attrito e di crisi che in alcuni momenti hanno contraddistinto la vita dell’Opera e le relazioni tra i sacerdoti dopo la morte di Facibeni. Bartoletti ne era assolutamente consapevole: ma questo non gli impediva di considerare comunque di grande significato “teologico sapienziale” l’esperienza vissuta con l’Opera dopo la morte del Padre: si trattava di un esempio concreto di fraternità e comunità tra sacerdoti che era probabilmente quanto di più vicino alla sua idea di comunione del presbiterio egli avesse potuto sperimentare nella sua attività di prete e vescovo. Lo si avverte anche dal modo affettuosamente ironico con cui l’allora vescovo di Lucca raccontava quell’esperienza al suo clero diocesano: durante un’assemblea presbiterale – ricorda don Pietro Gianneschi che di Bartoletti fu segretario particolare per quasi sedici anni – il presule fece accenno, senza in realtà nominarli, ai preti dell’Opera con una frase molto significativa: «Il Concilio ha auspicato che i preti vivano una vita di comunità: certamente non è una esperienza facile. Lo verifico costantemente seguendo un gruppo di preti intelligenti, ma che rimangono… tanti “galli nel pollaio”».

Non sarebbe corretto asserire che don Nesi fu tra i sacerdoti dell’Opera quello che con le sue realizzazioni più si mantenne fedele al carisma del Padre: certamente però don Nesi è stato tra quelli che più si è impegnato, anche dopo la morte di Bartoletti, a ripresentare con costanza all’Opera la lettura bartolettiana dell’eredità di don Facibeni. Si tratta, in fondo, di una sorta di doppia paternità e di doppia eredità per l’Opera che, pur in una concretizzazione non priva di difetti, ha permesso al gruppo di sacerdoti di don Facibeni di vivere un’esperienza di vita comunitaria tra preti secolari che ha indubbie caratteristiche di originalità nel panorama del cattolicesimo italiano. Se ne rendeva conto don Nesi nel 1996 quando guardandosi indietro così sintetizzava tutte le fatiche e le soddisfazioni nel dare consistenza all’intuizione facibeniana: «Questo gruppo di Preti, che ora può cominciare a prendere il titolo di comunità, proprio perché può distinguersi dalle troppe ed uggiose comunità di ogni tipo e di ogni pizzicore, è stato profondamente toccato da don Facibeni. Ma oggi, dopo anni di passione, di tensione, comunque di fedeltà alla Madonnina del Grappa, quei Compreti, sono in Diocesi di Firenze, senza dubbio alcuno, un esempio di intesa e di reciproca collaborazione, che può davvero costituire, ora che finalmente si parla di vita comune tra i preti secolari, un riferimento concreto di una realtà in atto» (Nesi, 1996, p. 29).