Il blitz compiuto dal collettivo femminista Non una di meno contro la statua di Indro Montanelli dei giardini di Porta Venezia a Milano lo scorso 8 maggio, ha nuovamente riportato al centro dell’agone mediatico il controverso rapporto tra gli italiani e il loro passato coloniale. I motivi che stanno alla base del gesto provocatorio delle attiviste (l’imbrattamento della statua con della vernice rosa lavabile), riguardano infatti una storia avvenuta in Etiopia tra il 1935 e il 1936, quando l’allora ventiseienne giornalista di Fucecchio prestava servizio nel Regio Esercito come comandante di un reparto di ascari impegnato nella guerra di aggressione scatenata da Mussolini contro il Paese africano.

Com’è noto, in quel frangente, Montanelli intrattenne per alcuni mesi una relazione di concubinato (o per usare un termine più specifico, di madamato) con una ragazzina eritrea di soli 12 anni che egli aveva “acquistato” dal padre. Di questa esperienza – accusano le attiviste – Montanelli non si è mai pentito né scusato, neanche in tempi recenti quando le sensibilità verso tali tematiche erano ormai ampiamente mutate; al contrario ne ha sempre rivendicato la legittimità in virtù delle profonde differenze culturali tra il mondo civilizzato e l’Africa [1]. Valga come esempio paradigmatico l’ultima volta in cui il giornalista parlò della sua madama dalle colonne del Corriere della Sera, il 12 febbraio del 2000:

Mi presentai al comandante di Battaglione, Mario Gonnella, un piemontese di lunga e brillante esperienza coloniale, che mi diede alcuni consigli sul modo di comportarmi con gl’indigeni e con le indigene. Per queste ultime, mi disse di consultarmi col mio «sciumbasci», il più elevato in grado della truppa, che dopo trent’anni di servizio sotto la nostra bandiera conosceva i gusti di noi ufficiali.

Si trattava di trovare una compagna intatta per ragioni sanitarie […] e di stabilirne con il padre il prezzo. Dopo tre giorni di contrattazione a tutto campo tornò con la ragazza e un contratto redatto dal capo-paese in amarico, che non era un contratto di matrimonio ma – come oggi si direbbe – una specie di «leasing», cioè di uso a termine. Prezzo 350 lire (la richiesta era partita da 500), più l’acquisto di un «tucul», cioè una capanna di fango e paglia del costo di 180 lire.La ragazza si chiamava Destà e aveva 14 anni [sic!]: particolare che in anni recenti mi tirò addosso i furori di alcuni imbecilli ignari che nei paesi tropicali a quattordici anni una donna è già donna, e passati i venti è una vecchia. […]Per tutta la guerra, come tutte le mogli dei miei Ascari, riuscì ogni quindici o venti giorni a raggiungermi dovunque mi trovassi […]. Arrivavano portando sulla testa una cesta di biancheria pulita, compivano – chiamiamolo così – il loro «servizio», sparivano e ricomparivano dopo altri quindici o venti giorni [2].

Fin dall’inizio della dominazione italiana in Eritrea sul finire del XIX secolo, il madamato si era imposto come la cornice istituzionale in cui si realizzavano i rapporti asimmetrici – e non di rado violenti – tra i coloni italiani e le donne indigene. L’esistenza di questo tipo di convivenza more uxorio che spesso si completava con la nascita di figli, veniva giustificata facendo riferimento al demoz (o dumoz), un complesso contratto matrimoniale a termine diffuso in alcune zone della colonia e caratterizzato da reciproci obblighi da parte dei contraenti; tra di essi il riconoscimento dei figli nati all’interno del rapporto, il pagamento da parte dell’uomo di un compenso annuo alla donna, e l’obbligo, sempre da parte dell’uomo, di provvedere alla prole nel momento in cui il legame fosse stato sciolto. Tuttavia, come hanno osservato Barbara Sòrgoni e Giulia Barrera, le convivenze stabili che coinvolgevano coloni italiani e donne eritree interpretavano il demoz in una forma peculiare che ovviamente andava tutta a vantaggio dell’uomo bianco: in qualche caso esso si configurava come una variante della prostituzione, in ragione del compenso che l’uomo doveva pagare alla donna; in qualche altro caso il madamato diveniva una sorta di concubinaggio attraverso cui l’uomo bianco poteva avere rapporti sessuali con la madama ed usufruire dei suoi servizi in ambito domestico, senza esser sottoposto ad alcun obbligo legale [3]. A prescindere che prevalesse l’una o l’altra interpretazione, raramente i figli nati da relazioni di questo genere venivano riconosciuti dal padre e pertanto erano destinati il più delle volte alla marginalità sociale. Allo stesso modo le donne abbandonate dai partner italiani si ritrovavano escluse dai contesti familiari di provenienza, non trovando spesso altra strada che quella della prostituzione.

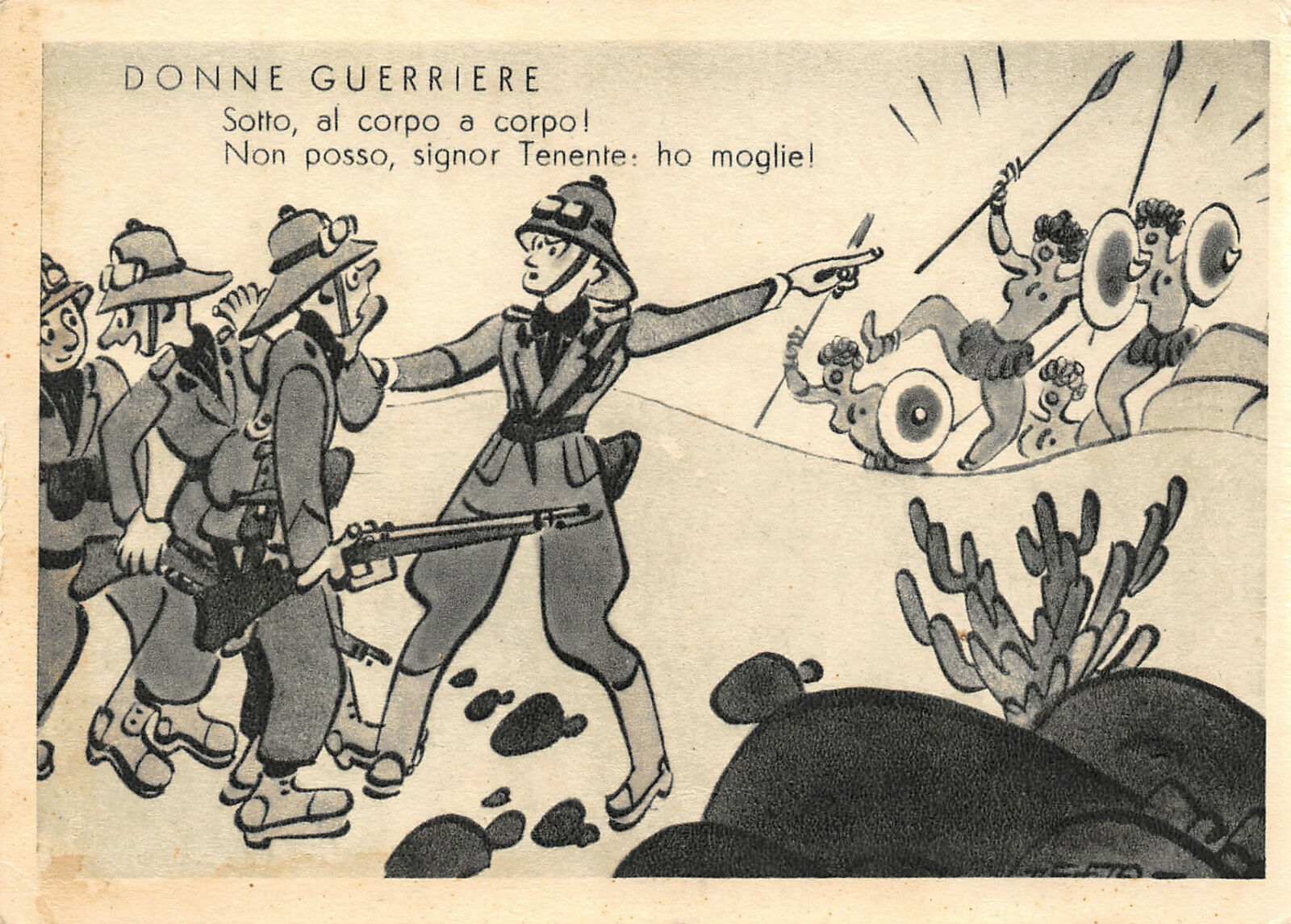

E. De Seta, Ufficio postale

Cartolina ad uso delle truppe nell’AOI

Milano, Edizioni d’Arte Boeri, 1935-36

Già nei primi anni del XX secolo, tra il 1909 e il 1914, l’amministrazione coloniale italiana aveva tentato di porre un freno a fenomeni di questo tipo attraverso una serie di norme incorporate in uno speciale diritto coloniale che miravano a ridurre al minimo qualsiasi commistione tra coloni (in modo particolare i funzionari coloniali) e popolazioni indigene [4]. Tuttavia, fu solo con l’avvio della fase imperiale del fascismo che l’orientamento segregazionista, già contenuto in nuce nella legislazione di epoca liberale, trovò uno sviluppo coerente e definitivo attraverso un progressivo irrigidimento del confine tra i “cittadini italiani” e i “sudditi eritrei ed etiopici”. L’arrivo a Massaua, tra il 1935 e il 1936, dei soldati e lavoratori italiani mobilitati per la guerra con Etiopia, aveva infatti alterato drammaticamente le proporzioni tra i maschi bianchi – passati da qualche migliaio a più di mezzo milione in brevissimo tempo – e le donne indigene, traducendosi in un aumento vertiginoso delle relazioni interetniche (il madamato, ma anche matrimoni e rapporti occasionali). Al fine di depotenziare il pericolo rappresentato da questa situazione promiscua, il regime fascista emanò quindi, nella seconda metà degli anni Trenta, una legislazione coloniale articolata su un impianto ideologico fortemente razzista che disciplinava la vita quotidiana in colonia, istituendo spazi differenziati per gli italiani e i nativi e riducendo al minimo i contatti tra le razze. I provvedimenti più importanti riguardavano la definizione delle categorie di “cittadino” e “suddito” (R.dl. 1 giugno 1936, n. 1019, Sull’ordinamento e l’amministrazione dell’Africa orientale italiana), la difesa del “prestigio della razza” e il divieto assoluto di rapporti matrimoniali o sessuali interetnici (L. 30 dicembre 1937, n. 2590, Sanzioni per i rapporti di indole coniugale tra cittadini e sudditi; R.dl 17 novembre 1938, n. 1728, Provvedimenti per la difesa della razza italiana; R.dl. 29 giugno 1939, n. 1004, Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell’Africa Orientale), la definizione dello status giuridico dei meticci (L. 13 maggio 1940, n. 822, Norme relative ai meticci) [5].

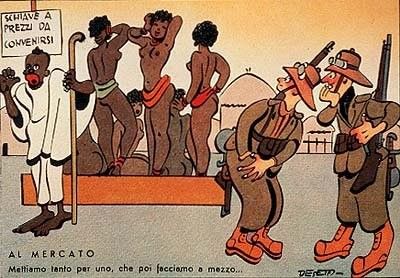

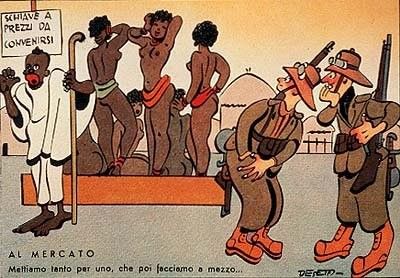

E. De Seta, Al mercato

Cartolina ad uso delle truppe nell’AOI

Milano, Edizioni d’Arte Boeri [1935-1936]

Sebbene tali leggi furono largamente eluse dagli italiani presenti in colonia, che fino alla caduta dell’impero continuarono a praticare il madamato e unirsi a donne indigene nonostante il rischio di finire in carcere, esse ebbero indubbiamente degli effetti devastanti sulla popolazione italo-africana. Essendo stati equiparati ai nativi dal punto di vista giuridico, sul finire degli anni Trenta, i meticci nati dalle unioni miste videro infatti svanire le già tenui possibilità di acquisire la cittadinanza italiana [6] così come l’opportunità di accedere alle «scuole e gli altri istituti di carattere sociale ed educativo, che storicamente avevano servito le comunità a retaggio misto» [7]. Nella gerarchia imperiale imposta dal fascismo per salvaguardare il prestigio della razza italica, il meticcio finì insomma per rappresentare un elemento destabilizzante che doveva essere in qualche modo occultato o comunque assorbito all’interno della categoria dei nativi.

I programmi di ortopedia sociale proposti dal regime fascista per ridefinire lo spazio imperiale secondo dettami razziali si scontravano però con l’esistenza dei cosiddetti «insabbiati», cioè uomini che non solo avevano familiarizzato con l’elemento indigeno ma la cui esistenza era ormai radicata profondamente nella condizione coloniale. Nel periodo di cui ci stiamo occupando, l’accusa di insabbiamento veniva rivolta, molto spesso, ai «vecchi coloniali». Con questa espressione si definivano tutti quei funzionari statali, agenti di commercio e militari che, avendo passato gran parte della propria vita in colonia, avevano contribuito a strutturarne la vita sociale, economica e culturale, grazie anche alla conoscenza degli usi, dei costumi e delle lingue delle popolazioni locali. Non di rado essi avevano instaurato relazioni più o meno formali con donne indigene e riconosciuto i figli nati da tali unioni.

- Alberto Pollera.

Foto in: B. Sòrgoni, Etnografia e colonialismo. L’Eritrea e l’Etiopia di Alberto Pollera 1873-1939

A questo proposito è di estremo interesse affrontare il caso di Alberto Pollera, la cui peculiare esperienza di amministratore coloniale ed etnografo ci permette di osservare i temi che abbiamo precedentemente passato in rassegna all’interno di un contesto di vita vissuta, che si svolse quasi interamente nel Corno d’Africa coprendo tanto la fase liberale del colonialismo italiano, quanto quella fascista [8]. Quinto di undici figli, Pollera nacque in una famiglia della piccola aristocrazia lucchese il 3 dicembre 1871. Ottenuto il diploma liceale entrò nel 1890 all’Accademia Militare di Modena, dove rimase per tre anni, per poi trasferirsi prima a Brescia e poi, dopo sua esplicita richiesta, nella neonata colonia Eritrea dove giunse nel 1894 con il grado di sottotenente. Un anno dopo viene raggiunto dal fratello Ludovico, anch’egli destinato a divenire un funzionario coloniale di un certo rilievo. Dopo esser entrato a far parte del Corpo Speciale d’Africa al comando del governatore Oreste Baratieri, fu coinvolto, pur senza parteciparvi direttamente, nella disfatta di Adua (1° marzo 1896), poi in alcune operazioni militari contro i dervisci e nella delimitazione del confine tra l’Eritrea e il Sudan anglo-egiziano. Nel 1903, svestita l’uniforme militare, divenne per sei anni un funzionario civile incaricato di amministrare la turbolenta regione del Gasc e Setit come “primo residente”. Fu nel periodo immediatamente precedente a questo incarico che egli conobbe Unesc Arai Araià Capté, una giovane donna originaria della regione di Axum, dalla quale ebbe quattro figli: Giovanni e Michele, nati nel 1902, Giorgina, scomparsa prematuramente a un anno tra il 1907 e il 1909 e infine Giorgio (1912). Stabilitasi ad Asmara con i figli, Unesc Arai rimase al fianco di Pollera per alcuni anni e, dopo la fine del loro rapporto, continuò ad essere mantenuta dall’ex compagno che le aveva acquistato un’abitazione. In seguito, Pollera fu nominato commissario della provincia del Seraé (1909-1917) e regio agente a Dessiè e ad Adua, in territorio etiope, fino al suo temporaneo collocamento a riposo nel 1928. Egli tuttavia, in quello stesso anno, accettò di prendere parte alla spedizione organizzata da Raimondo Franchetti in Dancalia, occupandosi dei preparativi logistici e mettendo a disposizione le sue conoscenze in ambito antropologico. Come molti altri funzionali costretti – in un certo senso – a conoscere gli usi, i costumi e le lingue delle popolazioni locali per poter assolvere al meglio alle pratiche dell’amministrazione coloniale, Pollera era infatti divenuto un “etnografo per necessità”, dedicandosi nel corso della sua vita alla stesura di numerose monografie di carattere storico-giuridico-antropologico [9]. In questa attività egli poté contare sull’aiuto determinante di Chidan Menelik, la sua seconda compagna, che aveva conosciuto nel 1912 e che gli diede altri tre figli: Mario (1913), Marta (1915) e Alberto (1916).

A differenza di altri coloniali che abbandonavano i meticci nati dalle relazioni con donne africane al loro destino, Alberto riconobbe tutti i suoi figli, sebbene dal punto di vista giuridico egli non potesse legittimarli. Secondo il codice civile italiano, infatti, il padre naturale non poteva legittimare i propri figli naturali a meno di non sposarne la madre. Come abbiamo visto in precedenza però, in colonia tale strada non era percorribile, i quanto di decreti governatoriali del 1909 e del 1914 integrati nel diritto coloniale rendevano virtualmente impossibili i matrimoni misti, costringendo il cittadino a dare le dimissioni dal pubblico impiego in caso di nozze con una donna indigena. Nonostante la mancanza di legittimazione, i figli di Pollera poterono comunque frequentare scuole italiane e poi, intorno alla prima metà degli anni Venti, spostarsi in Italia per completare gli studi presso alcune strutture educative religiose.

La visione che il funzionario lucchese aveva del colonialismo spiega almeno in parte questi peculiari atteggiamenti nei confronti delle compagne e dei figli. Facendo riferimento ai suoi scritti, Pollera fu senza dubbio animato, da un lato, dall’ideale della missione civilizzatrice compiuta dai bianchi in Africa, e dall’altro, da un razzismo paternalistico giustificato da un paradigma evoluzionistico attraverso cui le razze umane venivano collocate su una scala di sviluppo. Pur rimanendo convinto della superiorità degli europei sugli africani e dei diversi livelli di civilizzazione che a loro volta contraddistinguevano le popolazioni colonizzate, egli rigettava però ogni riferimento al determinismo biologico. In altre parole, egli attribuiva un carattere temporaneo alla presunta inferiorità di certi popoli rispetto ad altri, in quanto tale inferiorità non era stabilita da dati naturali o biologici, ma piuttosto da fattori storici, sociali e culturali. «Il diverso grado di civiltà esistente nel paese del quale parliamo [l’Etiopia] – affermava Pollera nel corso di una conferenza tenuta a Torino nel 1927 –, non deriva da una congenita ragione di razza, ma da cause estranee che ne hanno arrestato o ritardato lo sviluppo, cessate le quali un risveglio non è solo possibile ma probabile» [10]. La condizione di inferiorità dei popoli africani, insomma, non era una condizione immutabile ma transitoria e dunque facilmente superabile attraverso lo studio, l’educazione e, più in generale, l’«aiuto» dell’uomo bianco.

Alberto Pollera con i figli

Giorgio ( a sinistra) e Gabriele (a destra)

Foto in: B. Sòrgoni, Etnografia e colonialismo. L’Eritrea e l’Etiopia di Alberto Pollera 1873-1939

Sebbene il razzismo paternalistico di Pollera fosse una concezione molto diffusa nell’Italia di inizio secolo, alla metà degli anni Trenta, esso appariva come l’anacronistica espressione di un pensiero piuttosto isolato in un panorama culturale ormai egemonizzato da forme di determinismo che di fatto ponevano in relazione diretta la psiche e le facoltà mentali al dato razziale inteso in senso biologico. Negando ogni possibile progresso alle «razze inferiori», tale orientamento, propugnato in maniera sempre più massiccia da antropologi di regime come Lidio Cipriani, fornì la base scientifica su cui fu legittimata la legislazione razziale nell’Africa Orientale Italia.

In questa fase crebbe l’isolamento di Pollera all’interno del contesto coloniale, nonostante egli avesse continuato a ricoprire cariche importanti (console di Gondar, in Etiopia dal 1929 al 1932; responsabile della biblioteca governativa e capo della sezione studi e propaganda presso l’Ufficio affari generali del personale del governo dell’Eritrea ad Asmara dal 1932 al 1939; consigliere personale del governatore dell’Eritrea Daodiace a partire dal 1937). Da un lato egli fu colpito dall’”offensiva” lanciata dai nuovi funzionari fascisti verso i “vecchi coloniali” accusati – come abbiamo visto in precedenza – di infangare il prestigio della razza e di essere ormai avvezzi ai costumi dei nativi. Dall’altro, come funzionario di stato, Pollera dovette conciliare la sua immagine pubblica con la sua sfera privata, gli imperativi richiesti ad un esponente del governo coloniale ai suoi legami affettivi con la compagna e i figli. In questo senso è facile riscontrare molte contraddizioni tra una adesione, probabilmente superficiale e di facciata, alle politiche governative e prese di posizione nette a favore dei meticci nati da unioni miste tra cittadini e sudditi.

La famiglia Pollera, riunitasi in Eritrea a partire dai primi anni Trenta, visse sulla sua pelle il mutato clima della colonia: la figlia Marta, ad esempio, fu espulsa dall’organizzazione delle Giovani Fasciste poiché meticcia; il figlio Giovanni allontanato dai luoghi di ritrovo in cui soleva recarsi per lo stesso motivo; la compagna Chidan tenuta lontana dalle cerimonie ufficiali dove non sarebbe potuta più comparire. Lo stesso Alberto eluse accuratamente ogni pretesto di vita mondana per ripiegare su un onorevole concubinaggio a cui metterà fine poco prima della sua morte, sposando la sua compagna nel 1939.

Marta Pollera, figlia di Alberto

Foto in: B. Sòrgoni, Etnografia e colonialismo. L’Eritrea e l’Etiopia di Alberto Pollera 1873-1939

Pur accettando, almeno ufficialmente, alcuni punti della politica razziale fascista (il divieto di matrimonio tra donne italiane e indigeni; la limitazione, entro una certa misura, del fenomeno del concubinaggio; la preferenza dei meticci nati da padre italiano e madre locale su quelli nati dall’unione opposta), Pollera si oppose in più occasioni alla legge del 1936 sull’ordinamento dell’Africa Italiana che ometteva ogni riferimento alla cittadinanza per i meticci, aprendo così la strada alla cancellazione di questa possibilità dalla legislazione vigente [11]. La sua preoccupazione maggiore era infatti legata al fatto che i suoi figli sebbene riconosciuti, rimanevano tecnicamente “illegittimi” e pertanto avrebbero potuto perdere da un momento all’altro la cittadinanza italiana ed essere parificati, dal punto di vista giuridico, agli nativi. Nel 1937 la questione fu portata davanti alla Corte d’Appello di Addis Abeba che alla fine riconobbe la piena cittadinanza ai figli del funzionario.

L’anno successivo, mentre i legislatori stavano preparando la legge che avrebbe definitivamente risolto il problema del meticciato dal punto di vista giuridico (la futura L. 13 maggio 1940, n. 822, Norme relative ai meticci), Pollera tornò ad occuparsi della questione relativa agli Italo-Eritrei indirizzando un appello accorato direttamente a Mussolini.

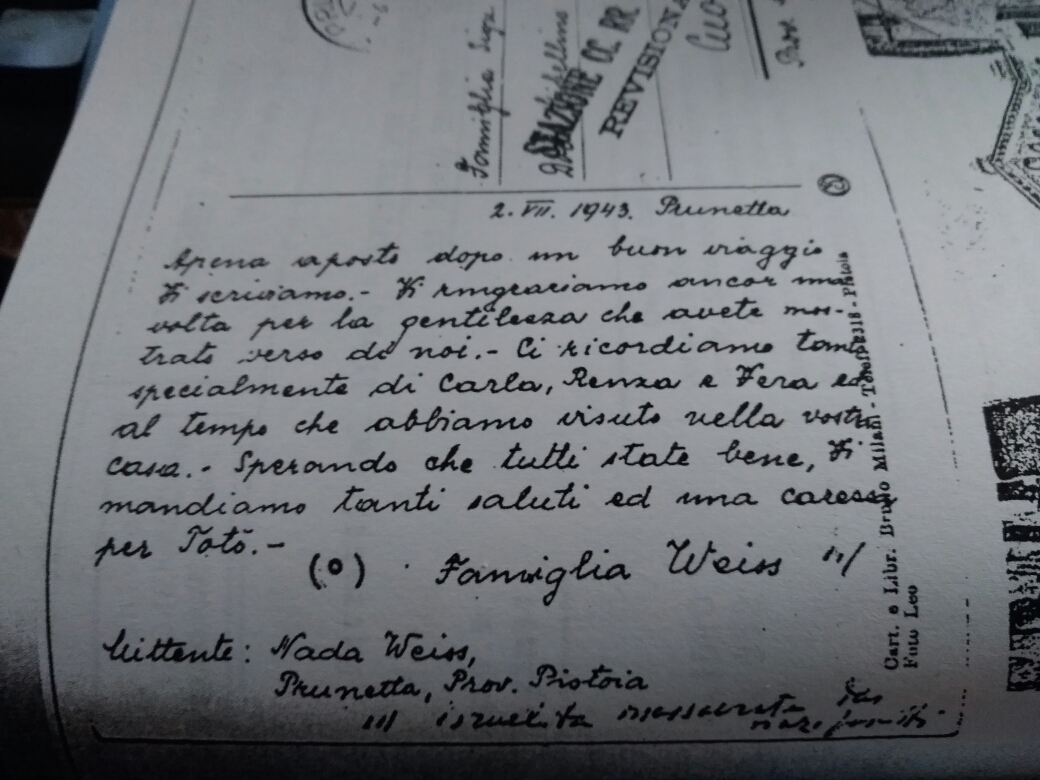

Scrive Pollera il 10 dicembre 1938:

Questi nostri figli meticci sono dunque per sangue del padre, per fisico prestante, per l’educazione, per sentimenti, perfettamente italiani. Sono ufficiali, funzionari, professionisti, commercianti, artigiani, onesti operai; e le femmine buone madri di famiglia, coniugate ad Italiani, ebbero prole per qualità intellettuali, morali, e fisiche spesso superiori agli italiani di razza pura […]. L’Albo d’oro dei caduti durante la guerra europea, ed in quella etiopica, segna i nomi di diversi nostri figli meticci, partiti volontari, colla benedizione paterna, perché da noi educati ad amare quella Patria per la quale non inutilmente consumammo la vita in terra d’Africa. Noi vogliamo, o Duce, restare orgogliosi della loro memoria, e non dover rimpiangere di averli spinti all’olocausto della propria vita per una Patria che avesse a rinnegarli […]. Nessuno pensa di chiedere modificazioni ad una legge che promana da Voi: chiediamo solo che detta legge sia chiarita con senso di umanità, come fu promesso [12].

Il passaggio centrale di questo brano mette in luce il tentativo di Pollera di ricomprendere i meticci nati da unioni miste all’interno della comunità nazionale, segnalando come prova tangibile di questo fatto la disponibilità dimostrata da quest’ultimi a morire per la Patria. Così facendo, il funzionario lucchese rievocava la dolorosa esperienza della perdita del figlio Giorgio che, arruolatosi come volontario per la guerra italo-etiopica, cadde in combattimento contro i ribelli abissini nei pressi del fiume Omo Bottego, al confine con il Kenya, il 12 dicembre 1936, ricevendo una medaglia d’oro al valor militare.

Nelle intenzioni dell’autore, l’appello a Mussolini avrebbe dovuto parlare a nome di tutti gli Italo-Eritrei che si trovavano ancora nello stato di figli riconosciuti e che la nuova proposta di legge sembrava voler integrare nella categoria di “suddito”. La sentenza che aveva sancito il riconoscimento della cittadinanza italiana ai Pollera, era stata probabilmente viziata dall’influenza del padre nella società coloniale, come sembra esser confermato dal fatto che decine di richieste analoghe furono respinte, nello stesso periodo, dai giudici della Corte d’Appello di Addis Abeba.

Alla fine, la legge sul meticciato, emanata nel maggio 1940 pochi mesi dopo la morte di Pollera, non ebbe effetti retroattivi, conservando la cittadinanza al novero ristretto degli Italo-Eritrei che l’avevano già ricevuta o fossero in procinto di riceverla all’entrata in vigore della legge stessa. Tuttavia, allo stesso tempo, per la stragrande maggioranza dei meticci dell’Africa Orientale Italia si apriva una fase drammatica: ogni residua possibilità di essere riconosciuti dai padri naturali, di essere adottati da cittadini, di ricevere un’istruzione adeguata e di ottenere la cittadinanza italiana si perdeva per sempre.

Note:

[1] Questa storia deve la sua popolarità ad alcune interviste televisive rilasciate dal giornalista nel corso degli anni Settanta e Ottanta. Nel 1972, durante il programma L’ora della verità condotto da Gianni Bisiach, Montanelli parlò per la prima volta della sua madama ricevendo un duro attacco da parte della giornalista femminista di origine eritrea Elvira Banotti che lo accusava di giustificarsi sulla base di pregiudizi razzisti di tipo biologico – e non solo culturale – nei confronti delle popolazioni del Corno d’Africa. Dieci anni dopo, in un’intervista rilasciata ad Enzo Biagi per la Rai, egli fece di nuovo riferimento alla propria esperienza coloniale in Etiopia cambiando però versione sull’età (da 12 a 14 anni) e sul nome (da Fatima a Destà) della ragazzina, forse per porsi al riparo da eventuali critiche. Cfr. la sezione Multimedia.

[2] La Stanza di Montanelli in «Corriere della Sera», 12 febbraio 2000.

[3] Sull’istituto del madamato e la sua diffusione i riferimenti sono Barbara Sòrgoni, Parole e corpi. Antropologia, discorso giuridico e politiche sessuali interrazziali nella colonia Eritrea (1890-1941), Liguori Editore, Napoli 1998 e Giulia Barrera, Sex, Citizenship, and the State. The Construction of the Public and Private Spheres in Colonial Eritrea, in Perry Willson (a cura di), Gender, Family, and Sexuality: The Private Sphere in Italy 1860-1945, Palgrave Macmillan, New York 2004.

[4] Mi riferisco ai R.D. 19 settembre 1909, n. 839 e R.D. 10 dicembre 1914, n. 16. Nel primo caso, l’articolo 43 specifica che è «inibito ai funzionari coloniali di coabitare con donne indigene»; nel secondo caso l’articolo 42 specifica invece che «il funzionario coloniale che contragga matrimonio con una indigena è considerato dimissionario».

[5] Per una panoramica sulla legislazione razziale Cfr. Nicola Labanca, Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana, Il Mulino, Bologna 2002, pp. 441-424.

[6] Il vuoto legislativo relativo allo status dei meticci era stato colmato con la L. 6 luglio 1933, n. 999, Ordinamento organico per l’Eritrea e la Somalia, attraverso cui i figli nati nelle colonie d’Eritrea e Somalia da un genitore di «razza bianca» rimasto ignoto, avrebbero ottenuto la cittadinanza italiana previo possesso di specifici requisiti culturali e morali e al compimento del diciottesimo anno d’età. La legge prescriveva inoltre accurati procedimenti di «diagnosi antropologica etnica» al fine di discernere il «bianco scuro» dal «nero bianco» e dunque di ridurre la platea dei potenziali beneficiari.

[7] Gian Paolo Calchi Novati, L’Africa d’Italia. Una storia coloniale e postcoloniale, Carocci, Roma 2011, p. 246.

[8] Sulla vita di Alberto Pollera il riferimento imprescindibile è Barbara Sòrgoni, Etnografia e colonialismo. L’Eritrea e l’Etiopia di Alberto Pollera 1873-1939, Bollati Boringhieri Torino 2001.

[9] Tra le più importanti segnaliamo I Baria e i Cunama, Reale Società Geografica, Roma 1913; La donna in Etiopia, Ministero delle Colonie, Roma 1922; Lo Stato Etiopico e la sua Chiesa, SEAI, Roma-Milano 1926; La battaglia di Adua del 1° marzo 1896 narrata nei luoghi ove fu combattuta, Carpigiani e Zipoli, Firenze 1928; Le popolazioni indigene dell’Eritrea, Cappelli, Bologna 1935; Storie, Leggende e Favole del Paese dei Negus, Marzocco, Firenze 1936; L’Abissinia di ieri, Scuola Tipografica Pio X, Roma 1940.

[10] Alberto Pollera, Che cos’è l’Etiopia, Tipografia editrice Riva, Torino 1927, p. 6.

[11] Cfr. supra la già citata L. 6 luglio 1933, n. 999, Ordinamento organico per l’Eritrea e la Somalia.

[12] Lettera di Alberto Pollera a Benito Mussolini, Asmara 10 dicembre 1938 citata in Barbara Sòrgoni, Etnografia e colonialismo, cit., p. 210.