L’ex miniera di Niccioleta – frazione del Comune di Massa Marittima in provincia di Grosseto – è nota soprattutto nella memoria pubblica per l’efferata strage1 nazifascista del 13-14 giugno 1944, quando 83 minatori furono massacrati tra il piccolo borgo minerario e Castelnuovo Val di Cecina (Pi), nei giorni della ritirata tedesca.

In questa sede non ci soffermeremo sull’analisi della dinamica di questo episodio già accuratamente studiato, ma sulla portata di quei comportamenti di dissidenza e opposizione al fascismo diffusi tra i minatori di questo villaggio minerario nel corso degli anni Trenta, ritenuti di massimo consenso al regime. A tal fine crediamo necessaria una panoramica sulle difficili condizioni socio-economiche degli operai di questo contesto produttivo, che alimentarono lo scontento e li indussero a manifestare il loro sentimento antifascista anche con gesti eclatanti, ben prima dell’antifascismo organizzato manifestatosi con la lotta di Liberazione.

Credits: autore Civilini, Lando (attr.) – Datazione: 1935 – 1949 – Luogo: Niccioleta (Collocazione: Milano (MI), Centro per la cultura d’impresa, fondo Edison, EDS_ST_DV_2056)

Dopo le prime operazioni di ricerca avviate dall’inizio degli anni Venti, la miniera2 di pirite di Niccioleta di proprietà della Società Montecatini entrò definitivamente in funzione nel 1929, quando fu stipulato il contratto di lavoro per i primi 150 operai. Era solo l’inizio di questa attività produttiva, che garantì al colosso della Montecatini il monopolio della pirite italiana, la materia prima fondamentale per la produzione di acido solforico, impiegato per le esigenze dell’industria chimica e per la produzione di fertilizzanti per l’agricoltura. Negli anni successivi i lavori furono rapidamente ampliati e crebbero sia le maestranze che la produzione3. In Maremma la Montecatini era già attiva dal 1899 e, per quanto riguarda la pirite, deteneva la proprietà anche delle miniere di Gavorrano e Boccheggiano. Nei primi anni Trenta fu inaugurato un imponente sistema di teleferiche, il più lungo d’Europa (oltre 40 km), che permetteva di collegare le tre miniere con Scarlino scalo: da qui il minerale estratto veniva caricato sui treni o condotto a Portiglioni per esser spedito via mare. All’inizio degli anni Trenta e fino al 1940 a Niccioleta fu dato avvio alla costruzione del vero e proprio villaggio minerario di impronta architettonica razionalista, organizzato secondo un ordine gerarchico e dotato dei principali servizi.

Le condizioni di vita degli addetti alle miniere non furono però mai facili. Già nel 1926 venivano denunciate le manchevolezze del sindacalismo fascista4 da parte del sindaco di Massa Marittima, Innocenzo Vecchioni, che riferiva sia «l’abbandono pressoché continuo di questa massa benemerita per parte di chi è preposto alla sua tutela economica e morale», sia le angherie di alcune direzioni di miniere verso le masse dei lavoratori organizzati nel sindacato fascista, riferendosi in particolare «ai licenziamenti o retrocessioni di grado per ripicche verso chi ha un grado nell’organizzazione, come è avvenuto nelle Miniere Niccioleta e Accesa»5. Dal canto suo, il segretario provinciale dei sindacati fascisti, Gino Finotello, rilevava il mancato rispetto dei concordati di lavoro da parte delle imprese, in primis nella parte riferita ai cottimi6. Nello stesso anno il segretario federale Ferdinando Pierazzi e Finotello7 si recarono a Roma presso i vertici delle organizzazioni politiche e sindacali, per far presente la necessità di rinnovare o elaborare contratti equi in favore delle maestranze operaie locali, i cui guadagni erano giudicati largamente insufficienti alle necessità di vita. Dopo la lunga e difficile opera di conciliazione per i patti collettivi di lavoro ispirati ai principi corporativi (nel 1928 furono stipulati quelli per i minatori e gli operai metallurgici), in provincia cominciò ad assumere proporzioni preoccupanti la disoccupazione, dovuta principalmente alla crisi dell’industria mineraria e al ristagno dell’edilizia. La concorrenza estera, la minor richiesta dei mercati, le carenze infrastrutturali, la scarsa competitività dovuta agli alti costi e alla bassa qualità di alcune produzioni erano le cause principali delle difficoltà economiche in Maremma, inserite nel ben più ampio contesto della grave crisi economico-finanziaria internazionale, il cui episodio più eclatante fu il crollo della borsa di Wall Street nell’ottobre 1929, che comportò anni di recessione.

Tra la fine degli anni Venti e i primi anni Trenta la crisi colpì principalmente le industrie estrattive, edili, chimiche, metallurgiche e del legno, traducendosi in sospensioni o chiusure di attività, riduzioni delle giornate lavorative, continui licenziamenti, all’interno di contesti produttivi divenuti sempre più minacciosi e autoritari.

Alla fine degli anni Venti, tra tutte le miniere della Montecatini la situazione era particolarmente critica a Gavorrano8, dove il lavoro era ridotto a cinque giorni settimanali, le paghe erano molto basse, quelle sui cottimi venivano periodicamente ridotte e le maestranze erano molto scontente e conducevano una vita di ristrettezze con forti ricadute sullo stato di salute, come dimostravano le statistiche degli ammalati. Solo il 30 novembre 1929 furono stabilite le nuove tariffe salariali9 per i minatori della Montecatini, dopo l’accordo siglato tra l’Unione industriale fascista della provincia di Grosseto e l’Unione provinciale dei sindacati fascisti dell’industria. Pur vantando che l’apertura della miniera di Niccioleta aveva rappresentato il segno della volontà di dar massimo impulso all’attività estrattiva, nell’ottobre 1931 la Montecatini fece presente la gravissima contrazione nei programmi commerciali di collocamento e vendita delle piriti estratte nelle miniere maremmane. In sei mesi fu accumulato uno stock per oltre 100mila tonnellate nonostante l’orario ridotto e i licenziamenti degli operai, poiché la Germania – principale mercato estero – aveva denunciato i contratti di forniture e rinunciato a nuovi acquisti, mentre la domanda era calata pure nel mercato interno per la diminuzione della produzione del susperfosfato per l’agricoltura10. La società optò, dunque, per i licenziamenti degli operai di minor resa nelle miniere di pirite maremmane. Il 1° ottobre 1931 persero il lavoro 88 operai della miniera di Niccioleta e 57 di quella di Boccheggiano. Un altro duro colpo per i minatori della Montecatini si verificò il 17 ottobre 1931, quando in sede ministeriale furono concordate le riduzioni salariali del 21%11. Il 21 ottobre 1931, durante il cambio turno, circa cento operai della miniera di Gavorrano rivolsero ingiurie al direttore della miniera e ripresero i lavori con mezz’ora di ritardo. Intervenne Solimeno Petri, commissario dell’Unione provinciale dei sindacati fascisti dell’industria, che chiese l’intervento del Comitato intersindacale al fine di riesaminare la questione della riduzione salariale (ristabilendo un guadagno giornaliero di almeno 12 lire per gli adulti e otto per donne e ragazzi), mantenere le cinque giornate lavorative settimanali e infine creare spacci aziendali – a cura della Montecatini – per alleviare lo stato di disagio dei lavoratori12.

Credits: autore Civilini, Lando (attr.) – Datazione: 1935 – 1949 – Luogo: Niccioleta (Collocazione: Milano (MI), Centro per la cultura d’impresa, fondo Edison, EDS_ST_DV_2057)

Il prefetto di Grosseto Giovanni Tafuri sollecitò l’intervento del Ministero delle Corporazioni, che nel dicembre 1931 cercò vanamente di convincere la Montecatini – che aveva già licenziato 350 operai – a mantenere le cinque giornate lavorative, evitando il licenziamento di altri 350 lavoratori. Quest’ultima non si mosse però dalle condizioni poste (riduzione a quattro delle giornate lavorative settimanali con il licenziamento di 350 lavoratori o mantenimento delle cinque giornate lavorative con il licenziamento di ben 700 operai), scegliendo la seconda opzione e facendo presente che solo per questioni di ordine politico non aveva ancora provveduto al licenziamento del secondo scaglione di 350 lavoratori13. Un episodio che dimostra la subalternità e la scarsa capacità d’imposizione dello stesso Ministero nei confronti della Montecatini.

La situazione era particolarmente critica pure alla miniera di Niccioleta e rischiava seriamente di compromettere il consenso al regime. Circa 200 dei 350 operai occupati nel borgo minerario non acconsentirono al pagamento dei contributi sindacali e al rinnovo della tessera per l’anno 1932, motivando tale dissenso con le loro disagiate situazioni economiche. Il Comando dei carabinieri di Massa Marittima dispose indagini per verificare che fra la massa operaia non vi fossero sobillatori che agivano per scopi antinazionali14. Stessa cosa era successa a Boccheggiano, dove 300 operai avevano rifiutato il rinnovo della tessera sindacale a causa del suo aumento da sei a 10 lire, mostrando al contempo un forte malcontento per le loro tristi condizioni economiche e per il generale disinteresse del sindacato verso le loro problematiche15.

Nell’aprile 1932 fu lo stesso Direttorio federale grossetano a richiedere la revisione dell’accordo salariale al Ministero delle Corporazioni, dopo aver constatato che gli operai dipendenti dalle miniere di Boccheggiano e Niccioleta percepivano un salario medio giornaliero di 10 lire lavorando cinque giorni a settimana. Si trattava di un guadagno ritenuto insufficiente alle più stringenti necessità quotidiane, che aveva depresso lo stato d’animo dei minatori con ripercussioni in campo politico16. In quel periodo la produzione annua totale delle tre miniere di pirite della Montecatini (Gavorrano Niccioleta e Boccheggiano), più quella di Ravi di proprietà della Società Marchi, ammontava a circa 400mila tonnellate. Il 15 giugno 1932 il prefetto Celi tornò dunque a invocare l’adozione di misure protezionistiche presso il Ministero delle Corporazioni, poiché, stando ai dati da lui recepiti, porre il divieto d’importazione alle 150mila tonnellate di pirite provenienti da Spagna e Grecia avrebbe giovato alla Montecatini, che sarebbe potuta tornare alle sei giornate lavorative nelle sue miniere, con l’assunzione di nuova manodopera17.

Nulla si mosse però a livello governativo. Il 30 luglio 1932 la direzione della miniera di Montecatini di Gavorrano affisse i manifesti che comunicavano il licenziamento di 250 operai. Scoppiarono così nuovi disordini, con circa 300 minatori che si radunarono davanti alla direzione stessa, emettendo grida ostili e lanciando pure qualche sasso contro gli uffici Bedeaux18. Quest’ultimo è il nome dell’inventore del sistema omonimo di razionalizzazione del lavoro volto ad aumentare la produttività, che fu introdotto anche nelle miniere maremmane della Montecatini a partire da quella di Gavorrano dal 1° marzo 1932, tra le lamentele degli operai e una notevole diffidenza anche da parte delle autorità fasciste. Tale sistema si basava sulla scomposizione analitica del lavoro e per le paghe si allacciava a meccanismi d’incentivi a partire dall’unità Bedeaux, corrispondente alla quantità di lavoro che poteva essere svolto da un operaio, in condizioni normali, in un minuto.

Il segretario federale Vecchioni, rivolgendosi al Ministero delle Corporazioni, considerò l’atteggiamento degli operai come diretta conseguenza degli inqualificabili sistemi della Montecatini e della mancanza di comprensione dei dirigenti della miniera. Le autorità fasciste maremmane temevano che il calo della produzione e i licenziamenti avrebbero avuto gravi conseguenze per il mantenimento del consenso al regime e dell’ordine pubblico a livello locale, ecco quindi la necessità di una continua mediazione con le forze imprenditoriali, avvantaggiate però proprio da quel sistema corporativo adottato dal fascismo, che per porre fine alla lotta di classe aveva minato libertà e diritti dei lavoratori.

L’ira delle autorità locali verso la Montecatini si manifestò anche nel corso della riunione del Comitato intersindacale del 23 luglio 1932. Petri si soffermò a lungo sulla questione degli operai della Montecatini, che in soli due anni avevano visto i loro salari dimezzati. Al di là delle riduzioni salariali elencò altre anomalie dovute al comportamento della società, quali: la mancata istituzione di spacci aziendali; l’introduzione arbitraria del sistema Bedeaux nella miniera di Gavorrano a partire dal 1° marzo 1932, che riduceva notevolmente i salari dei lavoratori (da una paga media giornaliera di 26,2 lire con la tariffa a cottimo pieno si scendeva alle 17,2 lire con i valori Bedeaux); la cessazione al 1° luglio 1932 della garanzia accordata per il mantenimento della paga media giornaliera a 17,2 lire; l’arbitrio nel conglobamento del carovita nel guadagno giornaliero; il licenziamento di 30 operai in seguito a un infortunio mortale verificatosi nella miniera di Gavorrano quale diretta conseguenza dell’introduzione del Bedeaux; l’annuncio della chiusura della miniera di Fenice Capanne a Massa Marittima; ed infine l’arbitraria riduzione apportata ai guadagni di alcune squadre di operai addetti ai lavori di rialzamento dei bacini. Il segretario federale Vecchioni condannò, invece, il metodo utilizzato dalla Montecatini, che provvedeva ai licenziamenti senza contrattazione con gli organismi sindacali interessati, «ai quali premerebbe che il numero dei licenziati non venisse a gravare su una sola località ma fosse sempre equamente ripartito fra i diversi paesi dai quali le miniere traggono la manodopera». Dal punto di vista politico Massa Marittima risultava il centro più vulnerabile della provincia, tanto che Vecchioni non esitò a definire come «antifascista» l’azione della Montecatini nei confronti del paese minerario. «Tale sistema, che può aver avuto, come conseguenza diretta una diminuzione notevole di fiducia verso gli organismi politici e sindacali della provincia, che, a dire degli stessi operai, non avrebbero saputo sufficientemente arginare l’azione della Montecatini, è riprovevolissimo», le durissime parole del federale19.

Il 7 agosto 1932 la Montecatini licenziò definitivamente i 250 operai già segnalati. Tra questi riuscirono a salvare il posto di lavoro solo 90 operai di Massa Marittima, in parte confermati a Gavorrano (35), in altra parte assunti a Niccioleta (55).

Niccioleta. Edificio dell’Associazione Nazionale Combattenti di Niccioleta

Credits: autore Civilini, Lando (attr.) – Datazione: 1935 – 1949 (Collocazione: Milano (MI), Centro per la cultura d’impresa, fondo Edison, EDS_ST_DV_2118)

Nel 1933 proseguirono le difficoltà nei mercati del rame, del mercurio e dei prodotti metallurgici. Petri ribadì che persisteva uno stato di depressione morale tra i minatori – in primis tra quelli di Niccioleta e Boccheggiano – visto il «considerevole malcontento sia per l’inadeguamento dei salari al bisogno della vita, sia per i noti metodi esotici di lavoro, arbitrariamente applicati»20. La questione dei minatori maremmani assunse una rilevanza nazionale e fu trattata perfino nella riunione del Direttorio nazionale del Pnf a Bari, nel settembre 1933. Intanto, i provvedimenti antidisoccupazione, rimasti a lungo lettera morta, trovarono una loro prima applicazione a partire dalla fine del 1934, sulla base di alcune misure cardine quali le 40 ore settimanali, l’abolizione del lavoro straordinario, la limitazione dell’impiego di donne e ragazzi alle prestazioni di loro competenza specifica e la sostituzione dei lavoratori pensionati. Fu una prima boccata d’ossigeno per le maestranze locali, con alcune industrie – tra cui quelle estrattive – che ripresero le assunzioni, ponendo un primo argine alle conseguenze drammatiche dell’assenza di lavoro, particolarmente sentite nell’area amiatina e in quella dell’Argentario. Tra il 10 e il 15 dicembre 1934, con l’applicazione delle 40 ore lavorative la Montecatini procedette all’assunzione di 167 operai, tra cui 32 a Niccioleta, 46 a Boccheggiano e 80 a Gavorrano21.

Era vicina anche la resa dei conti col sistema Bedeaux. L’introduzione di questo sistema di lavoro – applicato anche alle miniere di Gavorano, Boccheggiano, Ravi e Rigoloccio della Montecatini – aveva infatti originato una lunga vertenza che fu posta a livello nazionale. La maggiore intensità di lavoro richiesta agli operai si era risolta addirittura in una diminuzione delle paghe. La questione fu chiusa il 9 novembre 1934 con la mozione del Comitato corporativo centrale22, che ristabiliva il primato della regolazione collettiva per l’applicazione di qualsiasi sistema di salario o incentivi, mantenendo ai lavoratori la possibilità di conoscere con chiarezza e semplicità gli elementi che componevano la loro retribuzione. Tale atto sancì l’abolizione del Bedeaux e il ritorno alle tariffe a cottimo pieno nelle miniere della Montecatini, con piena soddisfazione delle autorità fasciste locali23.

L’episodio del Bedeaux costituì però un’eccezione. «Non potevano esserci dubbi ormai su quale fosse la collocazione del fascismo nel conflitto tra padroni e operai. La presenza sempre più diffusa in ruoli chiave della gerarchia della miniera – anche se soprattutto nelle mansioni inferiori di sorveglianza – di personale di esplicita appartenenza fascista, spesso di matrice squadrista, ne era la manifestazione più esplicita. L’identificazione del fascismo con il comando capitalistico, e viceversa, era netta. […] Emerse talvolta qualche residua frizione tra le autorità locali e la Montecatini, indotta dalla percezione dello strapotere che la società mineraria stava esercitando, ma nessuna giunse mai a incrinare la consonanza di fondo. Questo connubio Stato/capitale, o anche fascismo/capitale, sperimentato dai minatori già nel sottosuolo, si riproduceva in superficie, dove, insieme al ruolo primario di antagonista di classe, assumeva quello benevolo, ma sempre diffidente e all’occorrenza severo e perfino brutale, del padre di famiglia attento ai bisogni dei propri figli»24.

L’accordo per le tariffe salariali delle maestranze della Montecatini fu stipulato il 22 febbraio 1935. Furono stabilite le tariffe per i lavori a cottimo, i quali dovevano esser fissati mediante un biglietto rilasciato all’inizio del lavoro dal capo servizio al capo compagnia, contenente indicazioni sulle caratteristiche fisiche e tecniche del lavoro stesso: una loro mutazione poteva portare al diritto della revisione dei prezzi di cottimo. Per i lavori non previsti nelle tabelle allegate l’impresa era chiamata ad applicare nuove tariffe provvisorie della durata di due mesi, «tali da permettere agli operai laboriosi e di normale capacità lavorativa di raggiungere un guadagno non inferiore a quello delle categorie cui appartengono». Nella liquidazione dei guadagni di cottimo doveva risultare con semplicità ed evidenza il lavoro eseguito, con a parte le trattenute sul salario. Infine, furono stabilite delle maggiorazioni per il lavoro straordinario e festivo25. Tra gli operai della Montecatini si manifestò da subito una certa apprensione per la prima liquidazione in loro favore con il nuovo sistema: timori giudicati infondati dal prefetto di Grosseto Francesco Palici di Suni, che il 3 maggio 1935 scrisse che le nuove tariffe avevano migliorato, sia pure di poco, le condizioni salariali delle maestranze26. Ci possiamo chiedere se ci furono veramente questi miglioramenti salariali. Ci vengono in aiuto due importanti documenti. Il primo, prodotto dal sindacato provinciale fascista dei lavoratori dell’industria, specifica che le tariffe concordate nel 1935 erano ispirate al desiderio di assicurare all’operaio laborioso e di normale capacità produttiva il guadagno della paga ad economia maggiorata del minimo di cottimo. Nelle paghe non furono però conteggiate le operazioni passive, ossia i “tempi persi” che pure venivano considerati nell’unità Bedeaux, procurando così un danno economico per i lavoratori27. Ciò è confermato da un importante promemoria prefettizio del giugno 1939, che rivela come la trasformazione del Bedeaux in cottimo normale e tale mancato conteggio comportarono una diminuzione di circa il 12% dei salari. Inoltre, più in generale, calcolando tutte le riduzioni e gli aumenti per le maestranze della Montecatini dal 1930 al 1939, emergeva un quadro impietoso, ovvero un abbassamento dei salari del 36-40%28.

All’inizio del 1936 la miniera di Niccioleta poteva contare su circa mille lavoratori ed era in pieno sviluppo. Produceva, infatti, quasi 17mila tonnellate di pirite al mese, con un rendimento medio a operaio maggiore rispetto alle miniere di Gavorrano e Boccheggiano, dove si producevano rispettivamente 24mila e 12mila tonnellate con 1.660 e 800 operai. La situazione produttiva era in continuo miglioramento per i prezzi di vendita molto più remunerativi (1,6-1,7 lire per unità zolfo rispetto alle 1-1,1 del 1935), ma paradossalmente la situazione salariale delle maestranze era sempre più preoccupante, poiché con i loro guadagni i minatori non erano in grado di garantirsi il minimo indispensabile per soddisfare i loro bisogni materiali, tanto che ogni mese centinaia di lavoratori si dimettevano dalle miniere di pirite della Montecatini per cercare fortuna altrove29.

Il 25 giugno 1936 il questore di Grosseto riferì al prefetto lo stato di disagio dei minatori della miniera di Niccioleta per gli scarsi guadagni e la loro richiesta di un nuovo contratto di lavoro, specificando che «la stessa questione si agita nelle altre miniere dipendenti dalla Montecatini. Si rende pertanto necessario e urgente un radicale provvedimento prima che abbiano a verificarsi incidenti»30. Lo stesso prefetto Palici di Suni un mese prima aveva avvertito i ministeri competenti, facendo presente che le paghe in tutte le miniere della Montecatini continuavano ad essere estremamente basse – con massimi che raramente superavano le 12 lire – ed esprimendo quindi la necessità di concedere almeno un ritocco parziale ad alcune categorie di lavoratori31.

Credits: autore Civilini, Lando (attr.) – Datazione: 1935 – 1949 – Luogo: Niccioleta (Collocazione: Milano (MI), Centro per la cultura d’impresa, fondo Edison, EDS_ST_DV_2061)

Presso le confederazioni interessate si era aperta una vertenza per la revisione dei salari nella miniera della Niccioleta, che stava per essere deferita all’esame del ministero delle Corporazioni, poiché non era stato possibile raggiungere l’accordo sulla richiesta dei lavoratori di determinati salari base, oltre la maggiorazione di cottimo del 20%. Per il prefetto, più che insistere sulla determinazione sempre complessa e difficile dei salari base, sarebbe stato più utile estendere le tariffe di cottimo pieno in vigore nella miniera di Gavorrano alle altre miniere maremmane della Montecatini. Il 23 luglio 1936, presso il Ministero delle Corporazioni, fu stipulato l’accordo salariale integrativo per gli operai della miniera di Niccioleta (poi esteso a quella di Boccheggiano), che prevedeva a seconda delle categorie di lavoratori un aumento dal 7 al 20% sui salari fino al momento percepiti32. Per tutto il personale furono stipulate le paghe a economia e quelle con il 20% di cottimo. Le tariffe di cottimo dovevano essere fissate sul posto di lavoro nei primi cinque giorni del mese dal caposervizio in relazione alle condizioni fisiche e tecniche del lavoro. Fissati i prezzi, i capiservizio erano tenuti a rilasciare ai capicompagnia i biglietti contenenti le indicazioni delle caratteristiche fisiche e tecniche del lavoro ed i prezzi unitari, che dovevano essere sottoscritti dal capo compagnia. Erano previste inoltre maggiorazioni per le temperature nei cantieri interni, gli straordinari (20% in più per le prime due ore, 35% per le ore successive), i giorni festivi (50% in più della paga a economia) e le ore straordinarie notturne (60% in più della paga a economia)33.

La situazione però non migliorò e le controversie continuarono, soprattutto per quanto riguardava l’applicazione del minimo di cottimo, che la Montecatini intendeva riservare solo alle categorie di lavoratori sotto facile controllo e non, in caso di insufficiente produzione, ai singoli minatori che lavoravano «con una certa indipendenza a squadre nei sotterranei della miniera»34. Il prefetto cercò di convincere il segretario dell’Unione provinciale della Confederazione fascista dei lavoratori dell’industria, Fernando Marino, a svolgere opera di persuasione presso le masse operaie per far loro comprendere l’equità degli accordi sottoscritti in sede ministeriale. Marino restò però fermo nelle sue posizioni, chiarendo che dopo l’entrata in vigore dell’accordo salariale per i minatori della Niccioleta e di Boccheggiano, ad un considerevole numero di minatori adibiti ai lavori a cottimo non era stata corrisposta la paga di 15,8 lire giornaliere indicata nel suddetto accordo35.

La questione in ballo era se al lavoratore a cottimo dovesse spettare in ogni caso, quindi indipendentemente dal risultato della lavorazione, la percentuale minima di maggiorazione oltre la paga base. Marino chiariva che la giurisprudenza era ormai concorde nel ritenere che la maggiorazione di cottimo spettasse indistintamente a tutti i cottimisti, portando a sostegno della sua tesi la sentenza del pretore di Massa Marittima del 12 dicembre 1936, che nella causa intentata dell’operaio della Niccioleta, Orlando Orioli, contro la Montecatini, aveva condannato quest’ultima a pagare la somma richiesta dal lavoratore (15,91 lire), più gli interessi e le spese del giudizio. Orioli, classe 1908, nato a Siena e residente a Massa Marittima, aveva citato la Montecatini innanzi al pretore di Massa Marittima per ottenere il pagamento di 15,8 lire a titolo di corresponsione della differenza fra il salario percepito nel mese di agosto 1936 (14,29 lire giornaliere) e quello che gli sarebbe spettato nella misura del minimo garantito per il lavoro a cottimo (paga base di 13,15 lire più il 20% di maggiorazione). La sentenza specificò che la quota di maggiorazione era dovuta a tutti i cottimisti e costituiva parte integrante del salario36. Marino confermava che il sistema di vigilanza attivo in miniera avrebbe impedito la mancanza di laboriosità, essendo previste inoltre le punizioni disciplinari e i demansionamenti degli operai. Quest’ultimi, a loro volta, erano sicuramente interessati a produrre per superare i minimi di paga. L’insufficienza produttiva non era quindi dovuta alla mancata laboriosità dei minatori ma ad un’errata fissazione dell’unità di cottimo o alle difficoltà verificatesi nel corso dei lavori, un fenomeno frequente causato dalla durezza della roccia, dal ritardato scoppio di una mina, dalla mancanza di legname e di armature o da altre imprevedibili circostanze37.

Una quarantina dei 250 minatori adibiti nei lavori a cottimo nella miniera della Niccioleta non percepivano il 20% di maggiorazione perché il minerale estratto non raggiungeva la quantità stabilita e la Montecatini non li considerava laboriosi e di normale capacità lavorativa, appellandosi all’articolo due del contratto provinciale di lavoro. Le compagnie erano formate da quattro o sei operai: solo in quelle che producevano il quantitativo di materiale stabilito la Montecatini corrispondeva la paga giornaliera di 15,8 lire stabilita dal contratto. La repressione di ogni atto di dissidenza all’interno della miniera era all’ordine del giorno. I carabinieri di Massa Marittima, venuti a sapere che fra la massa operaia di Niccioleta vi erano elementi «non laboriosi, che tentano di creare dissidi», svolsero accertamenti per identificare i presunti sobillatori, in realtà colpevoli solamente di richiedere il trattamento economico previsto dal contratto di lavoro. Il 13 gennaio 1937 fu identificato quale «autore principale di tale lagnanza«» l’operaio Gino Quintavalle, classe 1911, un reduce della guerra d’Etiopia, che si batteva affinché agli operai fosse corrisposta la paga prescritta dal contratto. Quintavalle fu licenziato per indisciplina ma il fascio locale non attribuì nessuna colpa alla Montecatini38. Perfino i carabinieri di Grosseto rivelarono però che serpeggiava il malcontento tra gli operai di Niccioleta anche per la severità e l’eccessivo autoritarismo dei dirigenti della miniera. Quest’ultimi avrebbero dovuto porre, quindi, una maggiore attenzione al riguardo, per evitare che questo di stato di cose, giudicato ancora non allarmante, si acuisse39.

Credits: Stefani, Bruno (1901/ 1978) – Datazione: 1936 – 1943 – Luogo: Niccioleta (Collocazione: Milano (MI), Centro per la cultura d’impresa, fondo Edison, EDS_ST_DV_2124)

Nel corso del 1937 continuarono le lamentele degli operai di Niccioleta sia per la totale inadeguatezza della paga minima giornaliera in relazione al costo della vita (il riferimento era soprattutto alle paghe giornaliere dei manovali, pari a 11,4 lire per i 225 manovali esterni e a 11,7 lire per i 191 interni), sia per lo sconsiderato rialzo dei prezzi degli spacci aziendali, che dopo l’aumento del 7% dei salari degli operai erano addirittura cresciuti del 20%. Il questore di Grosseto invitò, dunque, i carabinieri ad esercitare assidua vigilanza e a comunicare ogni emergenza riguardante l’ordine pubblico40. Il 15 gennaio 1938 entrò in vigore il contratto collettivo per la disciplina dei cottimi, che all’articolo due garantiva ai cottimisti il guadagno della paga ad economia più la maggiorazione del cottimo togliendo la condizione dell’”operaio laborioso e in normale capacità produttiva”, mentre all’articolo tre prevedeva che agli operai dovessero essere comunicate per iscritto e da subito le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario corrispondente (tariffa di cottimo). La Montecatini, come rilevato dal sindacato fascista, non solo non assolse a tali doveri, ma aumentò considerevolmente il personale addetto alla sorveglianza degli stessi operai, al fine di ottenere da essi un aumento della produzione con mezzi coercitivi. «Pertanto gli operai che non riescono ad aumentare il proprio rendimento vengono, su indicazione degli stessi sorveglianti, chiamati in Direzione e diffidati di licenziamento. Gli operai temono fortemente che la Direzione miri a ottenere delle medie di rendimento assolutamente superiori alla loro normale capacità fisica, le quali non potrebbero essere mantenute, mentre potrebbero costituire dei precedenti di riferimento in caso di contestazioni o revisioni di tariffe di cottimo», scriveva il segretario dell’Unione provinciale della Confederazione fascista dei lavoratori dell’industria, Luigi Turchi, che segnalò tale fenomeno alla competente federazione nazionale di categoria e chiese all’Unione fascista degli industriali di Grosseto di rispettare sia l’articolo 19 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria mineraria, sia l’articolo tre del contratto collettivo per la disciplina dei cottimi41.

L’ultima modifica contrattuale degli anni Trenta si ebbe con il contratto collettivo per gli operai addetti alle aziende minerarie della provincia di Grosseto, siglato a Roma il 27 gennaio 1939 ad integrazione di quello nazionale stipulato il 9 maggio 1937. Per i lavoratori delle singole miniere della Montecatini furono stabiliti dei minimi di paga ad economia per la giornata lavorativa di otto ore, con i guadagni di cottimo adeguati a tali minimi e maggiorati della percentuale di cottimo (20% per le miniere di Niccioleta e Boccheggiano)42. Altre controversie sorsero però in merito all’accordo interconfederale per gli aumenti del ventennale, sottoscritto il 20 marzo 1939, che doveva essere applicato nella misura del 10% su tutti gli elementi di retribuzione. La Montecatini, però, rivalendosi su un presunto onere derivato dal nuovo contratto, dispose l’aumento del solo 5%, suscitando ancora una volta il malumore degli operai. Quest’ultimi, temendo di non vedersi concessi gli aumenti disposti dal duce, manifestarono al sindacato fascista la forte volontà di trasferirsi in altre province per poter guadagnare di più. La vertenza, risolta il 19 giugno 1939 dopo ampio esame presso le competenti federazioni nazionali, stabilì l’aumento del solo 7% da applicarsi su tutti i guadagni a cottimo o ad economia degli operai interessati, a far data dal 31 marzo 1939. La Montecatini si impegnò a corrispondere gli arretrati nella misura differenziale del 2% entro il mese di luglio43. Anche tale transazione non segnò la fine dei problemi per i minatori delle miniere di Gavoranno, Ravi e Rigoloccio della Montecatini: dopo la modifica unilaterale delle tariffe di cottimo da parte della direzione delle miniere fu infatti aperta una nuova vertenza collettiva44.

I minatori di Niccioleta rimasero stretti, da una parte, dalle rigidità del corporativismo fascista, subalterno alle esigenze del mondo imprenditoriale e incapace di migliorare le sorti degli operai nonostante gli apparenti sforzi – e i ben più rilevanti limiti – del sindacato dei lavoratori dell’industria, ridotto generalmente all’impotenza; dall’altra, dal crescente autoritarismo della Montecatini, spalleggiata dalle autorità locali fasciste e votata in primis a tutelare i suoi profitti.

Dopo questa lunga disamina, riteniamo che la complessità delle condizioni socio-economiche dei minatori nel corso degli anni Trenta sia stato un fattore che abbia contribuito a creare fra di loro un clima di diffusa ostilità al regime, in un territorio, il massetano45, dove tra l’altro nel corso del tempo si erano compenetrate varie tradizioni: repubblicana ottocentesca (mazziniano-garibaldina), anarchico-libertaria, socialista e comunista.

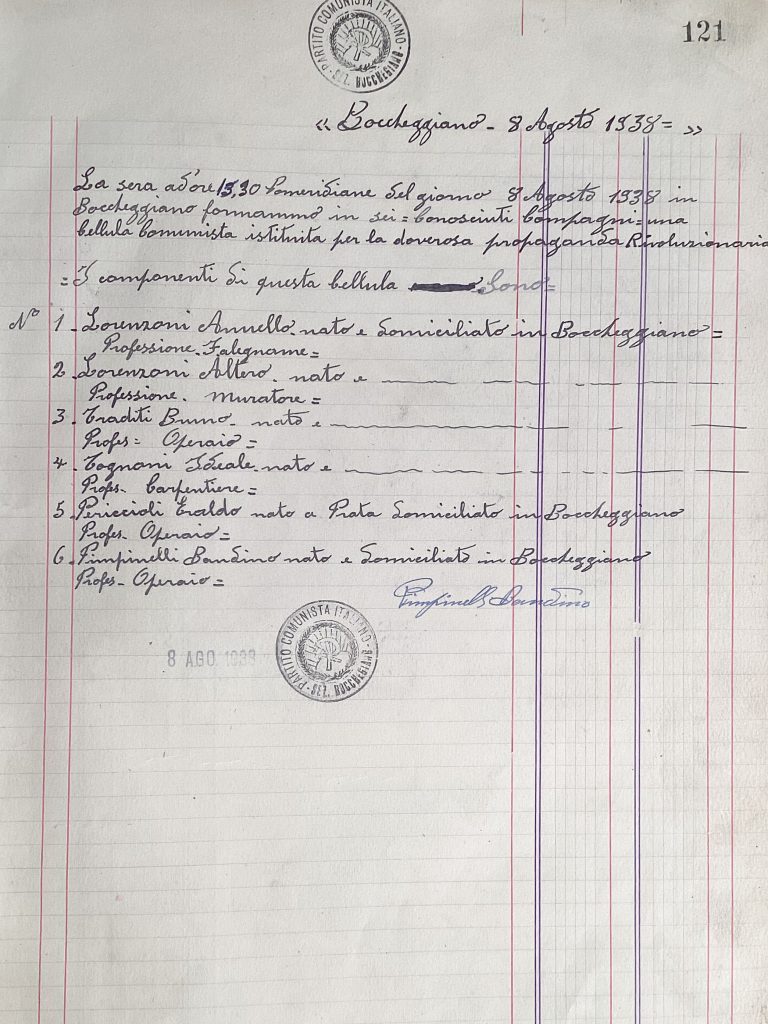

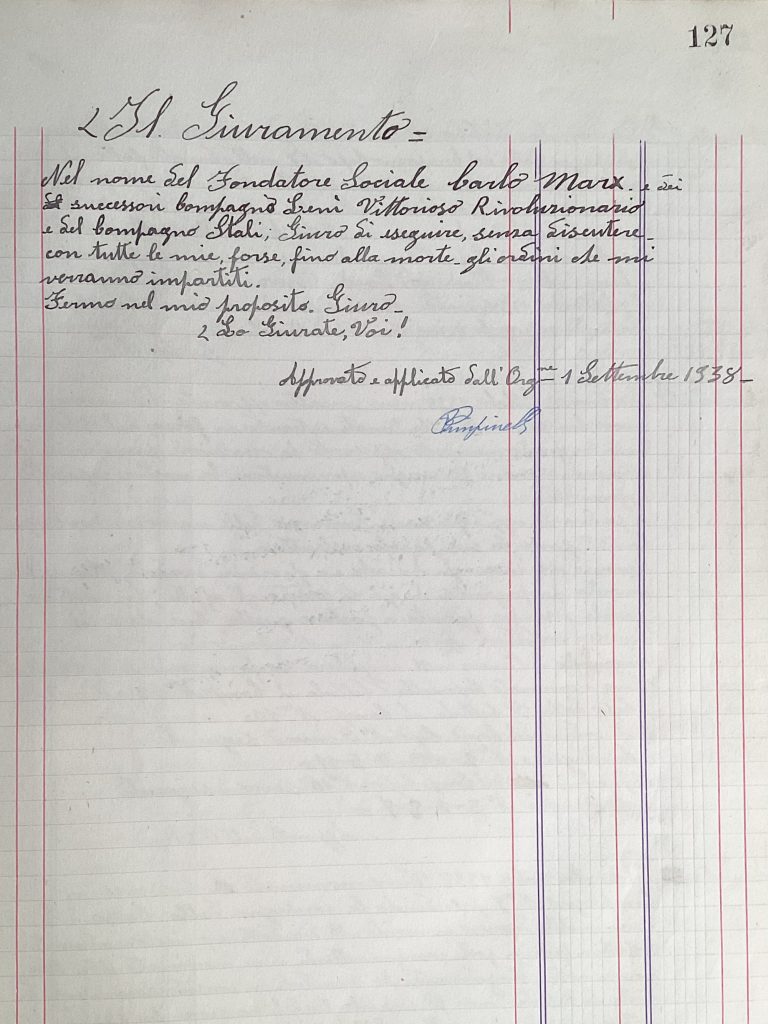

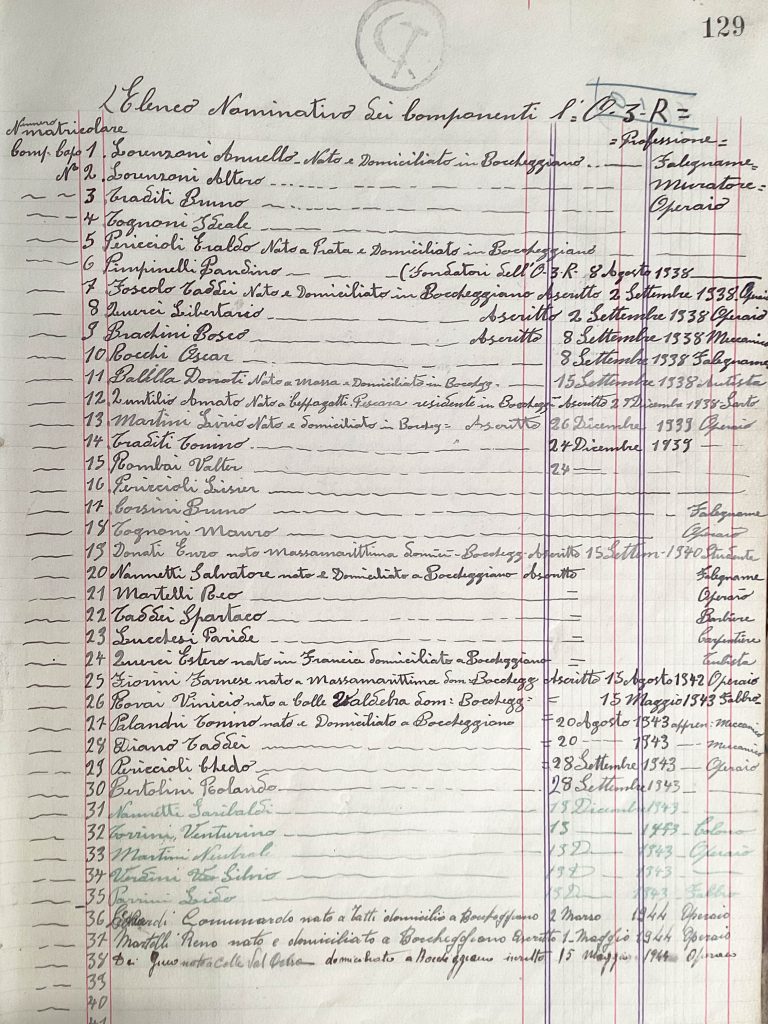

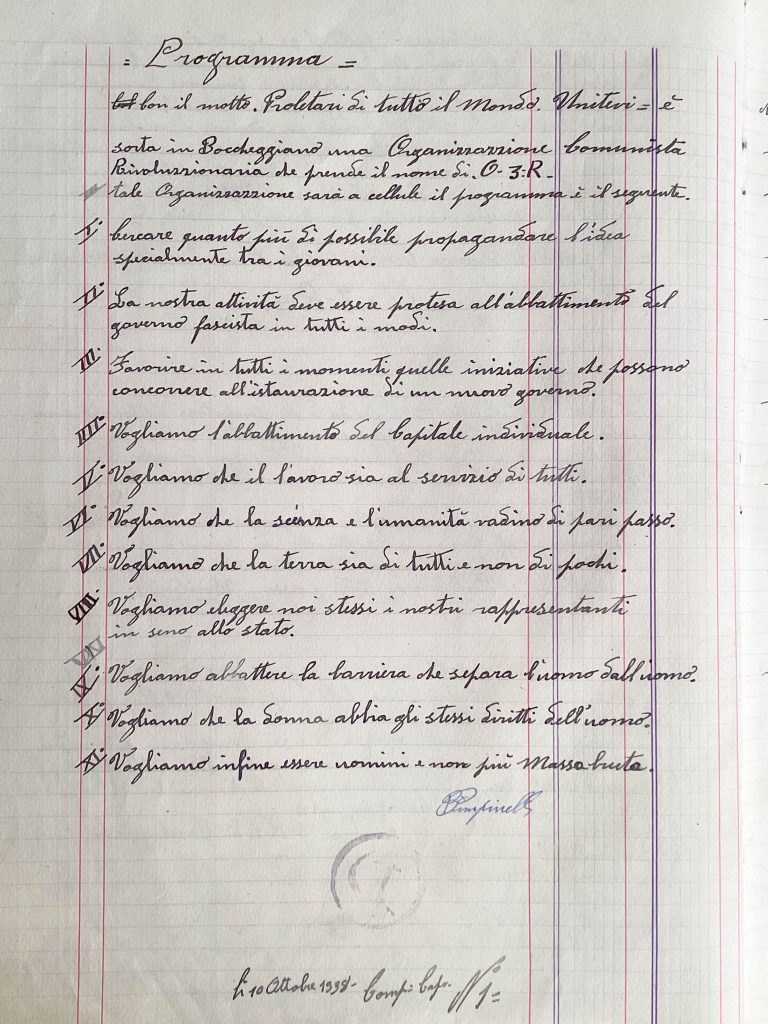

«Nelle miniere di Boccheggiano e Niccioleta, in tutto il periodo del fascismo si manifestarono avversioni alla dittatura. Gli antifascisti intensificarono la loro lotta con il reclutare nuovi proseliti alla causa contro la dittatura mussoliniana, quando ancora non tutti avvertirono che l’aggressione fascista alla giovane repubblica di Spagna avrebbe messo in pericolo la pace nel mondo, si era negli anni 1936-1937. Ebbene, a Massa Marittima fin da questi anni operava un gruppo di ispirazione anarchico-libertario, facente capo a Giuseppe Gasperi, operaio della miniera di Niccioleta. Nel 1938, a Boccheggiano, per iniziativa di Bandino Pimpinelli e Ideale Tognoni, si costituì una sezione clandestina comunista»46.

Lo scrittore Luciano Bianciardi, autore insieme a Carlo Cassola del libro inchiesta “I minatori della Maremma”, confidò nella lettera all’editore in cui spiegava come era nato il volume, che «negli anni del fascismo furono proprio certi minatori di Niccioleta che mi parlarono, per la prima volta, di Gramsci, quegli stessi minatori che da me volevano sentir parlare di Croce»47.

Negli anni Trenta possiamo isolare alcuni episodi di manifesta opposizione al regime nella miniera di Niccioleta. L’11 luglio 1935 furono arrestati quattro operai originari dell’Amiata, più precisamente di Abbadia San Salvatore (SI), traferitisi nel territorio di Massa Marittima dopo la chiusura delle miniere di mercurio amiatine, che aveva comportato il licenziamento di molti operai. Erano stati accusati di aver cantato canti sovversivi come “Bandiera Rossa”, di essersi fatti fotografare con delle maglie rosse per mettere in evidenza le loro idee politiche (e perfino di aver litigato con il fotografo perché nell’immagine non si scorgeva bene il colore rosso), nonché di aver rivolto offese all’effigie del duce riprodotta sui giornali, sputandovi pure sopra. La data scelta per compiere questi “atti sovversivi” non era per nulla casuale e fa capire molto di più: si trattava infatti del 1° maggio, il giorno della festa del lavoro, abolita dal regime il 20 aprile del 1923, in favore della ben più autarchica e individualista festa del lavoro italiano, fissata il 21 aprile, in coincidenza con la fondazione (Natale) di Roma.

Credits: Stefani, Bruno (1901/ 1978) – Datazione: 1936 – 1943 – Luogo: Niccioleta (Collocazione: Milano (MI), Centro per la cultura d’impresa, fondo Edison, EDS_ST_DV_7395)

I quattro giovani arrestati48 erano: Primo Vagnoli, classe 1901, comunista, dal 1935 domiciliato a Massa Marittima e minatore nella miniera di Niccioleta; Carlo Contorni, classe 1902, di fede comunista, che ad Abbadia San Salvatore non risultava avesse mai svolto propaganda o partecipato a manifestazioni sovversive; Mauro Capecchi, classe 1909, anche lui giunto alla miniera di Niccioleta nel 1935 dopo aver perso il posto di lavoro nelle miniere di mercurio dell’Amiata; Lorenzo Contorni, classe 1910, celibe, con due fratelli e tre sorelle, un minatore di idee comuniste privo di precedenti penali che ad Abbadia San Salvatore non aveva mai dato luogo a rilievi, trasferitosi a Massa Marittima nel 1935 per dare un sostegno alla famiglia. Il loro caso fu trattato dalla Commissione provinciale per i provvedimenti di polizia, che nella seduta del 23 luglio 1935 condannò al confino i quattro giovani minatori – considerati un pericolo per l’ordine nazionale – assegnando pene differenti: un anno per Vagnoli, due per Capecchi e Contorni Carlo, tre per Contorni Lorenzo.

Quest’ultimo ebbe la condanna più pesante nonostante gli accertamenti eseguiti avessero escluso che potesse trovarsi a cantare “Bandiera Rossa” con i compagni la sera del primo maggio. I carabinieri reali della tenenza di Massa Marittima non escludevano però la sua partecipazione ad altre manifestazioni sovversive, riferendosi ad atti raccolti a suo tempo e dichiarando che i suoi ideali e comportamenti erano di dominio pubblico sia nel suo paese di nascita, sia nell’ambiente in cui lavorava. Tutto ciò bastò per la condanna a tre anni, a dimostrazione di quanto fosse sommaria l’amministrazione della giustizia nella dittatura fascista.

Lorenzo Contorni49 fu assegnato al confino di Ponza (LT), dove «tenne cattiva condotta, affiancando i comunisti più pericolosi e non dando prova di ravvedimento». Fu prosciolto il 10 marzo 1937 e munito di foglio di via obbligatorio per Siena. Neanche il confino placò però il suo antifascismo, visto che ottenne la qualifica di patriota per la sua attività svolta all’interno della III Brigata Garibaldi SAP di Campiglia (Livorno), dal marzo 1944 fino al 25 giugno dello stesso anno50.

Carlo Contorni51, invece, fu confinato a Ventotene (LT), mantenne sempre le sue idee e continuò a frequentare i comunisti della colonia, senza dar luogo a particolari rilievi. Trasferito a Fuscaldo (Cs) il 15 settembre 1936, fu dimesso dal confino il 10 luglio 1937 e tornò a svolgere il lavoro di minatore nella miniera di Sirai-Pozzo Tanas in Sardegna. Scontò due anni di confino a Ventotene pure Mauro Capecchi, che prese poi le armi nella lotta di Liberazione nel territorio amiatino. Fu infatti partigiano combattente dal 12 settembre 1943 al 20 luglio 1944 all’interno della Brigata Garibaldi “Spartaco Lavagnini”, dove ricoprì pure la carica di comandante del VII distaccamento (nome di battaglia “Faro”)52.

La pena minore toccò invece a Primo Vagnoli53, che fu tradotto a Palazzo San Gervasio (Mt) e dopo aver scontato un anno di confino andò a vivere nella provincia di Siena, dove era nato e aveva domicilio.

Almeno due dei quattro protagonisti di questo primo gesto eclatante di antifascismo all’interno della miniera di Niccioleta condividono un lungo percorso di opposizione al regime, sfociato nella lotta partigiana. La dura realtà di vita di miniera negli anni Trenta, non solo a livello lavorativo ma anche per la difesa delle proprie idee di libertà e giustizia, è ben restituita dallo stesso racconto di Mauro Capecchi.

«Il lavoro era duro è in mezzo a noi erano sempre presenti spie fasciste, ma anche operai che, in caso di necessità, si sarebbero prestati al gioco dei fascisti: gente debole, paurosa e soprattutto affamata. Iniziai a prendere contatto con i minatori. Loro esprimevano lamentele ed eravamo tutti d’accordo nell’attribuire al governo fascista la colpa dei mali che ci affliggevano. […] Come ho detto, la vita a Niccioleta era assai dura. Nelle pause di lavoro discutevamo e i nostri nuovi compagni recepivano con piacere i nostri rilievi contro i padroni e il fascismo. Mi ricordo che la domenica andavamo a Massa Marittima, dove si ritrovava la maggior parte degli operai; si faceva merenda e si beveva il vino, che era la medicina che faceva riprendere le energie a chi era costretto a fare un lavoro così pesante. Intanto ad Abbadia il fascio locale, a nostra insaputa, prendeva misure per controllarci: spesso a Niccioleta venivano operai che si spacciavano per minatori di altre miniere e che erano pronti ad unirsi alle critiche contro il fascismo, per poi riferire alla polizia quanto avevano sentito dire da noi»54.

Servivano dunque tanto coraggio, una coscienza vigile ed occhi accorti per fare un minimo di propaganda e mantenere almeno una piccola opposizione interna nei luoghi di lavoro, ora che il fascismo al potere aveva spazzato via ogni forma di libertà e compresso i diritti dei lavoratori all’interno dell’ideologia corporativa. Tutto era più complicato soprattutto negli anni Trenta, considerati periodo di massimo consenso al regime.

Eppure qualcosa in miniera continuava a muoversi ed ancor prima della guerra di Spagna, che segnò un periodo di ripresa per l’antifascismo. Perfino il capo servizio della miniera di Niccioleta, l’impiegato Corrado Rossetti, classe 1895, originario di Vercelli, finì nel mirino del regime per la sua attività considerata ostile. I fatti si riferiscono al febbraio 1935, quando l’ingegnere Mario Delfino, addetto alla miniera e fiduciario del fascio, venne a conoscenza che alcuni operai dipendenti dal capo servizio Rossetti non volevano aderire al versamento delle quote in favore dell’Ente opere assistenziali (EOA). La responsabilità ricadde sullo stesso Rossetti, accusato di non aver svolto adeguata attività propagandistica fra i lavoratori. Fu dunque sollecitato da Delfino ad adoperarsi affinché quest’ultimi comprendessero «l’alto fine sociale e umanitario delle suddette ritenute». Interrogato dai carabinieri, Rossetti dichiarò che avrebbe rifiutato tal compito, perché contrario a qualsiasi forma di collaborazione e dubbioso sul reale impiego delle trattenute. In generale, l’impiegato non iscritto al Partito nazionale fascista (Pnf) era descritto come individuo dal carattere impulsivo e contrario al regime, non ossequiente alle leggi e non ben visto sia dalla maggioranza della popolazione, sia dalle autorità politiche locali, che lo ritenevano capace di esplicare propaganda sovversiva. Pur risultando di buona condotta morale e privo di precedenti penali, Rossetti non partecipava mai alle cerimonie patriottiche del posto, né frequentava persone di sicura fede fascista. In relazione alla nota della Prefettura di Grosseto del 29 maggio 1935, fu diffidato ai sensi dell’articolo 174 del Testo Unico di Pubblica Scurezza dal prefetto di Trento, poiché dopo tale episodio era stato trasferito a Calceranica (TN), sempre alle dipendenze della Montecatini. Qui Rossetti fu adeguatamente vigilato e chiamato a desistere da tali atteggiamenti sconvenienti, pena provvedimenti di polizia di maggior rigore. In seguito, mantenne una buona condotta e fu radiato dal Casellario politico centrale il 19 novembre 193655. Quel che aveva dichiarato non può però passare inosservato: la mancata propaganda a favore delle opere assistenziali del regime, così come la mancata fiducia verso la reale destinazione dei fondi raccolti, testimoniano una consapevolezza abbastanza diffusa sui frequenti casi di peculato, corruzione, conflitto d’interessi, nepotismo e favoritismi vari che contraddistinguevano l’operato del partito fascista nelle province, compresa quella di Grosseto, provocando disservizi e un generale malcontento nella popolazione, oltre a un forte scetticismo sulla moralità dei personaggi pubblici in camicia nera56. D’altronde, per fare solo un esempio simile a quello di Niccioleta riguardante la provincia di Grosseto, sempre nel 1935, ad Arcidosso la sezione del fascio locale era talmente screditata a causa dei molti casi di malaffare, che gran parte dei cittadini del posto preferirono inviare le fedi direttamente al duce, senza alcuna mediazione del partito, in occasione della giornata della fede del 18 dicembre 1935, organizzata per consegnare l’oro alla patria dopo le sanzioni contro l’Italia a causa dell’invasione dell’Etiopia57.

Dalle fonti di polizia la miniera di Niccioleta risulta particolarmente temuta per l’ordine pubblico, tanto da esser costantemente vigilata. Il 15 settembre 1936 il Comando della tenenza dei carabinieri reali di Massa Marittima richiese l’allontanamento dai lavori della miniera dei fratelli Pizzetti (Bruno ed Elvezio), minatori comunisti, e di altri individui sovversivi tutti originari di Abbadia San Salvatore (Settimio Rosati, Corrado Forti, Temistocle Coppi e Giuseppe Pacchierini), «perché capaci di svolgere opera deleteria sul buon andamento del lavoro e di inculcare nell’animo dei compagni sentimenti antifascisti e contrari alle nostre istituzioni»58.

Il durissimo lavoro in miniera comportò anche un alto numeri di morti sul lavoro, a causa sia delle malattie professionali (in primis la silicosi), sia degli incidenti dovuti alle scarse condizioni di sicurezza. Negli anni Trenta 11 persone persero la vita nelle operazioni lavorative in miniera: tra questi vi fu Gino Cini, un ventinovenne minatore di Prata, che morì il 30 marzo 1938 a causa di una frana nel cantiere adiacente alla miniera, dove effettuava lavori nella galleria di scolo. I compagni decisero l’astensione dal lavoro fino al seppellimento della salma, rifiutandosi di obbedire ai voleri della Montecatini che reclamava la ripresa del lavoro per i turni di mezzanotte e commentando con risentimento la decisione della Società59.

Tre anni più tardi, i minatori della Niccioleta sempre provenienti dall’Amiata furono autori di un clamoroso gesto di ribellione verso le autorità fasciste, originato dalla volontà di celebrare l’antico rito farsesco del carnevale morto. Si tratta di una festa satirica e goliardica, ancora oggi celebrata durante il mercoledì delle ceneri soprattutto in alcune parti dell’Italia centro-meridionale, che decreta la fine del carnevale mettendo in scena «la denuncia sociale e il ribaltamento dei ruoli, in forma di parodia delle autorità costituite e di protesta ritualizzata». Attualmente il funerale del carnevale più noto è quello di Montuorio al Vomano (TE), le cui origini paiono risalire proprio agli anni Venti del Novecento, quando alcuni giovani universitari del posto che studiavano a Napoli recuperarono tale tradizione osservata in Campania come forma di opposizione al regime fascista, che provvide a proibirla nel giro di pochi anni. «A Reggello, nel Valdarno, a Marroneto, nel grossetano, ad Amalfi, nel golfo di Salerno, il Carnevale morto era o è incarnato da una persona scelta fra gli abitanti del paese, secondo un modello onnipresente nelle regioni centro-meridionali della Penisola»60.

Difficile non leggere la volontà di criticare il regime anche nella mascherata organizzata dai minatori di Niccioleta per l’ultimo giorno di carnevale, che fu vietata dal segretario del fascio di Massa Marittima, Francesco Casanova. Nonostante il permesso non concesso, il 1° marzo 1938, verso le ore 23, una quarantina di minatori – tra cui undici col viso dipinto di nero – iniziarono a circolare per il borgo minerario, trasportando in barella un compagno che rappresentava il carnevale moribondo. Verso mezzanotte la comitiva giunse dinanzi alla sede del Dopolavoro dove era in corso una festa da ballo: i minatori cercarono di forzare l’ingresso ma il segretario amministrativo del fascio che si trovava sulla porta, Umberto Bellini, cercò di respingerli prima di essere colpito con un pugno al viso dall’operaio Mario Ghilardi, che dette il via all’irruzione nel locale. Dopo esser stato informato su quanto stava succedendo, Casanova si recò sul posto e fu aggredito con alcuni pugni dagli operai, non riportando conseguenze e riuscendo infine a far uscire dal locale i minatori, grazie all’aiuto di Bellini e della guardia giurata della miniera, Luigi Torrini. L’intervento dei carabinieri di Massa Marittima condusse all’arresto di undici operai per violenza contro pubblico ufficiale, tra cui un comunista, due ex sovversivi, cinque apolitici, due giovani fascisti e un fascista.

Retro della scheda anagrafica di Duilio Rosati con la qualifica di Caduto per la lotta di Liberazione (Credits: Fondo Ricompart)

Tra gli arrestati cinque erano originari di Santa Fiora, ovvero i due giovani fascisti Mario e Raffaello Ghilardi, entrambi del 1915, oltre a: Giacomo Bani (cl.1883), il più anziano del gruppo che prima dell’avvento del fascismo professava idee socialiste; Luigi Vagaggini (cl.1906), con precedenti penali ma considerato di buona condotta politica; Armando Dondolini (cl.1913) e Guido Martellini (cl.1914), ambedue privi di precedenti e di buona condotta in genere. Provenivano da Castell’Azzara Flavio Testi (cl.1891) e Agostino Mastacchini (cl.1900), da Abbadia San Salvatore Flavio Paganini (cl.1909) e da Piancastagnaio Duilio Rosati (cl.1907), tutti fino al momento considerati di buona condotta politica61. Fu evidentemente subito rilasciato l’undicesimo componente della carnevalata, il comunista Corrado Fortini. Gli altri dieci, ad eccezione di Mario Ghilardi, furono messi in libertà provvisoria il 17 marzo 1938, circa un mese dopo l’accaduto. Tornarono dunque alla miniera di Niccioleta alle dipendenze della Montecatini mentre il processo era ancora in fase istruttoria. «Quando li liberarono – intervenne anche il Dottor Mori per chiedere la liberazione, perché erano bravi operai – rivennero a Niccioleta e c’era un posto chiamato Poggio della Madonna, un podere con grandi querci. E si ritrovarono tutti su – familiari, amici – e fecero una merenda. Cantavano…tanto è vero che quando tornai a casa chiesi cosa cantavano. Era un motivo, una canzone che non conoscevo, non sapevo. E ‘l mi’ babbo, dopo un pò di tempo mi disse che era ‘L’internazionale’. Però non si vide nessuno», la testimonianza di Stelio Olivelli, cugino di Guido Martellini62. Cinque degli undici giovani minatori che avevano sfidato il regime con quell’irriverente rito carnevalesco, ovvero lo stesso Martellini, Mario Ghilardi, Agostino Mastacchini, Flavio Paganini e Duilio Rosati, trovarono la morte a Castelnuovo Val Di Cecina il 14 giugno 1944, massacrati dai nazisti. I loro nomi risultano nel fondo Ricompart con la qualifica “caduti nella lotta di Liberazione”. Non erano, infatti, partigiani combattenti ma avevano presumibilmente preso parte ai turni di guardia per salvare la miniera (e quindi i loro posti di lavoro) dai possibili atti di devastazione da parte dell’esercito tedesco in ritirata. L’elenco con i nominativi di coloro che svolsero la vigilanza armata agli impianti della miniera fu recuperato dal reparto responsabile della strage, il III Polizei-Freiwillingen-Bataillon-Italien. Se la strage s’inserisce nella logica della “ritirata aggressiva tedesca” che mirava a far terra bruciata e a diffondere il terrore nella popolazione civile, il perché di questa ferocia sui minatori può esser spiegato con la loro «estraneità al fascismo che poi era diventata ostilità acclarata, duratura e quasi unanime nei suoi confronti e quindi nei confronti dei suoi alleati. Un’ostilità che […] trovava proprio nel paese il luogo ove coagularsi»63.

Il miglior ritratto dei minatori di Niccioleta rimasti vittime nella strage emerge dalle accalorate parole di Padre Ernesto Balducci, l’autore de “L’uomo planetario”, originario di Santa Fiora, che di tanti di quei lavoratori era stato amico d’infanzia e compagno di scuola.

«I miei compagni non ebbero modo né tempo di scrivere lettere. Ma non avrebbero saputo che cosa scrivere, dato che non sono morti per la patria, non sono morti per la libertà, sono morti perché hanno fatto, nel luogo di lavoro, quello che dovevano fare. La miniera era il loro inferno, dove morivano un po’ ogni giorno, ma era anche il pane delle loro famiglie. Era la morte e la vita, il luogo della loro servitù e della loro potenza virile. Gli impianti che volevano salvare erano del padrone, ma erano anche parte di loro, gli strumenti della loro fecondità. Morendo per salvarli ci hanno lasciato un messaggio che sarebbe toccato a noi tradurre in un nuovo diritto di proprietà. E invece i padroni si ripresero le miniere. Anzi, si ripresero l’Italia“64.

NOTE:

1Sulla strage vedi: P. Pezzino, Storie di guerra civile. L’eccidio di Niccioleta, Il Mulino, Bologna, 2001; K. Taddei (a cura di), Coro di voci sole. Nuove verità sull’eccidio degli 83 minatori della Niccioleta, Effigi, Arcidosso -Gr, 2017.

2Sulla storia della miniera vedi: R. Zipoli (a cura di), Niccioleta. Fotografie e memoria di una comunità mineraria, Biblioteca comunale “Gaetano Badii” di Massa Marittima, 2022. Per un’ampia e completa bibliografia su Niccioleta si rimanda allo stesso volume pp. 461-472. Il 3 dicembre 2023 a Niccioleta è stato inaugurato il percorso della memoria, un itinerario urbano pedonale che con l’ausilio di 14 pannelli ripercorre le tappe salienti della storia di questo villaggio minerario. Il progetto, realizzato dal Comune di Massa Marittima e dal Parco nazionale delle Colline Metallifere con il contributo della Regione Toscana e di Massa Marittima Multiservizi, ha ottenuto il patrocinio del Comitato provinciale Anpi “Norma Parenti” e dell’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’Età contemporanea (Isgrec).

3ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 666. Relazione situazione maestranze dipendenti della miniera di pirite ella Niccioleta della S.A. Montecatini (18/5/1936).

4Prima ancora della fase corporativa, il sindacalismo fascista in Maremma conobbe una sonora sconfitta con la destituzione di Luigi di Castri, il segretario provinciale dei sindacati fascisti che nell’estate 1924 guidò la mobilitazione dei minatori al fine di promuovere uno sciopero generale della categoria, per recuperare parte delle conquiste del Biennio rosso che erano state cancellate nel contratto del 1923. Di Castri sfidò la stessa Montecatini, che stava diventando uno dei maggiori sostegni del regime nell’ambito dell’economia nazionale. A fine 1924 fu deposto da ogni incarico, espulso dall’organizzazione e costretto a lasciare Grosseto. Successivamente, con la svolta totalitaria ed i patti di Palazzo Vidoni (2/10/1925), la Confederazione generale dell’industria e quella delle corporazioni fasciste si riconobbero reciprocamente quali unici rappresentati del capitale e del lavoro, abolendo le commissioni interne di fabbrica. Seguì la legge 3 aprile 1926 n. 563, che segnò la fine dei sindacati non fascisti, disciplinò giuridicamente i contratti di lavoro, istituì il ministero delle Corporazioni, creò la Magistratura del Lavoro per la risoluzione delle controversie ed abolì serrate e scioperi. Il 21 aprile 1927 fu emanata la Carta del Lavoro, il documento simbolo del corporativismo fascista. Sulla questione Di Castri vedi A. Turbanti, La classe operaia delle miniere nella guerra e nella Resistenza, in S. Campagna e A. Turbanti (a cura di), Antifascismo, guerra e Resistenze in Maremma, Isgrec-Effigi, Arcidosso -Gr, 2021, pp. 228-233.

5ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 504. Lettera del sindaco di Massa Marittima Innocenzo Vecchioni al prefetto di Grosseto (22/4/1926).

6ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 504. Lettera del segretario provinciale dei sindacati fascisti Gino Finotello all’Unione industriale grossetana (16/9/1926).

7Le sorti di Gino Finotello, segretario dei sindacati fascisti della provincia di Grosseto dal maggio 1924 al maggio 1927, non furono migliori di quelle del suo predecessore Di Castri. In seguito ai forti contrasti con il segretario federale Ferdinando Pierazzi, denunciò le ingerenze della Federazione provinciale del Pnf sull’organizzazione interna e l’autonomia dei sindacati, chiese urgentemente l’invio di un ispettore confederale per porre termine al dissidio tra la Federazione provinciale del Pnf e l’Ufficio provinciale dei sindacati fascisti, difese il proprio operato e richiese il trasferimento in altra provincia (21/5/1927). Secondo Finotello, le gerarchie politiche premevano per affidare compiti sindacali di notevole importanza all’interno dell’Ufficio a uomini di cultura limitata e completamente digiuni di sindacalismo. In seguito, un passaggio fondamentale fu lo “sbloccamento” dei sindacati fascisti del 22 novembre 1928, che comportò lo scioglimento della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti con la conseguente costituzione delle Confederazioni autonome di categoria, privando di ulteriore forza contrattuale il sindacato, ormai ridotto al totale controllo governativo. ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 498.

8ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 595. Lettera del podestà di Massa Marittima Innocenzo Vecchioni al prefetto di Grosseto (30/8/1928).

9Le nuove tariffe salariali per i minatori della Montecatini ne “La Maremma” (8/12/1929).

10ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 596. Lettera della Società Montecatini al prefetto di Grosseto (5/10/1931).

11ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 596. Tabelle salariali delle maestranze della miniera di Niccioleta della Società Montecatini dopo le riduzioni del 21%.

12ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 596. Lettera del commissario dell’Unione provinciale dei sindacati fascisti dell’industria Solimeno Petri al segretario federale e al prefetto di Grosseto (27/10/1931).

13ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 596. Lettera del ministero delle Corporazioni al prefetto di Grosseto (30/12/1931).

14ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 569 bis. Circolare del Comando tenenza dei carabinieri reali di Massa Marittima. Oggetto: situazione economica e politica a Massa Marittima (1/3/1932).

15ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 569 bis. Biglietto postale di stato urgente del Comando tenenza dei carabinieri reali di Massa Marittima (28/2/1932).

16ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 596. Ordine del giorno della riunione del Direttorio federale del 2/4/1932, trasmesso al prefetto di Grosseto e al ministero delle Corporazioni (19/4/1932).

17ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 596. Circolare del prefetto di Grosseto Giuseppe Celi ai ministeri delle Corporazioni, dell’Interno e delle Comunicazioni (15/6/1932).

18ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 596. Telegramma del Comando tenenza dei carabinieri reali di Massa Marittima al prefetto di Grosseto (30/7/1932).

19ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 569 bis. Verbale della riunione del Comitato intersindacale del 23 luglio 1932.

20ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 538. Rapporto mensile sulla situazione industriale della provincia, stilato dal commissario dell’Unione provinciale dei sindacati fascisti dell’industria, Solimeno Petri (27/12/1933).

21ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 634.

22«[…] Un ordinamento come quello fascista nel quale il capitale e il lavoro sono sullo stesso piede di uguaglianza dinanzi allo Stato, non può e non deve servire ad una Compagnia straniera a carattere commerciale, per fare i suoi interessi permettendo lo sfruttamento della nostra più grande ricchezza: l’uomo. […] I primi a fare la grande esperienza del nordico sistema di meccanizzazione umana sono stati proprio i forti minatori di Gavorrano e Boccheggiano non abituati certo né a cronometrare lo sforzo generoso delle proprie braccia, né a numerare le gocce del loro sudore. Istintiva e naturale è stata, sin dal primo momento, la loro avversione al Bedeaux […] Per la sua unilateralità il sistema stesso sfuggiva ad ogni controllo, ad ogni disciplina sindacale, ed i rappresentanti degli operai, nei loro tentativi di tutelare gli interessi dei lavoratori, sempre si trovavano di fronte agli ostacoli creati dalla sfuggente tortuosità del sistema. Così per due anni è stata la nostra provincia il campo di questa battaglia senza clamore, combattuta dalle forze sane della nuova economia nazionale contro la prepotente invadenza della tendenza esotica. […] Oggi l’intervento del Duce ha sciolto il nodo inestricabile ed ha aperto la strada maestra alla soluzione del problema. E la provincia di Grosseto […] terra che ha per primo promosso la crociata del diritto e della giustizia, esulta oggi che il grande gesto di giustizia è compiuto, ed al Duce magnifico rivolge il tributo di gratitudine e devota riconoscenza». Giustizia mussoliniana, ne “La Maremma” (17/11/1934).

23Collaborazione fascista in atto, ne “La Maremma” (2/2/1935).

24A. Turbanti, La classe operaia delle miniere nella guerra e nella Resistenza, op. cit., pp. 234, 236.

25Dopo l’abolizione del Bedeaux: la stipulazione dell’accordo per le tariffe salariali degli operai della Montecatini, ne “La Maremma” (23/2/1935).

26«[…] Si sono così dimostrati pienamente infondati gli allarmi diffusi prima della liquidazione tra la massa operaia, e le diffidenze di questa verso l’organizzazione sindacale dei lavoratori, i cui dirigenti, centrali e periferici, hanno invece dimostrato in quest’occasione di saper tutelare gli interessi degli operai con avvedutezza ed energia». ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 645. Relazione mensile sulla situazione politica ed economica della provincia, inviata dal prefetto di Grosseto Francesco Palici Di Suni al Capo del Governo, ministro dell’Interno (3/5/1935).

27ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 703. Lettera del segretario dell’Unione provinciale della Confederazione fascista dei lavoratori dell’industria, Luigi Turchi, all’Ispettorato corporativo, Circolo di Firenze (14/7/1939).

28ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 703. Promemoria sulle applicazioni degli aumenti del ventennale alle maestranze minerarie della Società Montecatini della provincia di Grosseto (17/6/1939).

29ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 666. Relazione prefettizia sulla situazione delle maestranze dipendenti dalle miniere di pirite della Niccioleta della Società Montecatini (18/5/1936).

30ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 666. Lettera del questore di Grosseto Francesco Fiocca al prefetto di Grosseto (25/6/1936).

31ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 666. Lettera del prefetto di Grosseto Francesco Palici di Suni al ministero delle Corporazioni e p.c. al ministero dell’Interno. Oggetto: miniera della Niccioleta, vertenze salariali (23/5/1936).

32ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 666. Lettera del ministero delle Corporazioni, Direzione generale del lavoro, previdenza e assistenza, al prefetto di Grosseto. Oggetto: accordo integrativo salariale per gli operai della miniera di Niccioleta (24/7/1936).

33ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 640. Accordo integrativo salariale del contratto provinciale per le miniere della Provincia di Grosseto, da valere per gli operai dipendenti dalla Miniera di Niccioleta della Società Montecatini (23/7/1936).

34ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 666. Lettera della Società Montecatini al prefetto di Grosseto (12/9/1936).

35ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 666. Lettera del segretario dell’Unione provinciale della Confederazione fascista dei lavoratori dell’industria, Fernando Marino, al prefetto di Grosseto (3/10/1936).

36 Il testo della sentenza chiariva che «[…] la quota di maggiorazione è dovuta a tutti i cottimisti e fa parte integrante del salario onde il datore di lavoro non può in nessun caso corrispondere al lavoratore una retribuzione inferiore a quella resultante dalla paga base e dalla percentuale minima di lavorazione. […] Il contratto di cottimo non è fatto per gli operai inferiori al tipo normale per laboriosità e capacità. La laboriosità e la normale capacità sono dunque qualità che devono sussistere in ogni operaio che viene adibito al lavoro a cottimo. La dichiarazione XIV della Carta del Lavoro prescrive dunque che il lavoratore a cottimo di normale laboriosità e capacità deve conseguire un minimo di guadagno oltre la paga base; dal che può desumersi che essendo i lavoratori adibiti al cottimo tutti presumibilmente forniti delle supradette qualità, tutti gli operai che lavorano a cottimo devono conseguire quel minimo di retribuzione che è costituito dalla paga base più la maggiorazione di cottimo». ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 666.

37ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 679 bis. Lettera del segretario dell’Unione provinciale della Confederazione fascista dei lavoratori dell’industria, Fernando Marino, al prefetto di Grosseto. Oggetto: garanzia minimi di cottimo operai miniera Boccheggiano-Niccioleta (12/1/1937).

38ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 679 bis. Lettera del comandante del Gruppo carabinieri reali di Grosseto, Ettore Chiurazzi, al prefetto di Grosseto. Oggetto: paghe degli operai della miniera di Niccioleta (29/1/1937).

39ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 679 bis. Lettera del comandante del Gruppo carabinieri reali di Grosseto, Ettore Chiurazzi, al prefetto di Grosseto. Oggetto: malcontento negli operai addetti alla miniera Niccioleta della S.A. “Montecatini” di Massa Marittima (23/4/1937).

40ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 679 bis.

41ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 688. Lettera del segretario dell’Unione provinciale della Confederazione fascista dei lavoratori dell’industria, Luigi Turchi, al prefetto di Grosseto (31/1/1938).

42ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 709. Contratto collettivo integrativo a quello nazionale per l’industria mineraria, da valere per gli operai addetti alle aziende minerarie della provincia di Grosseto (27/1/1939).

43 ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 703.

44 La modifica consisteva nell’includere nelle voci di cottimo già esistenti delle nuove operazioni (ad esempio la colmata di carrello, lo spostamento di carrello ecc.) precedentemente pagate a parte. In pratica, mentre prima l’arrivo del carrello carico di minerale alla bocca del fosso comprendeva numerose operazioni separatamente retribuite, con il nuovo metodo la Montecatini mirava a retribuire le squadre operaie complessivamente per ogni carrello giunto alla bocca del fosso. Si cercava quindi di ottenere dagli operai un maggior rendimento con la stessa retribuzione. I lavoratori furono invitati a squadre per accettare i nuovi prezzi di cottimo: chi rifiutò di accettare tali condizioni senza aver prima consultato l’organizzazione sindacale competente fu passato al sistema di retribuzione a economia, con una riduzione di guadagno del 10% e l’ammonizione di severi provvedimenti disciplinari in caso di un calo di rendimento. Il sistema in pratica eludeva l’articolo due del contratto nazionale sulla disciplina del lavoro a cottimo, permettendo di non aumentare le tariffe insufficienti. Il malcontento tra gli operai crebbe, mentre la Montecatini, spalleggiata dall’Unione degli industriali, accusava di demagogia gli esponenti dei sindacati. I carabinieri di Grosseto riferirono che l’influenza della Montecatini era tale che gli stessi ambienti locali avrebbero preferito soffocare la tesi dei sindacati pur di conservare la benevolenza della Società. La situazione era definita preoccupante per ragioni economiche, di equità e per il mantenimento dell’ordine pubblico. ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 703. Lettera del Comando del gruppo carabinieri reali di Grosseto al prefetto di Grosseto (20/5/1939).

45Al Comune di Massa Marittima è stata attribuita la medaglia d’argento al Valor Militare per il suo contributo alla lotta di Liberazione. Nella motivazione è stata citata anche la difesa degli impianti minerari di Niccioleta.

46M. Tanzini, “Sui martiri di Niccioleta”, in “Tracce…percorsi storici, culturali e ambientali per Santa Fiora“, anno IX, Effigi, Arcidosso, 2004. Su Giuseppe Gasperi vedi: www.bfscollezionidigitali.org/entita/13539-gasperi-giuseppe. Sulla cellula comunista di Boccheggiano vedi: R. Zago, O-3-R. Nascita e primi anni di attività clandestina dell’organizzazione comunista rivoluzionaria di Boccheggiano, in “Toscana Novecento” (www.toscananovecento.it).

47L. Bianciardi, C. Cassola, “I minatori della Maremma“, Laterza, Bari, 1956 (ultima edizione Minimum Fax, Roma, 2019).

48ASGR, Fondo R. Prefettura, b. 645, relazioni sulla situazione politica della provincia inviate dal questore Francesco Fiocca al prefetto di Grosseto (30/7/1935 e 31/7/1935).

49ASGR, Fondo Questura, schedario politico CPC, b. 422, f. Contorni Lorenzo.

50https://partigianiditalia.cultura.gov.it/persona/?id=5bf7d1c42b689817c8bac296

51ASGR, Fondo Questura, schedario politico CPC, b. 449, f. Contorni Carlo.

52https://partigianiditalia.cultura.gov.it/persona/?id=5bf7d1852b689817c8bab62e

53ASGR, Fondo Questura, schedario politico CPC, b. 471, f. Vagnoli Primo.

54F. Avanzati, Gente e fatti dell’Amiata. Abbadia S. Salvatore fra storia, mito e memoria 1900-1937, La Pietra, Milano, 1989, pp. 220-221.

55ASGR, Fondo Questura, schedario politico CPC, b. 466, f. Rossetti Corrado.

56 P. Corner, Italia fascista. Politica e opinione popolare sotto la dittatura, Carocci, Roma, 2015; M. Grilli, Il governo della città e della provincia, in V. Galimi (a cura di), Il fascismo a Grosseto. Figure e articolazioni del potere in provincia (1922-1938), Isgrec-Effigi, Arcidosso -Gr, 2018.

57Per la situazione politico-amministrativa di Arcidosso vedi: ASGR, fondo R. Prefettura, b. 628; ACS, MI, DGAC, Podestà e consulte municipali, b. 168, f. 1007, s.f. 1, Arcidosso.

58ASGR, Fondo Questura, Istruzioni relative ad affari riservati, b. 518.

59ASGR, Fondo Questura, Istruzioni relative ad affari riservati, b. 519. Per le statistiche sui morti sul lavoro nella miniera di Niccioleta vedi: S. Polvani, Miniere e minatori. Il lavoro, le lotte, l’impresa, Leopoldo II, Follonica -Gr, 2002, pp. 40-41.

60www.gransassolagaich.it/riti-e-pratiche-sociali/allegro-funerale/

61Tutta la documentazione su questo episodio in: ASGR, Fondo Questura, Istruzioni relative ad affari riservati, b. 519.

62L. Niccolai, Resistenza e guerra di Liberazione sul Monte Amiata (ottobre 1943-giugno1944), in AA.VV., Miniere e società, Giornate di Studio. Dal “memoriale unico” del 1919 alla strage di Niccioleta”, in “Tracce…percorsi storici culturali e ambientali per Santa Fiora”, anno IX, Effigi, Arcidosso -Gr, 2004, pp. 67.

63A. Turbanti, La classe operaia delle miniere nella guerra e nella Resistenza, op. cit., p. 265.

64E. Balducci, Quei miei compagni di scuola diventati minatori e fucilati, ne “L’Unita”, (20/6/1984).

Montieri, di cui Boccheggiano era importante frazione anche dal punto di vista della forza politica dei minatori, oltre ad essere stato il primo Comune socialista della provincia, fu l’ultimo a soccombere alle sistematiche azioni punitive

Montieri, di cui Boccheggiano era importante frazione anche dal punto di vista della forza politica dei minatori, oltre ad essere stato il primo Comune socialista della provincia, fu l’ultimo a soccombere alle sistematiche azioni punitive Contro ogni soffio di rivendicazione si alzava la repressione della Società mineraria e del suo alleato fascista: la battaglia più aspra fu condotta contro il metodo Bedeaux

Contro ogni soffio di rivendicazione si alzava la repressione della Società mineraria e del suo alleato fascista: la battaglia più aspra fu condotta contro il metodo Bedeaux