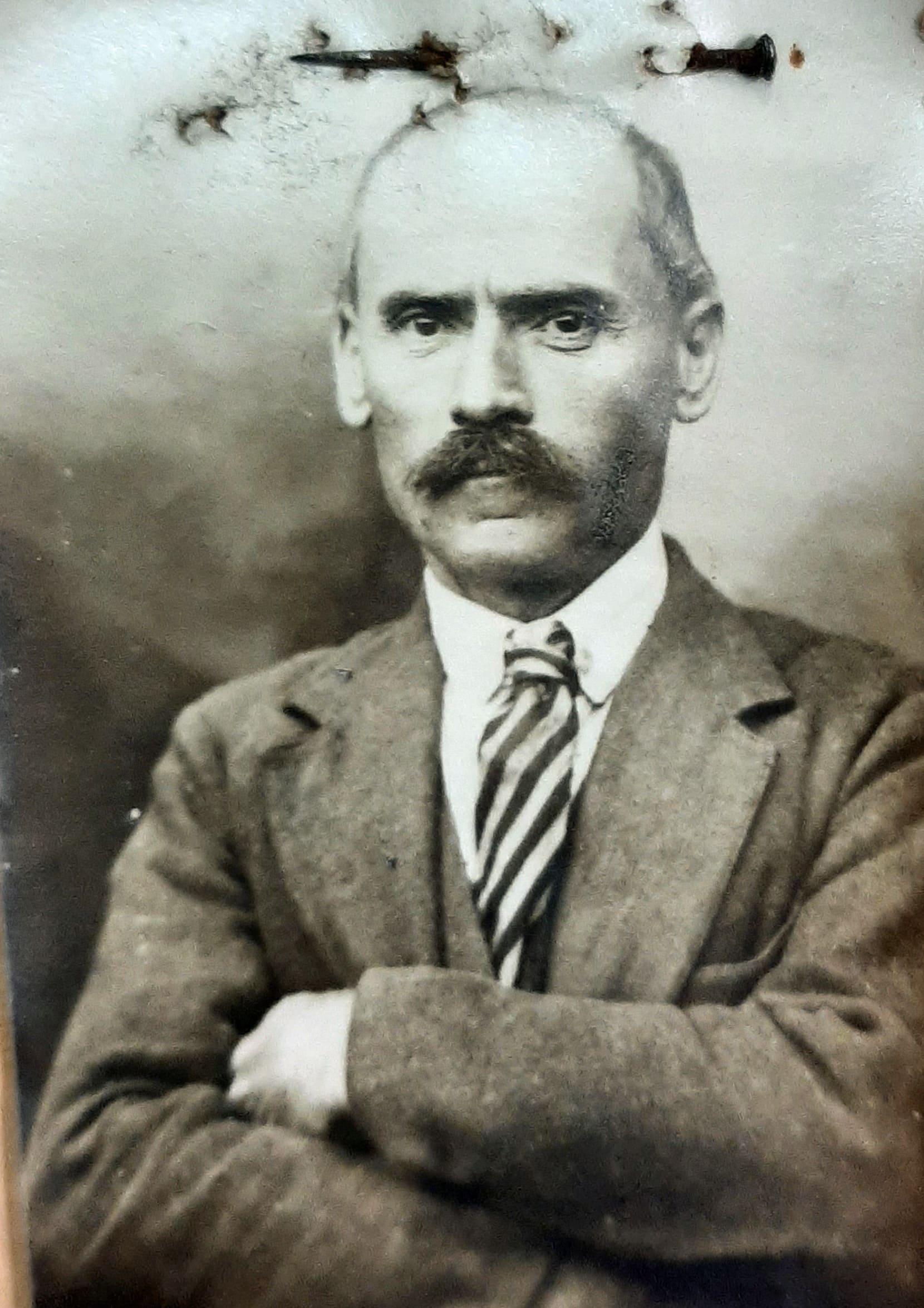

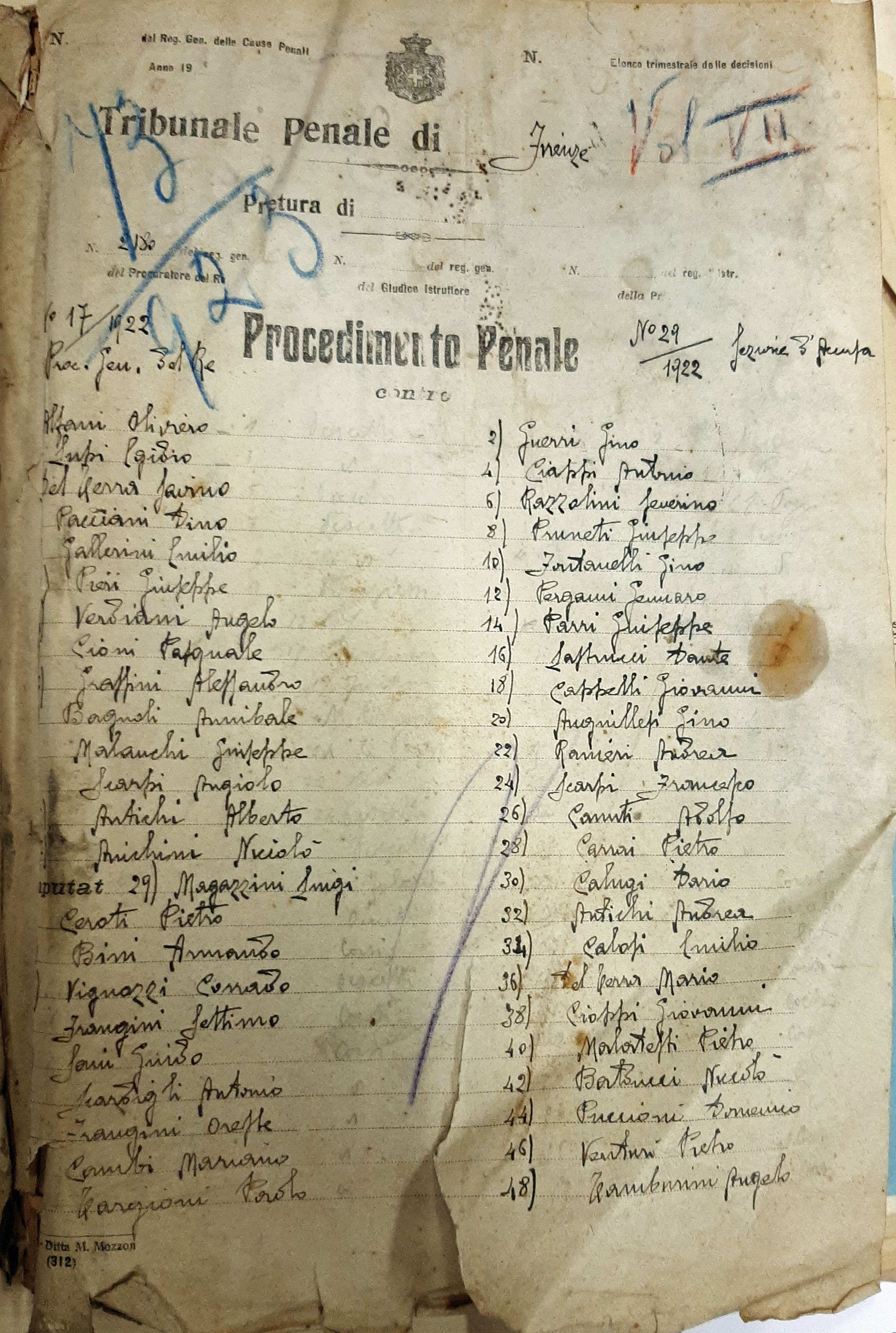

Domenica 27 febbraio 1921, a Pisa, in una sala della Camera del lavoro confederale, in via Vittorio Emanuele oggi Corso Italia, si tiene il primo congresso della Federazione provinciale pisana del Pcd’I, ne dà annuncio «l’Ordine Nuovo» del 20 febbraio premurandosi di chiarire che le adesioni dei gruppi e delle sezioni in formazione, debbono essere trasmesse al compagno Malvezzi Ruffo, che nella stessa seduta verrà eletto primo segretario provinciale del Partito comunista. L’uomo intorno al quale nasce il Pcd’I nella provincia pisana è però il sindaco di Cecina, Ersilio Ambrogi[1], che è stato uno dei più attivi organizzatori della frazione comunista, tanto che il «Comitato Centrale Provvisorio» lo incarica di costituire la federazione pisana[2], di censire i comunisti di ogni sezione e di raccogliere tutte le deleghe per il congresso[3].

Il Congresso di fondazione del Partito comunista d’Italia si è svolto a Livorno da appena un mese, sono pochi i chilometri che dividono le due città e l’eco di quelle giornate, dell’evento straordinario che si è consumato, è stato vissuto con intensità e passione sotto la città della Torre pendente. Il dibattito ha animato la vita politica delle formazioni di sinistra della città e dell’intera provincia che, ricordiamo, è profondamente diversa da quella che oggi conosciamo[4]. C’è anche una compartecipazione pisana al Congresso di Livorno poco conosciuta, durante quelle giornate, chiuse le sessioni congressuali, arrivano a Pisa i treni speciali carichi dei delegati che, non avendo trovato camere libere a Livorno, rientrano la sera per alloggiare negli alberghi e nelle locande della città; si stima si tratti di una buona metà degli stessi[5].

Il clima di queste giornate, in tutta la provincia, è particolarmente teso. Per ben due volte i fascisti, avvalendosi dell’aiuto di squadre provenienti da tutta la regione, avevano impedito il 4 e 14 dicembre 1920 l’insediamento del nuovo consiglio provinciale eletto alle ultime elezioni amministrative di novembre: l’obiettivo è Ersilio Ambrogi, eletto consigliere provinciale per il mandamento di Cecina e destinato alla carica di presidente della Giunta provinciale a maggioranza socialista[6].

Nella stessa giornata della fondazione della federazione comunista pisana, a Firenze i fascisti uccidono il sindacalista comunista Spartaco Lavagnini, un episodio che scatena la reazione delle forze di sinistra con la proclamazione dello sciopero generale. Nei giorni successivi all’episodio si registrano gravi scontri armati tra fascisti, forze dell’ordine e antifascisti[7].

Nel contempo la vita in città scorre apparentemente tranquilla, la stampa borghese pisana è infatti concentrata su altre notizie: ai Bagni di San Giuliano Terme apre la nuova filiale del Banco d’Italia; a Pisa c’è chi si allieta con i concerti musicali del Circolo degli ufficiali dove si balla fino alle 4 del mattino e dove tutto il mondo elegante […] si distrae e si diverte[8] e c’è anche chi trova il tempo di ammirare la nuova preziosa cristalleria appena aperta in via Vittorio Emanuele.

Tutto ciò mentre le tensioni sociali toccano le punte più alte con lo sciopero degli spazzini, un fatto che infastidisce la buona borghesia pisana, profondamente irritata nel vedere la propria città abbandonata nel sudiciume[9]. C’è però un altro fatto che irrompe sulla scena politica locale: la comparsa del fascismo nella provincia pisana è fulminea e violenta. Dal marzo del 1920 al febbraio del 1921 i locali fasci di combattimento si costituiscono pian piano in tutta provincia: prima a Pisa poi San Miniato e a Ponte a Egola[10], nel gennaio del 1921 a Volterra[11] e di seguito in ogni comune e in ogni borgata. Nei primi mesi del 1921 le squadre fasciste organizzate danno inizio ad una sistematica azione di devastazione con aggressioni nei confronti di militanti della sinistra, incendio di sezioni di partiti, di associazioni e camere del lavoro.

La fondazione del Partito comunista si inserisce in questo duro contesto aggravato dagli effetti della crisi economica e sociale succedutasi alla fine della guerra: l’aumento della disoccupazione e della povertà affliggono le classi subalterne, inoltre migliaia di militari traumatizzati fisicamente e psicologicamente dalla guerra chiedono con insistenza il rispetto delle promesse ricevute quando, carne da macello sui vari fronti, cadevano martiri sul «campo d’onore». Tra il 1919 e il 1920 la provincia pisana è attraversata da lotte rivendicative che raggiungono il culmine sia nell’estate del 1919 durante i moti del caro-vivere che nei mesi seguenti nelle agitazioni dei mezzadri. Feroce è la repressione[12] che ha effetti deleteri sullo schieramento a sinistra con un Partito socialista immerso in un contesto di contraddizioni e divisioni tra l’ala massimalista e quella riformista.

Le elezioni politiche del 16 novembre 1919 sono un fatto nuovo: nel collegio elettorale di Pisa-Livorno, dei sette deputati eletti con sistema proporzionale, tre sono socialisti e uno repubblicano[13]. Contemporaneamente il movimento operaio vede crescere le proprie organizzazioni e «L’Ora nostra», l’organo ufficiale della federazione socialista pisana, ne riporta una minuziosa e attenta cronaca. Per dare un quadro complessivo sugli eventi che accompagnano la nascita del Partito comunista, è opportuno soffermarsi anche sulle elezioni amministrative del 1920 che confermano che Pisa è una provincia rossa: i socialisti conquistano ben 26 comuni su 42, a Pontedera ottengono il 78% dei voti[14] e in Consiglio provinciale eleggono 23 consiglieri su 40.

Le nuove amministrazioni socialiste aprono una fase nuova in termini di costume e di politiche sociali ed economiche. Nei giorni del Congresso di Livorno, all’interno dei locali del Comune di Cascina vengono rimosse tutte le immagini del re[15] e sulla torre civica viene issato un bandierone rosso[16]. A Buti, i socialisti sconfitti alle elezioni comunali chiedono l’annullamento delle elezioni per gravi irregolarità, abbandonano il Consiglio comunale e manifestano al grido di W la Russia! W Lenin! W il Socialismo![17] Nelle strade, nelle fabbriche, nei consigli comunali si inneggia da tempo alla Rivoluzione e alla Russia.

Il 2 marzo del 1921 Guido Buffarini Guidi, l’enfant prodige del fascismo pisano, viene aggredito in Piazza dei Miracoli a colpi di rivoltella da alcuni sovversivi, trova riparo in una clinica dell’ospedale Santa Chiara e se la caverà con alcune ferite. A luglio si costituiscono gli Arditi del popolo: sono ben trecento le adesioni a Pisa città e oltre 1.400 nella provincia, numeri che fanno della provincia pisana dell’epoca una delle più organizzate con ben sei sezioni. Il fermento pervade ogni borgata, a Pomarance il 15 maggio del 1921 durante uno scontro a fuoco tra fascisti e sovversivi muore lo squadrista Primo Salvini[18] e il giorno successivo a Riglione, alle porte di Pisa, una rivolta di popolo assalta la caserma dei Carabinieri.

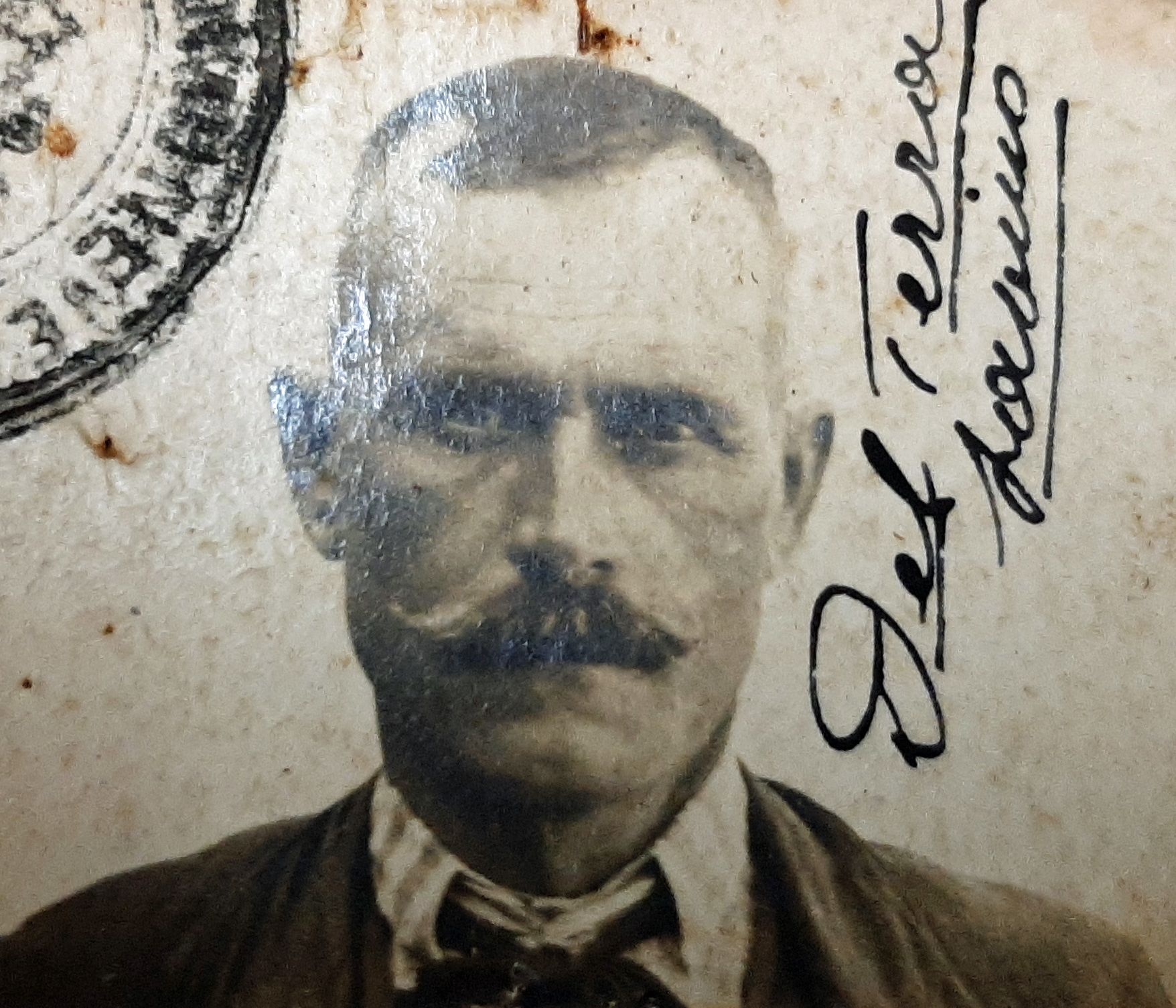

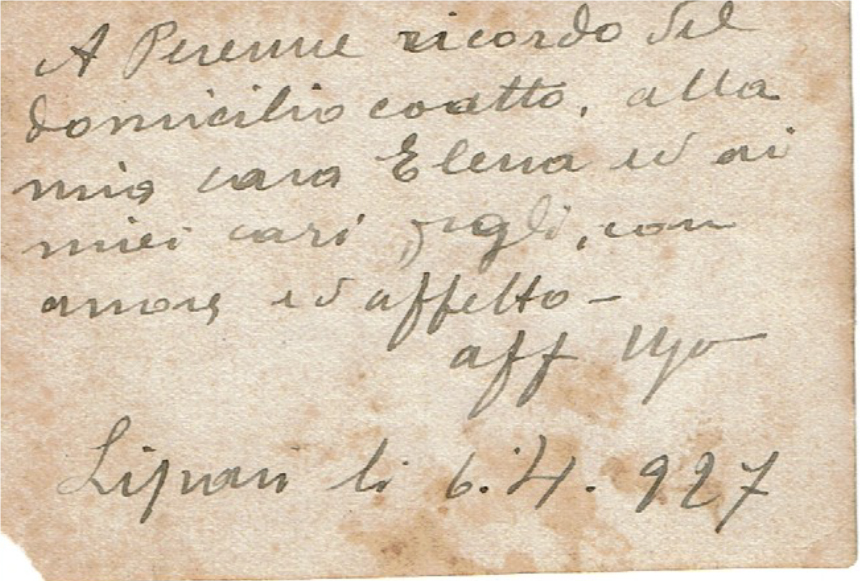

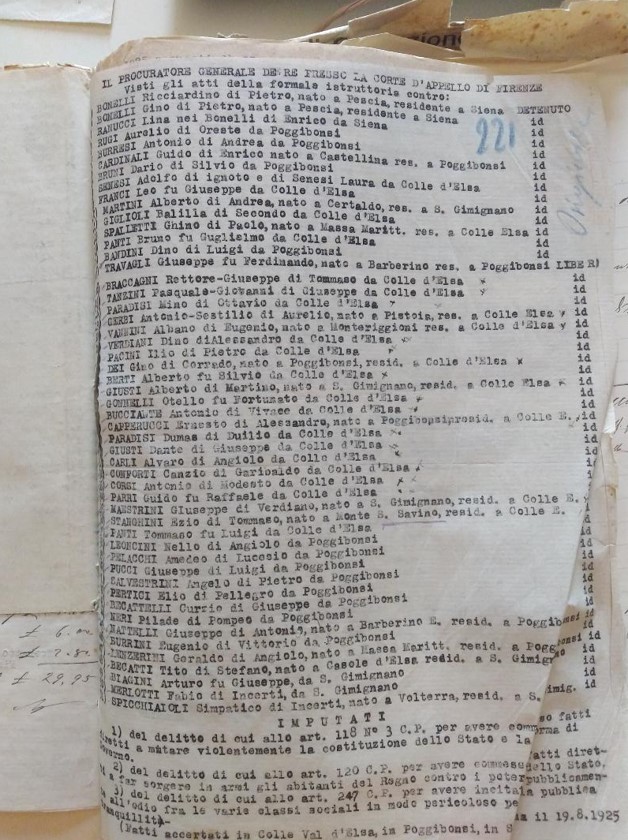

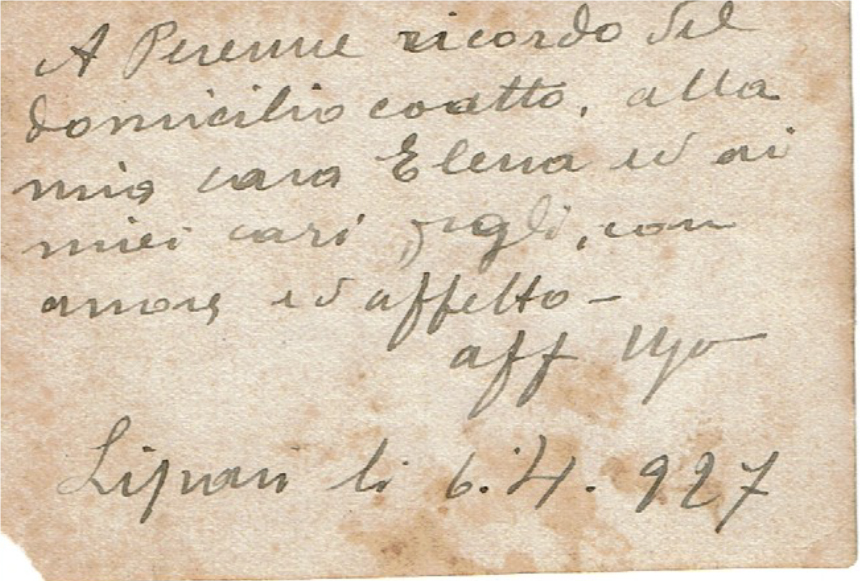

Roberto Ugo Barsotti, Segretario della sez. pisana del PCd’I al confino di polizia, Lipari, 6 aprile 1927. Per gentile concessione della famiglia Barsotti e, per volere della famiglia, l’immagine deve essere utilizzata esclusivamente per questo articolo.

È in questo clima che si fonda il Pcd’I.

Nel dicembre del 1920, il Comitato federale della federazione pisana del PSI è composto dal segretario Carlo Cammeo e da Ambrogi, Frattini, Cappagli, Rossi, Galgani, Passeti e Pampana. Il Comitato viene integrato poi da Dino Cassoni in qualità di direttore del «L’Ora nostra» e da Paride Pagliai, consigliere nazionale per la provincia di Pisa.[19] La federazione giovanile socialista è invece condivisa tra le provincie di Pisa e Livorno e a dirigerla è Ruggero Rebecchi attivo militante e operaio a Piombino, che sarà presente in qualità di delegato al Congresso nazionale di Livorno.

I congressi delle sezioni della provincia pisana, preparatori dell’assise livornese, ci raccontano di una positiva affermazione della frazione comunista che raggiunge complessivamente 1.342 voti, contro i 2.482 dei massimalisti e i 7 dei riformisti. La frazione comunista è presente in 28 sulle 67 sezioni socialiste della provincia[20]. La sezione cittadina di Pisa consegna ai comunisti 96 voti, dei complessivi 209 iscritti. I comunisti prevalgono invece a Calcinaia[21], a Fornacette, a Cevoli, a Perignano, a Volterra, a Santa Luce[22], ai Bagni di Casciana[23], a Montefoscoli[24], ad Asciano[25], a Ponsacco[26]. Nelle altre sezioni della provincia pisana si affermano invece, anche con numeri schiaccianti, i massimalisti. C’è un evidente motivo dietro la vittoria massimalista: serratiani sono i dirigenti della federazione come Carlo Cammeo, Amulio Stizzi, Giulio Guelfi, Paris Panicucci, Paride Pagliai. Sono questi gli stessi organizzatori che controllano le leghe sindacali e che hanno condotto le lotte di rivendicazione di operai e contadini in questi ultimi anni, che hanno battuto la provincia passo dopo passo, hanno incontrato lavoratori organizzati e singoli, hanno tenuto comizi, si sono messi a capo di cortei. Ed è in queste figure che si riconosce il proletariato socialista, nei loro confronti c’è rispetto, riconoscimento e in loro i militanti di base ripongono fiducia e speranza, certi che le condizioni favorevoli per un prossima rivoluzione siano vicine, basta attendere senza dovere, oggi, forzare l’azione. Sono queste le motivazioni che animano i massimalisti, lo scrive su «L’Ora nostra», con autorevolezza, Dino Cassoni, il teorico dei serratiani pisani e, se non basta, la dirigenza chiama ad esprimersi sulle colonne del periodico pisano anche dirigenti locali che espongono gli stessi concetti con parole più semplici e immediate[27]. D’altra parte il socialismo pisano, nato all’ombra delle tesi dei professori dell’Università di Pisa, con i primi anni del ventesimo secolo è ritornato alla sua primordiale origine guidato da proletari formatisi in un ambiente popolare e sovversivo tipico della costa toscana, area permeata da una forte influenza libertaria.

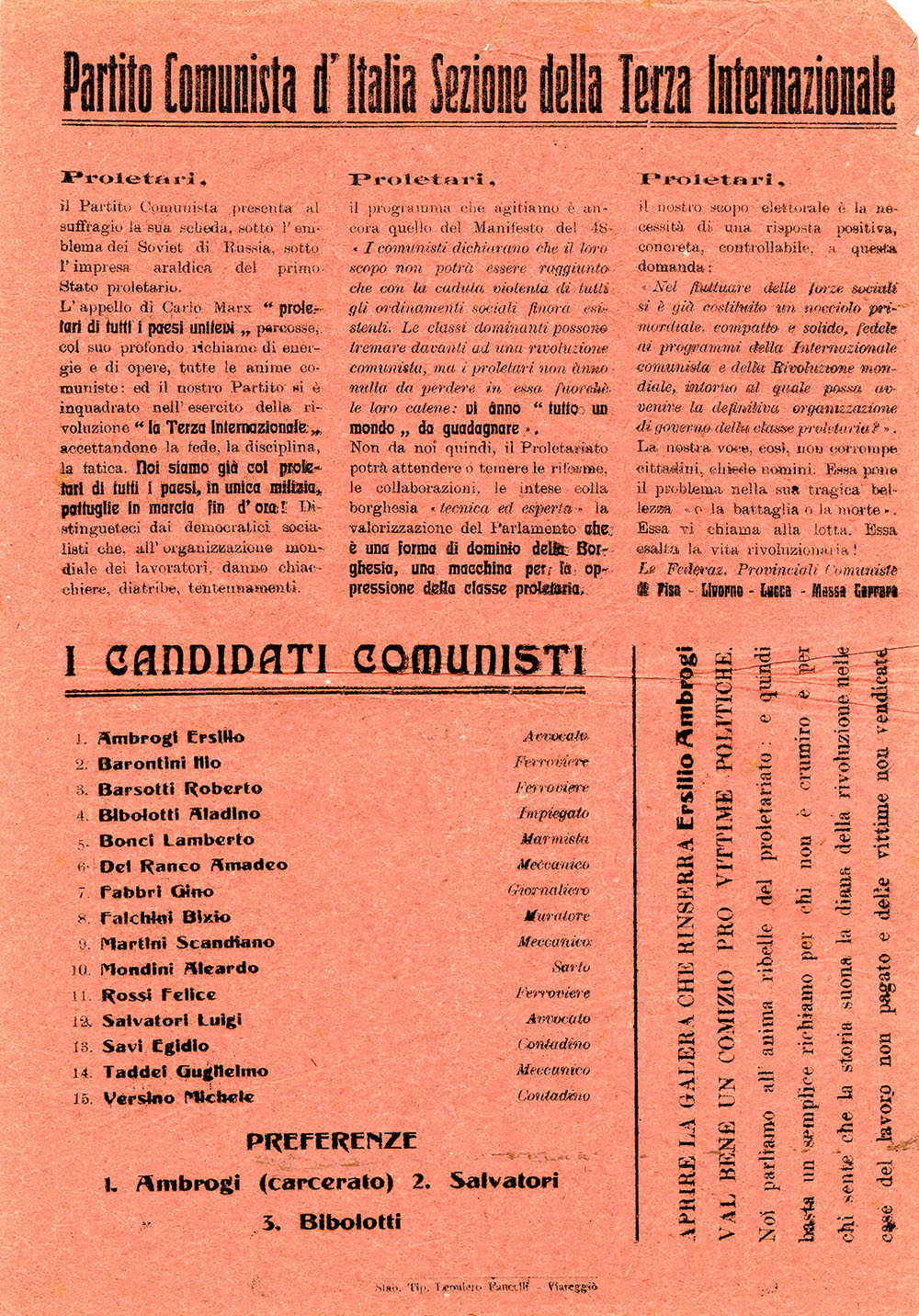

I massimi dirigenti della federazione socialista pisana e della Camera del lavoro confederale non aderiscono al Pcd’I. I comunisti pisani, eccetto l’avvocato Ambrogi, non sono dirigenti e uomini di spicco del partito, sono lavoratori, proletari, figli del popolo e soprattutto giovani: Ruffo Malvezzi è un commesso, Carlo Cimini un barbiere, Roberto Ugo Barsotti un ferroviere, Guglielmo Taddei un meccanico, Zoraldo Frattini uno scultore, un uomo di azione, pronto a porsi a capo di movimenti di protesta ma non particolarmente abituato a scrivere. I comunisti trovano così appiglio negli aderenti delle nuove sezioni del PSI in quella parte di proletariato che, al di fuori di ogni dibattito e teoria, intende «fare come in Russia» e che trova natura e forza in quel citato ribellismo libertario tipico di queste terre.

Terminato il congresso in provincia di Pisa si costituiscono 35 sezioni, due urbane e 33 rurali con 846 iscritti, con una fortissima presenza di gruppi giovanili[28]. La presenza di una maggioranza di sezioni rurali indica con chiarezza la maggior diffusione dell’organizzazione comunista nei piccoli centri, questa caratteristica è comune a molte altre province dell’Italia centrale. A Pisa la sezione si costruisce intorno alla figura di Roberto Ugo Barsotti, mentre a Pontedera la prima sezione viene fondata il 28 febbraio alla presenza di una cinquantina di militanti, tra questi Bracaloni, Carli, Romboli e l’assessore Bertelli[29], un gruppo che in questi primi mesi vede una consistente adesione dei suoi iscritti agli Arditi del popolo in controtendenza alla direzione nazionale del partito che suggeriva di costituire proprie organizzazioni armate[30].

Le elezioni politiche del maggio 1921 segnano un buon risultato per il Pcd’I che raccoglie oltre ventimila voti nel collegio di Pisa, Livorno, Lucca, Massa e Carrara ed elegge deputato Ersilio Ambrogi. Il partito raccoglie un positivo esito anche nel pisano, con oltre tremila voti e punte di eccellenze in zone come Pontedera dove raggiunge il 17% dei suffragi.

Nonostante il successo elettorale del Partito comunista, i socialisti – come si può immaginare visto il posizionamento del sindacato pisano – si mantengono egemoni nel movimento operaio, riportando una significativa vittoria nel congresso della Camera del lavoro confederale di Pisa, del marzo 1922, che li vede raccogliere ben 5.475 contro i 1.169 dei comunisti[31].

Retro della fotografia: “A perenne ricordo del domicilio coatto, alla mia cara Elena ed ai miei cari figli, con amore e affetto. Ugo”.

Per gentile concessione della famiglia Barsotti e, per volere della famiglia, l’immagine deve essere utilizzata esclusivamente per questo articolo.

Nelle zone del pisano si muovono piccoli gruppi comunisti, la situazione è invece più organizzata e radicata nella zona di Santa Croce sull’Arno e nel Volterrano. Nel settembre del 1922 gli iscritti alla federazione pisana sono circa 250 e il segretario della Federazione è il giovanissimo Carlo Cimini coadiuvato dal più esperto Guglielmo Taddei. Nonostante i numeri delle adesioni, la federazione di Pisa ha evidenti difficoltà organizzative, lo stesso «Ordine nuovo» segnala che è totalmente «sprovvista di ogni elementare organizzazione e di stampa» per questo il partito ritiene più opportuno costituire una federazione interprovinciale tra Pisa e Livorno sotto la guida del segretario Ilio Barontini, che presto diventerà uno dei più autorevoli dirigenti comunisti del paese.

Questi brevi lineamenti sulle origini del Pcd’I nella provincia pisana già ci indicano alcuni elementi per comprendere meglio il successivo radicamento del partito in quella che nel secondo dopoguerra sarà considerata, insieme all’Emilia Romagna, una delle regioni più rosse d’Italia e di cui la provincia pisana sarà una parte importante. Ernesto Ragionieri aveva già a suo tempo sottolineato come questo processo costitutivo si era realizzato riallacciandosi «a tendenze e tradizioni di più lunga portata del movimento operaio e popolare italiano», attingendo «alla sorgente plebea e libertaria del movimento operaio italiano, il che volle dire l’artigiano accanto all’operaio di fabbrica, il contadino emancipato e ribelle a fianco dell’ex ferroviere cacciato dal proprio luogo di lavoro. Perseguitato e pressoché immobilizzato nelle grandi città industriali, si arroccò con rinnovata tenacia, in alcuni piccoli centri dell’Emilia e della Toscana dove la tendenza moderna del socialismo si era innestata su ribellioni antiche»[32]. Queste considerazioni trovano conferma nella storia del partito nella provincia di Pisa che ha potuto anche qui beneficiare non solo della classica tradizione socialista di sinistra e della cultura sovversiva in genere ma anche e soprattutto di quella libertaria, una presenza capillare che risaliva al tempi della Prima Internazionale.

Alcune domande inevitabilmente sorgono a chi si approccia a questa storia: come, seppur per un breve periodo di attività alla luce del sole prima delle leggi eccezionali, il partito sia riuscito nonostante mille difficoltà e come minoranza a radicarsi tra le classe subalterne locali e come si sia formata quella leva di militanti che poi sarà protagonista della stagione resistenziale e della formazione del nuovo partito comunista dopo la svolta di Salerno del 1944? Indagare come i dispersi militanti del Pcd’I, senza una direzione e una presenza costante sul piano organizzativo, siano riusciti negli anni del regime a sopravvivere è un interrogativo a cui una ricerca, avviata in occasione del centenario della fondazione del partito, sta cercando di dare risposte partendo dalla costruzione di un dizionario biografico con oltre 250 profili di militanti comunisti della prima ora[33].

NOTE

[1]Sulla figura di Ersilio Ambrogi si v. le voci biografiche in Il movimento operaio italiano. Dizionario biografico 1853-1943, t. 1, Roma, Editori riuniti, 1975, pp. 58.60 e Dizionario Biografico degli Anarchici Italiani, t. 1, Pisa, BFS, 2003, pp. 32-33 (v. curata da F. Bertolucci). Inoltre, F. Creatini, Ersilio Ambrogi: antifascista o informatore dell’OVRA? in https://www.toscananovecento.it/custom_type/ersilio-ambrogi-antifascista-o-informatore-dellovra.

Sulle origini del Pcd’I nella provincia di Pisa si v. Documenti e testimonianze sulla fondazione del Pcd’I in provincia di Pisa, a cura di A. Marianelli, Pisa, a cura della Federazione pisana del PCI, 1981 ora in A. Marianelli, Eppur si muove! Movimento operaio a Pisa e provincia dall’Unità d’Italia alla dittatura, Pisa, BFS, 2016, pp. 171-229; P. Consolani, La scissione del 1921 nelle province di Pisa e Livorno, in La formazione del partito comunista in Toscana 1919-1923. Elementi di una ricerca, Firenze, Istituto Gramsci/Sez. Toscana, 1981, pp. 83-109.

[2]Cronaca rossa della provincia. Frazione comunista, «L’Ora nostra», 3 dicembre 1920.

[3]Cronaca rossa della provincia. Frazione comunista del PSI, «L’Ora nostra», 31 dicembre 1920.

[4]Con Regio Decreto Legge n. 2011 del 15 novembre 1925 i comuni di Collesalvetti, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, Sassetta, Campiglia Marittima, Suvereto e Piombino vengono staccati dalla provincia di Pisa e aggregati alla provincia di Livorno. I comuni di San Miniato, Montopoli in Val d’Arno, Santa Maria a Monte, Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull’Arno passano invece dalla provincia di Firenze a quella di Pisa.

[5]Vigilia di Congresso, «L’Ordine Nuovo», 14 gennaio 1921.

[6]Sulla vicenda si v. A. Polsi, Il profilo istituzionale (1865-1944) in La provincia di Pisa (1865-1990), a cura di E. Fasano Guarini, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 141-149.

[7]I primi di marzo a Pontedera, proprio a seguito dello sciopero generale e delle proteste e per l’uccisione di Spartaco Lavagnini, le forze dell’ordine fanno in irruzione nella sede del Partito Comunista e arrestano venti persone, cfr. Cronaca rossa della provincia. Pontedera. «L’Ora nostra», 4 marzo 1921.

[8]Teste e Tasti, «Il Ponte di Pisa», 26 febbraio 1921.

[9]Spaziamo… il malumore, «Il Ponte di Pisa», 12 febbraio 1921.

[10]Cfr. S. Ficini, Il comprensorio del cuoio nella bufera: dalla rivoluzione al regime (1918-1922), Pontedera, Bandecchi e Vivaldi, 1998 p. 189.

[11]Su e giù per la Provincia. Volterra, «Il Ponte di Pisa», 29 gennaio 1921.

[12]Tra le varie pubblicazioni in materia, per le vicende toscane, si confronti la recente pubblicazione Il biennio rosso in Toscana 1919-1920 Atti del convegno di studi Sala del Gonfalone, Palazzo del Pegaso 5-6 dicembre 2019, a cura di S.Rogari, Firenze, 2021.

[13]I tre socialisti sono Giuseppe Emanuele Modigliani, Giuliano Corsi, Russardo Capocchi; il repubblicano è Ettore Sighieri.

[14]I socialisti ottengono oltre 1.400 voti, ma è altissima l’astensione: l’affluenza è infatti inferiore al 50% dell’intero corpo elettorale. R. Cerri, Pontedera tra cronaca e storia. 1859-1922, Pontedera, Bandecchi e Vivaldi, 1982 p. 256.

[15]Su e giù per la provincia, «Il Ponte di Pisa», 22-23 gennaio 1921.

[16]Cfr. M. Piazzesi, Diario di uno squadrista toscano 1919-1920, Roma, Bonacci, 1980, p. 163.

[17]Cronaca rossa della provincia. Buti. «L’Ora nostra», 3 dicembre 1920.

[18]Cfr. J. Spinelli, La Liberazione a Pomarance. Memorie e documenti. Pomarance, Associazione turistica “Pro Pomarance”, 1995. p. 18-19.

[19]Atti del partito, «L’Ora nostra», 10 dicembre 1920.

[20]Cfr. R. Martinelli, Il Partito comunista d’Italia 1921-1926, Roma, Editori riuniti, 1977, pp. 135.

[21]Sul congresso della sezione di Calcinaia cfr. G. Bozzoli, Ricordi del secolo prima, Fornacette, Graphic Art, 2003, pp. 145-154.

[22]Cronaca rossa della provincia. Santa Luce, «L’Ora nostra», 14 gennaio 1921.

[23]Cronaca rossa della provincia. Bagni di Casciana, «L’Ora nostra», 14 gennaio 1921.

[24]Cronaca rossa della provincia, Montefoscoli, «L’Ora nostra», 14 gennaio 1921.

[25]Cronaca rossa della provincia. Asciano, «L’Ora nostra», 24 dicembre 1920.

[26]In Toscana, «L’Avanti!», 8 gennaio 1921.

[27]G. Bani, Preparando il congresso di Firenze, «L’Ora nostra», 10 dicembre 1920.

[28]Cfr. R. Martinelli, Il Partito comunista d’Italia 1921-1926, cit., pp. 161.

[29]Cfr. A. Vivaldi, Pontedera dal 1919 al 1926 nei ricordi, Pontedera, Bandecchi e Vivaldi, p. 26.

[30]Cfr. R. Cerri, Pontedera tra cronaca e storia. 1859-1922, cit. p. 267.

[31]Cfr. A. Marianelli, Eppur si muove…, cit., p. 174.

[32]Cfr. P. Consolani, E. Dozza, R. Gilardenghi, G. Gozzini, La formazione del Partito comunista in Toscana (1919-1923). Elementi di una ricerca, cit., p. XV dell’introduzione di T. Detti.

[33]La ricerca è stata avviata nel più ampio progetto di recupero e sistemazione dell’archivio storico del PCI che la Biblioteca Franco Serantini Istituto di storia sociale, della Resistenza e dell’età contemporanea in collaborazione con il Comitato promotore (composto da ex militanti e dirigenti della federazione pisana del Pci) ha avviato nel gennaio di quest’anno.