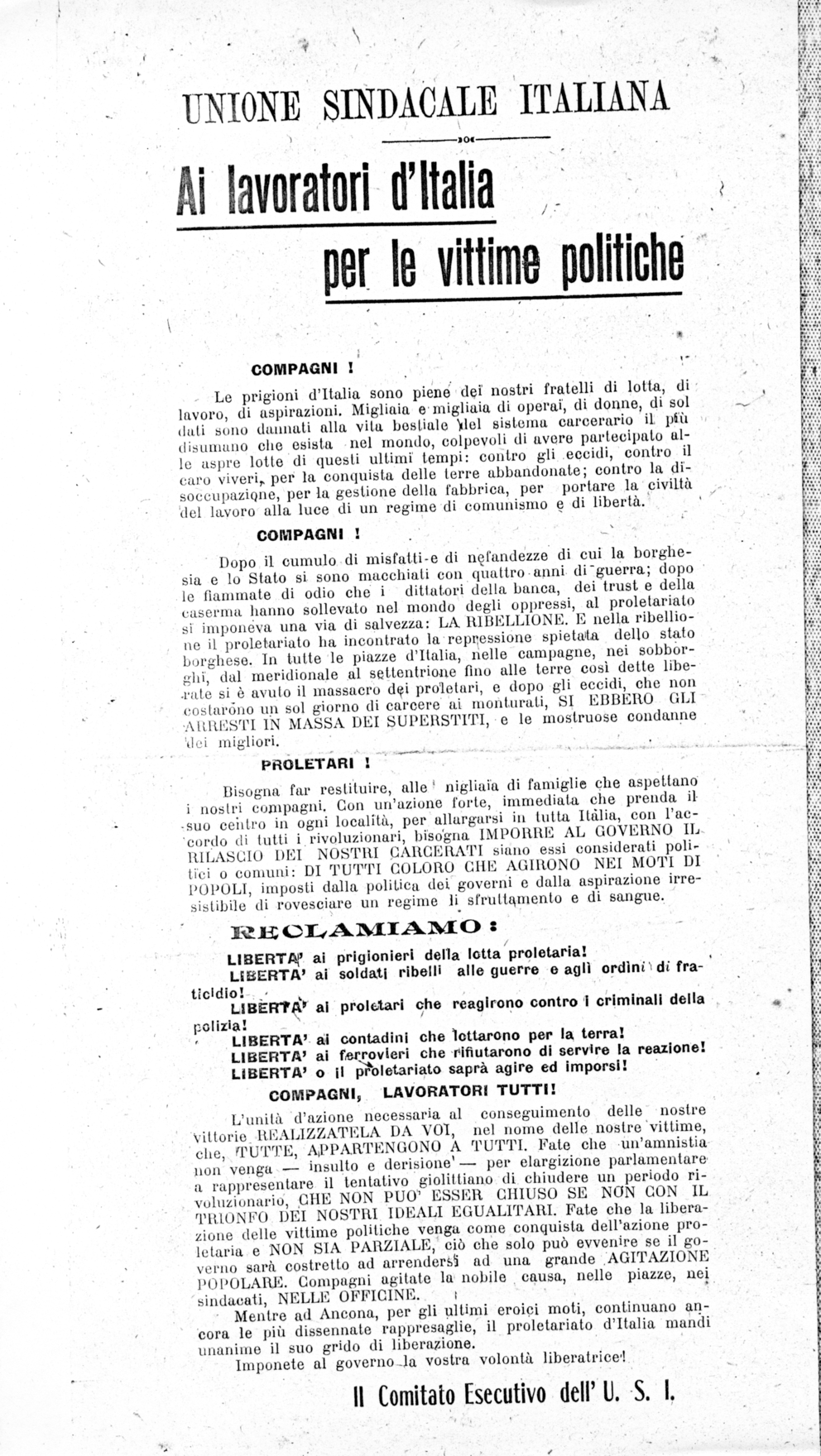

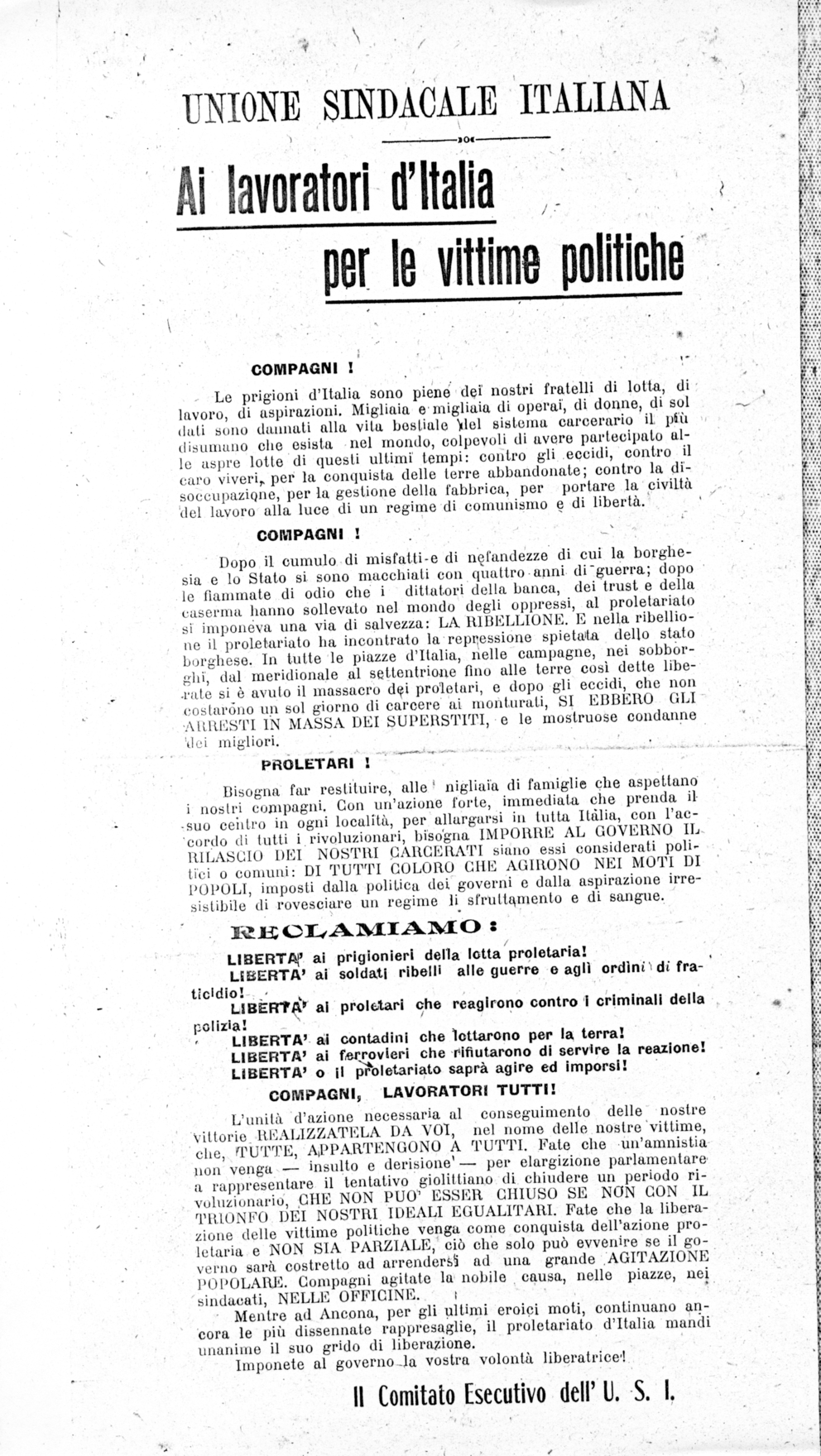

La storia non può cancellarsi davanti agli storici: così ha scritto Marc Bloch. Infatti, anche se per molto tempo è stata pressoché ignorata dalla storiografia locale, dal 1920 al ’22, a Livorno fu attiva una seconda Camera del Lavoro, aderente all’Unione Sindacale Italiana e punto di riferimento operaio nei conflitti tra capitale e lavoro, prima che il fascismo distruggesse, assieme alle sedi del movimento operaio, anche le conquiste dei lavoratori.

Una prima sezione livornese dell’USI si era costituita dopo la fine della Prima guerra mondiale, «in questa città ove il riformismo ha sempre imperato»: lo riferisce un comunicato pubblicato il 15 dicembre 1918 sul giornale dell’USI, «Guerra di Classe», da cui si apprende del rilevante apporto di alcuni ferrovieri e che, ottimisticamente, venivano prenotate 500 tessere per l’anno seguente.

Nel gennaio 1919, si giungeva quindi alla ricostituzione del Fascio operaio “Emancipazione e lavoro” – già attivo prima del conflitto, con sede in via dei Cavalieri – che raccoglieva un certo numero di giovani operai, attorno ad alcuni vecchi militanti, che non si riconoscevano nella Camera confederale del Lavoro, rivendicando l’assoluta autonomia della classe lavoratrice da tutti i partiti politici e dai governi. Nel programma pubblicato su «Guerra di Classe» dell’11 gennaio 1919, si rendeva nota la sua adesione all’USI, «l’unica organizzazione nazionale che sia rimasta incorruttibile e fiera sul terreno della più rigida lotta di classe».

Nel gennaio 1919, si giungeva quindi alla ricostituzione del Fascio operaio “Emancipazione e lavoro” – già attivo prima del conflitto, con sede in via dei Cavalieri – che raccoglieva un certo numero di giovani operai, attorno ad alcuni vecchi militanti, che non si riconoscevano nella Camera confederale del Lavoro, rivendicando l’assoluta autonomia della classe lavoratrice da tutti i partiti politici e dai governi. Nel programma pubblicato su «Guerra di Classe» dell’11 gennaio 1919, si rendeva nota la sua adesione all’USI, «l’unica organizzazione nazionale che sia rimasta incorruttibile e fiera sul terreno della più rigida lotta di classe».

Lo sviluppo della realtà sindacalista veniva favorito dall’inasprirsi della situazione economica e sociale post-bellica e della conseguente radicalizzazione delle lotte operaie, tanto che «a malapena trascorreva anche una sola settimana senza scioperi, ostruzionismi, tumulti, cortei, comizi ed altre forme di azione politica di sinistra». In questo clima, tra febbraio e marzo 1919, «un gruppo di animosi» si attivò per la creazione di una Camera del lavoro alternativa e in antitesi a quella, fondata nel 1886, aderente alla Confederazione Generale del Lavoro (CGdL), con sede in via Vittorio Emanuele 24, nei pressi di piazza Colonnella.

Tale Camera confederale era ormai controllata da una maggioranza socialista riformista, ad eccezione della Federazione dei metallurgici (FIOM) a prevalente indirizzo massimalista, con sempre meno spazio d’iniziativa per le minoranze repubblicana e anarchica, e a promuovere questo primo tentativo sindacalista di scissione erano stati alcuni ferrovieri socialisti, lavoratori repubblicani e, soprattutto, operai e scaricatori anarchici, uniti dall’opposizione verso la condotta, ritenuta inadeguata e perdente, della dirigenza riformista.

Peraltro, a Livorno vi era stata una precedente esperienza di sindacalismo conflittuale nel 1904, durante il periodo in cui il noto agitatore sindacalista Alceste De Ambris si era trovato a Livorno con l’incarico di segretario della Federazione nazionale dei Bottigliai. Fu infatti dopo lo sciopero generale del 19 settembre di quell’anno che comparve il combattivo Gruppo di propaganda sindacalista che raccolse un certo numero di sindacalisti rivoluzionari di matrice socialista-soreliana, fautori dell’azione diretta e dello sciopero generale espropriatore.

Tra il 1905 e il 1906, il principale esponente del socialismo riformista livornese, l’on. Giuseppe Emanuele Modigliani, si preoccupò di osteggiare accanitamente «l’infatuazione direttista» all’interno del Partito socialista, riaffermando la centralità della politica parlamentare. De Ambris rispose alle sue argomentazioni, precisando che l’azione sindacale non escludeva quella parlamentare purchè subordinata ad essa, ricordando che «l’emancipazione dei lavoratori deve essere opera dei lavoratori stessi».

Il “sindacalismo puro” nel contesto livornese non aveva però avuto seguito, stretto come era tra la predominanza socialista – sia riformista che massimalista – e la consistente e storica presenza anarchica; anche perché a livello nazionale i sindacalisti rivoluzionari nel 1907 decisero di separarsi dal PSI ma di rimanere nella CGdL.

Infatti, il processo che avrebbe portato all’affermazione dell’USI a Livorno fu possibile soprattutto grazie al consistente apporto degli “anarco-sindacalisti” che, peraltro, fornirono ad essa la quasi totalità dei quadri dirigenti.

Lo scoppio dei moti del caroviveri, nel luglio 1919, che videro l’iniziativa unitaria della Camera del Lavoro, del Partito socialista e dei gruppi anarchici, nonché la susseguente ondata di arresti e denunce, presumibilmente ritardò la costituzione della Camera sindacale; appare comunque significativo che, durante la sommossa popolare, all’Ardenza fu approvata una risoluzione assembleare che ricalcava quella rivendicata dalla forte Camera sindacale di Piombino, Elba e Maremma, aderente all’USI.

Nei mesi seguenti, a Livorno, gli attivisti che facevano riferimento al sindacalismo d’azione diretta – così come la minoranza anarchica all’interno della Camera confederale del Lavoro – ebbero un ruolo decisivo nello sciopero generale indetto per la libertà di Errico Malatesta, arrestato a Tombolo nel febbraio 1920.

Un prima occasione in cui emerse il crescente dissenso nei confronti della linea moderata della Camera confederale del Lavoro fu lo sciopero generale attuato il 6 e il 7 aprile, per protestare contro l’eccidio avvenuto a San Matteo della Decima, frazione di S. Giovanni in Persiceto (Bo), dove le forze dell’ordine avevano ucciso 8 lavoratori ad un comizio indetto dall’USI. In tale frangente, a Livorno, il 6 aprile si erano mobilitati soprattutto anarchici e repubblicani, mentre i dirigenti confederali e socialisti avevano cercato di abbassare la tensione, così come l’on. Modigliani parlando al comizio, mentre l’anarchico Natale Moretti aveva sostenuto lo sciopero generale ad oltranza. L’indomani però la situazione era del tutto sfuggita di mano ai dirigenti riformisti e – come titolò «Il Telegrafo» del 9 aprile – «i socialisti [furono] esautorati dagli anarchici». Una moltitudine di operai e sovversivi, dopo aver fatto irruzione nella Camera del Lavoro ed essersi impadroniti del vessillo di questa, dettero vita ad un corteo non autorizzato che, cantando Bandiera Rossa, giunse sino alla stazione ferroviaria dove fu caricato due volte dalle forze dell’ordine. Erano quindi seguiti scontri da piazza Dante sino a piazza del Cisternone, con un bilancio di alcuni feriti, tra i quali l’anarchico Oreste Gori e Vittorio Colombini, operaio del Catenificio Bassoli.

Ulteriore significativa rottura fu conseguente alla sollevazione cittadina contro la repressione governativa, agli inizi di maggio, quando la direzione della Camera confederale era riuscita – seppure a stento – a far rientrare la sommossa popolare sul piano della protesta civile e contenere l’agitazione anarchica, aprendo così al sindacalismo rivoluzionario nuove possibilità di sviluppo nel contesto sovversivo.

Appare infatti evidente, come osserva Luigi Tommasini, che «i fatti del maggio segnarono una grave frattura fra movimento anarchico e Partito socialista, e ebbero ripercussioni evidenti a livello sindacale, dato lo stretto coinvolgimento degli organismi camerali nello svolgimento degli avvenimenti».

Se la Camera confederale del Lavoro, attraverso il segretario Zaverio Dalberto, stigmatizzò il comportamento dei «facinorosi», da parte loro gli anarchici e i sindacalisti rivoluzionari, subito dopo il Consiglio nazionale dell’USI tenutosi a Firenze, concordarono un’azione comune verso gli aderenti dei «partiti sovversivi» (socialista, repubblicano e anarchico) di serrata critica verso la dirigenza confederale della Camera del Lavoro.

Inoltre, in luglio, in occasione del Congresso della Camera del Lavoro confederale i dirigenti erano stati contestati per la mancata mobilitazione in solidarietà con la rivolta antimilitarista di Ancona del mese precedente. Nel corso della stessa assemblea, rispetto all’annunciata nascita della Camera sindacale, fu approvato all’unanimità un reciso ordine del giorno che riteneva incompatibile l’iscrizione ad entrambe le strutture.

Mentre all’interno della Camera confederale rimaneva un’incalzante minoranza anarchica, il progetto sindacalista portò, come primo passo, alla nascita ufficiale di una sezione livornese dell’USI con alcune decine di lavoratori aderenti. La notizia venne comunicata su «Guerra di Classe» del 17 e del 24 luglio 1920, con il seguente commento: «Era ora! Tutte le ottime illusioni sulla unità proletaria, che molti nostri compagni si facevano, e che in omaggio a queste avevano sempre ostacolato una nostra separazione dai confederalisti, oggi, dopo gli ultimi avvenimenti, sono completamente cadute, e i compagni fiancheggiano con fede ed entusiasmo l’opera nostra».

Nell’ambito dell’intenso lavoro organizzativo intrapreso dalla neonata sezione dell’USI verso alcune categorie (operai, muratori, calzolai, falegnami, lavoranti in crogiuoli…), il 25 luglio, presso le scuole Benci, venne promosso un nuovo partecipato comizio riguardante la vertenza metallurgica – con interventi di Moretti, Attilio Chichizzola e Augusto Consani – che approvò un ordine del giorno a sostegno del contegno dell’USI nei confronti della FIOM «tendente ad una unità d’azione nell’attuale agitazione metallurgica».

Il 27 agosto, mentre nelle fabbriche era in atto l’ostruzionismo operaio, in piazza del Municipio si svolse un comizio sulla vertenza metallurgica con gli interventi di Russardo Capocchi per la FIOM, Sereni per la Camera confederale del Lavoro e Moretti per l’USI, prefigurando la presa di possesso delle industrie.

Gli sviluppi della dura agitazione nazionale dei metallurgici fece però rinviare ancora l’apertura della Camera sindacale a Livorno, vedendo i militanti e dirigenti dell’USI impegnati a partecipare assieme alla FIOM, diretta dal socialista massimalista Capocchi, all’Occupazione delle fabbriche e alla loro difesa.

Dopo che a metà agosto in diverse fabbriche erano stati attuati scioperi bianchi e forme di ostruzionismo, il 2 settembre, alle ore 15, gli operai di undici stabilimenti – ai quali se ne aggiunsero almeno altri cinque – entrarono in sciopero e li occuparono, innalzandovi bandiere sia rosse che nere, e in alcuni di questi, come alla Metallurgica e al Cantiere Navale F.lli Orlando, si continuò a produrre in autogestione.

Se per gli anarco-sindacalisti la pratica autogestionaria, quale forma di lotta prefigurante l’espropriazione dei mezzi di produzione, dimostrava «ai pescicani dell’industria siderurgica e meccanica, che la classe lavoratrice è matura per gestire da sé le fabbriche»; ben diversa era la posizione del Partito socialista, così come risulta da un articolo contro «la gestione diretta delle officine occupate […] nel senso che gli [sic] danno gli anarchici», pubblicato in prima pagina sull’«Avanti!» del 5 settembre e, non casualmente, ripreso l’indomani sul principale quotidiano padronale livornese («Il Telegrafo», 6 settembre 1920).

Al contrario, sin dalla prima settimana, i solidali sindacati dei ferrovieri e dei lavoratori del porto garantirono le forniture di materiali e materie prime alle fabbriche occupate.

Gli stabilimenti furono sgomberati dalle maestranze dopo oltre trenta giorni di resistenza, con risultati inferiori alle aspettative; ma il referendum sul concordato tra FIOM e padronato a Livorno registrò la contrarietà di circa 4.270 operai metalmeccanici, rivendicando il pagamento per intero delle giornate d’occupazione ed esigendo che negli aumenti salariali conquistati non rientrasse l’aumento di L. 2,60 al giorno già ottenuto a maggio, ma anche per la contrarietà all’istituzione della Commissione paritetica che avrebbe dovuto sanzionare presunti atti di indisciplina avvenuti durante l’occupazione.

Il progetto sindacalista riprese quindi impulso, in sintonia con la radicalizzazione dei settori operai più risoluti, dopo l’esito deludente del grande movimento delle occupazioni industriali e il contestato accordo nazionale sottoscritto dalla CGdL. In tal senso, da parte dell’USI livornese, furono intensificati gli incontri con gli operai di alcune fabbriche e le iniziative di propaganda, come il comizio rivolto ai lavoratori dell’edilizia, presso le Case Popolari, tenuto da Eugenio Bini e dal muratore anarchico Filippo Filippetti, referente sindacale del settore edile.

A fine settembre del 1920, in un clima di persistente tensione sociale si giunse quindi all’attivazione della nuova Camera sindacale, che poteva contare, oltre ai lavoratori già aderenti all’USI, su consistenti nuclei operai che, non sentendosi più rappresentati dalla FIOM, stavano aderendo al Sindacato Metallurgico dell’USI.

Nel mese di ottobre del 1920, mentre a Bologna venivano arrestati tutti i componenti del Consiglio generale dell’USI, a Livorno, sulla stampa anarchica locale, si trova riscontro dell’avvenuta apertura della Camera sindacale, con sede in viale Caprera – angolo via delle Lance, nel popolare quartiere “Nuova Venezia”, pur se la prima segnalazione in merito da parte delle autorità di polizia comparve tardivamente, in un rapporto datato 22 novembre.

La Camera sindacale, oltre ad essere luogo di riunione per le diverse categorie, sarebbe stato anche uno spazio di socialità, ospitando anche feste ed altre iniziative di solidarietà, quasi come una Casa del popolo.

Al 2 dicembre, un’ulteriore nota prefettizia – secondo la quale la Camera sindacale si era costituita nei primi giorni di novembre – indicava in circa 600 gli iscritti, di cui 120 al Cantiere navale Orlando, 100 alla Società Metallurgica Italiana, 100 nelle cooperative sul porto e i restanti suddivisi nelle altre medie e piccole industrie cittadine (Prodotti Chimici, Fabbrica carbone fossile Ruchat, Fabbrica Isolatori, Conduttori Elettrici, Officine meccaniche Vestrini, Oleifici Nazionali, Cementeria, Stabilimento Petrolio, Semoleria…).

Tale rilevazione doveva però essere “arretrata” di qualche mese, oppure limitata al settore industriale, in quanto in un nuovo rapporto, datato 8 dicembre, il prefetto informava il Ministero dell’Interno che l’USI aveva raggiunto i mille iscritti mentre, nello stesso periodo, apparivano in calo quelli alla Camera del lavoro confederale che, pochi mesi prima, aveva dichiarato 15 mila tesserati dei quali circa quattromila della FIOM. Infatti, sull’organo nazionale dell’USI, «Guerra di Classe», del 1° gennaio 1921, veniva riferito che il giornale a Livorno era diffuso settimanalmente in 700 copie e che gli iscritti alla Camera sindacale erano ormai duemila e altre categorie andavano organizzandosi (muratori, ferrovieri, elettricisti, arte bianca, facchini del mercato, calzolai, vestitrici di damigiane, etc.).

La rilevanza numerica del passaggio di iscritti dalla Camera confederale a quella sindacalista è indirettamente confermata dal tono polemico del dirigente della FIOM, Adolfo Minghi, giunto a sostenere, davanti ad un’assemblea di metallurgici, che la Camera sindacale era «dannosa alla classe lavoratrice e di vantaggio alla borghesia», nonché altre accuse che dovette ritrattare. Peraltro, il successo di adesioni alla Camera sindacale livornese appare del tutto in linea con le dinamiche nazionali che vedevano l’USI in rapida crescita con 180.000 iscritti a metà del 1919, 305.000 alla fine dello stesso anno e circa 500.000 nell’autunno del 1920.

Alla Camera del lavoro dell’USI aderivano – riconoscendosi nella sua autonomia classista – lavoratori anarchici di diversa tendenza, senza-partito, repubblicani, socialisti ed anche comunisti, «molti dei quali militavano nella Camera sindacale». Inoltre, la stessa componente comunista della CGdL – legata prima alla frazione “intransigente” di Firenze del Partito socialista e poi al PCdI, con a capo il ferroviere Spartaco Lavagnini – avrebbe optato per privilegiare le intese con i sindacalisti rivoluzionari, in funzione antiriformista, così come avvenne all’inizio del 1921, durante gli scioperi contro i licenziamenti di massa nelle fabbriche livornesi, soprattutto nel settore metalmeccanico, per la “crisi” ritenuta «una bassa manovra egoistica e reazionaria per gettare sul lastrico migliaia di lavoratori».

Su tali posizioni di forte antagonismo, la Camera sindacale si rafforzò, divenendo anche punto di riferimento delle Commissioni interne di fabbrica, mentre lo scontro fra la linea confederale e quella sindacalista si fece sempre più aspro. La Camera del Lavoro della CGdL, infatti, era orientata a contrattare (oggi si direbbe concertare) le modalità di attuazione dei licenziamenti, cercando di mitigarne gli effetti con la richiesta di contributi e sussidi per i disoccupati, nonché suggerendo i criteri – discriminanti per sesso, anzianità e provenienza – con i quali il padronato doveva effettuarli. All’opposto, la Camera del Lavoro sindacale rifiutava recisamente tale contrattazione per regolare i licenziamenti, sostenendo la necessità di una lotta contro quella che riteneva una manovra politica degli industriali per indebolire il movimento operaio e annullarne le recenti conquiste salariali e normative. Su queste posizioni, con impostazione sindacalista rivoluzionaria, lotte importanti furono attuate dagli operai allo Stabilimento Italo Americano Petrolio, alla Società Molini, alla Mattoni Refrattari dell’ing. Mathon, alla Società Conduttori Elettrici e agli Oleifici Nazionali, non senza scontri fisici tra “estremisti” (ossia sindacalisti rivoluzionari, anarchici e comunisti) e confederali.

Nel settembre 1921, durante la vertenza alla Società Metallurgica Italiana contro un taglio salariale del 10%, la Camera sindacale sostenne con forza la lotta degli operai e, durante una partecipata manifestazione, intervenne il dirigente nazionale dell’USI e segretario della Camera sindacale di Sestri Ponente, Antonio Negro, che accusando i riformisti del PSI e della CGdL per i numerosi cedimenti, ricordò come «un anno fa le bandiere rosse sventolavano su tutte le officine: avevamo le armi, eravamo i padroni, e dovevamo restare tali. Ma i dirigenti di allora hanno tradito e bisogna spodestarli, e d’accordo con Lenin occorre fare la rivoluzione». Il 20 ottobre seguente il prefetto ebbe quindi a paventare come «il partito sindacalista, e per esso la Camera del Lavoro sindacale, tende ad impadronirsi del movimento operaio, sostituendosi alla FIOM e qualora vi riuscisse l’ordine pubblico certamente non se ne avvantaggerebbe».

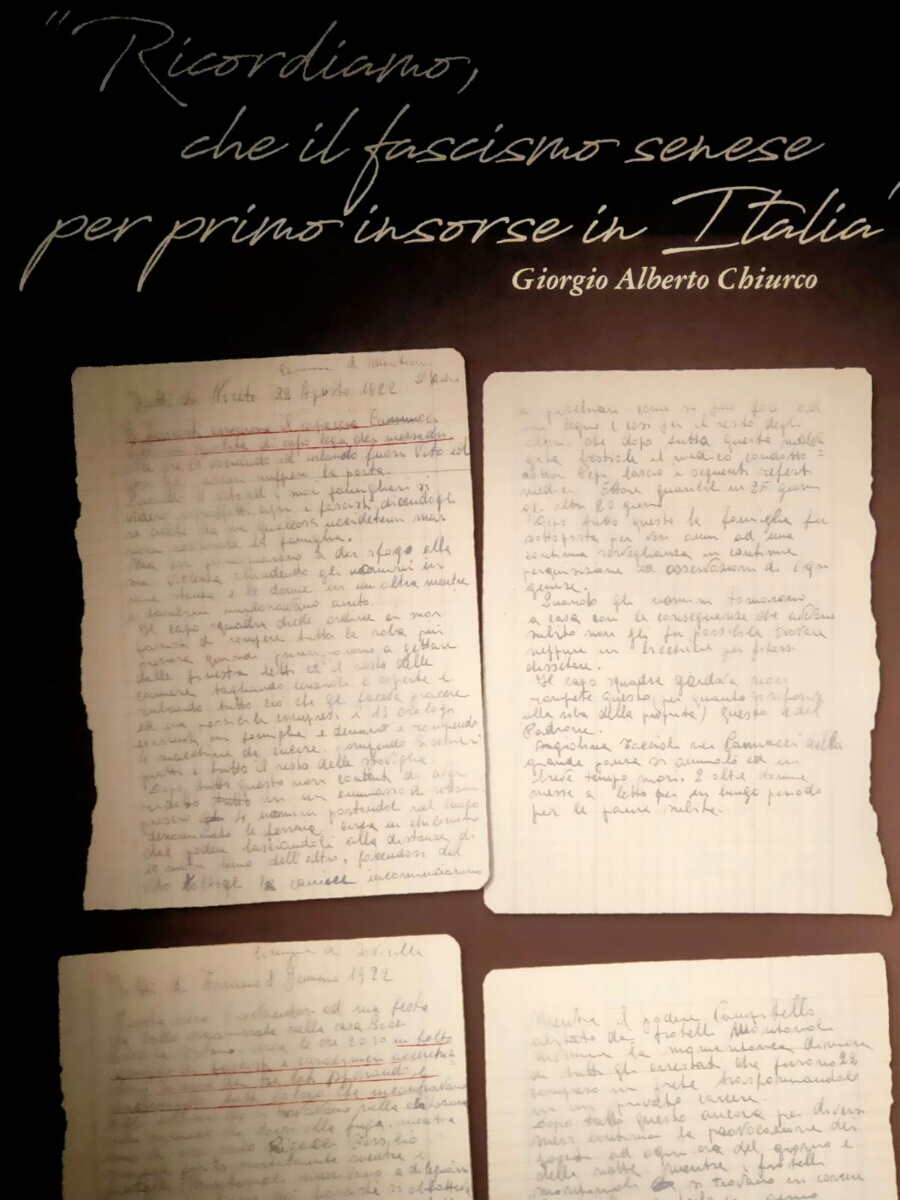

Per contrastare l’ondata di scioperi e insorgenze sociali, oltre al consueto intervento poliziesco (come avvenuto, ad esempio, contro l’occupazione operaia degli Oleifici Nazionali), anche a Livorno il padronato, le gerarchie militari e i settori più reazionari della borghesia locale avevano affidato la «controrivoluzione preventiva» alle squadre fasciste e nazionaliste, per cui la Camera del Lavoro sindacale dovette attivarsi anche su questo fronte, divenendo un punto di riferimento per la difesa proletaria e per l’organizzazione degli Arditi del popolo.

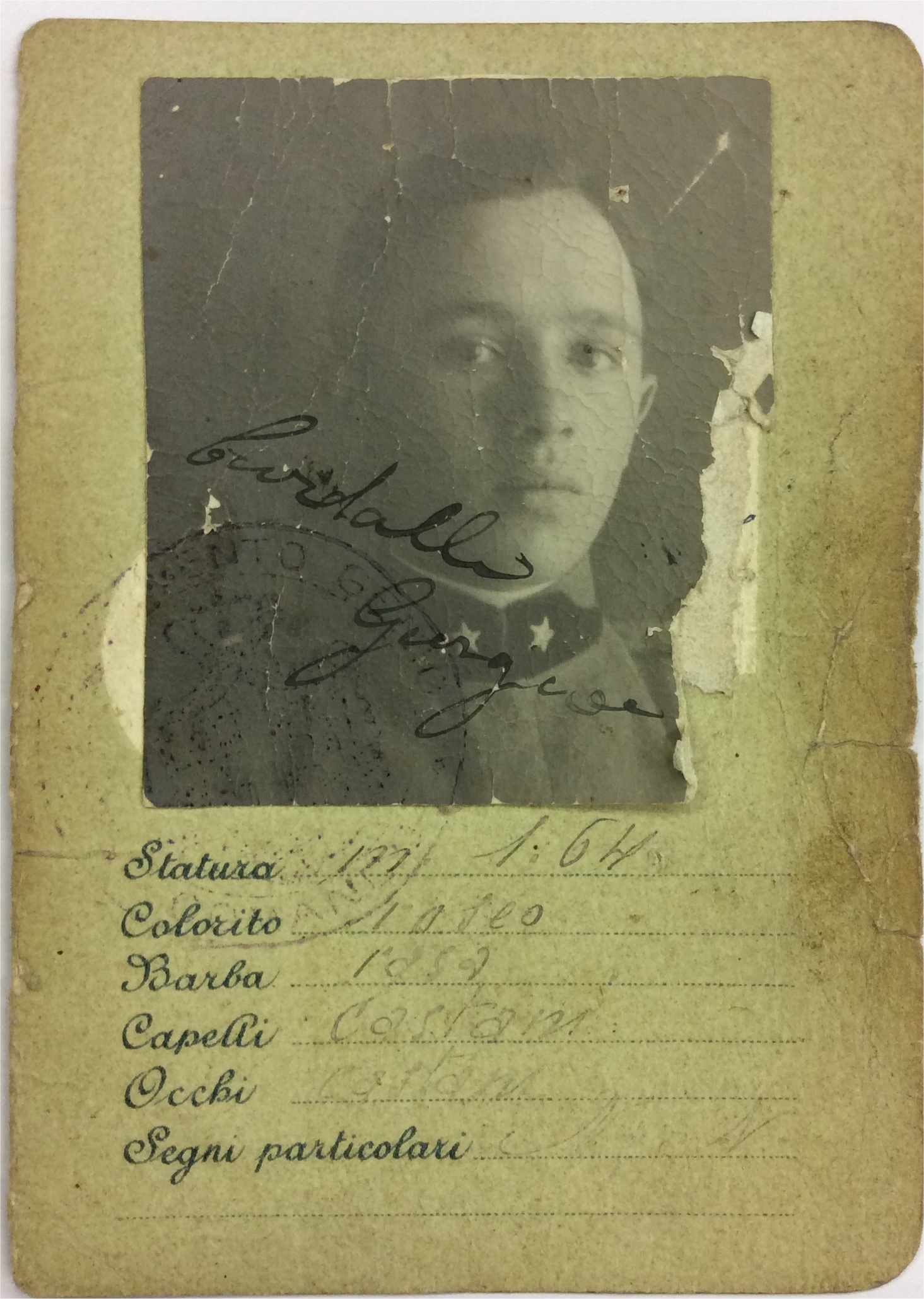

A tragica conferma del ruolo sostenuto dalla Camera sindacale nella battaglia antifascista, vi è la morte sotto il piombo degli squadristi e delle forze dell’ordine di due aderenti all’USI durante l’attacco fascista a Livorno del 2 agosto 1922, costato ben otto vittime. Nella periferia nord, nel corso di uno scontro a fuoco, cadde il già citato Filippetti, ardito del popolo e rappresentante sindacalista per il settore edile; mentre nel quartiere S. Marco rimase ucciso Gisberto (o Gilberto, secondo altre fonti) Catarsi, operaio del Cantiere “Parodi e Del Pino”, facente parte del consiglio direttivo della Camera sindacale e militante del gruppo anarchico “C. Cafiero” di Montenero.

In quelle giornate di reazione, assassinii e distruzioni sistematiche delle sedi sindacali e politiche della sinistra, dopo che la Camera confederale fu devastata una seconda volta, soltanto la Camera sindacale rimase inespugnata, difesa con le armi dai suoi militanti e forte della collocazione nel quartiere sovversivo della “Nuova Venezia”. Imposto lo stato d’assedio alla città, il 10 agosto la Camera sindacale subì una seconda perquisizione, venendo interdetta su ordine dell’autorità militare, dopo essere stata mezza devastata dai carabinieri col pretesto di scovarvi armi ed esplosivi. Per la sua chiusura definitiva i fascisti dovettero però attendere di governare, dopo la Marcia su Roma. Pur senza sede e senza giornale, i sindacalisti dell’Unione ancora in libertà continuarono la propria attività, sempre più illegale, sino al gennaio 1925 quando, a livello nazionale, con un decreto prefettizio l’USI fu formalmente dichiarata fuorilegge, costringendola ad agire all’estero o in clandestinità.

[Il presente testo è un estratto della ricerca: Marco Rossi, L’altra Camera del Lavoro. Livorno 1920 – ’22. L’azione dell’U.S.I. e Augusto Consani, sindacalista rivoluzionario, Gruppo editoriale USI-CIT, Livorno 2020]