1/2 – Per una storia dei movimenti giovanili a Grosseto tra gli anni Sessanta e Settanta (*)

È possibile scrivere la storia dei movimenti giovanili di cinquant’anni fa?

Ma, prima ancora: ne vale la pena?

C’è da chiedersi infatti se ripensare “quel” passato in termini storici non sia una perdita di tempo; o, peggio, se non significhi distogliere gli occhi da ciò che ci accade intorno e quindi rassegnarsi all’incapacità di affrontare i problemi che sarebbe urgente invece risolvere qui e ora. Si deve ammettere che, almeno a prima vista, la vita attuale ha poco a che vedere con vicende vecchie di mezzo secolo: sarebbe certamente patetico appassionarsi alle polemiche che attraversarono allora il movimento studentesco o tornare a scaldarsi per le divergenze strategiche all’interno del PCI in vista del “compromesso storico”. C’è chi sostiene, del resto, che ben difficilmente la storia sia di qualche utilità nelle vicende attuali; figuriamoci, verrebbe da aggiungere, la storia locale: per di più di una piccola città, come Grosseto, ai margini perfino della “provincia” italiana più marginale. Volendo comunque rievocare quegli eventi, non ci si può stupire che si preferisca allora fare a meno della storia e accontentarsi della memoria di qualche testimone, possibilmente disposto al gioco di riconoscersi, da giovane, in qualche vecchia foto.

Non credo però che sia questa, necessariamente, la risposta alla domanda che ho posto: se ne valga la pena. Intanto le ragioni della storia, perfino di “quella” storia, pur così marginale, contrastano anch’esse una rassegnazione: quella di chi rinuncia a comprendere davvero il passato. Si può capire che ciò comporti, in certi casi, il fastidio di riconsiderare anche la propria storia e si tenda perciò a evitarlo, piuttosto che andare a vedere se esista un filo, quantunque tenue, che unisca il passato al presente. Ma se questo filo esiste – e l’indagine storica potrebbe aiutare a trovarlo e a dipanarlo – potremmo anche sperare di capire qualcosa di ciò che sta accadendo oggi. Diversamente, come potremmo pensare di affrontare il presente e provare a immaginare il futuro?

Ci sarebbe poi da sgomberare il campo da immagini false e fuorvianti e anche questo dovrebbe essere il compito della riflessione critica. Non c’è dubbio, che riguardo ai movimenti giovanili degli anni sessanta e settanta – diciamo pure per brevità: riguardo al movimento del Sessantotto – circolino analisi a dir poco approssimative, oltre a mitologie di incerto fondamento. Stando, ad esempio a una “vulgata”, avvalorata anche in ambienti dai quali non ci si aspetterebbe, il frutto immediato e perfino scontato del Sessantotto sarebbe stata la cosiddetta “lotta armata”. Questa lo riassumerebbe tutto e senza residui, restituendocelo come in uno specchio a cui non si può che prestare fede. Insomma ci sarebbe stata in Italia una “guerra civile”, sia pure – aggiunge qualcuno – “a bassa intensità”, nella quale, come era accaduto nella Resistenza, gli schieramenti erano solo due: chiunque avesse una posizione critica nei confronti dello stato, del capitalismo, della cultura dominante e così via non poteva non sentirsi rappresentato dai “compagni” in armi[1]. Proprio questo, del resto, è ciò che raccontano i reduci di quella “lotta armata”, senza differenza tra irriducibili e pentiti: tutti diventati incredibilmente loquaci e tutti devotamente ascoltati senza eccessiva considerazione per i crimini di cui eventualmente siano stati giudicati colpevoli; quasi fossero, essi e essi soltanto, gli interpreti autentici di quell’epoca. Nessuno che denunci la presunzione e l’arroganza di chi arbitrariamente si assunse allora il compito, e continua ad assumerselo, di parlare a nome dell’intero “movimento”, addirittura, come essi amano dire, di un’intera generazione. Il brigatista, insomma, come evoluzione coerente o addirittura obbligata del “sessantottino”.

Del resto, l’altro “ideal-tipo” di quegli anni sembra non possa essere altri che il tossico.

Roma, febbraio 1968, manifestazione di studenti davanti alla Facoltà di Lettere

Ne consegue l’immagine di una generazione, appunto, affollata da brigatisti rossi e consumatori di droghe più o meno pesanti, con l’aggiunta, a completare il quadro, di qualche terrorista nero e qualche stragista. A chi si salvò, scampando alla morte per overdose o per arma da fuoco, a chi non si arrese alla malattia mentale, a quanti riuscirono a evitare le patrie galere, non sarebbe poi rimasto altro da fare che scomparire “nel privato”; a meno che invece, ma questa è la ripetizione di una storia ancora più vecchia, non abbia trovato il modo di assestarsi su posizioni di potere, rinnegando tutto ciò che fino allora aveva fatto e era stato.

Ecco: a tutto questo credo che si debba reagire, anche in riferimento a una situazione marginale quale quella di Grosseto, proprio con le ragioni e con il metodo della storia. Se ci si limita infatti a rievocazioni fondate su memorie vacillanti e prive di riscontri, buone al più per ritrovi di vecchi amici in vena di nostalgia, si finisce proprio per avallare quelle narrazioni. Operazioni del genere non fanno che sovrapporre alla tragicità di quegli anni una patina folcloristica, per non dire goliardica, comunque provinciale, che impedisce di mettere a fuoco gli avvenimenti e ne ostacola la conoscenza e la comprensione, evitando per di più di fare i conti con abbagli e errori, che ovviamente ci furono, e molti. In tal modo i solchi tra le generazioni, anziché colmarsi, si approfondiscono. Una cosa è certa: le generazioni successive non hanno interesse a malinconie senili vagamente autoassolutorie; hanno il diritto piuttosto di sapere che cosa sia effettivamente successo. È questa una questione di responsabilità, sia del testimone che dello storico[2].

D’altra parte, anche quando si mette in evidenza l’impatto di quel movimento sul costume, sulla morale corrente, sulla stessa mentalità e si sottolinea, giustamente, la sua radicale portata innovativa, che si presentò addirittura come rottura generazionale, si tende a dimenticare che fu anche, e forse soprattutto, un movimento politico, che si propose di incidere sugli equilibri che si erano consolidati – e non solo in Occidente – nel ventennio successivo alla guerra. Dunque anche riguardo ai suoi esiti politici andrebbe storicamente valutato. La possibilità di un giudizio di inadeguatezza o di vera e propria sconfitta non dovrebbe costituire motivo per tacere di quella “politicità”, sempreché, di nuovo, non ci si fermi alla sensibilità dei testimoni, che potrebbero ancora sentirsi in essa troppo coinvolti per rievocarla obiettivamente, o potrebbero, al contrario, non avvertirla: ma sarebbero probabilmente gli stessi che neppure allora – ma solo per loro miopia – l’avvertirono.

Quanto alla possibilità. È ovvio che, al netto di eventuali entusiasmi di ritorno per le mitologie sessantottine, non si possa fare a meno dei testimoni. Purché le testimonianze che si raccolgono e si utilizzano siano sottoposte ai criteri di quella che viene definita “storia orale”, che è ormai una disciplina con propri metodi e un suo preciso statuto epistemologico[3]. Occorre la consapevolezza che ben difficilmente potremo contare su una memoria condivisa e sarà dunque necessario ascoltare versioni diverse e non necessariamente sovrapponibili, se vogliamo evitare di accreditare verità totalmente o in gran parte arbitrarie [4]. Bisognerà inoltre che le testimonianze siano confrontate con documenti scritti, fotografici, filmici. Alcuni archivi sono già disponibili, altri, quello della questura ad esempio, prima o poi lo saranno. L’ISGREC ne possiede alcuni che fanno capo a partiti, a organizzazioni politiche e a associazioni, come ad esempio quella dei genitori di giovani tossicodipendenti, o il “Centro Donna”, che ha raccolto documenti dell’UDI e del Collettivo femminista. C’è poi la stampa: la cronaca locale di giornali regionali. Un lavoro difficile, ma possibile: ci sono giovani storici in grado di farlo con grande competenza. Non sta a me indicare le piste documentali da seguire. Basta sapere che queste piste esistono, come esiste ormai una bibliografia locale di base, almeno per alcuni argomenti settoriali, ma connessi al fenomeno dei movimenti giovanili: penso alla storia delle donne, alla questione della malattia mentale e della psichiatria[5].

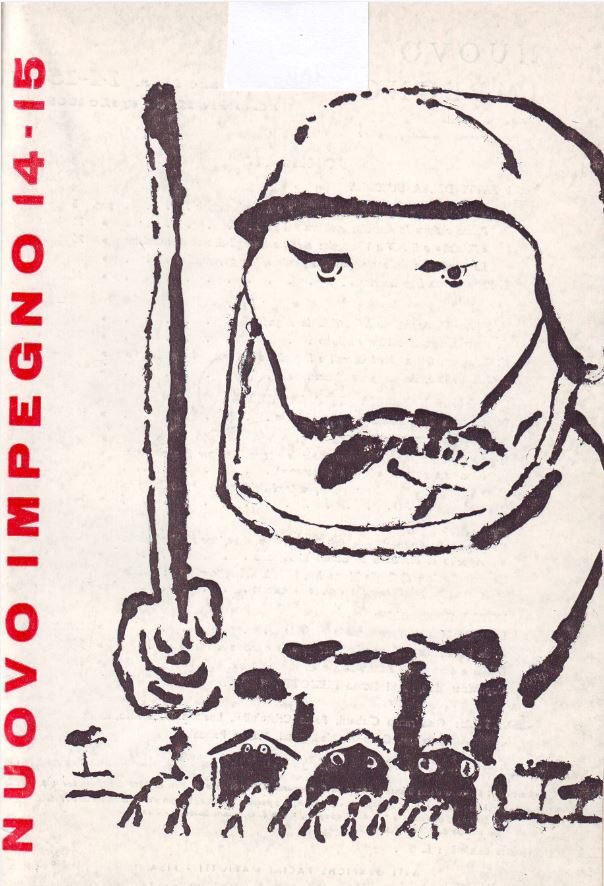

Copertina del n. 14-15 di “Nuovo Impegno”, aprile 1969, contenente la cronaca e un’analisi politico-ideologica dei fatti della Bussola (31 dicembre 1968)

Vorrei piuttosto suggerire una traccia cronologica e qualche orientamento tematico a quanti volessero accingersi a uno studio rigoroso e criticamente avvertito. Con l’avvertenza, appunto, che questa proposta, pur dovendo – credo – essere presa in considerazione, sarà soggetta essa stessa a “falsificazione”, sulla base di documenti e testimonianze eventualmente discordanti.

Si dovrebbe intanto andare a vedere che cosa c’era in questa città prima del ’68 e che cosa cambiò in quell’anno. I movimenti giovanili dei partiti democratici – quello comunista, ma non solo – erano sicuramente aggregazioni consistenti fin dai primi anni del dopoguerra. Anche il MSI ebbe sempre un seguito a livello giovanile. Ma erano soprattutto le parrocchie a raccogliere i giovani sotto le più diverse forme organizzative. Nel corso del decennio dal 1960 al 1970 però cambiarono profondamente i costumi e i comportamenti giovanili; non solo a confronto con la generazione dei padri e delle madri, quella che aveva vissuto la guerra, ma forse in modo ancora più marcato a confronto con la generazione immediatamente precedente, quella nata durante la guerra o appena dopo. Le mode importate dall’estero, in particolare dall’Inghilterra, ebbero un peso decisivo: soprattutto la musica, ma anche l’abbigliamento, le occasioni di incontro, l’utilizzazione dei mass-media. Per quanto riguarda i giovani cattolici incise a fondo il rinnovamento fatto intravedere dal Concilio. Sia i giovani cattolici che quelli di sinistra trovarono nel tema della pace un elemento comune di interesse, sul quale comunque ancora non riuscivano a incontrarsi, e frequente per loro cominciava a essere il riferimento al movimento pacifista e per in diritti civili in USA. La guerra nel Vietnam, ma anche l’invasione della Cecoslovacchia da parte delle truppe del Patto di Varsavia, furono avvertite come rotture dell’impegno di pace che era seguito alla sconfitta dei fascismi e che mostrava invece, nella logica della “guerra fredda”, tutta la sua precarietà e il suo inganno.

Volendo indicare avvenimenti significativi, viene da pensare alle iniziative di solidarietà dopo l’alluvione del 1966: gli interventi assistenziali delle parrocchie, il recupero dei libri della biblioteca. Personalmente ricordo molto bene Roberto Ferretti in divisa da boy scout (AGESCI) impegnato a regolare il traffico dei soccorsi nel Viale Matteotti, ancora invaso dal fango. Non fu ovviamente come a Firenze, ma il clima era quello. Una forte eco aveva avuto nell’aprile di quell’anno l’uccisione a Roma dello studente Paolo Rossi ad opera dei fascisti, in seguito a cui i giovani comunisti tentarono anche a Grosseto una mobilitazione nelle scuole superiori.

Intanto gruppi di cattolici cominciarono ad avere momenti di aggregazione esterni alle parrocchie, che resero possibile la lettura collettiva di testi inusuali, come ad esempio “Lettera a una professoressa” e facilitarono rapporti con realtà già più vivaci di altre città. Mentre a sinistra fu il PSIUP a raccogliere le inquietudini giovanili che cominciavano a orientarsi verso una rottura della tradizione resistenziale ormai ingessata e verso una distinzione rispetto alla gestione pluridecennale del potere locale, da cui invece i giovani comunisti, più fedeli generalmente ai costumi familiari, facevano fatica a staccarsi.

E fu dunque il ’68.

Fu, anche a Grosseto, il Sessantotto degli studenti. Contatti con i giovani lavoratori li mantennero i circoli comunisti e in futuro il PCI ne avrebbe tratto frutto. Fu però nelle scuole, ben prima che nelle sezioni di partito e nelle federazioni giovanili, che si fece sentire forte il vento della rivolta, alimentato dal maggio francese, ma anche da quanto stava accadendo nelle università italiane, a Roma, a Pisa, quindi dagli avvenimenti praghesi e dalle notizie che giungevano da oltre oceano, in particolare l’uccisione di M.L.King. Gli elementi più ricettivi si accorsero che il loro cerchio poteva allargarsi con una facilità che sarebbe stata inimmaginabile solo qualche mese prima. Si resero conto che, nonostante la denuncia di Don Milani contro la scuola di classe, la scuola media superiore era ora frequentata da molti studenti che non provenivano da ceti sociali privilegiati e erano ormai disposti a opporsi alla borghesia che, spalleggiata da un ceto professorale conformista quando non apertamente reazionario, fino ad allora vi aveva spadroneggiato: con i suoi pregiudizi, il suo perbenismo, la sua ipocrisia condita di cattolicesimo pre-conciliare, i suoi ridicoli riti goliardici. All’interno della stessa borghesia del resto, quella colta, delle professioni, la frattura generazionale era ormai in atto.

A questo punto ci sarebbe bisogno di un affinamento e di una precisazione della cronologia, perché gli avvenimenti si susseguirono rapidamente[6]. Ci fu l’occupazione del Liceo classico, che è l’episodio più spesso ricordato; ma ci fu anche una serie di assemblee al Liceo scientifico molto partecipate, convocate su documenti politici elaborati autonomamente dai promotori dell’agitazione; la manifestazione per Jan Palach, indetta dalla destra sotto lo sguardo benevolo dei fascisti e poi condotta dagli studenti di sinistra, a costo di qualche scontro fisico; ci furono altre manifestazioni di piazza e un’occupazione dell’Istituto professionale, alla quale tentarono senza successo di partecipare anche studenti di altre scuole. Nel novembre 1969 ci fu una grossa partecipazione studentesca alla manifestazione indetta dai sindacati in occasione dello sciopero generale per la casa. Iniziarono inoltre riunioni politiche pomeridiane nella sede del Teatro sperimentale a cui partecipò anche qualche studente universitario. L’iniziativa spontanea nelle scuole era sostenuta in vario modo, sia pure con qualche titubanza, dalla FGCI, ma l’orientamento politico veniva soprattutto dal gruppo giovanile del PSIUP. Si può aggiungere che alcuni volantini per gli scioperi furono ciclostilati nella sede dell’Azione cattolica. Intanto andava coagulandosi un gruppo anarchico, che niente aveva a che fare ovviamente con l’anarchismo storico maremmano da tempo esauritosi.

Servizio d’ordine a una manifestazione della sinistra rivoluzionaria

Un passaggio importante, che meriterebbe di essere ricostruito con documenti e testimonianze (non impossibili da trovare), fu la stroncatura sul nascere, da parte del PCI locale, del tentativo di costituire un nucleo della frazione del Manifesto, espulsa, a livello nazionale, dal partito. Il gruppo che si ritrovava al Teatro sperimentale aveva infatti un contatto diretto a Roma con quella frazione attraverso un elemento proveniente dal PCI locale che sembrava possedere tutti i requisiti di un leader. Sta di fatto che questa persona sparì da un giorno all’altro e non fu più vista in città. Si disse che aveva trovato (“gli avevano trovato”) lavoro altrove. In tal modo il pericolo che il PCI più temeva, una scissione locale del partito, fu scongiurato e per qualche tempo il Manifesto non fu presente a Grosseto. Si ripresentò dopo qualche anno ad opera di studenti universitari che però svolgevano a Grosseto solo un’attività sporadica.

Se qualcuno pensò di aver arginato in questo modo il movimento, dovette presto ricredersi. I giovani psiuppini che nel panorama locale avevano mostrato di essere i più sensibili ai segnali che provenivano dai movimenti studenteschi universitari e soprattutto dal Potere operaio pisano, cominciarono a sentirsi stretti nel loro partito. Ben presto costituirono un gruppo autonomo (il Gruppo di Azione Operaia, GAO) che, attenuando l’interesse verso gli studenti, tentò interventi nelle fabbriche di confezioni e abbigliamento che allora esistevano in città, andando incontro anche a denunce e processi. L’unico che rimase infine nel PSIUP, con il ruolo di funzionario stipendiato, fu Roberto Ferretti.

I cattolici furono posti di fronte all’incompatibilità dell’attività nel movimento studentesco con la permanenza nelle organizzazioni ufficiali della chiesa, con la conseguenza dell’abbandono di queste ultime da parte dei nuclei più attivi, dai quali scaturirà un gruppo cristiano interconfessionale che manterrà una continuità per tutti gli anni settanta e una presenza militante nelle organizzazioni locali della sinistra, con un riconoscimento anche esterno alla provincia attraverso i Cristiani per il socialismo e le Comunità cristiane di base.

Il movimento nelle scuole superiori si trovò di fronte alla difficoltà del ricambio dei nuclei che lo avevano diretto: terminato il ciclo di studi superiori, questi si trasferivano nelle sedi universitarie interrompendo ogni contatto. Soltanto un gruppo di studenti del liceo classico continuò a incontrarsi, per lo più in abitazioni private e al di fuori di qualsiasi riferimento a organizzazioni politiche, per studiare i classici del marxismo.

Lo stallo del movimento studentesco poteva essere superato solo con l’intervento di organizzazioni dotate di una certa stabilità. La FGCI non era ancora in grado di svolgere questo ruolo, perché fortemente condizionata dalla diffidenza mostrata dal partito verso le agitazioni giovanili; diffidenza che a livello nazionale, fu soltanto attenuata dall’incontro avuto da Longo nel 1968 con i principali esponenti del movimento studentesco romano, allora non ancora strutturato nelle diverse organizzazioni che di lì a poco si sarebbero costituite. Si presentò quindi (inverno 1971/1972) un’organizzazione (Lega dei comunisti) che aveva la sua base a Pisa e derivava dalla scissione (e scioglimento) del Potere operaio avvenuta all’indomani dei fatti della Bussola (31 dicembre 1968)[7]. Non fu tanto quel drammatico avvenimento a portare a conclusione una delle esperienze più significative del Sessantotto italiano, quanto piuttosto l’esasperazione di preesistenti divergenze ideologiche, dalle quali parve allora di non poter prescindere, nella ricerca quasi spasmodica di un’alternativa anche ideologica al PCI, che avesse definitivamente ragione del “riformismo” irrimediabile di quel partito. Parve inevitabile la separazione tra quanti confidavano esclusivamente sulla spontaneità rivoluzionaria, prima degli studenti, poi anche degli operai e quanti invece ritenevano che tale spontaneità dovesse trovare un orientamento strutturato, dunque un’organizzazione in grado di incidere politicamente sulla realtà. La nuova organizzazione si valse a Grosseto dell’attività militante non più saltuaria di studenti universitari e si rivolse in primo luogo a consolidare una base tra gli studenti delle superiori, a cominciare dai più giovani. Raccolse immediatamente, con poche eccezioni, ciò che rimaneva del GAO e sviluppò un intervento di agitazione nelle scuole aperto a tutti, anche agli appartenenti a altri gruppi e organizzazioni, ad eccezione dei fascisti, i quali comunque non di rado si mostrarono disposti a rinnegare i propri trascorsi per partecipare al movimento. Ci fu il tentativo di orientare politicamente il ribellismo giovanile, ancora molto forte, a partire dai bisogni materiali degli studenti, incoraggiando una pratica di partecipazione e di democrazia, che presto acquistò ampia visibilità nelle scuole (senza distinzioni ormai tra licei e istituti tecnici) e divenne maggioritaria nel movimento. Si cercò anche di valorizzare e vivacizzare l’antifascismo tradizionale, facendo partecipare comandanti partigiani, come ad esempio Angiolino Rossi (Trueba), alle assemblee scolastiche.

Il consolidamento delle organizzazioni politiche giovanili era del resto una tendenza generale e portò anche a Grosseto a un chiarimento anche nelle posizioni individuali. Di conseguenza la stessa FGCI si rafforzò notevolmente, raccogliendo anche militanti vicini in precedenza alle posizioni che quell’organizzazione definiva “estremiste”. Comparve in seguito anche Lotta continua, che a Pisa aveva rappresentato la parte maggioritaria uscita dalla scissione del Potere operaio e costituiva appunto l’ala “spontaneista” del movimento, pur dotandosi presto anch’essa di strutture organizzative sempre più consistenti. La presenza di altre organizzazioni che rappresentavano ormai un riferimento per la base studentesca impedì che Lotta continua avesse a Grosseto un ruolo decisivo, come invece ebbe nelle maggiori città italiane, dove la sua visibilità divenne spesso preponderante. Nessuna altra organizzazione, a parte talvolta il piccolo gruppo anarchico, svolse attività politica tra gli studenti.

12 gennaio 1974, Grosseto. Manifestazione di minatori e studenti

La Lega dei comunisti si pose ben presto l’obiettivo di un intervento operaio, attraverso volantinaggi di fronte ai luoghi di lavoro e la costituzione di nuclei di fabbrica. Problema questo che la FGCI risolveva facilmente potendo contare sulla solida base operaia del PCI, mentre il PDUP (il resto del PSIUP non confluito nel PCI e unitosi in seguito con il Manifesto) puntava a allargare la sua presenza tradizionale nel sindacato, riuscendo effettivamente a raccogliere numerosi militanti nelle categorie della scuola, dei bancari, dei metalmeccanici e dei postelegrafonici. Neppure la Lega dei comunisti, del resto, era più ormai un’organizzazione esclusivamente studentesca: alcuni dei suoi membri assunsero ruoli dirigenti nella cosiddetta sinistra sindacale. Si può ricordare, a questo proposito, la partecipazione degli studenti grossetani all’occupazione delle miniere amiatine, da cui derivò una grossa manifestazione di operai e studenti a Grosseto, che colse di sorpresa la segreteria della Camera del lavoro.

*La seconda parte di questo articolo sarà pubblicata la prossima settimana QUI

(*) Ringrazio Stefania Cecchi, Silvia Guerrini, Marco Turbanti e Pier Francesco Minnucci delle osservazioni e dei consigli che mi hanno dato e di cui ho tenuto conto per stendere questa breve nota. La responsabilità di ciò che ho scritto è però soltanto mia. Grazie anche a Luciana Rocchi, Antonella Piani e Barbara Solari che l’hanno letta prima della pubblicazione.

[1] Si consideri però questa riflessione di Luigi Ferrajoli: “È utile ricordare che in Italia, negli anni del terrorismo, su una cosa tutti concordammo – destra e sinistra, critici e difensori delle leggi dell’emergenza -: nel negare ai terroristi lo statuto di belligeranti e perciò nel rifiutare la logica di guerra che i terroristi volevano imporre al nostro paese” (L.Ferrrajoli, Manifesto per l’uguaglianza, Laterza, bari, 2019, p. 278, n. 23).

[2] Ma anche dell’antropologo. Va da sé che poeti e romanzieri, gli artisti in genere, si attengono a ben diversi, del tutto legittimi, codici deontologici.

[3] Il riferimento d’obbligo, dal punto di vista sia concettuale che metodologico, è: Giovanni Contini, La memoria divisa, Rizzoli, Milano 1997.

[4] Bella e coraggiosa la rievocazione di una vicenda familiare grossetana degli anni Settanta proposta recentemente da Vanessa Roghi (Vanessa Roghi, Piccola città. Una storia comune di eroina, Laterza, Bari, 2018), che tuttavia presenta un’immagine parziale e non del tutto attendibile dell’ambiente locale, delineato unicamente sulla scorta di poche testimonianze e scarsi e discutibili riscontri documentali.

[5] Luciana Rocchi-Stefania Ulivieri, Voci, silenzi, immagini. Memoria e storia di donne grossetane (1940-1980), Carocci, Roma, 2004. Matteo Fiorani, Follia senza manicomio. Assistenza e cura ai malati di mente nell’Italia del secondo Novecento, ESI, Napoli, 2012.

[6] La necessità di un’ulteriore messa a punto cronologica si ricava anche dalla lettura, peraltro di notevole interesse, del contributo postumo di Roberto Ferretti, apparso di recente a 34 anni dalla scomparsa dell’autore (Roberto Ferretti, Contestazione studentesca: il Sessantotto a Grosseto, in: Il ’68 in Maremma, a c. di Flavio Fusi e Paolo Nardini, Effigi, Arcidosso, 2018). Sembra purtroppo che i documenti a suo tempo utilizzati (sia pure senza riferimenti puntuali) per la stesura, siano andati irrimediabilmente perduti.

[7] Già dalla primavera precedente i collettivi di studio, che si riunivano in abitazioni private, erano orientati, nell’intenzione, almeno, di alcuni militanti alla costituzione di questa organizzazione, che aprì la sua sede, nel centro cittadino, nel mese di settembre 1971. Fu la prima sede a Grosseto di un gruppo di “nuova sinistra”, o “sinistra rivoluzionaria”, o “sinistra extraparlamentare”, come allora preferibilmente era definita.