Fra il pomeriggio e la notte del 6 gennaio del 1920 a Pisa l’Arno rompe gli argini inondando interi quartieri, tra gli altri quello di S. Francesco subisce i danni più ingenti, le arcate del ponte delle Cascine cedono all’irruenza delle acque che, nel piano, tracimano nella zona di Uliveto e Caprona. È la seconda volta in un anno che l’alluvione mette in ginocchio la città.

A fronte della drammatica esperienza, e come già si è verificato nel corso della precedente inondazione nel gennaio del 1919, le autorità politiche non riescono a provvedere alle immediate richieste di assistenza né tanto meno ai bisogni della popolazione. Tutto ciò va ad aggravare la situazione già estremamente disagiata delle classi popolari colpite dagli aumenti dei generi di prima necessità e dalla disoccupazione[1]. A distanza di qualche giorno dalla piena, le forze dell’ordine devono intervenire per sciogliere una manifestazione di disoccupati che al grido «vogliamo pane e lavoro» tentano di avvicinarsi alla Prefettura[2].

È dalla primavera del ’19 che in città e provincia si susseguono moti spontanei di protesta, scavalcando spesso le organizzazioni sindacali e di categoria, contro le speculazioni, il rincaro dei prezzi e la disoccupazione.

I vertici prefettizi, in evidente difficoltà, subiscono continue modifiche. Ben cinque prefetti si avvicenderanno alla guida della città tra il 1919 e il 1922. Al contempo le tradizionali organizzazioni popolari, il Partito socialista, i gruppi anarchici, la Camera del lavoro confederale (CGdL) e la Camera del lavoro sindacale (USI) vedono infoltirsi le proprie file. In particolare i socialisti in questo momento sembrano essere la forza trainante dello schieramento popolare, nel collegio elettorale Pisa-Livorno alle recenti elezioni politiche del 16 novembre 1919 hanno raggiunto un risultato storico con il 41,1% dei consensi conquistati ‒ il 41,7% nella provincia pisana ‒, e ben tre deputati eletti: Giuseppe Emanuele Modigliani, Giuliano Corsi, Russardo Capocchi[3].

La speranza di arrivare in tempi brevi ad una rivoluzione «soviettista» come all’epoca si definisce, anima gran parte delle massi subalterne e fa da eco ad una propaganda caratterizzata da un forte massimalismo quasi messianico. Nel primo dopo guerra si diffonde la convinzione in tutte le forze di sinistra, che la crisi del regime liberale e monarchico sia ormai irreversibile. Il primo maggio del ’19 l’«Avvenire anarchico», il settimanale del movimento libertario locale che esce regolarmente dal 1910, apre il numero a tutta pagina con un titolo inneggiante alla imminente «rivoluzione mondiale»[4].

L’anno nuovo, quello della seconda piena dell’Arno, si apre con un altro ciclo di lotte soprattutto nel settore del pubblico impiego che crea la sensazione di essere vicini al punto di non ritorno della «marea rivoluzionaria». Proprio a Pisa sono compatti gli scioperi dei postelegrafonici che dei ferrovieri che hanno nella città della torre pendente uno dei leader più prestigiosi a livello nazionale, il macchinista anarchico Augusto Castrucci[5]; altri scioperi si verificano durante l’estate nelle campagne per il rinnovo del contratto colonico, mentre in settembre varie iniziative di protesta si verificano in occasione delle occupazioni delle fabbriche insieme ad una lunga agitazione dei boraciferi di Lardarello[6].

Di fronte alle continue manifestazioni, soprattutto quelle dei dipendenti pubblici, i partiti di governo reagiscono nel tentativo di bloccare un movimento che non solo crea disagi enormi nella pubblica amministrazione ma prende sempre più l’aspetto di un movimento di tipo insurrezionale. I pochi treni che viaggiano sono scortati da ufficiali e soldati, mentre alla stazione e lungo le linee vengono predisposti presidi militari con mitragliatrici e autoblindate. In città, come in altri luoghi in tutto il centro nord del Paese, si costituiscono gruppi di cittadini, per lo più composti da studenti e commercianti, che si offrono di sostituire i lavoratori in lotta e promuovono la costituzione di un Fascio di organizzazione civile[7]. La riunione di fondazione voluta con particolare fermezza dai dirigenti liberali locali si svolge presso l’Associazione commercianti e vi partecipano oltre ai liberali, esponenti radicali e massoni come i professori Alfredo Pozzolini, Quinto Santoli e Francesco Pardi. I popolari pur approvando i contenuti dell’iniziativa non vi aderiscono per la presenza dei massoni mentre si adoperano per costituire sindacati «bianchi» all’interno delle categorie di lavoratori più combattive. La sera stessa della costituzione del Fascio d’organizzazione civile le autorità di polizia, sotto la pressione delle forze politiche conservatrici, danno il via ad una larga serie di perquisizioni e di arresti. Per la prima volta a Pisa civili armati partecipano assieme alla forze dell’ordine al tentativo di stroncare la protesta operaia[8]. In Pisa, la notte dal 20 al 21, imperversò una bufera reazionaria, sino ridicola nella sua sproporzione. Furono arrestati da vere compagnie di armati, a baionetta innestata, tutti i più noti estremisti della città: G. Petracchini, E. Facciaddio, V. Mazzoni, F. Cioni, G. Fontana, G. Mariani, F. Gori ed altri moltissimi ferrovieri: Pagliai, Matteini, De Filippis, Cappagli, Castellacci, Favali e alcuni socialisti: Stizzi, Cammeo, ecc. […] Il giorno dopo, malgrado lo stato d’assedio effettivo, il terrore e lo scorrazzare per la città di camions armati di mitragliatrici e di gruppi di violenti e brutali armati provocatori. La città protestò spontaneamente proclamando lo sciopero generale, che non cessò che quando vennero posti in libertà tutti gli arrestati[9]. Lo sciopero dei ferrovieri si chiude il 30 gennaio con una vittoria: il governo è costretto ad accettare le richieste dei lavoratori; la riassunzione del personale licenziato, le otto ore di lavoro per il personale di macchina e per quello viaggiante, l’istituzione di finanziamenti per la costruzione di abitazioni per i lavoratori e l’introduzione nel Consiglio d’Amministrazione di cinque rappresentanti dei sindacati.

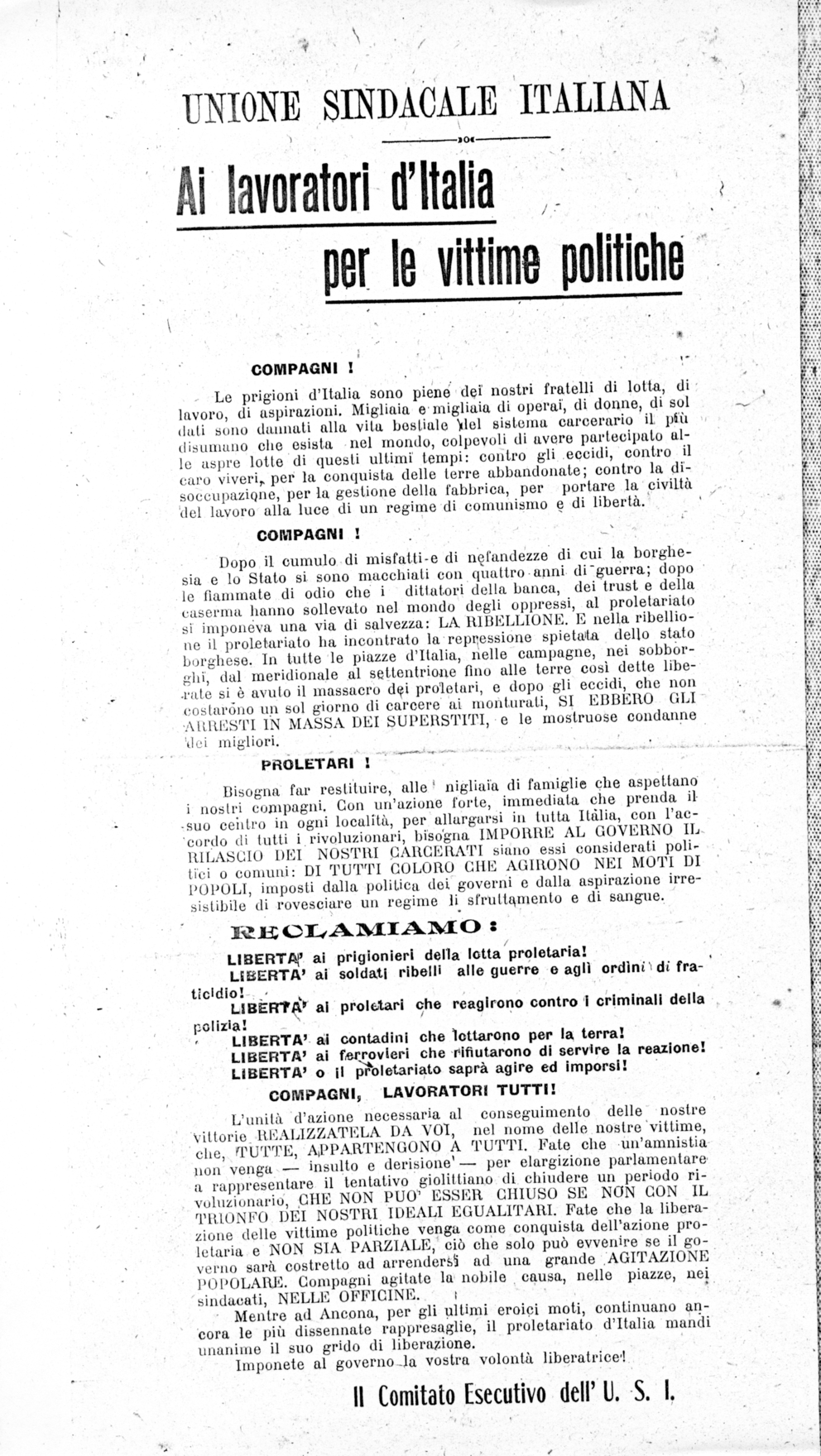

Tuttavia la mobilitazione delle organizzazioni proletarie continua ed il giorno stesso della conclusione dello sciopero arriva in città Errico Malatesta, l’agitatore anarchico che rientrato da poco più di un mese in Italia, ha assunto un ruolo determinante non solo all’interno del movimento anarchico ma più in generale per tutto il movimento operaio. Egli viene salutato da una folla che via via si infoltisce dietro il passaggio delle bandiere e l’eco degli inni proletari. Il «Lenin d’Italia», come Malatesta viene soprannominato tiene un acceso comizio in piazza dei Cavalieri, attorniato dai suoi compagni di fede. Il giorno dopo va a Livorno e al ritorno, nella nottata del 2 febbraio, viene arrestato a Tombolo[10]. Subito la notizia si propaga in ogni città e nei borghi delle province toscane. Le Camere del lavoro della regione proclamano uno sciopero generale. La sera stessa il governo è costretto a rilasciare il rivoluzionario. L’arresto di Malatesta non è casuale[11]. Il suo ritorno in Italia coincide, infatti, con una crescita notevole del movimento libertario: nella primavera del 1919 si costituisce a Firenze l’Unione comunista anarchica italiana che raccoglie centinaia di gruppi e sezioni in tutta Italia. Il movimento libertario può contare su solide radici nel tessuto popolare di vaste aree del paese come la Liguria, la Toscana, le Marche, ecc., inoltre ha una notevole influenza sull’Unione sindacale italiana, l’organizzazione sindacalista rivoluzionaria, il cui segretario è l’anarchico Armando Borghi[12], che conta diverse centinaia di migliaia di iscritti. Proprio intorno alla metà gennaio del ’20, durante lo sciopero dei dipendenti pubblici, il lavoro degli anarchici si concentra nel tentativo di portare sul piano operativo il Partito socialista nell’ipotesi di un progetto insurrezionale. Proprio a questo scopo gli anarchici organizzati propongono un fronte unico proletario dal basso quale elemento fondamentale della proposta rivoluzionaria che rivolgono a tutte le forze della sinistra di classe[13]. Il tentativo però fallisce soprattutto per l’opposizione di Serrati che è contrario ad un fronte che coinvolga anche il movimento fiumano di Gabriele D’Annunzio[14]. A febbraio esce il primo numero del quotidiano «Umanità nova» che arriva ad avere una tiratura di circa cinquantamila copie, nonostante i boicottaggi messi in opera dal Governo.

Pisa si colloca all’interno di questo progetto in una posizione particolare e contraddittoria. Da una parte la forte tradizione anarchica fa si che la cittadina sia considerata uno dei cardini della rete del movimento[15], dall’altra le posizioni critiche della redazione del settimanale l’«Avvenire anarchico» e di gran parte dei gruppi locali sul progetto di un’organizzazione unitaria nazionale comporta un forte antagonismo nei confronti della neonata Unione e di «Umanità nova»[16].

La cultura e l’orientamento politico degli anarchici pisani riflettono in parte quelle che sono caratteristiche molto diffuse in buona parte del movimento operaio e anarchico di quei tempi: un eccessivo massimalismo che nel caso pisano fa da cornice a una forte tradizione antiorganizzatrice, anche se su basi comuniste-anarchiche. Con l’arrivo di Renato Siglich (Souvarine) alla redazione del settimanale, anarchico individualista e «illegalista» triestino[17], le posizioni antiorganizzatrici dei gruppi pisani si rafforzano. Nonostante ciò l’anarchismo locale mantiene una notevole influenza su numerosi settori proletari della città. Le contraddizioni del gruppo redazionale dell’«Avvenire anarchico» si evidenziano in occasione dei moti del caroviveri dell’estate del ’19. Infatti la redazione esalta la spontaneità e l’autonomia delle masse e saluta la costituzione dei «comitati operai» come nuova forma di organizzazione capace di scavalcare le organizzazioni politiche e sindacali, ma al momento della proclamazione degli scioperi i redattori non possono fare a meno di intervenire sia come rappresentanti delle masse in movimento, nei confronti delle autorità, sia per stringere alleanze con i «cugini» socialisti[18].

La polemica antisocialista comunque, si rafforza anche per le posizioni del Partito socialista che oscillano fra il massimalismo ed il riformismo senza entrare quasi mai nei termini operativi per lo sviluppo di un processo rivoluzionario. Il contrasto poi si accentuerà, a livello nazionale, nel 1920 per i cedimenti della CGdL e del PSI – si pensi solo ad esempio all’atteggiamento della direzione del partito nei confronti dell’occupazione delle fabbriche – ma a livello locale si acutizzeranno già durante i primi giorni di maggio quando l’eco dei moti di Viareggio arriva in città.

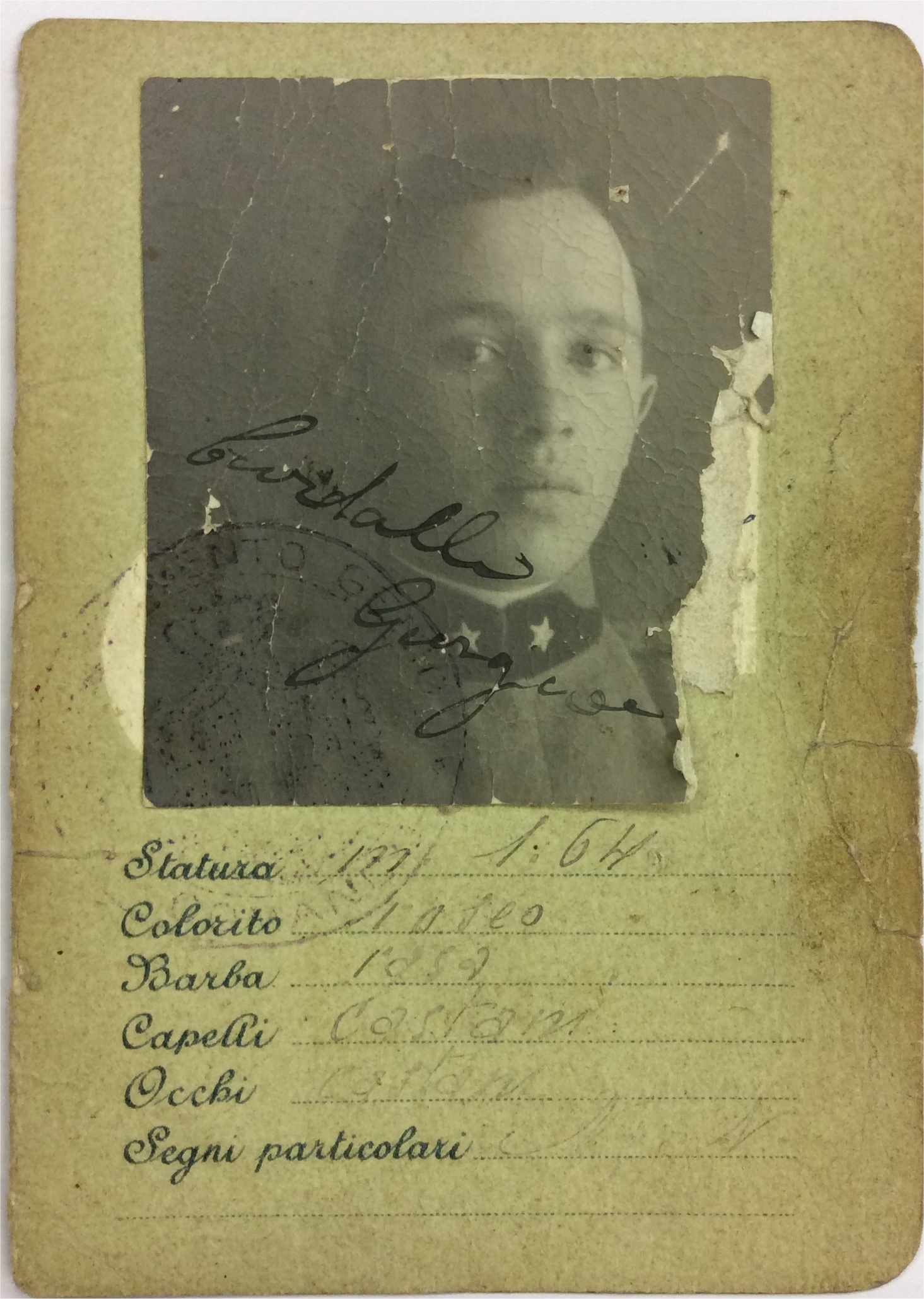

Nell’occasione la Camera del lavoro sindacale e gli anarchici tentano di proclamare uno sciopero generale cittadino di solidarietà ma il progetto non trova molte adesioni e ad esso si oppongono francamente i socialisti. Gli anarchici accusano di tradimento il PSI e scatenano contro il gruppo dirigente del partito una violenta polemica che si trascina per parecchi mesi, esasperata anche dal fatto che le Guardie regie occupano arbitrariamente, per la prima volta, la Camera del lavoro sindacale[19] aderente all’USI. La sede era allora in una parte dell’attuale edificio dell’ex convento delle Benedettine e l’organizzazione sindacale pur essendo circoscritta nell’ambito territoriale della città, poche erano le sezioni a Cascina e Pontedera, poteva contare su diverse migliaia di iscritti, su un organo di stampa, il «Germinal», e su un attivo segretario come Primo Petracchini e propagandisti come Gusmano Mariani[20].

Fra anarchici e socialisti nascono altri dissidi non solo sulla questione degli scioperi politici e di solidarietà ma anche su altri problemi come l’organizzazione degli ex-combattenti. In città esiste già un’associazione di ex-combattenti rigidamente legata ad ambienti nazionalisti e conservatori. Fra le file dei rivoluzionari il problema è sentito non solo da un punto di vista rivendicativo, cioè di difesa degli interessi economici e assistenziali, ma anche in funzione di una prospettiva rivoluzionaria. Come in Russia si pensa che i soldati e gli ex combattenti possano avere un ruolo fondamentale nel processo rivoluzionario. Gli anarchici puntano sulla creazione di associazioni autonome di ex-soldati non legate ad ipotesi istituzionali. E a Pisa nasce dalla confluenza di elementi anarchici e socialisti, una Sezione autonoma combattenti che non ha, comunque, grande fortuna anche per lo sviluppo di una sezione della Lega proletaria sostenuta soprattutto dai socialisti e criticata dagli anarchici che vedono l’associazione come una emanazione del Partito con un solo fine, quello di aumentarne il consenso elettorale[21].

Il Partito socialista da parte sua non rinuncia all’antagonismo storico nei confronti del movimento anarchico, forte anche del fatto che per la prima volta dalla nascita del movimento operaio locale, sta assumendo un ruolo sempre più egemonico grazie ad una sua crescita soprattutto nelle campagne dove l’organizzazione Camerale, guidata dai socialisti, conta, all’inizio del 1920, oltre ventimila organizzati[22].

Nell’estate del ’20, come già accennato, le campagne sono attraversate da una lunga agitazione dei contadini che nella provincia avrà un epilogo tragico: ad Orciano, nella metà di luglio, una manifestazione di contadini viene fatta segno da parte dei carabinieri di numerosi colpi d’arma da fuoco causando la morte di un colono e il ferimento di alcune persone[23]. Lo sciopero che in tutta la Toscana coinvolge migliaia di contadini e coloni è importante perché, oltre a conquistare il primo e unico patto colonico regionale[24], rappresenta anche una prova di forza nei confronti dei popolari che negli ultimi due anni hanno fatto notevoli progressi nell’organizzazione sindacale delle leghe «bianche». Lo sviluppo del leghismo bianco coincide con quello del Partito popolare, soprattutto con la costituzione della Confederazione italiana del lavoro (CIL) il cui primo congresso nazionale si svolge nel marzo del 1920 proprio nel capoluogo della provincia[25]. Il sindacalismo cattolico, che si pone su di un piano di aperta rivalità nei confronti di quello socialista, è guidato da Giovanni Gronchi, deputato al parlamento e segretario della CIL, e ha le sue principali roccaforti fra i piccoli coltivatori ed i mezzadri[26], in particolare della Valdera, anche se non mancano sezioni fra i lavoratori tessili, ferrovieri e postelegrafonici. Nella mezzadria i cattolici vedono il superamento della concezione classista del socialismo. Nella mezzadria l’antitesi sociale, di cui si nutre il socialismo per nutrire l’odio di classi, è soppressa. Il lavoratore dei campi è un socio del proprietario. La proprietà diventa un condominio, nel quale l’ingegno e il braccio, il lavoro e il capitale si fondano in una delle più alte forme, nella primordiale e fondamentale forma di produzione della ricchezza[27]. La struttura dell’economia agraria della provincia pisana, che all’epoca si estende fino all’alta Maremma e tocca un centro industriale importante come Piombino[28], è legata all’istituzione della mezzadria, mentre il latifondo riguarda più la parte meridionale, quella appunto dell’alta Maremma. La mezzadria fino all’epoca è stata una delle colonne del sistema politico e sociale della Toscana intera e vanto delle classi dirigenti moderate che vedono in essa un ottimo «vaccino» contro il dilagare del socialismo. Nell’immediato dopoguerra questo sistema entra in crisi e il mondo della campagna si sposta decisamente verso sinistra accentuando profonde contraddizioni che esplodono in conflitti di classe di grande importanza[29].

Pisa città rimane all’epoca un’area urbana dove il salto industriale si è fermato e non ha saputo cogliere lo slancio della dinamica nazionale. Gran parte delle manifatture presenti sul territorio sono legate al settore tessile[30] e le uniche grandi realtà industriali della città rimangono la Saint Gobain, per il vetro, e la Richard Ginori per la ceramica. Le classi subalterne sono composte in grandi linee, da un cospicuo settore femminile di lavoranti tessitrici, le cosiddette «fabbrichine», da un ceto operaio qualificato presente nelle industrie vetrarie e ceramiste, da un consistente nucleo di edili e soprattutto da un combattivo e omogeneo gruppo di ferrovieri[31]. Di fronte all’ondata delle lotte rivendicative e all’occupazione delle fabbriche le forze che all’inizio dell’anno hanno dato vita al Fascio d’organizzazione civile si riorganizzano, soprattutto in previsione delle elezioni amministrative dell’autunno, in un blocco eterogeneo liberaldemocratico di cui fanno parte oltre ai liberali, il Partito radicale con in prima persona Alfredo Pozzolini, maestro venerabile, i pensionati, i socialriformisti, i nazionalisti e le associazioni dei combattenti e mutilati.

Qualche mese prima nel frattempo, il 28 aprile 1920 a Pisa, alla presenza dello squadrista fiorentino Abbatemaggio[32], si è costituito il primo Fascio di combattimento. I primi aderenti sono soprattutto studenti, ex militari e liberi professionisti. Segretario è Luigi Malagoli che ben presto entrerà in rapporto con i vertici del movimento fascista, ed in particolare con Umberto Pasella che fa visita alla nuova sezione nel giugno del 1920[33]. Nella provincia i fasci di combattimento nasceranno più tardi fra l’ottobre del 1920 ed il gennaio-febbraio del 1921. La presenza del fiorentino Abbatemaggio testimonia, come poi successivamente sarà confermato, che la diffusione del fascismo in tutta la Toscana è legata in gran parte all’opera organizzatrice del centro di Firenze, che offre ai centri periferici della regione i quadri, i finanziamenti, le armi e le coperture politiche. A Firenze nasce uno dei primi fasci di combattimento della regione con l’aiuto del segretario nazionale Umberto Pasella e nella medesima città si tiene tra il 9 e il 10 ottobre del 1919 la prima adunata nazionale con la partecipazione di Benito Mussolini, Filippo Tommaso Marinetti, il capitano degli arditi Ferruccio Vecchi oltre al già citato segretario[34]. Umberto Pasella è il trad-union tra la sede di Milano e la Toscana grazie ai suoi rapporti di affari e d’interessi generali con gli ambienti economici e le autorità del capoluogo regionale. La figura del segretario sintetizza bene lo stereotipo del primo militante del nascente fascismo: ex segretario della Camera di lavoro di Piombino, è nato ad Orbetello, ex funzionario di altre organizzazioni economiche e sindacali a cavallo del primo decennio del secolo, vive di espedienti vari, il prestigiatore, il commerciante e il «truffatore». Dopo l’esperienza sindacalista, trasferitosi a Firenze per seguire i propri affari, diventa un acceso interventista e durante la guerra si avvicina alle posizioni di Mussolini. Non mancherà, come riferiscono alcune testimonianze di suoi “camerati d’armi”, di lavorare per il contro spionaggio dando informazioni sul movimento sovversivo. Tutta questa attività gli permette di stringere amicizie sia negli ambienti militari, sia nell’alta borghesia fiorentina. Sarà proprio lui, uno dei partecipanti alla fondazione dei Fasci a Milano il 23 marzo 1919, di cui ricoprirà fino al novembre del 1921 la carica di segretario generale, ad introdurre e a portare alla segreteria fiorentina all’inizio del ’21 il massone, interventista e “marchese” Dino Perrone Compagni[35].

Con la fine del 1920 e l’inizio del 1921 quello, che fino ad allora è sembrato un movimento di scarso rilievo e incisività ha un’improvvisa svolta ed è interessante cercare di capire come sia potuto maturare nel particolare clima politico e sociale di allora in Italia. L’occupazione delle fabbriche di settembre ha spaventato non poco le classi medie e i ceti dirigenti dando l’idea che i lavoratori siano capaci di preparare un’insurrezione rivoluzionaria, PSI e CGdL nonostante le proprie incertezze sono viste come i principali responsabili della «bolscevizzazione» del paese. A Pisa come detto sono i liberali e buona parte della massoneria che sostengono con maggiore determinazione, in questo spiazzando il nascente fascio locale, la necessità di un’organizzazione di autodifesa di fronte all’assenza dell’autorità statale nel far rispettare l’ordine e la legge[36]. In previsione della campagna elettorale, come detto, i liberali propongono una coalizione d’ordine guidata dalla loro organizzazione sotto il nome di Fascio liberale democratico che raccoglie l’adesione, oltre che della sezione pisana del Partito liberale, anche quella del Partito radicale, del Gruppo nazionalista, dell’Associazione fra i pensionati e quella più importante dell’Associazione dei combattenti[37]. Scopo principale della nuova coalizione, sostituendo l’aspetto meramente localistico/amministrativo con quello politico della scadenza elettorale, è quello di contrapporre un fronte unico «antibolscevico» alla «torbida marea comunista che avanza», un’alleanza politica di difesa dei «più nobili valori morali che costituiscono l’essenza della nostra civiltà». Esponenti di spicco dell’alleanza sono il professore Giovanni Battista Queirolo, il docente Francesco Pardi, l’industriale Luigi Guidotti e l’agrario Francesco Ruschi[38]. Bersaglio della campagna elettorale del blocco liberale condotta attraverso le pagine del periodico «Rinnovamento» per le amministrative d’autunno non sono solo i socialisti ma soprattutto i popolari e i repubblicani che sono degli antagonisti diretti nel controllo dei ceti medi, artigiani e commerciati, come del mondo contadino. I popolari e i repubblicani vengono attaccati con una campagna virulenta che vuole denunciare i loro cedimenti verso la sinistra[39].

Con la fine del 1920 e l’inizio del 1921 quello, che fino ad allora è sembrato un movimento di scarso rilievo e incisività ha un’improvvisa svolta ed è interessante cercare di capire come sia potuto maturare nel particolare clima politico e sociale di allora in Italia. L’occupazione delle fabbriche di settembre ha spaventato non poco le classi medie e i ceti dirigenti dando l’idea che i lavoratori siano capaci di preparare un’insurrezione rivoluzionaria, PSI e CGdL nonostante le proprie incertezze sono viste come i principali responsabili della «bolscevizzazione» del paese. A Pisa come detto sono i liberali e buona parte della massoneria che sostengono con maggiore determinazione, in questo spiazzando il nascente fascio locale, la necessità di un’organizzazione di autodifesa di fronte all’assenza dell’autorità statale nel far rispettare l’ordine e la legge[36]. In previsione della campagna elettorale, come detto, i liberali propongono una coalizione d’ordine guidata dalla loro organizzazione sotto il nome di Fascio liberale democratico che raccoglie l’adesione, oltre che della sezione pisana del Partito liberale, anche quella del Partito radicale, del Gruppo nazionalista, dell’Associazione fra i pensionati e quella più importante dell’Associazione dei combattenti[37]. Scopo principale della nuova coalizione, sostituendo l’aspetto meramente localistico/amministrativo con quello politico della scadenza elettorale, è quello di contrapporre un fronte unico «antibolscevico» alla «torbida marea comunista che avanza», un’alleanza politica di difesa dei «più nobili valori morali che costituiscono l’essenza della nostra civiltà». Esponenti di spicco dell’alleanza sono il professore Giovanni Battista Queirolo, il docente Francesco Pardi, l’industriale Luigi Guidotti e l’agrario Francesco Ruschi[38]. Bersaglio della campagna elettorale del blocco liberale condotta attraverso le pagine del periodico «Rinnovamento» per le amministrative d’autunno non sono solo i socialisti ma soprattutto i popolari e i repubblicani che sono degli antagonisti diretti nel controllo dei ceti medi, artigiani e commerciati, come del mondo contadino. I popolari e i repubblicani vengono attaccati con una campagna virulenta che vuole denunciare i loro cedimenti verso la sinistra[39].

Sul piano nazionale questo primo banco di prova per i liberali, dopo un periodo contrassegnato da forti conflitti sociali e dalla sconfitta elettorale dell’anno precedente, rappresenta un tentativo di riscatto seppur parziale delle forze moderate borghesi e l’esperienza dei «blocchi nazionali anti-bolscevichi» verrà riproposta in molte zone per le elezioni politiche del maggio 1921. Fra la fine di ottobre e l’inizio di novembre si tengono le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali, il fronte liberale conquista la città di Pisa. I liberali con 48 seggi controllano la maggioranza del consiglio comunale (20 liberali, 5 democratici nazionali, 4 pensionati, 7 combattenti e 12 fra radicali, socialriformisti e democratici indipendenti). Il Partito repubblicano con 12 seggi rappresenta l’opposizione mentre popolari e socialisti rimangono esclusi dal consiglio. La coalizione vincente esprime come sindaco Francesco Pardi, presidente della sezione pisana del PLI. Va detto che queste elezioni sono ampiamente caratterizzate da un astensionismo diffuso, soprattutto tra le classi subalterne, che tocca il 44% per le elezioni comunali in città mentre per le provinciali si attesta intorno al 55,5%. Nelle elezioni per il consiglio provinciale si affermano invece nettamente i socialisti con 23 consiglieri mentre le altre forze politiche conquistano pochi seggi a testa: 4 popolari; 5 repubblicani e 8 liberaldemocratici. Ad accentuare la frattura politica tra la città della Torre e la provincia vi è poi il dato delle elezioni degli altri comuni dove 26 amministrazioni su 42 vanno ai socialisti, 5 ai popolari, 2 ai repubblicani, mentre i liberali riescono a spuntarla oltre che a Pisa in soli altri nove comuni[40].

L’andamento delle elezioni amministrative locali, nonostante l’affermazione dei socialisti in provincia, comporta però una grossa novità nel quadro politico, come già sottolineato in campo storico, e cioè lo spostamento di una parte consistente dell’opinione pubblica di centro e moderata verso destra. L’affacciarsi sulla scena politica del movimento fascista offre alla borghesia cittadina un’alternativa come forza d’ordine e baluardo contro i movimenti sovversivi soprattutto dopo la grande paura del settembre con l’occupazione delle fabbriche[41]. In campo locale, come vedremo più avanti, l’ultima campagna elettorale contribuisce ad avvicinare il fronte liberale con quello fascista nonostante quest’ultimo, per motivi tattici, si sia astenuto dalla partecipazione diretta alle elezioni. Di fatto però il repentino cambiamento del clima politico sancisce l’avviamento di un processo non sempre lineare di fusione di forze che si concretizzerà l’anno successivo con la riorganizzazione del fascio locale e l’ingresso di nuovi elementi e dirigenti.

Nel frattempo il quadro politico nazionale si aggrava: la crisi di Fiume, fra il governo e i legionari guidati da D’Annunzio, ha un’impennata improvvisa che sfocia nel conflitto del Natale del 1920. Giolitti è sotto il fuoco della destra e della sinistra, in particolare la stampa e le associazioni degli industriali e degli agrari lo attaccano per la sua politica considerata troppo cedevole verso le sinistre. In realtà Giolitti non è stato con le mani in mano, da un parte è riuscito ad imbrigliare la dirigenza socialista e a condurre in porto la crisi determinata dalle occupazioni delle fabbriche e dall’altra ha avviato una vasta operazione repressiva contro il movimento anarchico e del sindacalismo d’azione diretta senza suscitare l’opposizione decisa del PSI e della CGdL. Ad ottobre, fra il 17 e il 21, Errico Malatesta, Carlo Frigerio, Armando Borghi, Luigi Fabbri, la redazione del quotidiano anarchico «Umanità nova», i principali esponenti dell’Unione anarchica italiana e dell’Unione sindacale italiana insieme a centinaia di propri iscritti finiscono in carcere con accuse pesantissime. Una delle avanguardie del movimento operaio viene così decapitata in un momento delicatissimo dal punto di vista politico.

Il 5 novembre a Firenze nel contempo si riuniscono in un convegno regionale i fascisti; le uniche realtà presenti oltre al capoluogo regionale e dintorni sono Siena e Pisa[42]. Nella stessa città, un mese più tardi e precisamente il 1° dicembre, è convocato un congresso degli agrari toscani che decreta la costituzione dell’Associazione agraria toscana. L’associazione diviene ben presto una delle principali finanziatrici del movimento di Mussolini e fascisti saranno i suoi principali esponenti. È a questo punto che a dirigere il fascismo toscano entra il marchese Dino Perrrone Compagni che è nominato segretario del fascio fiorentino nel febbraio del 1921 e con lui arrivano i primi consistenti finanziamenti e le prime partite d’armi[43]. Il fascismo pisano trae giovamento da questa serie di novità nei vertici regionali mentre fino ad ora non ha trovato molto spazio in città e nel resto della provincia.

Il fronte «antibolscevico» conquistato il comune ma non la provincia[44] inizia una dura campagna con lo scopo di delegittimare i socialisti dalla guida dell’amministrazione provinciale. Tale iniziativa di fatto porta all’intesa politica fra il Fascio liberale e il Fascio di combattimento che uscito da una crisi di attività, e grazie all’intervento deciso del centro milanese e di quello fiorentino, sostituito il segretario Malagoli con Bruno Santini ex capitano degli alpini[45], pubblica all’inizio del dicembre sul giornale «Il Ponte di Pisa», organo del Fascio liberale, il proprio programma che recita:

1 ‒ Difesa dell’ultima guerra nazionale e valorizzazione della vittoria; 2 ‒ Rappresentanza dei lavoratori nel funzionamento dell’industria; 3 ‒ Affidamento alle organizzazioni proletarie (che ne siano degne moralmente e tecnicamente), della gestione di industrie e servizi pubblici; 4 – Formazione dei Consigli nazionali tecnici del lavoro, eletti dalla collettività professionali di mestieri con poteri legislativi; 5 – Sistemazione tecnica e morale dei grandi servizi pubblici sottratti alle burocrazie di Stato che li manda in rovina. Mentre i “postulati di opposizione” sono: “I fasci non disarmeranno finché non avranno vinto: 1 ‒ Chi diffama la nostra guerra, svaluta la vittoria, esalta i disertori e deride i combattenti; 2 ‒ Chi minaccia la rivoluzione bolscevica, chi è contro la tradizione, la capacità e la reale situazione italiana; 3 ‒ Chi provoca e calunnia i nostri uomini e i nostri organismi; 4 – Chi sfrutta e turlupina le masse dei lavoratori manuali e tecnici; 5 ‒ Chi si agita su un terreno permanente antinazionale […]. Al di sopra delle classi e dei partiti, i Fascisti pongono la Nazione […] Difendono tutte le libertà contro ogni violenza con ogni violenza[46].

Si aggrega nel nascente fascismo pisano quella parte di gioventù, che individua nella crisi del sistema liberale gran parte dei mali del paese ed è violentemente avversa a coloro, i sovversivi, che negano ogni valore ideale alla guerra combattuta e alla difesa degli interessi nazionali. Comunque nell’autunno del 1920 il fascio pisano non supera ancora il centinaio di iscritti. Altri “ras” fascisti tristemente noti per le loro imprese iniziano il loro apprendistato come Alessandro Carosi, farmacista di Vecchiano, che sarà autore di diversi omicidi e Francesco Adami di Navacchio[47].

L’alleanza stretta fra liberali, combattenti, nazionalisti e fascisti – quest’ultimi comunque, in questo momento, molto critici nei confronti dei propri alleati e non disposti a ruoli subalterni – porta alla prima azione di una certa consistenza proprio contro la «giunta rossa» dell’Amministrazione provinciale. La lotta contro le «amministrazioni rosse» ha già avuto degli epiloghi tragici a Bologna e sicuramente quegli eventi hanno avuto un’influenza nel determinare la decisione da parte dei fascisti locali di bloccare anche a Pisa l’insediamento del Consiglio provinciale. D’altronde per tutto il fronte liberale, conservatore, massonico e nazionalista l’elezione a presidente della Provincia dell’ex «anarchico», ora socialista di sinistra, Ersilio Ambrogi[48] viene vista come un passo verso la «bolscevizzazione» delle amministrazioni locali e va impedita ad ogni costo.

Fatti affluire in città il 4 dicembre, ma l’impresa si ripeterà anche il 14 dicembre, fascisti da altre province, soprattutto da Firenze, si impedisce al Consiglio provinciale di insediarsi e con soddisfazione il «Ponte di Pisa» può salutare la «vittoria» della parte «buona» della nazione[49]. A margine della seconda azione il 14 dicembre, nel pomeriggio, viene attuata un’altra spedizione a Lucca contro un comizio dei socialisti che causa la morte di due sovversivi e il ferimento di numerose persone[50]. Il Consiglio provinciale potrà riunirsi e deliberare l’elezione dei propri organi ai primi del gennaio del 1921 quando le forze socialiste, nonostante la presenza di squadre armate fasciste, riescono a garantire il regolare svolgimento della seduta[51]. L’attività del Consiglio provinciale verrà tuttavia bloccata dal prefetto Achille De Martino, condizionato e complice delle forze moderate e conservatrici, che emanerà un decreto di sospensione come misura di ordine pubblico[52].

L’azione delle squadre fasciste che riescono ad impedire l’insediamento del Consiglio provinciale da un ulteriore impulso alla diffusione dei fasci in provincia che, sempre con l’aiuto del centro fiorentino, iniziano a costituire nuclei in tutte le principali località. Ad esempio, a Lardarello il principe Ginori-Conte si fa promotore con l’aiuto di squadristi fiorentini della costituzione del fascio locale, di cui primo finanziatore sarà lui stesso, composto da impiegati e capo-reparti delle proprie aziende. Sarà poi lo squadrista fiorentino Giuseppe Fanciulli che con i propri uomini devasterà l’intera zona di Volterra, Pomarance e Lardarello, tanto da destare le preoccupazioni delle autorità che cercheranno in un primo momento di limitare la furia distruttrice dello squadrista, senza per altro riuscirvi[53].

Il nuovo anno si aprirà con l’esplodere del conflitto fra le organizzazioni operaie e le squadre dei fascisti, soprattutto nell’Emilia Romagna, subito dopo la conclusione del XX congresso di Livorno del PSI che vede la nascita del Partito comunista d’Italia. Una conseguenza dell’attacco fascista all’amministrazione provinciale guidata dai socialisti e in particolare al suo presidente Ambrogi, che in questo momento ricopre anche l’incarico di sindaco di Cecina, si avrà proprio alla fine di gennaio del 1921. La causa del nuovo conflitto scatenato dai fascisti nasce dalla decisione, presa qualche tempo prima, della giunta comunale di Cecina di rimuovere una lapide con il bollettino della vittoria della guerra del ’15-’18. La spedizione avrà un esito inatteso: all’arrivo nella cittadina i fascisti trovano i socialisti pronti a difendersi e al primo sparo segue una fitta serie di colpi che alla fine lasciano feriti sul campo alcuni fascisti di Livorno di cui uno morirà nei giorni successivi[54]. I carabinieri che partecipano al conflitto, dopo la cessazione della sparatoria, occupano la sezione socialista. Il sindaco Ambrogi verrà arrestato insieme ad altri socialisti e la città sarà messa in stato d’assedio. Il sindaco sarà poi dal prefetto destituito dall’incarico perché come riportano le cronache dei giornali dell’epoca ha «levato dagli uffici del Municipio di Cecina i ritratti dei Sovrani e la targa della Vittoria»[55].

Nei medesimi giorni a Firenze si proclama uno sciopero generale contro la violenza degli squadristi che si sono resi responsabili della distruzione della tipografia e della redazione del giornale socialista «La Difesa». E mentre alla Camera si apre un infuocato dibattito sulle imprese del movimento di Mussolini, a Pisa e in tutta la Toscana, la tensione cresce. In città si apre una vertenza fra la giunta del sindaco Pardi e gli spazzini in gran parte libertari e aderenti all’organizzazione sindacale dell’USI. Lo sciopero dura quasi un mese con un crescendo di tensione: gruppi di studenti e fascisti cercano invano di sostituire gli scioperanti e gli spazzini vengono intimiditi con tutti i mezzi[56]. La vertenza si conclude sull’onda degli eventi che scoppiano dopo le drammatiche giornate di Firenze di fine febbraio, con una parziale accettazione da parte della Giunta delle richieste degli operai. La nuova offensiva fascista prende un impulso decisivo soprattutto dopo la battaglia di Firenze. Tra il 28 febbraio e il 1° marzo del 1921, dopo l’ennesima provocazione e un attentato, l’esercito, le guardie regie ed i carabinieri attaccano i quartieri popolari d’Oltrarno. Dopo tre giorni di combattimento in cui vengono utilizzate anche le autoblindo la resistenza popolare cede. Le squadre fasciste entrano nei quartieri protette dall’esercito e si lasciano andare ad efferati delitti. Già nel primo giorno di combattimenti uccidono Spartaco Lavagnini, esponente di spicco del sindacato ferrovieri e dei comunisti locali, e alla fine i morti saranno oltre venti, un centinaio i feriti e oltre cinquecento gli arresti fra i sovversivi. Nei giorni successivi incidenti simili a quelli di Firenze accadono a Empoli (1° marzo), a Siena (4 marzo) dove la Camera del lavoro viene cannoneggiata, San Giovanni Valdarno, Foiano della Chiana, Castelnuovo dei Sabbioni fino ad Arezzo ed oltre[57]. A Firenze, d’altronde i fascisti possono contare, oltre al sostegno delle alte gerarchie militari e buona parte della borghesia cittadina, sull’appoggio di un giornale quotidiano come «La Nazione» che via via definisce le imprese dei “fasci” come «gite» di propaganda, mentre ne riporta freddamente i resoconti in numero dei morti e dei feriti. L’azione dei gruppi sovversivi è invece descritta quasi sempre in termini briganteschi. Anche nella provincia pisana le testate giornalistiche di tendenza conservatrice o liberale si allineano a quelle nazionali. «Il Corrazziere» di Volterra definisce il fascismo «nobile e santa manifestazione di italianità, […] meravigliosa reazione contro i nemici interni venduti alla Russia…» e i sovversivi «epigoni dell’ebreo Lenin»[58]. Anche un giornale cattolico come «Il Messaggero toscano» non riesce a mantenere una posizione equidistante, accecato dal fanatismo antisocialista, definisce sempre le azioni dei sovversivi «agguati» mentre le violenze fasciste a parte le recriminazioni formali sono sempre giustificate come forme di autodifesa.

Nei medesimi giorni a Firenze si proclama uno sciopero generale contro la violenza degli squadristi che si sono resi responsabili della distruzione della tipografia e della redazione del giornale socialista «La Difesa». E mentre alla Camera si apre un infuocato dibattito sulle imprese del movimento di Mussolini, a Pisa e in tutta la Toscana, la tensione cresce. In città si apre una vertenza fra la giunta del sindaco Pardi e gli spazzini in gran parte libertari e aderenti all’organizzazione sindacale dell’USI. Lo sciopero dura quasi un mese con un crescendo di tensione: gruppi di studenti e fascisti cercano invano di sostituire gli scioperanti e gli spazzini vengono intimiditi con tutti i mezzi[56]. La vertenza si conclude sull’onda degli eventi che scoppiano dopo le drammatiche giornate di Firenze di fine febbraio, con una parziale accettazione da parte della Giunta delle richieste degli operai. La nuova offensiva fascista prende un impulso decisivo soprattutto dopo la battaglia di Firenze. Tra il 28 febbraio e il 1° marzo del 1921, dopo l’ennesima provocazione e un attentato, l’esercito, le guardie regie ed i carabinieri attaccano i quartieri popolari d’Oltrarno. Dopo tre giorni di combattimento in cui vengono utilizzate anche le autoblindo la resistenza popolare cede. Le squadre fasciste entrano nei quartieri protette dall’esercito e si lasciano andare ad efferati delitti. Già nel primo giorno di combattimenti uccidono Spartaco Lavagnini, esponente di spicco del sindacato ferrovieri e dei comunisti locali, e alla fine i morti saranno oltre venti, un centinaio i feriti e oltre cinquecento gli arresti fra i sovversivi. Nei giorni successivi incidenti simili a quelli di Firenze accadono a Empoli (1° marzo), a Siena (4 marzo) dove la Camera del lavoro viene cannoneggiata, San Giovanni Valdarno, Foiano della Chiana, Castelnuovo dei Sabbioni fino ad Arezzo ed oltre[57]. A Firenze, d’altronde i fascisti possono contare, oltre al sostegno delle alte gerarchie militari e buona parte della borghesia cittadina, sull’appoggio di un giornale quotidiano come «La Nazione» che via via definisce le imprese dei “fasci” come «gite» di propaganda, mentre ne riporta freddamente i resoconti in numero dei morti e dei feriti. L’azione dei gruppi sovversivi è invece descritta quasi sempre in termini briganteschi. Anche nella provincia pisana le testate giornalistiche di tendenza conservatrice o liberale si allineano a quelle nazionali. «Il Corrazziere» di Volterra definisce il fascismo «nobile e santa manifestazione di italianità, […] meravigliosa reazione contro i nemici interni venduti alla Russia…» e i sovversivi «epigoni dell’ebreo Lenin»[58]. Anche un giornale cattolico come «Il Messaggero toscano» non riesce a mantenere una posizione equidistante, accecato dal fanatismo antisocialista, definisce sempre le azioni dei sovversivi «agguati» mentre le violenze fasciste a parte le recriminazioni formali sono sempre giustificate come forme di autodifesa.

Le spedizioni ora nascono una dopo l’altra in un susseguirsi convulso. Le squadre fasciste chiamate dai propri simpatizzanti, arrivano nei paesi anche più piccoli della campagna toscana, all’improvviso, generalmente la mattina molto presto: innalzano la bandiera nazionale; con le liste dei proscritti, quasi sempre fornite dalla questura o dal comando dei carabinieri, bastonano, incendiano, uccidono e saccheggiano. Uno di questi squadristi ci ha lasciato un’utile ed esplicativa testimonianza per capire lo stato d’animo dei fascisti galvanizzati dalla vittoria di Firenze:

12 marzo (1921). Voliamo, è la parola esatta, in soccorso dell’esimo professore bloccato in casa dagli anarchici a Santa Maria a Monte in quel di Pisa. Una telefonata ieri sera dal Fascio, e eccoci in quindici già in viaggio verso Pontedera in questa prima mattina di sole caldo. Siamo allegri e le giornate di Firenze ci hanno resi audaci, ora si può portare sicuri il Fascismo in altre province, ‘che Firenze l’è bell’e che addomesticata’. Come dice Solino. ‘E in dove si va? a S. Lucia?’ No, a S. Maria a Monte, dove ci sono gli anarchici[59].

A Pisa, come in tutta la Toscana, la risposta popolare non si fa attendere e dopo i fatti di Firenze viene proclamato lo sciopero generale. A Pisa lunedì 28 febbraio i ferrovieri tengono un comizio davanti alla stazione dove parlano Roberto Barsotti, De Filippis e Bechi. Il giorno dopo sale la tensione e le forze dell’ordine faticano molto a tenere a distanza i gruppi dei sovversivi dai fascisti, i quali cercano di attraversare la città con un piccolo corteo che percorre Borgo Stretto, ponte di Mezzo e Lungarno Gambacorti sciogliendosi senza incidenti. Nel pomeriggio scontri tra opposte dazioni scoppiano in piazza dei Miracoli e si propagano in via S. Maria e piazza dei Cavalieri con continue sparatorie che causano il ferimento di due giovani. Il 2 marzo si svolge un grande comizio di protesta nell’ex giardino dell’Arena, vicino alla cooperativa dei ferrovieri. Oltre duemila persone rispondono all’appello delle forze politiche e sociali della sinistra; gli oratori si susseguono, per primo interviene Serrati, di passaggio a Pisa, segue Mingrino, segretario della Camera del lavoro confederale, Pagliai per i ferrovieri e Mariani per gli anarchici. Il comizio decide la prosecuzione dello sciopero fino a quando il Sindacato ferrovieri lo riterrà opportuno. I dimostranti dopo il comizio vengono caricati dalla forza pubblica e gli scontri si allargano al resto della città che ormai vive da tre giorni in un clima da guerra civile. La sera a Porta nuova un nuovo conflitto fra fascisti e sovversivi lascia ferito un altro giovane aderente al fascio di combattimento. Numerosi sono gli arrestati fra i sovversivi, mentre i fascisti partecipano insieme alle forze dell’ordine alla repressione. Per due volte si tenta di prendere d’assalto la Camera del lavoro confederale ma senza risultati. A Pontedera le guardie regie fanno irruzione in un circolo comunista devastandolo e arrestando venti sovversivi.

Negli stessi giorni anche il piano pisano è scosso dal moto di protesta contro la violenza fascista. Il fatto più grave accade nella zona di S. Casciano e S. Prospero dove i popolani che stanno assistendo ad un comizio alla vista della macchina del marchese Serlupi, inviso proprietario terriero nonché fascista, si lanciano in una disperata rincorsa. Secondo la versione dei viaggiatori, l’auto sarebbe stata fermata, il marchese aggredito insieme alla moglie e nel tentativo di difendersi egli avrebbe estratto la rivoltella e sparato a casaccio ferendo gravemente un giovane di sedici anni, Angelo Di Sacco. Serlupi e la moglie visto il «disorientamento» della folla sarebbero poi riusciti così a scappare e raggiungere Pisa. La versione popolare parla invece di colpi di rivoltella sparati dall’auto in corsa contro i proletari che stanno assistendo al comizio. Diffusasi la notizia del fatto, immediatamente nasce una spontanea manifestazione che si dirige verso la casa del marchese a S. Casciano. Ma i dimostranti giunti all’abitazione trovano il figlio del Serlupi e altre persone che sparano sui manifestanti disarmati. Cade ferito a morte Enrico Ciampi, molti altri sono feriti, come i popolani Giuseppe Pecchia, Giuseppe e Olga Betti. Molti dei feriti di questi scontri non si faranno medicare all’ospedale per paura di essere identificati e arrestati. Il sopraggiungere dei carabinieri in aiuto del figlio del marchese farà terminare il conflitto. Il giorno dopo a Navacchio e nelle zone circostanti un manifesto annuncia lo sciopero e sui negozi viene affisso un cartello con la scritta «chiuso per lutto proletario»[60]. A Livorno a metà del mese ci sono furiosi scontri fra fascisti e sovversivi e sempre nella città marinara si svolge il 22 un convegno regionale fascista che commemora i propri caduti ed elabora i propri progetti di assalto alle cittadelle rosse della Toscana che ancora resistono. Il 25 marzo da Pisa parte una squadra di fascisti diretta a Lucca e precisamente a Ponte a Moriano. Scopo della missione è di dar man forte al fascio locale per togliere dalla sede del circolo ricreativo socialista il simbolo dei «Soviet». L’obiettivo viene raggiunto ma gli operai avuta notizia del fatto corrono in paese per affrontare i fascisti che si danno alla fuga. Alcuni di loro però rimangono staccati dal gruppo principale a causa di un guasto dell’autocarro su cui viaggiano e ben presto vengono circondati. Nel tafferuglio che nasce tra gli operai e i fascisti che anno la peggio. Il fascista pisano Tito Menichetti rimane a terra ferito mortalmente[61].Pisa il giorno dopo è listata a lutto, un manifesto fascista invita allo scontro, e lo stesso capitano Santini, ormai leader indiscusso del fascio locale, ai funerali incita pubblicamente alla vendetta. Funerali ai quali partecipa tutta la Pisa conservatrice e nazionalista in un lugubre clima di isterismo collettivo. Il fascio locale affigge sui muri di Pisa un manifesto che recita:

Cittadini. Si muore per voi. Si muore per salvare la nostra Italia travagliata dalla rovina e dal terrore ove tentano di trascinarla i folli criminali del comunismo e dell’anarchia per ricondurla sulla via della pace e del lavoro. Fasciti! Il corpo sanguinante di un’altra giovane vita si frappone fra noi ed i nostri nemici. Nessuno pianga. Nessuno si pieghi di fronte alla bara. Tutti in piedi! Con la fronte alta giuriamo. Tito Menichetti sarà vendicato! Senza pietà![62]

Il 13 aprile 1921, neanche dopo due settimane dai funerali del fascista Menichetti, Carlo Cammeo, giovane esponente del socialismo locale, viene freddamente assassinato nella scuola dove insegna. Il gruppo di fuoco che porta a termine l’esecuzione è composto da due donne Mary Rosselli-Nissim e Giulia Lupetti ed un uomo Elio Meucci, mentre altri coprono la fuga. È interessante analizzare la composizione del gruppo degli assassini, che saranno tutti assolti dall’accusa di omicidio. Le due donne sono figlie di alti ufficiali del distaccamento militare pisano, in particolare la Lupetti è figlia del Colonnello del 22° Fanteria, ed assumerà l’incarico di segretaria del fascio femminile.

Il 13 aprile 1921, neanche dopo due settimane dai funerali del fascista Menichetti, Carlo Cammeo, giovane esponente del socialismo locale, viene freddamente assassinato nella scuola dove insegna. Il gruppo di fuoco che porta a termine l’esecuzione è composto da due donne Mary Rosselli-Nissim e Giulia Lupetti ed un uomo Elio Meucci, mentre altri coprono la fuga. È interessante analizzare la composizione del gruppo degli assassini, che saranno tutti assolti dall’accusa di omicidio. Le due donne sono figlie di alti ufficiali del distaccamento militare pisano, in particolare la Lupetti è figlia del Colonnello del 22° Fanteria, ed assumerà l’incarico di segretaria del fascio femminile.

La successiva assoluzione degli esecutori e l’intoccabilità dei mandanti dell’assassinio di Cammeo è testimonianza dell’intreccio che da subito si instaura fra i gruppi di fascisti e buona parte delle autorità militari, della magistratura e delle forze dell’ordine. Questo stretto rapporto è testimoniato anche dal Prefetto che in una missiva al presidente del Consiglio Giolitti scrive:

In questa città per esempio alcuni ufficiali erano iscritti ufficialmente fascio. Per esse Comando Presidio deve aver provveduto in questi giorni ma anche figlie ufficiali superiori sono fasciste e un gruppo di esse fu causa diretta della uccisione maestro Cammeo. Ritengo in ultimo mio preciso dovere segnalare E.V. che la spinta eccessiva e violenta al movimento fascista in questa regione proviene soprattutto da Firenze, ove con larghezza di mezzi e senza alcuna riserva organizzano anche fuori provincia vere e proprie spedizioni armate che pel modo come sono condotte creano continui luttuosi avvenimenti e mantengono eccitate spingendole agguato violenze intere popolazioni. Certa bassa forza Carabinieri e guardie regie anche in questa provincia desta qualche preoccupazione perché spiritualmente orientate verso i fascisti[63].

I funerali di Cammeo per partecipazione la popolare sono una ulteriore prova dello strappo netto fra lo Stato e le forze reazionarie da una parte e il movimento operaio dall’altro[64]. Per due giorni le città di Pisa e Livorno sono bloccate da un altro sciopero generale, mentre altri gravi incidenti con due morti e molti feriti scoppiano nel porto livornese. Con l’assassinio del segretario del PSI locale la città e l’intera provincia si avviano ad una lunga stagione di violenza sistematica che prende le mosse dalla vittoria del Fascio democratico liberale nelle elezioni comunali dell’autunno e che passa attraverso l’assalto fascista al Consiglio provinciale del dicembre del 1920. Ora l’illegalismo e l’assassinio degli avversari politici viene “legittimato”, in questo modo il movimento fascista si conquisterà sul campo il ruolo egemone d’avanguardia rispetto alle altre forze liberali, nazionaliste e massoniche. Si può, in conclusione, concordare con lo storico Fabbri nell’affermare che l’inasprimento della violenza durante la campagna elettorale amministrativa dell’autunno del 1920 giocò un ruolo decisivo nell’ancorare il giovane movimento fascista alla politica dei blocchi nazionali come trampolino di lancio di quella strategia d’attacco che, con la guerra civile nel paese, segnò duramente il successivo biennio sanzionando la sconfitta la sconfitta delle forze democratiche e del movimento operaio (65)

[1] Per la cronaca dell’alluvione cfr. «Il Messaggero toscano», 8 gennaio 1920 e i nn. dei giorni seguenti.

[2] Cfr. «Il Messaggero toscano», 16 gennaio 1920.

[3] Questi i dati raggiunti dagli altri partiti: Unione democratica (monarchici liberali) 31%; Partito popolare italiano 14,9 %, Partito repubblicano 12,4%. A Pisa i monarchici costituzionali avevano retto meglio alla marea socialista confermandosi il primo partito con il 38,1%, mentre i repubblicani si erano attestati al 26,9%, i popolari al 14,5% e i socialisti al 20,5%. In questo caso il voto socialista era stato penalizzato fortemente dalla presenza in città, tra i ceti proletari, di una forte componente anarchica storicamente astensionista.

[4] Il primo numero dell’«Avvenire anarchico» esce il 1° maggio 1910, l’ultimo il 15 dicembre 1922. Per altre informazioni Cfr. L. Bettini, Bibliografia dell’anarchismo, vol. 1, t. 1, Firenze 1972, pp. 233-235.

[5] Sul ruolo del Sindacato ferrovieri italiani nel biennio rosso si veda la preziosa testimonianza di A. Castrucci, Battaglie e vittorie dei ferrovieri italiani. Cenni storici dal 1877 al 1944, Milano 1945. Inoltre, cfr. Castrucci Augusto di M. Antonioli in Dizionario biografico degli anarchici italiani (d’ora in poi DBAI), t. 1, Pisa, BFS, 2003, pp. 346-349.

[6] Sul Biennio Rosso nel pisano si v. la ricerca di S. Cortopassi, Lotte sociali in provincia di Pisa durante il Biennio Rosso: 1919-1920, Tesi di Laurea, Università degli Studi di Pisa aa. 1972-73. Per un confronto con la situazione nazionale cfr. G. Maione, Il biennio rosso. Autonomia e spontaneità operaia nel 1919-1920, Bologna, Il mulino, 1975.

[7] Per un quadro complessivo di questo periodo si v. F. Fabbri, Le origini della guerra civile. L’Italia dalla Grande guerra al fascismo (1918-1921), Torino, UTET libreria, 2009, pp. 151-162.

[8] «Il Messaggero toscano», 22-24 gennaio 1920. Sul numero del 22 gennaio appare il documento di costituzione del Fascio di organizzazione civica: «L’assemblea dei cittadini pisani, senza distinzione di partito riunita la sera del 20 gennaio, presa in esame la situazione creata in seguito all’abbandono dei servizi pubblici pi vitali per la nazione, unanime afferma, ora pi che mai, necessaria la salvezza della coscienza nazionale di fronte ai tentativi di sovvertimento incomposto dell’ordine sociale mascherati sotto l’aspetto di rivendicazioni economiche e sfruttamento delle masse lavoratrici ingannate e illuse; denuncia alle classi lavoratrici l’opera di coloro che provocano e alimentano la civile discordia a vantaggio del capitalismo internazionale; afferma non potersi riconoscere nei funzionari dello Stato il diritto allo sciopero che gli stessi socialisti in Germania e i massimalisti in Russia assolutamente negano; considera come un dovere di tutti i cittadini di dare opera a che la continuità della vita nazionale non sia spezzata; riconosce perciò la necessità di una salda organizzazione per gli scopi sopra indicati; dichiara costituito il fascio di organizzazione civile […]. La Commissione provvisoria». Altre notizie sul Fascio di organizzazione civile su «L’Ora nostra», settimanale socialista, 24 gennaio 1920, in particolare l’articolo Lo sciopero e i fasci cittadini!

[9] Cfr. Stato d’assedio e sciopero generale a Pisa, «L’Avvenire anarchico», 30 gennaio 1920.

[10] Cfr. M. Rossi, Livorno in sciopero per la libertà di Malatesta, «Rivista storia dell’anarchismo», luglio-dicembre 2004, pp. 47-55.

[11] Sull’attività dell’agitatore campano in questo periodo si v. P. Finzi, La nota persona. Errico Malatesta dicembre 1919-luglio 1920, 2. ed., Ragusa, La Fiaccola, 2008.

[12] Cfr. M. Antonioli, Armando Borghi e l’Unione Sindacale Italiana, Manduria-Roma, Lacaita, 1990.

[13] Cfr. Radames, Il fronte unico rivoluzionario, a cura dell’Unione anarchica bolognese, 1920.

[14] Cfr. L. Di Lembo, Guerra di classe e lotta umana. L’anarchismo in Italia dal Biennio rosso alla Guerra di Spagna (1949-1939), Pisa, BFS, 2001, pp. 48-53.

[15] Al convegno provinciale degli anarchici che si svolge a Pisa il 10 ottobre del 1920 sono presenti 36 gruppi così suddivisi: Pisa 13 circoli; La Battaglia (S. Giusto), IL Pensiero Libertario, La Comune, Giovanile “L’Anarchico”, Né Dio Né Padrone (P.ta a Mare), Esedra Libertaria (P.ta a Piagge), C. Cafiero, Gli Scamiciati, Luce e Verità, Bruno Filippi, F. Ferrer (La Cella), La Libertà (P.ta a Mare), Umanità Nuova (P.ta Nuova); Piombino, Né Dio Né Padrone e Giovanile “Piero Gori”; Campiglia M., Studi Sociali; Maremma, Giovanile e I Martiri di Chicago; Fornacette, Intesa Anarchica; La Rotta, Pietro Gori; Marina di Pisa, Libertario; Pontedera, Gruppo Anarchico e L’Avvenire; Acciaiolo, Umanità Nova; Montecatini Val di Cecina, Il Pensiero e Spartaco; S. Giuliano, Pietro Gori; Peccioli, L. Molinari; S. Pietro, Umanitˆ Nova; Cascina, Gruppo Anarchico; Cucigliana, Libertario; Riglione, La Demolizione; Vicarello, Alba dei Liberi; Navacchio, Pietro Gori; Collesalvetti, M. Angiolillo; Valle Del Serchio, Giovanile B. Filippi.. Cfr. «L’Avvenire Anarchico», 15 ottobre 1920. Sulla tradizionale presenza nella città del movimento anarchico si v. F. Bertolucci, Anarchismo e lotte sociali a Pisa 1871-1901. Dalla I Internazionale alla Camera del Lavoro, Pisa, Biblioteca F. Serantini, 1988.

[16] Si v. in proposito il n.u. «Le Nostre documentazioni», 23 giugno 1922 suppl. all’«Avvenire anarchico».

[17] Cfr. Siglich Renato di F. Bertolucci, DBAI, t. 2, Pisa, BFS, 2004, pp. 550-552.

[18] «L’Avvenire anarchico», 11 luglio 1919. Il Comitato operaio eletto il 6 luglio durante lo sciopero è così composto: R. Siglich (Souvarine), Di Ciolo e Lumani per gli anarchici, Matteini, Panicucci e Serani per i socialisti, Stizzi, Ruberti, Benedetti e Puntoni per le due Camere del Lavoro e Jacoponi per il sindacato delle Arti Tessili. Il Prefetto dopo l’incontro decreta un abbassamento dei prezzi del 60%.

[19] Cfr. Il cosiddetto sciopero generale a Pisa e il sabotaggio della rivoluzione, «L’Ora nostra», 8 maggio 1920. Su questi fatti ed in particolare sull’invasione della Camera del lavoro sindacale c’è un’interrogazione parlamentare dell’onorevole socialista Modigliani. Cfr. «L’Ora nostra», 7 agosto 1920.

[20] Cfr. A. Marianelli, Eppur si muove! Movimento operaio a Pisa e provincia dall’Unità d’Italia alla dittatura, Pisa, BFS, 2016, pp. 113-125. Cfr., inoltre, Petracchini Primo di F. Bertolucci, DBAI, t. 2, cit, 2004, p. 332. Il primo congresso della Camera del lavoro sindacale si tiene il 12 e 13 giugno del 1920. Il resoconto è pubblicato su «Germinal!», 26 giugno 1920. Il secondo congresso camerale si svolge il 10 aprile 1921 («Germinal!», 1° maggio 1921).

[21] Cfr. I. Cozza, Gli anarchici, le associazioni di ex-combattenti e le leghe proletarie, «Avvenire anarchico», 28 novembre 1919. Nello stesso numero appare la seguente dichiarazione: «Noi anarchici sottoscritti, poiché la Lega Proletaria di Pisa si è data il programma ufficiale, obbligatorio della conquista dei Poteri, dello Stato del PSU, riteniamo incoerente l’ulteriore nostra permanenza nella suddetta Lega, sia perché ciò è una violenza ai nostri sentimenti libertari, antistatali, sia perché è una deviazione dallo lotta diretta rivoluzionaria per la difesa dei nostri interessi, che sono quelli di tutti i proletari e che non trionferanno che col trionfo della Rivoluzione Sociale. Noi non vogliamo servire da sgabello a dei candidati. Firmato Niccolai Pilade, Sivieri Egidio e Bracci Ovidio».

[22] Sulla presenza socialista vedi N. Badaloni, Le prime vicende del socialismo a Pisa 1873-1883, «Movimento operaio», 1955. Cfr. anche L. Savelli, Propaganda e organizzazione socialista a Pisa. La presenza dei docenti e studenti universitari 1892-1900, in «Bollettino storico pisano», 1986. Sui progressi della Camera del lavoro confederale e sulla sua attività si veda il resoconto del secondo congresso riportato da «L’Ora Nostra», 31 luglio 1920. Il movimento comunista pisano con la costituzione del partito nel gennaio del 1921 è composto da poche sezioni, soprattutto dislocate nella provincia. In questo periodo la federazione locale del PCdI è direttamente legata a quella livornese.

[23] Cfr. «L’Ora nostra», 17 luglio 1920.

[24] Sulle agitazioni delle campagne si v. L’Uomo e la Terra. Lotte contadine nelle campagne pisane, Montepulciano, Editori del Grifo, 1992.

[25] Cfr. «L’Eco del popolo», settimanale del PPI, 21 marzo 1920.

[26] Secondo i dati riportati dall’«Eco del Popolo», 18 luglio 1920, la Federazione provinciale pisana mezzadri e piccoli affittuari ha complessivamente 4627 soci. Le sezioni più forti sono quelle di Pontedera, Buti e Peccioli rispettivamente con 2411, 807, 927 iscritti. Su Giovanni Gronchi e il PPI a Pisa si v. U. Spadoni, Giovanni Gronchi nell’Azione Cattalica, nel Partito Popolare, nella Confederazione Italiana dei Lavoratori, v. 1, 1904-1922, Firenze, The Courier, 1992, pp. 129 e sgg.

[27] Cfr. La funzione della mezzadria, «L’Eco del popolo», 28 marzo 1920.

[28] Cfr. P. Bianconi, Il movimento operaio a Piombino, Firenze, La nuova Italia, 1970; v. anche P. Favilli, Capitalismo e classe operaia: Piombino 1861-1918, Roma, Editori riuniti, 1974; I. Tognarini, Fascismo, antifascismo, resistenza in una città operaia, v. I. Piombino dalla guerra al crollo del fascismo (1918-1943), Firenze, CLUSF, 1980.

[29] Sui caratteri generali dell’agricoltura in Toscana vedi: G. Mori, La mezzadria in Toscana alla fine del secolo XIX, «Movimento Operaio», 1955; G. Giorgetti, Contadini e proprietari nell’Italia Moderna, Torino, Einaudi, 1974. Sulla diffusione del socialismo nelle campagne toscane vedi E. Ragionieri, La questione delle leghe e i primi scioperi dei mezzadri, «Movimento operaio» 1955. Sulla specificità della provincia pisana vedi E. Mannari, Agricoltura e classi contadine nella provincia di Pisa tra ’800 e ’900. Primi aspetti di una ricerca, «Ricerche storiche», 1978. Nella provincia di Pisa si registrano nelle campagne rispettivamente 4 astensioni dal lavoro nel 1919 e 5 nel 1920. Gli scioperanti sono undicimila nel 1919 e oltre ventimila nel 1920. Le agitazioni coinvolgono tutte le categorie agricole (braccianti, coloni e obbligati). Cfr. Ministero dell’economia nazionale, I conflitti del lavoro in Italia nel decennio 1914-1923, Roma, Grafia, 1924.

[30] Cfr. C. Ciano, Appunti sulla decadenza dell’industria pisana dei tessuti del cotone, «Bollettino storico pisano», 1970.

[31] Cfr. A. Marianelli, Eppur si muove!…, cit., pp. 27-65.

[32] Gennaro Abbatemaggio, ardito di guerra e fiumano, legato alla malavita napoletana, è allontanato dal Fascio fiorentino verso la fine del 1920 per i suoi atteggiamenti delinquenziali. Cfr. R. Cantagalli, Storia del fascismo fiorentino 1919-1925, Firenze, Vallecchi, 1972, pp. 118 e 127.

[33]Cfr. M. Canali, Il dissidentismo fascista. Pisa e il caso Santini 1923-1925, Roma, Bonacci, 1983, p.15. Anche P. Nello, Liberalismo, democrazia e fascismo. Il caso di Pisa (1919-1925), Pisa, Giardini, 1995, pp. 13-14.

[34]Cfr. R. Cantagalli, Storia del fascismo fiorentino, cit., p. 62 e pp. 71-81.

[35] Cfr. Pasella Umberto di A. Roveri in Movimento operaio italiano. Dizionario biografico (d’ora in poi MOIDB) a cura di F. Andreucci e T. Detti, v. 4, Roma 1978, pp. 59-60. Vedi anche R. Cantagalli, Storia del fascismo fiorentino…, cit., pp. 273-274. Sul rapporto fra Mussolini e Pasella vedi R. De Felice, Mussolini il rivoluzionario 1883-1920, Torino, Einaudi, 1965, in particolare i capitoli XII-XIV. Pasella con la trasformazione del movimento in partito, dopo il congresso di Roma del dicembre del 1921, sarà estromesso dalla segreteria e dimenticato, ricomparirà sulla scena politica, come altri fascisti sansepolcristi, durante la Repubblica Sociale tra il 1943-45.

[36] Cfr. Le elezioni amministrative, «Il Ponte di Pisa», 28-29 agosto 1920. Nello stesso n. si v. inoltre l’art. Per un partito nazionale italiano nel quale si afferma la necessità di una nuova organizzazione politica del fronte moderato e democratico su basi nazionaliste per «far argine alle mene estremiste».

[37] Cfr. «Il Ponte di Pisa», 28 ottobre 1920.

[38] Cfr. «Il Ponte di Pisa», 31 ottobre 1920.

[39] Cfr. «Il Rinnovamento», 2 ottobre 1920 e nn. seguenti.

[40] Cfr. P. Nello, Dal rosso al nero: Pisa e provincia al voto nel primo dopoguerra (1919-1924), «Nuovi studi livornesi», 2016, pp. 97-118.

[41] Cfr. F. Fabbri, Le origini della guerra civile, cit., pp. 294-307.

[42] Cfr. R. Cantagalli, Storia del fascismo fiorentino…, cit., p. 126.

[43] Ivi, p. 143.

[44] Cfr. «Il Ponte di Pisa», 11 novembre 1920.

[45] Bruno Santini originario di Carrara, non si distingue precedentemente nel campo della politica, si può dire che il fascismo lo tiene a battesimo. Santini come formazione politica culturale si pone nel fascismo con quella corrente che cercherà di rimanere fedele nel tempo al programma sansepolcrista: squadrista della “prima ora”, antiborghese, anticlericale, nazionalista, fedele sostenitore di un indirizzo populista, applicava alla politica il sistema della guerriglia degli arditi di guerra; così Santini opera nel pisano fino a scontrarsi apertamente con la più solida e robusta corrente del fascismo legata agli agrari e all’alta borghesia.

[46] Cfr. «Il Ponte di Pisa», 4/5 dicembre 1920.

[47] Cfr. R. Vanni, La resistenza dalla Maremma alle Apuane, Pisa, Giardini, 1972, pp. 21 e sgg.

[48] Ersilio Ambrogi nasce a Castagneto Carducci il 16 marzo 1883, fin da giovane aderisce alle idee libertarie e sovversive. Prima della guerra milita nel gruppo anarchico “Pietro Gori” del suo paese natale. Laureato in giurisprudenza a Pisa dopo la guerra si iscrive al PSI mantenendo però una posizione di sinistra. Sindaco di Cecina, presidente dell’Amministrazione provinciale è arrestato nel gennaio del 1921 per essersi opposto armi alla mano ai fascisti. Ambrogi viene liberato nel maggio perché eletto deputato comunista nella circoscrizione Livorno-Pisa-Lucca-Massa. Per altre informazioni cfr. F. Bertolucci, Ambrogi Ersilio, DBAI, t. 1, cit., pp. 32-33.

[49] Cfr. «Il Ponte di Pisa», 18/19 dicembre. Vedi l’art. Il Consiglio provinciale non ci sarà…più?

[50] Cfr. «La Nazione», 15 dicembre 1920.

[51] Cfr. «L’Ora nostra», 14 gennaio 1921.

[52] Cfr. «L’Ora nostra», 25 febbraio 1921.

[53] Cfr. M. Canali, Il dissidentismo fascista, cit., pp. 20-21.

[54] Cfr. «L’Ora Nostra», 4 febbraio 1921. V. anche «Il Messaggero toscano», 27 gennaio 1921.

[55] Cfr. «Il Messaggero toscano», 3 febbraio 1921. Fra gli arrestati ci sono gli assessori comunali socialisti Bonsignori, Lorenzi, Romoli, ed il capo-lega dei contadini Bocelli.

[56] Cfr. «Il Messaggero toscano», 16 febbraio 1921. In questo numero è pubblicato un comunicato della Camera del lavoro Sindacale: «Compagni lavoratori e compagne lavoratrici! Alla magnifica compattezza dei compagni Spazzini – scesi in lotta per il riscattare i loro calpestati diritti – l’amministrazione del Comune di Pisa ha risposto col licenziamento in massa di tutti gli scioperanti. Quest’Amministrazione che nega a chi lavora un miglioramento di vita, protestando la mancanza di fondi occorrenti, compie opera di ingaggiamento di crumiri a £ 30 al giorno. Il tentativo per ora fallito. Il personale fatto venire da Viareggio, appena accortosi di quale infamia si macchiava ha subito abbandonato la città. Compagni e Compagne! Abbiamo sempre detto di non permettere atti di rappresaglia verso chi lotta per una giusta causa. L’amministrazione comunale deve trovarci pronti per una energica risposta. I compagni Spazzini attendono ora dalla vostra solidarietà la loro vittoria. Tutti per uno – Uno per tutti. Tenetevi pronti! Viva la fraterna solidarietà tra sfruttati e sfruttati. La commissione esecutiva». Sulla vertenza degli spazzini v. l’art. Un comizio contro l’Amministrazione comunale fascista, «L’Ora nostra», 25 febbraio 1921.

[57] Cfr. A. Tasca, Nascita e avvento del fascismo, Bari, Laterza, 1976, pp. 177-179. Si v. anche R. Cantagalli, Storia del fascismo fiorentino…, cit., pp. 177-217.

[58] Cfr. «Il Corrazziere», 8 maggio 1921.

[59] Cfr. M. Piazzesi, Diario di uno squadrista toscano 1919-1922, Roma, Bonacci, 1980, pp. 123-125.

[60] Cfr. «Il Messaggero toscano», nn. 4 e 5 marzo 1921. V. anche «L’Ora nostra», nn. 4 marzo e 11 marzo 1921. Ai funerali di Enrico Ciampi i primi di una vittima della violenza fascista partecipano gli on. Salvatori, Pucci, Cappellini, Mingrino, Salutini e il sindaco di Cascina il socialista Guelfi oltre che ad una folta presenza di popolani.

[61] Cfr. M. Canali, Il dissidentismo fascista, cit., p. 27. Vedi anche «Il Ponte di Pisa», 3 aprile 1921 l’art. M. Razzi, In memoria del Martire. Il presunto responsabile del delitto Giuseppe Neri, ferroviere originario di Castagneto Carducci viene condannato nel maggio del 1922 a 17 anni e 7 mesi di reclusione. Cfr. «L’Idea fascista», 7 maggio 1922.

[62] Cfr. «Il Messaggero toscano», 27 marzo e 30 marzo 1921. Sull’atteggiamento dei fascisti sul caso Menichetti si v. l’art. su «L’Ora nostra», 1° aprile 1921, Incoscienza di Carlo Cammeo.

[63] Documento citato da M. Canali, Il dissidentismo fascista, cit., p. 97. Il governo compie un’inchiesta durante il 1921 per verificare le voci che parlano con insistenza degli stretti rapporti che corrono fra carabinieri e fascisti. A Firenze alla scuola per allievi carabinieri si scopre che oltre duecento militari hanno la tessera del fascio o sono in attesa d’iscrizione. Il generale di corpo d’armata Carlo Petitti arriva ad affermare: «Essendo dal regolamento di disciplina militare proibita la partecipazione di ufficiali ad associazioni sovversive e questa dei (fasci) non essendo un’associazione sovversiva bensì patriottica essa non deve considerarsi esclusa da quelle cui i militari possono partecipare». Riportato da R. Cantagalli, Storia del fascismo fiorentino, cit., pp. 220-221.

[64] Cfr. «L’Ora nostra», 15 aprile 1921. Il manifesto funebre di Cammeo porta la firma della Federazione prov.le socialista, Gruppo comunista, Camera del lavoro confederale, Camera del lavoro sindacale, Sindacati ferrovieri, Lega proletaria e Unione anarchica pisana.

65) Cfr. F. Fabbri, Le origini della guerra civile, cit., pp. 319-325.