Tra storia e memoria

Il progetto

Che relazioni sussistono tra storia e memoria? In che modo lo studio della memoria può, se ne è in grado, contribuire allo studio delle questioni storiche? Cercheremo di rispondere a queste domande nella relazione che segue, incentrata su uno dei database prodotti dal PRIN 2017-2020 “School Memories between Social Perception and Collective Rapresentation”. Il PRIN (gestito dalle Università di Macerata, Firenze, Roma Tre, Campobasso e Milano Cattolica) ha prodotto un portale, www.memoriascolastica.it. Quest’ultima raccoglie fonti educative divise in tre sezioni: memoria collettiva, memoria pubblica e memoria individuale. Su quest’ultima, denominata “Memorie educative in video”, ha lavorato l’unità dell’Università di Firenze, raccogliendo le memorie scolastiche di studenti, insegnanti ed educatori. Per ogni memoria è stata stilata una scheda tra le 500 e le 1000 parole.

Riguardo a questo database, è necessario fornire alcuni dati. Ad adesso sono state caricate 250 schede, con altrettante interviste. Le interviste sono state condotte da studenti del corso di Storia dell’educazione, ovvero studenti del secondo anno del corso di Scienze della Formazione primaria, che hanno ricevuto un’istruzione di base su come condurre un’intervista. Contiamo, sulla base degli studenti iscritti al corso in questo anno accademico, di ottenere altre 250 interviste in più. Gli intervistati avevano un range d’età abbastanza vasto: la più anziana, Marcella Dei, è nata nel 1932, il più giovane, Giulia Freni, nel 1996. La maggior parte delle persone intervistate è nata negli anni Cinquanta e Sessanta, come è desumibile dalla disaggregazione delle interviste per decenni coperti: due riguardano gli anni Trenta, ventidue coprono gli anni Quaranta, 56 gli anni Cinquanta, 86 gli anni Sessanta, 118 gli anni Settanta, 81 gli anni Ottanta, trentatré gli anni Novanta, ventuno gli anni Zero, di cui solo due memorie d’infanzia, le altre memorie professionali. Un’intervista può coprire più decenni. Per quanto riguarda la disaggregazione territoriale, l’87% delle interviste affronta memorie di persone che hanno frequentato la scuola in Toscana: questa contingenza ci consente di studiare le memorie scolastiche anche in un’ottica regionale. Altra questione riguarda la divisione per genere, con le interviste concesse da donne nettamente superiori a quelle rilasciate da uomini.

Alcune questioni metodologiche

Molte sono le questioni di metodo sollevate da un tale approccio. Innanzitutto, la potenzialità ermeneutica della memoria nello studio della storia. La memoria, facoltà conoscitiva degna di studio nell’antichità e nella prima età moderna, con la rivoluzione scientifica ha conosciuto un notevole ridimensionamento. Solo con il secolo Ventesimo è stata rivalutata quale facoltà conoscitiva, prima da Bergson e successivamente dalla fenomenologia. La questione è stata riproposta da Demetrio, e più nello specifico, dalla storia orale. Per Giovanni de Luna, lo storico oralista deve maturare una profonda consapevolezza sulla specificità delle fonti con cui lavora: la persona, con la sua soggettività, i suoi dolori, il suo desiderio di focalizzarsi su un argomento piuttosto che su un altro; la sua memoria, che può lasciarsi condizionare o può, se non esercitata, scivolare nell’oblio.

Altre precisazioni di fondo. Bisogna ricordarsi che le interviste sono state condotte, in massima parte, da studenti. Questa strategia può aver portato a prodotti visivi meno impattanti e, talvolta, a domande non centrate. Bisogna tuttavia riconoscere che solo in questo modo è stato possibile, in un lasso di tempo breve, accumulare una notevole quantità di materiale da poter studiare, senza contare l’impatto che l’intervista ha avuto sulle facoltà empatiche e relazionali dello studente.

I percorsi di analisi: alcune proposte. Senza nessuna pretesa di completezza, proveremo a enucleare alcuni percorsi.

La persistenza della riforma Gentile è un assunto condiviso da diversi studiosi, che la scuola degli anni Cinquanta fosse strutturalmente prossima a quella degli anni Trenta. Questa posizione è rivendicata anche da Simonetta Soldani, nell’intervista inclusa nel portale.

Ma come era percepita la scuola in quegli anni? Era una scuola, innanzitutto, che conosce rigide partizioni. Partizioni di genere. Sociali. E territoriali. Spiccava, su tutto, il contrasto tra le pluriclassi di campagna e le scuole di città. Ad accorgersene, chi si trasferiva dall’una all’altra. Accade ad esempio ad Antonella Bruni, nata nel 1962 a San Gimignano, che afferma di non esser stata in grado di padroneggiare l’alfabeto fino alla fine della seconda elementare.

Partizioni sociali. Benché ricorrano figure di maestri che decidano di aiutare i bambini più poveri ad affrontare l’esame di ammissione alle scuole medie, la scuola come validatrice dell’esistente ricorre in diverse testimonianze. Nella maestra di Roberto Cacciatori (n. 1945), pronta a telefonare a casa dell’intervistato per esprimere tutto il suo sdegno davanti alla scelta della famiglia, di condizioni sociali invero piuttosto modeste, di iscrivere il figlio all’esame di ammissione per le scuole medie. Ancora più icastica la maestra di Rosanna Perferi (n. 1949): “Le querce non fanno limoni” afferma infatti l’insegnante per frustrare le ambizioni familiari di far proseguire gli studi alla bambina, nata in un contesto di agricoltori inurbati nell’aretino. E influenzate dalla classe sociale sembrano anche le punizioni corporali, apparentemente inferte soprattutto a chi proveniva da contesti sociali maggiormente disagiati.

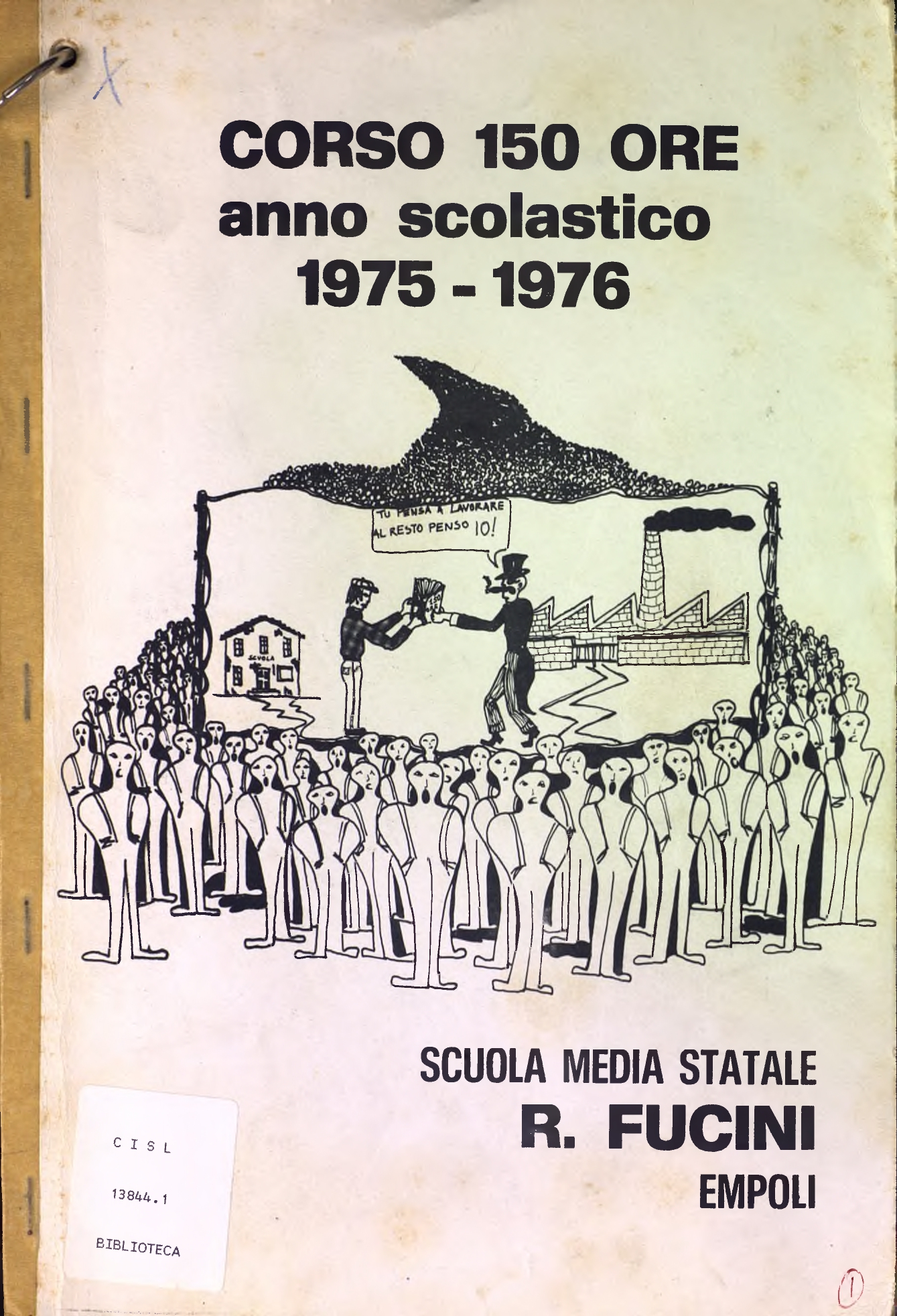

Il Sessantotto In questo quadro di validazione dell’esistente e in cui la scuola era percepita nelle vesti di custode di ruoli sociali codificati, il Sessantotto è spesso ricordato come una cesura radicale. Ad essere accentuato è il suo momento ludico, di rottura degli schemi, come nell’intervista a Maria Alessandra Sabbatini. All’interno delle interviste possiamo distinguere quelle due generazioni di cui parla Francesca Socrate: la prima generazione, quella del discorso impersonale, e la seconda, più focalizzata sulla propria individualità, come sottolinea Anna Auzzi (n. 1961). Istituzioni soffocanti, come la scuola nel pre-Sessantotto, e, negli anni Settanta, soprattutto per le donne, la famiglia.

Narrazioni femminili In questo contesto le narrazioni femminili giocano nel nostro discorso un ruolo di estremo interesse. Innanzitutto, è lecito chiedersi perché le donne siano privilegiate dai nostri studenti, questione che potremo approfondire tramite un questionario da somministrare al termine dell’intervista. In secondo luogo, dobbiamo notare una maggiore insoddisfazione delle donne, diversamente dagli uomini, che affermano sempre di esser soddisfatti del proprio percorso di vita. Quali i motivi? Possiamo supporre che le donne riversassero maggiori aspettative nella scuola. Potremo però anche supporre che per le donne sia più facile esternare emozioni negative internalizzate, come la tristezza e il rimorso, rispetto agli uomini: questi ultimi, soprattutto per quanto riguarda le coorti di età più avanzate, spesso non sono stati educati a esternare questo tipo di sentimenti. A prescindere da quale sia la causa, forte rimane il rammarico delle donne per il fatto di non aver potuto continuare a studiare, eventualità spesso limitata ai fratelli maschi. Ed è sulle donne che la trasformazione dell’istituzione scolastica, soprattutto di quella elementare, negli anni Settanta, ha le maggiori ricadute. L’evoluzione della scuola si pone infatti in frizione con strutture familiari che spesso ricalcano quelle dei decenni precedenti, come ricorda Sandra Longi, dal m. 17.10: gli insegnanti più giovani e innovativi «ti facevano anche vedere un’altra prospettiva… un’altra società magari noi ragazzi dell’epoca nati negli anni Sessanta invece a casa magari avevamo un padre di stampo patriarcale che l’uomo va ubbidito che il padre è la figura principale nella famiglia è quello che detta le regole più della mamma perciò insomma io alla fine con questa cosa della maestra che insegnava in un certo modo mi scontravo a casa con il padre».

Chiara Martinelli è assegnista di ricerca presso l’Università di Firenze, dove insegna Storia dell’educazione e dove collabora con il Laboratorio di Public History of Education. Ha svolto incarichi presso le Università di Ferrara, Milano Bicocca, Roma La Sapienza e Siena. Membro del Consiglio direttivo dell’Istituto storico della Resistenza di Pistoia, è redattrice nei comitati editoriali di “Rivista di Storia dell’Educazione” e “Farestoria”. Tra i suoi lavori, segnaliamo “Echi e suggestioni del Sessantotto nella letteratura per l’infanzia” (ETS, 2022) e “Fare i lavoratori? Le scuole industriali e artistico-industriali nell’Italia liberale” (Aracne, 2019).