Gli altri e Ilio Barontini

“Gli altri e Ilio Barontini”: è il titolo della ricerca di Mario Tredici (Ets, 2017) sui comunisti livornesi che, a vario titolo, furono inviati dal loro partito in Urss tra la fine degli anni venti e la metà degli anni trenta, e in cui si riassume sinteticamente il senso di questo lavoro. Infatti se Ilio Barontini è stato un uomo politico assai noto e celebrato , “gli altri” sono rimasti finora pressoché sconosciuti: su di loro è caduta una spessa coltre di oblio. Ma allora, negli anni segnati dalla dittatura fascista, ebbero un ruolo significativo per mantenere in vita l’organizzazione illegale comunista in Italia, alimentare l’emigrazione in Francia e poi essere inviati dal Pci in Urss, un tratto distintivo perché emblematico di un valore politico. Quattro di loro combatterono in Spagna nelle Brigate Internazionali, e uno Menotti Gasparri cadde nel novembre 1936 in difesa di Madrid.

Ilio Barontini (al centro in piedi, con la cravata e le mani in tasca) in una foto di gruppo con Togliatti e Nilde Iotti (Archivio Istoreco, Livorno)

Ilio Barontini, è stato finora l’unico cui siano state dedicate ben tre biografie: la prima, la tesi di laurea di Giovanni Degl’Innocenti, scritta nel 1981-82. Poi a seguire quella scritta a due mani da Era Barontini e Vittorio Marchi nel 1987, e infine quella di Fabio Baldassarri edita nel 2013. I documenti base su cui si è sviluppata questa ricerca sono ovviamente i fascicoli del casellario politico centrale all’Archivio centrale dello stato. Una raccolta di dati di natura poliziesca, comunque fondamentali, senza i quali per quasi tutti loro si sarebbe del tutto persa ogni memoria. La persecuzione come strumento di conoscenza, insomma. Documentazione certo parziale e tendenziosa, arricchita però, in vari casi, dalle lettere inviate dagli emigrati alle famiglie e dunque in grado di restituirci il tratto umano e momenti del pensiero politico. Di assoluta importanza è stato anche l’archivio del partito comunista, depositato alla Fondazione Gramsci, poiché su quasi tutti era stata stilata almeno una scheda biografica dall’ufficio quadri del Pci a Mosca. Per i militanti che furono in Spagna è stato di grande utilità anche l’archivio delle Brigate Internazionali, sempre alla Fondazione Gramsci.

Per Barontini, che certamente è la personalità di maggior rilievo politico, l’autore ha scelto di concentrare la ricerca, anche e soprattutto per la dimensione internazionale della sua attività (Francia, Unione Sovietica, Spagna, Etiopia, ancora Francia nel maquis e poi la Resistenza in Emilia-Romagna), su alcuni problemi ancora aperti: quale fu il suo impegno in Francia subito dopo la fuga da Livorno nel maggio 1931; come e perché fu inviato in Unione Sovietica, con note negative come sostenne Paolo Robotti; come si configurò il suo ruolo nel paese del socialismo al tempo di Stalin. Emerge in sostanza un profilo di Barontini come stalinista a tutto tondo. Fu permeato da quella temperie politica come quasi tutti quelli che ebbero un ruolo dirigente nel Pci in quel tempo, tanto più se si trovarono a vivere e operare nell’Urss.

Il mito, di cui è stato da sempre circonfuso, si è nutrito di una perniciosa rinuncia a un serio approccio critico. Come invece merita, dato che è stato uomo del suo tempo, non ha partecipato a deliziosi balli di gala ma ha attraversato le fasi della storia del XX secolo più dure e drammatiche. Poteva essere solo cavaliere dell’ideale? In sostanza è emersa una figura con forti chiaro-scuri, che nel periodo qui analizzato (in sostanza dal 1927 al 1936) ha avuto un ruolo di primo piano.

La ricerca d’archivio ha consentito di accertare in via definitiva il fatto che Ilio Barontini fu inviato in Unione Sovietica per punizione. Era tra i dirigenti operativi del Centro estero del Pci, responsabile dell’invio di corrieri in Italia e fu travolto dal clima di sospetti nella “grande inchiesta” interna al Pci condotta nel 1932 da Giuseppe Dozza. E di cui si trovano accenni negli scritti di Giorgio Amendola, Mario Montagnana e Aldo Agosti. Fu accusato di “disordine, settarismo, non buona politica dei quadri” come ebbe a rilevare Togliatti. Fu ritenuto responsabile in sostanza di scarsa vigilanza cospirativa e rimosso dal delicato incarico. E gli andò bene, perché Dozza chiese addirittura di sospenderlo per sei mesi dal partito, sanzione che l’Ufficio politico rifiutò di infliggergli. Il libro ricostruisce nel dettaglio la complessa vicenda, finora trascurata dalla ricerca storica.

Poteva essere una caduta definitiva, invece in Unione Sovietica riuscì ben presto a riabilitarsi e a entrare nel nucleo dirigente dell’emigrazione. Barontini aveva personalità, carattere e “nervi saldi” come si riconosceva. Risalì la corrente, pur patendo un altro infortunio con il rifiuto opposto ai dirigenti sovietici ad andare a Odessa. Pur di restare a Mosca (si era ben inserito nel Club degli emigrati italiani e si era anche innamorato) accettò le conseguenze del suo rifiuto: venne rimosso dall’incarico di funzionario del Profintern e dovette andare a lavorare in fabbrica. Sempre nel 1933 fu implicato, politicamente, nella tragica vicenda che portò all’omicidio di Alberto Bonciani, alias Grandi. Che venne soppresso in un albergo nel centro di Mosca. Finora la vicenda, per il contesto in cui si svolse, aveva sollevato gravi dubbi sul coinvolgimento della dirigenza del Club. La ricerca ha potuto utilizzare una vasta documentazione (anche risalente all’Nkvd) da cui esce una piena conferma della fondatezza di quei sospetti. Anche Barontini fu tra gli estensori di ripetute accuse e avvertimenti sul caso Bonciani.

Grazie alle lettere alla famiglia e alla documentazione d’archivio la ricerca ha teso a delineare quali fossero la mentalità e formazione politica di Barontini quando lasciò la Francia per Mosca. L’esperienza sovietica ne accentuò i tratti, segnò e plasmò la personalità politica di Barontini in senso stalinista. Esito che lui stesso ebbe a segnalare nell’autobiografia: “Non sono mai stato in dissenso con il partito”; “mi sono sforzato di assorbire quanto più ho potuto di ideologia marxista leninista stalinista”. E, in effetti, a Mosca, nel Club Internazionale di cui fu uno dei leader, fu sempre schierato a fianco di Paolo Robotti “stalinista al 100 per 100” come lo definì Dante Corneli. Lui “soldato disciplinato” fu allineato convintamente con il partito fino alle estreme conseguenze anche nella lotta senza quartiere contro i compagni accusati di bordighismo o di trotzkismo. Una lotta politica che nell’Urss di Stalin si trasformò ben presto in tragedia con oltre cento comunisti italiani soppressi e molti altri spediti nei gulag. Una tragedia che il Pci tenne celata fino al novembre 1961, quando proprio Robotti fu autorizzato a parlarne in comitato centrale. Quando Barontini arrivò a Mosca nel settembre 1932, era un dirigente in disgrazia, quando ne uscì, quattro anni dopo, nell’estate 1936 aveva uno status di tutto rilievo, tanto che fu tra i 62 che firmarono il famoso appello ai “fratelli in camicia nera”

Ma torniamo agli “altri”. Alle biografie degli altri otto militanti: vite parallele con tratti ed esiti assi diversi. Astarotte Cantini e Menotti Gasparri ebbero un destino tragico: il primo fu represso nelle purghe staliniane, l’altro cadde combattendo a Madrid. Cantini era di origini assai modeste, militante anarchico poi diventato comunista, emigrò in Francia e quindi in Russia dove fu soppresso nel 1938. Il secondo, operaio vetraio, fu condannato giovanissimo dal Tribunale speciale, riuscì a fuggire in Francia dove peregrinò molto stentatamente nell’emigrazione (faceva letteralmente la fame), con compiti modesti nei ranghi dei Comitati proletari antifascisti (Cpa) finché venne inviato in sanatorio in Russia fino alla tragica morte a Madrid. Tamberi è una figura atipica: piccolo commerciante in fallimento fuggì in barca da Livorno con Ilio Barontini e Armando Gigli; visse e lavorò a Mosca per oltre cinque anni e riuscì a tornare in Italia con un passaporto ottenuto dall’ambasciata italiana nell’autunno del 1936, mentre già dilagavano le repressioni staliniane. Riuscì, singolarmente, a passare indenne tra le insidie di Scilla e Cariddi.

Urbano Lorenzini emerge come la figura più compromessa con lo stalinismo: ebbe – come rivendicò – rapporti sistematici con l’Nkvd per denunciare alcuni dei propri compagni di Odessa. Ettore Borghi, di origini contadine, ebbe un ruolo fondamentale nella ricostruzione dell’organizzazione giovanile comunista a Milano: arrestato nel settembre 1934, fu condannato a 18 anni di galera. Nel dopoguerra di affermò come dirigente della Federmezzadri di cui fu segretario generale. Anche Armando Gigli, processato e assolto per insufficienza di prove nel 1927-28 dal Tribunale speciale, fu inviato più volte come corriere in Italia. Arrestato nel 1935 fu condannato a 12 anni. Assai controversa invece la figura di Angiolo Giacomelli, tra i fondatori del Pci a Livorno. Transfuga nel 1927, dal 1929 al 1932 a Mosca, inviato come corriere in Italia fu arrestato. Rimesso in libertà grazie all’amnistia del decennale svolse un ruolo occulto ma molto importante tra il 1933 e il 1935 quando venne nuovamente arrestato nel febbraio nella grande retata frutto di una delazione di un vecchio comunista, Tullio Baronti. Giacomelli fece il compromesso con l’Ovra con l’obiettivo di scoprire la spia o le spie che avevano provocato la caduta dell’intero gruppo dirigente comunista. La cosa si riseppe: da qui l’ostracismo, con l’espulsione per tradimento dal partito, fino alla sua riabilitazione completa nel 1969. Infine di grande rilievo la figura di Silvano Scotto, un portuale che fu l’anima della riorganizzazione del Pci dopo le ripetute retate dei primi anni ’30. La ricerca, proprio nell’ambito della sua biografia, ricostruisce anche il quadro politico degli anni della svolta a Livorno mettendo in luce una coriacea e persistente volontà combattiva del piccolo nucleo comunista esistente in città. Che non cedette mai le armi.

Quella che esce da questa ricerca è una galleria di figure politiche, con l’obiettivo di ricostruire, attraverso loro, un periodo di lotte e di travagli umani e politici, segnato da una durezza di vita e di sacrifici, di dolori non solo dei militanti ma anche e soprattutto delle loro famiglie (molto importanti le lettere inviate a madri, mogli e figli). Anni ed esperienze connotati certo da asprezze, settarismi, opacità e talora gesti politici condannabili, ma anche anni ricchi di occasioni di crescita e riscatto, di coraggio e di dignità. Di lotte contro il fascismo. Questi tenaci combattenti fuggirono dall’Italia sotto il segno di un’amara sconfitta, ma sicuri che presto o tardi le cose sarebbero cambiate (è il leitmotiv di quasi tutte le lettere alle famiglie) e con una fiducia totale nel ruolo dell’Unione Sovietica. Un’ancora di salvezza, in un mare in tempesta.

* Mario Tredici, giornalista professionista, è stato capocronista delle redazioni di Pontedera e di Livorno per il quotidiano “Il Tirreno” e vice capo redattore responsabile delle pagine nazionali. Membro del consiglio nazionale della Fnsi, del consiglio regionale toscano e del consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, è stato assessore alle culture del Comune di Livorno dal 2009 al 2014.

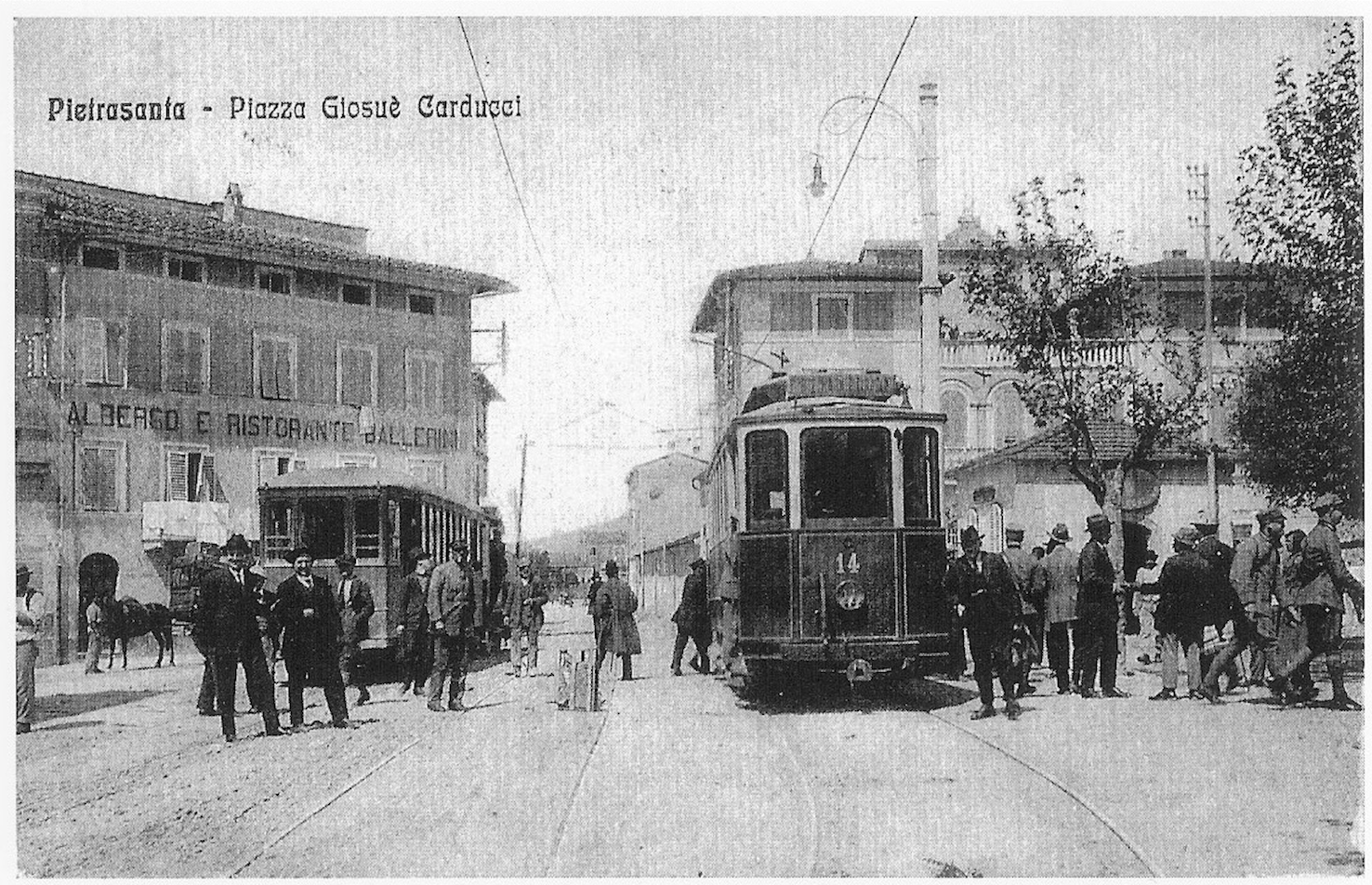

![1919: il caratteristico scavalco di Querceta, che permetteva al “trenino dei marmi” di superare la via Aurelia e la linea ferroviaria Genova-Pisa appena più a monte. Sulla sinistra, è visibile la chiesa di Santa Maria Lauretana. [Enrico Botti (a cura di), Saluti dalla Versilia, p. 203]](https://www.toscananovecento.it/wp-content/uploads/2017/10/Schermata-2017-10-07-alle-19.37.22.png)

![Manovre di composizione di un convoglio presso il capolinea della marmifera di piazza Garibaldi, a Forte dei Marmi. Cartolina del 1932. [Enrico Botti (a cura di), Saluti dalla Versilia, p. 124]](https://www.toscananovecento.it/wp-content/uploads/2017/10/Scansione-5.jpeg)

![Ripa di Seravezza, anni ’10: veduta del ponte Foggi, sul quale passava la diramazione della ferrovia marmifera per Pietrasanta. Sullo sfondo, è visibile il grande deposito-officina della TEV, gravemente danneggiato dalla guerra nel 1944. [Enrico Botti (a cura di), Saluti dalla Versilia, p. 221]](https://www.toscananovecento.it/wp-content/uploads/2017/10/Deposito.jpeg)

![Levigliani di Stazzema, 1930: una suggestiva visione del “trenino dei marmi” al lavoro sull’impervia “linea d’Arni”, completata nel 1926 ed aperta al traffico passeggeri l’anno successivo. [Enrico Botti (a cura di), Saluti dalla Versilia, p. 249]](https://www.toscananovecento.it/wp-content/uploads/2017/10/Levigliani.jpeg)

![Querceta, 1929: il grande piazzale della società marmifera Henraux, con i colli di Strettoia ed il monte Folgorito sullo sfondo. In primo piano, il ponte di scavalco della ferrovia marmifera, che sarebbe stato fatto saltare in aria dai genieri nazisti nel 1944. [Enrico Botti (a cura di), Saluti dalla Versilia, p. 208]](https://www.toscananovecento.it/wp-content/uploads/2017/10/Schermata-2017-10-07-alle-21.30.25.png)