Il progetto “Per la storia di un confine difficile. L’alto Adriatico nel Novecento” della Regione Toscana (2017-2018)

Dalla prima applicazione della legge istitutiva del Giorno del Ricordo, avvenuta nel 2004, la Regione Toscana fu tra le prime in Italia a prendere a cuore il diritto a una cultura storica per la scuola su temi che entrarono da allora nel calendario civile nazionale. Così hanno cominciato ad entrare in classe le storie e le memorie dolorose del confine più difficile del Novecento italiano, a lungo rimaste patrimonio quasi esclusivamente locale. Gli insegnanti e gli studenti delle nostre scuole hanno insegnato gli uni, imparato gli altri la complessa storia del confine orientale “laboratorio della storia del Novecento”; si sono avviati verso la conoscenza dei luoghi delle foibe istriane e giuliane, di un sistema concent razionario ologramma delle violenze del Novecento, del lungo esodo delle popolazioni istriano-dalmate. Hanno intravisto gli spostamenti di un “confine mobile” e il lungo periodo di gestazione delle violenze, partorite da nazionalismi, guerre, forme di razzismo.

razionario ologramma delle violenze del Novecento, del lungo esodo delle popolazioni istriano-dalmate. Hanno intravisto gli spostamenti di un “confine mobile” e il lungo periodo di gestazione delle violenze, partorite da nazionalismi, guerre, forme di razzismo.

Nel 2017 un progetto sperimentale, frutto della collaborazione tra Regione Toscana, rete degli istituti storici toscani della Resistenza e dell’età contemporanea e Ufficio scolastico regionale, ha promosso un intervento sistematico: Summer school per insegnanti di scuola superiore, selezionati tramite bando, in preparazione del viaggio di un piccolo gruppo di studenti nei luoghi di memoria dell’area giuliana e istriana, preceduto e seguito da altre iniziative di formazione. La conoscenza storica ha un duplice valore, quando si trattano temi di tale delicatezza: è sapere ed educazione alla cittadinanza. Il programma della Summer school ha posto al centro eventi solo in apparenza racchiusi in un tempo breve e in un territorio limitato, ma appartenenti a una storia europea di lungo periodo. Un sovrappiù di valore è dato a questa iniziativa dal rilievo che hanno assunto, tra la fine del secolo scorso e il tempo presente, la riproposizione di violenze nell’area balcanica e, più recente, la questione dei confini tra popoli, Stati, culture.

Un ulteriore seminario formativo si è avuto a Siena (novembre 2017), nel corso del quale sono intervenuti il Presidente Antonio Ballarin ed esponenti della Federazione italiana degli esuli istriano-fiumano-dalmati. fra cui Marino Micich, Direttore dell’Archivio museo storico di Fiume. Altri ne seguiranno nei prossimi mesi.

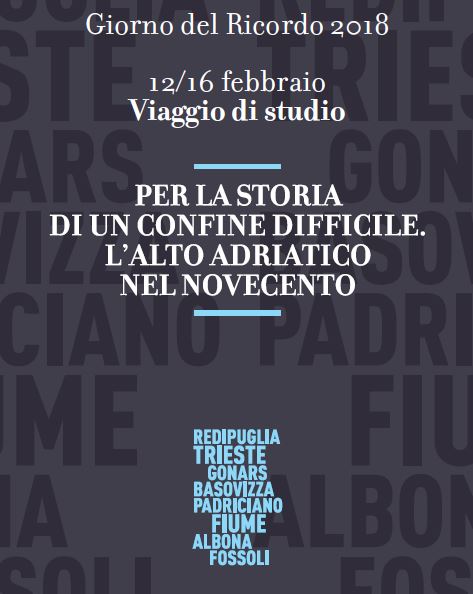

Dal 12 al 16 febbraio 25 insegnanti e 52 studenti, accompagnati da rappresentanti della regione Toscana e della rete degli istituti storici toscani della resistenza, saranno sui luoghi del Confine. Redipuglia, Trieste, Gonars, Basovizza, Padriciano, Fiume, Albona e Fossoli saranno le importanti tappe di un viaggio durante il quale studenti e docenti avranno modo di incontrare studiosi e testimoni e di confrontarsi con studenti italo sloveni.

L’Istituto storico di Grosseto lavora sul Confine orientale da 14 anni. A una prima pubblicazione di materiali didattici sono seguiti convegni, eventi, ricerca. Ha organizzato, sempre per conto della Regione Toscana, un primo viaggio per un piccolo gruppo di insegnanti toscani nel 2009, narrato nel documentario “La nostra storia e la storia degli altri. Viaggio intorno al confine orientale“, e una mostra con lo stesso titolo che è stata esposta in tutta Italia (a Grosseto per ben due volte nei locali della Prefettura) e che si avvale dal febbraio 2017 di un catalogo bilingue, curato da Luciana Rocchi. Ultima pubblicazione, l’ebook del 2017 liberamente consultabile con gli esiti della ricerca pluriennale di Laura Benedettelli sui profughi giuliani, istriani, fiumani e dalmati in provincia di Grosseto.

*****************************

L’esodo dalle terre di confine.

L’esodo dei giuliani, istriani, fiumani e dalmati, a differenza di quanto accadde per altre popolazioni di confine al termine del secondo conflitto mondiale, non fu la conseguenza di formali provvedimenti di espulsione, ma il frutto di una scelta, talvolta compiuta in forma ufficiale ricorrendo all’esercizio del diritto di opzione, previsto prima dal Trattato di Pace del 1947 e poi dal Memorandum di Londra del 1954, tal altra sul piano di fatto mediante il ricorso all’espatrio clandestino. Quello che avvenne nell’area dell’alto Adriatico fu comunque un fenomeno di espulsione di massa dovuto non a precise leggi, ma a forti pressioni ambientali che si erano venute a creare verso gli italiani e che ebbero di fatto la stessa efficacia di un decreto di espulsione.

Le partenze dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia iniziarono prima della fine del II conflitto mondiale e della firma del Trattato di pace: da Zara avvennero quando la guerra era ancora in corso, sotto la spinta dei bombardamenti alleati; da Albona, Cherso, Veglia, Lussino e, in genere, dalle località dell’Istria meridionale, dove l’annessione alla Jugoslavia apparve più probabile, i profughi partirono con mezzi di fortuna sin dall’estate 1945. Fu però proprio in seguito alla firma del Trattato di pace che il fenomeno assunse carattere di massa.

L’abbandono di questi territori, inoltre, non avvenne in un periodo di tempo limitato, ma si presentò come un fenomeno di portata temporale abbastanza lunga, superiore ai dieci anni, che ha portato a parlare di un “lungo esodo” e, secondo alcuni storici, di “esodi”, per distinguere le diverse fasi di uno stesso fenomeno migratorio, le cui varie ondate sono riconducibili a eventi precisi.

L’abbandono di questi territori, inoltre, non avvenne in un periodo di tempo limitato, ma si presentò come un fenomeno di portata temporale abbastanza lunga, superiore ai dieci anni, che ha portato a parlare di un “lungo esodo” e, secondo alcuni storici, di “esodi”, per distinguere le diverse fasi di uno stesso fenomeno migratorio, le cui varie ondate sono riconducibili a eventi precisi.

Un primo spostamento di popolazione si ebbe infatti a partire dal 1943, cioè nel momento in cui si verificò la prima ondata di infoibamenti nel centro dell’Istria, per poi riprendere nel 1945, quando, dopo che la IV Armata jugoslava nel mese di maggio aveva occupato Trieste, Gorizia e Fiume, si verificò una seconda ondata di infoibamenti, che spinse molte altre persone ad abbandonare le città.

La firma dell’accordo di Belgrado, che stabilì la linea Morgan fu un ulteriore momento in cui molti italiani decisero di abbandonare le località temporaneamente assegnate alla Jugoslavia, che in pratica considerava tali territori come annessi di fatto. Vi era comunque chi nutriva ancora la speranza che, con la definizione del Trattato di pace, queste terre tornassero a tutti gli effetti sotto l’Italia, ma quando tali speranze vennero definitivamente annientate si verificò una ripresa dell’esodo che si protrasse per più anni.

L’esodo, come spiega anche Guido Crainz, fu dunque in stretto rapporto con questo alternarsi di speranze e delusioni che accompagnarono gli anni in cui le potenze definirono a tavolino i confini e quando i confini furono definitivamente decisi e impressi sulla carta, nero su bianco, l’esodo non ebbe più freni.

Furono migliaia i profughi che, partiti dalle tante località poste al di là del confine, vennero ospitati nei Centri di Smistamento, per poi approdare, per uno o più anni, nei Centri di Raccolta Profughi, prima di trovare una sistemazione definitiva.

Un problema con il quale dovettero confrontarsi i profughi a fine guerra fu quello molto complesso del riconoscimento delle cittadinanze, per cui si rese necessario inserire nel testo del Trattato di pace delle norme che riguardavano proprio la “gestione delle cittadinanze”.

L’Articolo 19 del Trattato riguardava espressamente i cittadini italiani e prevedeva che sarebbero diventati automaticamente cittadini jugoslavi tutti coloro che, al 10 giugno 1940, fossero stati domiciliati nel territorio ceduto dall’Italia alla Jugoslavia, clausola che valeva anche per i figli nati dopo quella data. Essi avrebbero pertanto perso la cittadinanza italiana e sarebbero diventati a tutti gli effetti cittadini dello Stato subentrante, cioè della Jugoslavia. La cosa interessò le migliaia di italiani che erano nati e che vivevano da sempre in queste zone o che vi si erano recati per motivi di lavoro.

L’Articolo 19 del Trattato riguardava espressamente i cittadini italiani e prevedeva che sarebbero diventati automaticamente cittadini jugoslavi tutti coloro che, al 10 giugno 1940, fossero stati domiciliati nel territorio ceduto dall’Italia alla Jugoslavia, clausola che valeva anche per i figli nati dopo quella data. Essi avrebbero pertanto perso la cittadinanza italiana e sarebbero diventati a tutti gli effetti cittadini dello Stato subentrante, cioè della Jugoslavia. La cosa interessò le migliaia di italiani che erano nati e che vivevano da sempre in queste zone o che vi si erano recati per motivi di lavoro.

Proprio per ovviare a questo problema e concedere una libertà di scelta, il Trattato prevedeva che lo Stato al quale il territorio era stato trasferito, la Jugoslavia, avrebbe dovuto predisporre, entro tre mesi dall’entrata in vigore del Trattato stesso, perché tutte le persone di età superiore ai diciotto anni (e tutte le persone coniugate, sia al disotto od al disopra di tale età) la cui lingua d’uso fosse l’italiano, avessero la facoltà di optare per la cittadinanza italiana, entro il termine di un anno dall’entrata in vigore del Trattato stesso. Le persone che avessero optato in tal senso avrebb ero potuto così conservare la cittadinanza italiana. La Jugoslavia, alla quale il territorio era stato ceduto, poteva esigere, come di fatto avvenne, che coloro che si avvalevano del diritto di opzione si trasferissero in Italia entro un anno dalla data in cui questo era stato esercitato.

ero potuto così conservare la cittadinanza italiana. La Jugoslavia, alla quale il territorio era stato ceduto, poteva esigere, come di fatto avvenne, che coloro che si avvalevano del diritto di opzione si trasferissero in Italia entro un anno dalla data in cui questo era stato esercitato.

Il Trattato di pace, secondo quanto riportato all’Articolo 19, prevedeva dunque il diritto di opzione: optare significava scegliere la cittadinanza e optare per la cittadinanza italiana significava di fatto lasciare le terre dove si era nati, dove si era vissuti fino a quel momento, le terre che la diplomazia internazionale aveva assegnato alla Jugoslavia, optare significava in definitiva lasciare tutto quello che si aveva: la terra, la casa, gli affetti e prendere la via dell’esodo.

L’arrivo dei profughi a Grosseto.

Come riportato da Amedeo Colella in L’esodo dalle terre adriatiche. Rilevazioni statistiche, in Toscana, dove erano stati organizzati 10 tra campi profughi e Centri di accoglienza, arrivarono 6.074 profughi, di questi 252 giunsero nella provincia di Grosseto.

Qui, dove non era stata allestita nessuna struttura, l‘arrivo dei profughi avvenne nel corso di un periodo abbastanza lungo che andò dal 1943 al 1975, due gli anni che registrarono la maggiore affluenza: il 1946, con 41 arrivi, e il 1955 quando si registrarono 57 arrivi. Molti di loro erano transitati dal Centro Smistamento di Udine e dai Centri di Raccolta di Servigliano (allora in provincia di Ascoli Piceno, oggi di Fermo) e di Laterina, in provincia di Arezzo.

Dei profughi arrivati nella nostra provincia 110 abitarono, per periodi più o meno lunghi, a Grosseto, dove molti profughi di seconda generazione risiedono ancora, a cui andarono ad aggiungersi altri 14 che, inizialmente residenti in altri comuni della provincia, dopo pochi anni si trasferirono nel capoluogo. Contemporaneamente avvennero anche alcuni trasferimenti in senso inverso, cioè dal capoluogo verso le varie località della provincia. Dopo Grosseto, le località verso le quali si indirizzarono in misura maggiore furono Massa Marittima, Ribolla, Follonica, Orbetello e Roccastrada.

Dei profughi arrivati nella nostra provincia 110 abitarono, per periodi più o meno lunghi, a Grosseto, dove molti profughi di seconda generazione risiedono ancora, a cui andarono ad aggiungersi altri 14 che, inizialmente residenti in altri comuni della provincia, dopo pochi anni si trasferirono nel capoluogo. Contemporaneamente avvennero anche alcuni trasferimenti in senso inverso, cioè dal capoluogo verso le varie località della provincia. Dopo Grosseto, le località verso le quali si indirizzarono in misura maggiore furono Massa Marittima, Ribolla, Follonica, Orbetello e Roccastrada.

Lo Stato si preoccupò abbastanza presto di precisare chi dovesse essere definito “profugo”.

Una delle prime circolari che vennero inviate ai Sindaci dei vari Comuni fu la n.892 del 28 novembre 1944 che riassumeva le disposizioni che erano state emanate dall’Alto Commissariato per i Profughi di Guerra e che erano state indirizzate ai Prefetti delle varie Province. In essa si faceva espresso riferimento alla qualifica di profugo di guerra che al momento doveva essere attribuita solamente a coloro che in seguito ad orrendi eventi bellici si sono trovati nella necessità di doversi trasferire in luoghi diversi dalla loro abituale residenza o che per ragioni contingenti non possono farvi ritorno. A questa data pertanto ricevettero la qualifica di profugo di guerra tanto gli italiani che iniziarono ad abbandonare le zone del Confine orientale, sottoposte in questo momento alla pressione tedesca, quanto gli italiani costretti ad abbandonare le zone che dopo l’8 settembre 1943 e dopo gli sbarchi alleati nel sud Italia diventarono zone di operazioni di guerra.

Per quanto riguardava l’Assistenza a favore dei profughi, tra le varie disposizioni in materia, il 4 marzo 1952 venne promulgata la Legge n.137, che prevedeva, tra le altre cose, la riserva del 15% degli appartamenti costruiti dagli IACP ai profughi, dando la precedenza a quelli ricoverati nei Centri di Raccolta dipendenti dal Ministero dell’Interno e, successivamente, agli assistiti fuori Campo. In base a tale legge, a Grosseto vennero costruiti vari alloggi, tra questi il lavoro più significativo riguardò l’edificazione, in quella che oggi è Piazza Albegna, di un palazzo ancora presente nella piazza.

Il 22 luglio 1952, e quindi a quattro mesi dalla emanazione della Legge n.137, il Sindaco della città Renato Pollini (1951-1970) venne informato dal Prefetto che il Ministero dell’Interno aveva disposto la costruzione a Grosseto di un gruppo di abitazioni per la sistemazione dei profughi, per un totale di 100 appartamenti di varia ampiezza, pregava quindi di sottoporre al successivo Consiglio comunale la possibilità di cedere gratuitamente l’area necessaria. Non disponendo il Comune di terreni propri, questi dovevano essere necessariamente acquistati mentre, per quanto riguardava i servizi pubblici, il Comune poteva e doveva impegnarsi ad assicurarli. Venne costituito un Comitato cittadino che dette vita ad una sottoscrizione per raccogliere la somma occorrente per l’acquisto del terreno e il 12 ottobre il “Comitato cittadino pro-case profughi giuliani” fece pubblicare sulla Cronaca locale del “Tirreno” un primo elenco di sottoscrittori con le cifre donate, per un totale che al momento ammontava a £. 268.400. Venne individuato il terreno per la costruzione del palazzo in una zona allora lontana dal centro, posta tra la Chiesa di San Giuseppe Cottolengo e il Villaggio Curiel, sul prolungamento di Via della Pace, quella che in seguito avrebbe preso il nome di Piazza Albegna. La zona, allora del tutto incolta e caratterizzata da campi, era di proprietà dell’Ingegner Benedetto Pallini, che al tempo era consigliere comunale.

Il Ministero dei Lavori Pubblici inviò direttamente all’IACP di Grosseto una Circolare riguardante la costruzione degli alloggi che definiva anche la somma preventivata per la loro realizzazione: £ 48.000.000. Fu affidato all’IACP l’incarico di progettazione, esecuzione e contabilizzazione dei lavori occorrenti per la realizzazione del programma e vennero comunicate alcune “istruzioni” per dare uniforme e rapido corso all’attuazione del programma stesso.

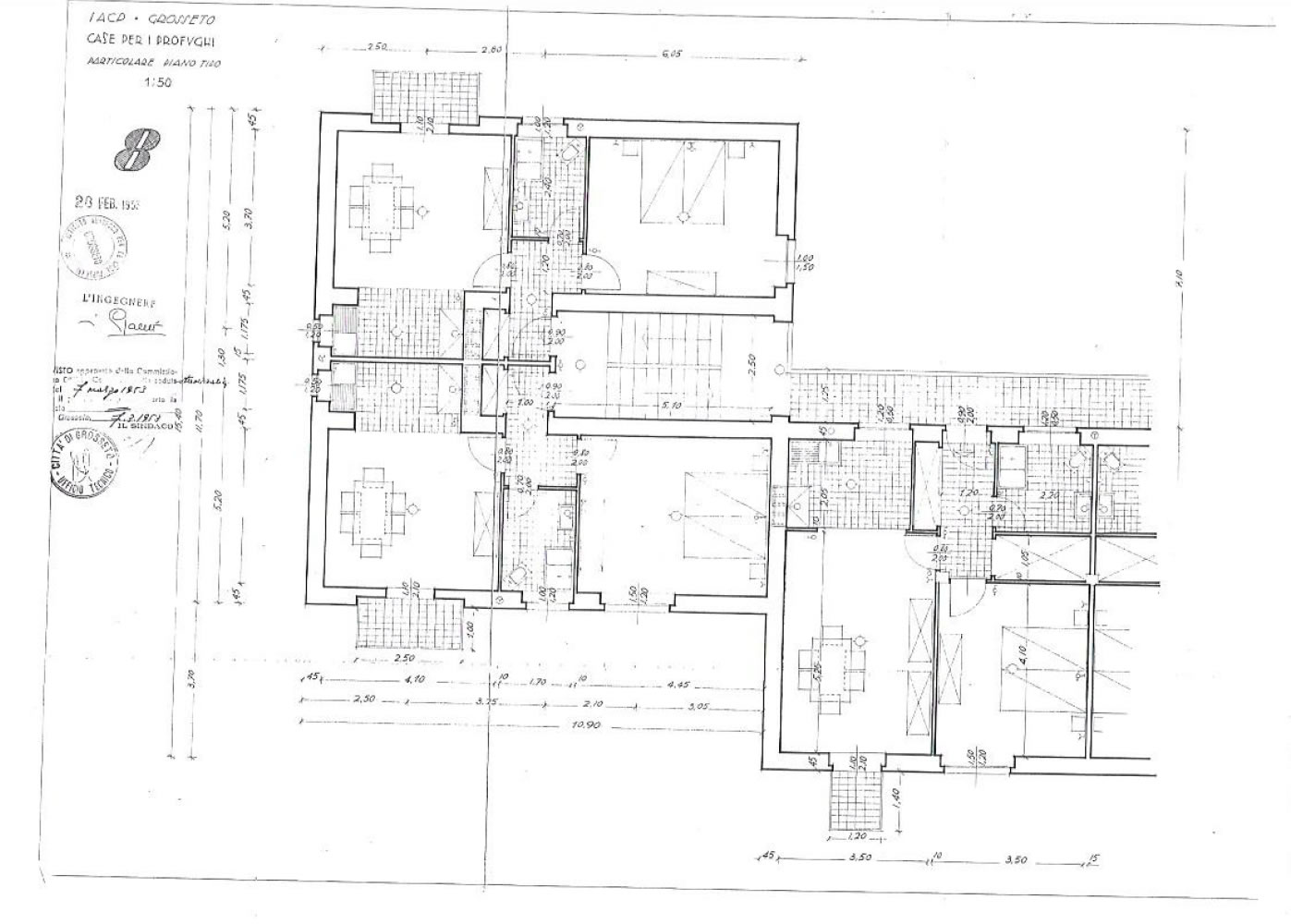

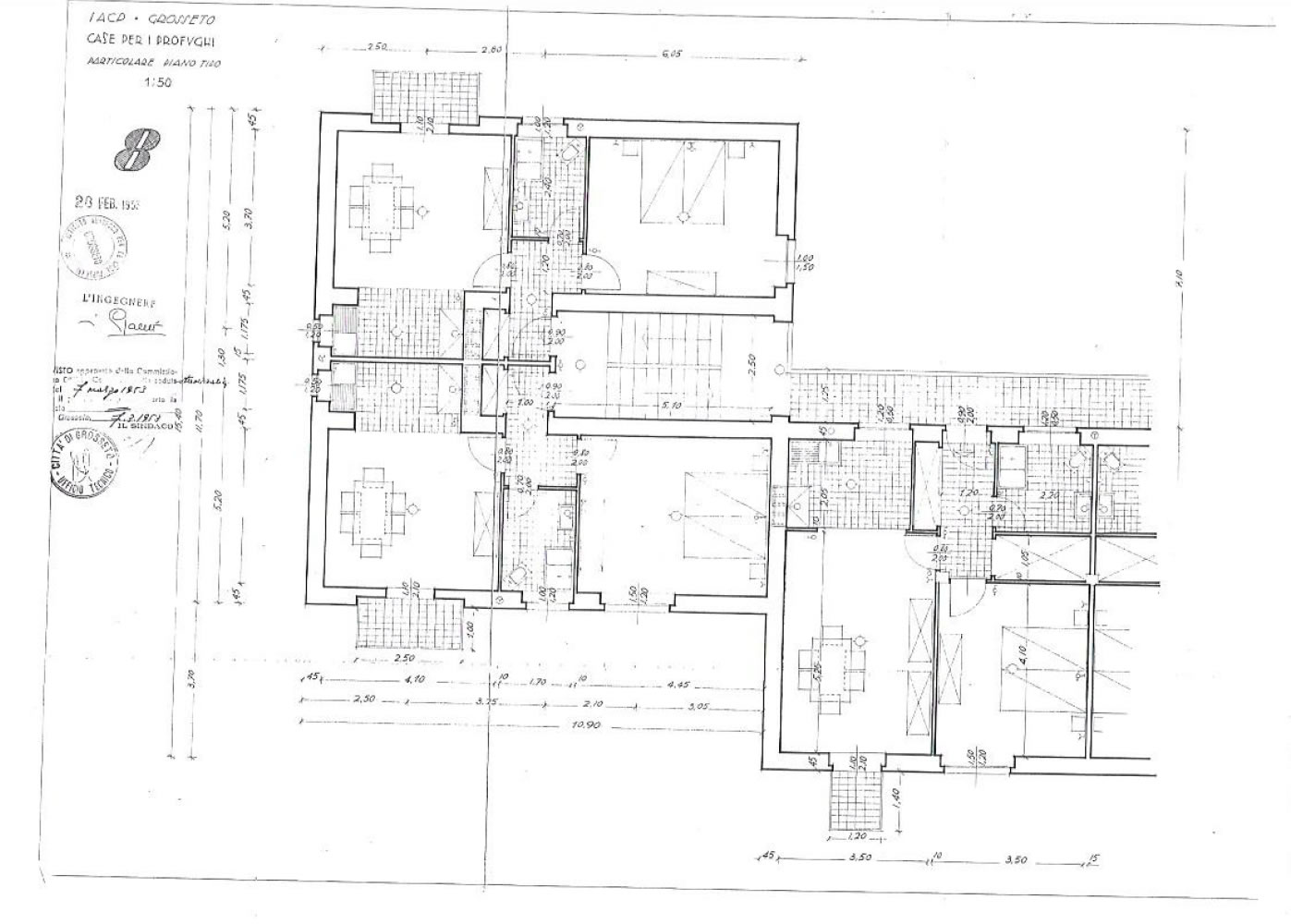

Pianta originale di una delle case del “Palazzo dei profughi”, Piazza Albegna, Grosseto

Il Progetto del fabbricato venne realizzato e firmato dall’Ingegner Gastone Saletti e porta la data del 28 febbraio 1953. Nel Fondo IACP sono conservati tutti i disegni del progetto, tra cui il prospetto principale e la pianta di un piano tipo. I 40 appartamenti, come si ricava dai disegni, erano formati dall’ingresso, il soggiorno con un terrazzino, una cucina ricavata in una rientranza del soggiorno (con lavello e cappa aspirante), una camera, un bagno (con lavandino, water e piccola vasca da bagno) ed erano di circa 60 – 65 metri quadrati.

I lavori principali per la realizzazone del fabbricato si svolsero dal novembre 1953 al novembre 1954 e la prima consegna degli alloggi avvenne il 24 maggio 1955.

Tali alloggi vennero destinati sia ai profughi che provenivano dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, ma anche a quelli arrivati dall’Albania e dalla Libia, tutti comunque assistiti nei Campi di Raccolta, ad eccezione di tre famiglie che arrivarono direttamente dalla zona B del territorio di Trieste.

Se quella di Piazza Albegna fu la costruzione che accolse contemporaneamente il numero maggiore di profughi, va ricordato che negli stessi anni vennero costruiti a Grosseto, dall’IACP e dall’INCIS, altri alloggi di edilizia popolare il cui 15%, in base alla Legge 137/1952, venne riservato ai profughi.

Il “palazzo dei profughi”, Piazza Albegna, Grosseto

Analogamente a quello che avveniva a Grosseto anche in altre località della provincia vennero realizzati degli appartamenti, in tutto 165, il cui 15% venne destinato ai profughi.

Queste le località interessate dagli interventi di edilizia popolare: Arcidosso, Casteldelpiano, Cinigiano, Follonica, Gavorrano, Manciano, Monterotondo Marittimo, Orbetello, Paganico, Pitigliano, Porto S. Stefano, Potassa, Puntone, Roselle, Santa Fiora, Selvena, Sorano.

Complessivamente, nel periodo 1953 – 1964, a Grosseto e in provincia vennero assegnati ai profughi più di 140 alloggi.

ero potuto così conservare la cittadinanza italiana. La Jugoslavia, alla quale il territorio era stato ceduto, poteva esigere, come di fatto avvenne, che coloro che si avvalevano del diritto di opzione si trasferissero in Italia entro un anno dalla data in cui questo era stato esercitato.

ero potuto così conservare la cittadinanza italiana. La Jugoslavia, alla quale il territorio era stato ceduto, poteva esigere, come di fatto avvenne, che coloro che si avvalevano del diritto di opzione si trasferissero in Italia entro un anno dalla data in cui questo era stato esercitato.