Il 27 novembre 1928 sarebbe dovuto essere un giorno come tanti per il comm. Guido Farello, un prefetto di vecchia data del Regno. Quando quella mattina si accomodò alla sua scrivania del bel palazzo in cui viveva ormai da un paio di anni, la sua attenzione fu colta da una lettera che emergeva fra le altre. Essa era indirizzata specificatamente a lui, a «S. E. il Prefetto di Livorno», e inizialmente pensò ad un invito per qualche evento di beneficienza. La cosa strana era però che la busta non presentasse segni particolari di riconoscimento, o rimandasse a qualche ente o istituto a lui noto. In prima battuta pensò di lasciarla perdere e dedicarsi esclusivamente al lavoro, poi la curiosità montò e decise di non indugiare oltre[1].

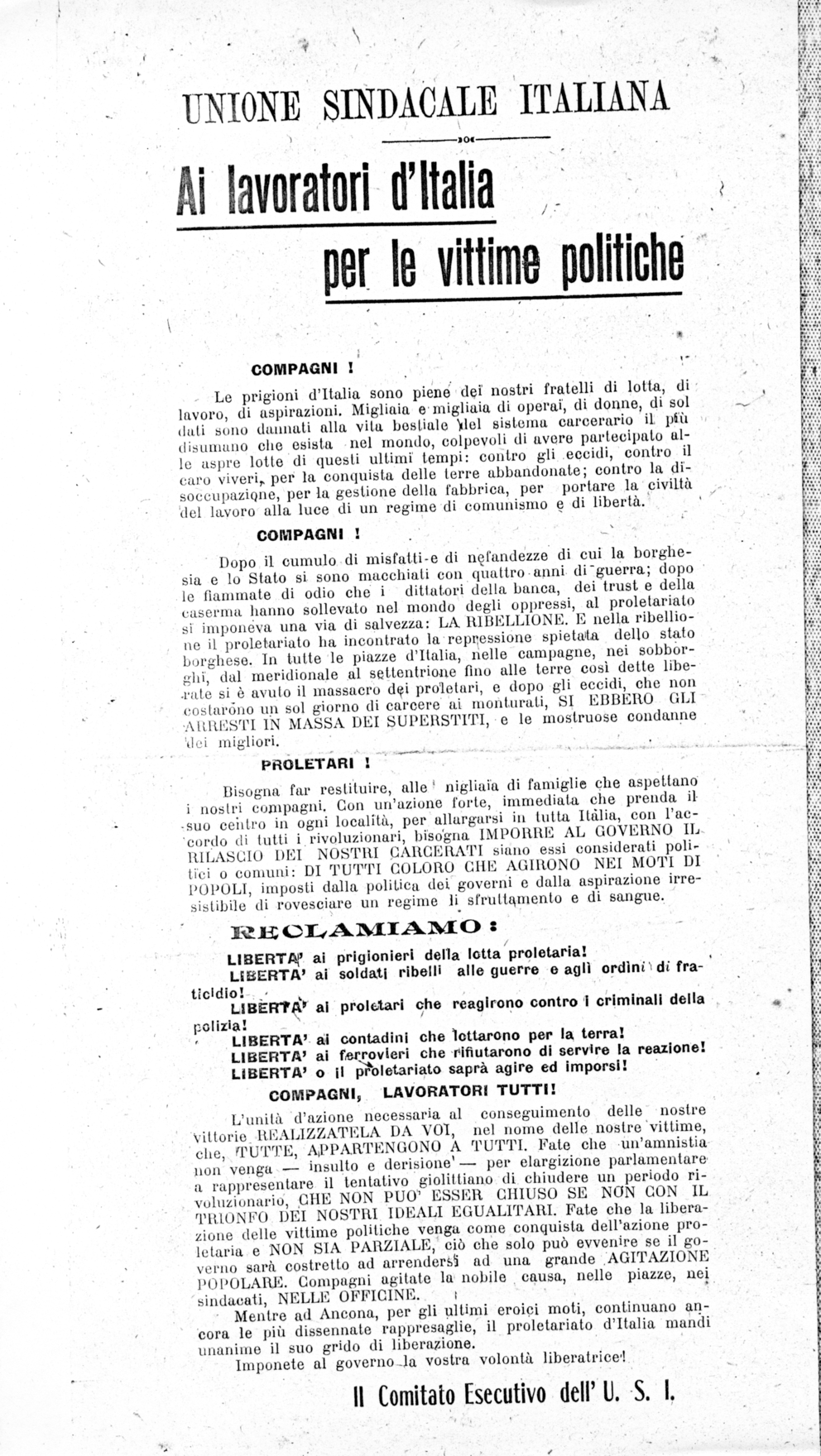

Iniziò a leggere e rimase di pietra. Quella lettera non lo invitava a partecipare a qualche occasione mondana, bensì lo metteva al corrente del comportamento «immondo» di un gruppo di distinti uomini dell’alta borghesia cittadina. Secondo gli scriventi – che si firmarono come degli «anonimi livornesi ben informati» – della lettera questi «luridi finocchi in guanti gialli», benché tutti sapessero cosa stessero facendo, non erano mai stati perseguitati dalle forze dell’ordine.

Farello era stato colto in fallo e temeva che la notizia giungesse rapidamente alle orecchie del pater patriae livornese, il potente ministro Costanzo Ciano. Sapeva che la sua carriera sarebbe potuta terminare da un momento all’altro, e in malo modo, se «ganascia» avesse voluto rivolgergli contro quella brutta storia. Per questo motivo inoltrò la missiva al suo omologo poliziotto, il questore Giovan Battista Masci, affinché si occupasse del caso attraverso indagini «riservate».

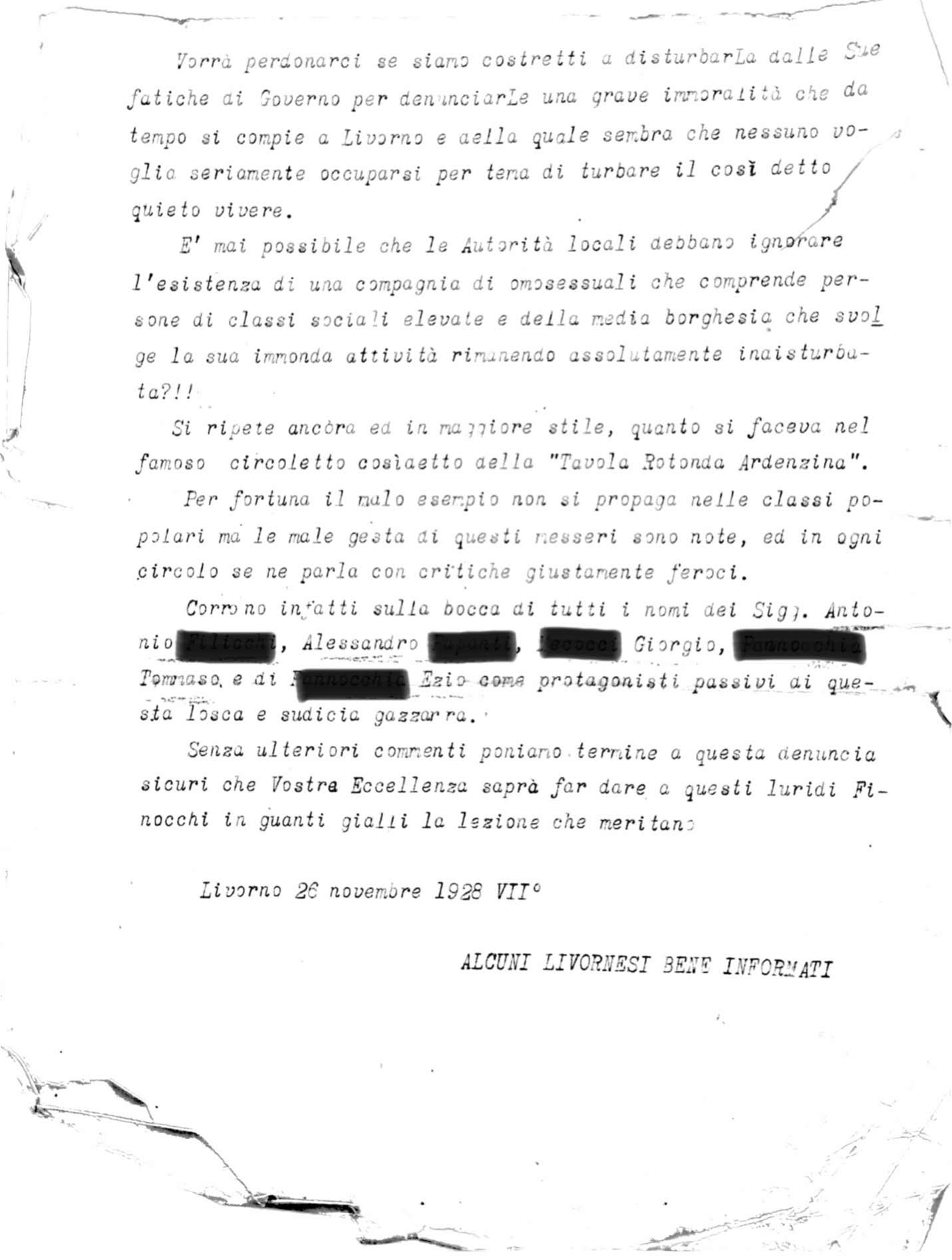

La denuncia anonima del 26 novembre 1928 (Archivio di Stato di Livorno)

Scartabellando tra gli archivi della Questura venne fuori quasi spontaneamente la soluzione più ragionevole per la faccenda, cioè quella adottata dal suo predecessore, il prefetto Angelo Barbieri, nella gestione di un caso simile. Qualche anno prima l’ambiguo rapporto tra un alunno e un insegnante dell’Istituto nautico cittadino venne rimandato ad altri organi di governo – statali e non – aspettando una loro risoluzione. Il docente, infatti, non solo era un tenente di vascello di marina in congedo, ma anche un eroe di guerra pluridecorato al valore militare ed uno squadrista. In quel caso «l’ignoranza del vizio» da parte delle autorità governative aveva trionfato. Avrebbe funzionato anche in questo caso?

Prima di entrare nel merito delle due indagini che voglio presentare è necessario capire quale fosse l’atteggiamento comune verso gli individui identificati omosessuali, «pederasti», «invertiti» o «urningi» o «uranisti»[2].

Lo sviluppo positivista della scienza aveva proposto tante, e diverse, interpretazioni per l’omosessualità. La medicina europea si era mossa fin dalla prima metà dell’Ottocento per individuare le cause, e quindi i rimedi, della «degenerazione» sessuale che sembrava avvolgere in maniera sempre più asfissiante la società occidentale. Il termine venne introdotto proprio per indicare il sentimento di generale decadenza dal sociologo ungherese Max Nordau[3] nel 1892, il quale lo ricondusse alle passioni sfrenate che portavano gli uomini del suo tempo a godere della vita in ogni modo, anche cercando esperienze sessuali insolite. Alla base di quella che ben presto venne diagnosticata come una vera e propria patologia c’era, secondo Nordau, l’incapacità dei suoi contemporanei ad adeguarsi alle innovazioni tecniche, così tante e ottenute in poco tempo.

L’omosessualità venne ben presto classificata come uno degli effetti della malattia descritta dal sociologo magiaro, in quanto forma di piacere egoista che negava la riproduzione della specie umana, quindi la vita. Da peccato di sodomia chiamato in causa dai prelati per spaventare i credenti alla messa, venne ben presto classificato come una forma evidente di psicopatia, perché pareva scontato che l’uomo attratto da un individuo dello stesso sesso fosse affetto da una chiara patologia. Quando però ci si accorse come la medicina non fosse in grado di evidenziare una qualche forma tangibile della malattia, bensì solo una «passione colpevole, ributtante, schifosa finché volete, ma passione»[4], allora gli omosessuali vennero tacciati come i nemici della parte sana delle società e perseguitati, in forme diverse, per ogni nazione.

Da una parte si posero quei paesi, come la Germania, che ritennero necessario inserire il reato di omosessualità nel proprio codice penale, dall’altra quelli che, come l’Italia, considerarono più efficace usare strumenti che non dessero pubblicità al problema. La codificazione di tale reato, infatti, avrebbe significato ammettere l’esistenza di una “questione omosessuale”, e il necessario intervento da parte dello Stato per risolverla. Inoltre, sarebbe stato più semplice creare – come accadde a Berlino nel 1897 – dei comitati per l’abolizione dell’articolo di legge, accrescendo la pubblicità del problema. La strategia dell’occultamento risultò la scelta migliore anche nella revisione del Codice penale italiano nel 1889 e nel 1930, nonostante le pressioni per l’incriminazione degli omosessuali.

Il fascismo fu abile nell’inserirsi dopo poco tempo nei canali della cosiddetta «rispettabilità borghese», proponendosi come l’unico ente in grado di rinvigorire la nazione uscente dalla «Pace mutilata», a cui seguì una vera e propria santificazione della famiglia tradizione. Tutto ciò venne presto destinato per fornire in tempi rapidi «otto milioni di baionette» per le future guerre di conquista del regime, e con ciò si spiegano le ragioni del vasto investimento del fascismo verso la politica demografica.

Un uomo non sposato, oppure senza prole, una donna mascolina o impegnata nel lavoro, vennero presto etichettati agli occhi dell’opinione pubblica come esseri diversi, viziosi e antipatriottici. Costoro, in particolare gli uomini, rifiutandosi di svolgere il compito di pater familias e quindi di procreatori di futuri soldati italiani, dimostravano pubblicamente di essere impotenti e incapaci.

Più o meno velatamente tutte queste caratteristiche contrarie alla norma dovevano rimandare all’idealtipo omosessuale e al suo essere un malato. Diventava necessario “curarlo” solo quando l’individuo patologico si dimostrava conciliante con le autorità e le sue richieste, mentre diventava un problema di ordine sociale e politico quando rifiutava le terapie mediche e dimostrava pubblicamente la propria diversità.

In estrema sintesi possiamo dire che: coloro che si mettevano in mostra andavano fermati perché esempi viventi del caos e della sovversione dei generi, nonché possibili bacilli infettivi per la società; gli altri, invece, nonostante si prestassero a pratiche disdicevoli per la morale comune, ricoprivano comunque un ruolo maschile e sarebbe stato possibile per loro accoppiarsi anche con le donne. Il modello virile fascista respingeva l’omosessualità assumendo un atteggiamento che era in sostanza quello del secolo precedente. Il conformismo alle regole morali di stampo liberale ben si prestava alle necessità del regime, il quale comprese come fosse particolarmente importante gestire il problema dell’omossessuale in maniera discreta e con gli strumenti di controllo originariamente destinati a combattere i suoi veri nemici, quelli politici.

Costanzo Ciano

Il caso di omosessualità che fece “scuola” per i poliziotti livornesi fu quello dell’ex comandante Luigi P. Il 29 ottobre 1924 era ricominciato da poche settimane l’anno scolastico al R. Istituto Nautico «Alfredo Cappellini» di Livorno e, come al solito, il suono dell’ultima campanella segnalava la fine della giornata di lavoro per studenti e professori. Mentre tutti stavano uscendo dalla scuola, l’attenzione generale venne catturata da una serie di schiamazzi provenienti da un vicoletto vicino: un ragazzo si stava azzuffando con un insegnante dandogli dell’omosessuale. Il diverbio tra i due creò un certo imbarazzo negli spettatori, anche perché il soggetto offeso non era solo un docente, ma anche un fervente fascista, un eroe di guerra e un ufficiale superiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (Mvsn). Esteriormente la questione venne tacciata come l’escandescenza di un alunno poco ligio ai propri doveri scolastici, ma l’accusa apparve troppo circostanziata e lesiva per l’onore dell’insegnante per non essere approfondita dalle autorità competenti. Perciò, la settimana seguente, il prefetto di Livorno, Barbieri, inoltrò al questore Masci la richiesta del preside dell’Istituto di investigare sull’accaduto e sul passato del professore[5].

Le indagini su Luigi P. fecero emergere come l’ex ufficiale di carriera della Regia marina, lodato e temuto per il suo prestigio politico, fosse stato congedato a causa di accuse scottanti e molto simili a quelle che gli aveva rivolto lo studente. Egli, secondo quanto erano riusciti a scoprire gli investigatori, si era ritrovato fuori dalla forza armata dall’oggi al domani a causa di alcuni episodi equivoci con dei marinai. Naturalmente su tutto ciò i vertici militari avevano fatto cadere una pesante coltre di riserbo, che sarebbe dovuta rimanere tale per sempre, in cambio del suo passaggio ad un altro incarico[6].

Proprio in ragione delle sue qualifiche fasciste, nonché dell’appartenenza alla Mvsn, Barbieri ritenne necessario avvertire l’organo direttivo del Partito nazionale fascista (Pnf) cittadino. Il prof. P., infatti, era iscritto al partito dal gennaio 1920 e aveva militato nella squadra d’azione «Mario Asso»[7] fino alla Marcia su Roma, transitando poi nei quadri della Milizia dal momento della sua costituzione. Per tale ragione il questore Masci, nella sua nota per il prefetto del 18 novembre successivo, riassunse gli esiti dell’indagine consigliando al superiore di lasciar perdere il caso ed evitare di doverlo gestire personalmente, in quanto «dell’incidente» se ne stavano occupando «il Direttorio del Fascio e il comando Mvsn». Il prefetto sembrò condividere l’idea del questore, lasciando quindi che venisse archiviata l’inchiesta sul docente.

Ma a distanza di appena tre anni la polizia livornese tornò a doversi occupare del prof. P. Il 14 ottobre 1927 il Ministero della Marina chiese notizie su P. in quanto risultava aver rifiutato l’ordine di trasferimento ad una nuova sede d’insegnamento. Gli Istituti nautici, infatti, fin dal 1917 erano di competenza di quel ministero, compreso il corpo dei docenti. Da quanto emerse nella nuova inchiesta affidata, non a caso, alla squadra politica della Questura di Livorno, il “fattaccio” del 1924 non era stato senza ripercussioni per la vita del professore, essendosi ritrovato radiato dal Pnf con l’accusa di «grave immoralità». Venne fuori però una cosa ancora peggiore agli occhi degli inquirenti, cioè che P. frequentava privatamente alcuni adolescenti per prepararli all’esame di ammissione per l’Accademia navale senza alcuna autorizzazione, abusando del suo grado e delle sue qualifiche fasciste. Di quest’ultima cosa il prefetto Farello – succeduto a Barbieri nel marzo 1925 – pensò non fosse necessario avvertire il Ministero dato che, secondo le stesse indagini, il professore poteva contare su influenti agganci al vertice delle forze armate[8]. Stando alle testimonianze di alcuni informatori sembrava che l’idea del professore fosse quella di abbandonare la scuola pubblica, e creare un convitto a carattere militare per formare i concorrenti per l’accesso agli istituti di formazioni militare.

La notizia dovette creare non poco subbuglio in seno ai vertici cittadini del Pnf, tanto che gli inquirenti assicurarono al federale – era appena asceso alla carica l’avv. Carlo Alberto Cempini Meazzuolli – come senza l’autorizzazione del provveditore agli studi di Firenze tutte le conoscenze per quanto influenti del professore, al centro, erano pressoché inutili.

Come previsto, nel marzo del 1928, giunse al Provveditorato per gli studi per la Toscana la richiesta formale del prof. P. di aprire il suo istituto di formazione. Ciò creò un certo imbarazzo allo stesso provveditore quando venne informato della delicatezza politica del caso, anche perché la domanda appariva del tutto legale e in linea con la legislazione in materia per gli istituti paritari. Il provveditore decise quindi di recarsi personalmente a Livorno il 12 aprile successivo e ricevere direttamente dalla voce del questore le motivazioni da addurre per rigettare la richiesta, notificandole a P. nei giorni seguenti:

Per le speciali condizioni in cui è venuto a trovarsi in Livorno cioè di non appartenere più alla [Mvsn] ed al [Pnf] e di essere stato trasferito, per servizio in seguito ad inchiesta, dal R. Istituto Nautico di Livorno a quello di Piano di Sorrento, non gode in Livorno del prestigio necessario per garantire un funzionamento veramente educativo dell’istituto che intende aprire e dirigere[9].

Ricollegandoci al caso proposto in apertura di questo intervento – quello che fece sobbalzare Farello nel novembre del 1928 – bisogna segnalare che le accuse anonime si concentrarono immediatamente sulla figura del principale esponente del gruppo, cioè il conte Antonio F. Costui proveniva da una famiglia di recente creazione nobiliare – il nonno, un omonimo mercante di origini umbre, era stato ammesso a far parte della nobiltà toscana nel 1832 –, famiglia molto ricca e proprietaria di una fabbrica di saponi. Assieme a lui erano riportati i nomi di due fratelli, gli avvocati Emo e Tommaso P., anch’essi membri dell’alta borghesia livornese e, rispettivamente, presidente della commissione per le imposte dirette della provincia e vice console del Regno di Spagna. Il quarto personaggio incriminato era un grossista di pelli, Alessandro R.-P., più anziano rispetto agli altri ma proveniente comunque dallo stesso ambiente sociale. Infine venne chiamato in causa anche un giovane perito chimico, Giorgio M., di origini infinitamente più modeste ed impiegato nello stabilimento di proprietà del conte.

La squadra politica della Questura aprì un fascicolo il 7 dicembre successivo e, dopo aver delineato le biografie di tutti i protagonisti citati nella lettera anonima, mise a conoscenza del questore le voci che circolavano già sullo “scandalo”. Dalle informazioni raccolte risultava che tutti fossero effettivamente considerati degli omosessuali all’infuori di Emo P., probabilmente chiamato in causa solo a causa del fratello. Sia quest’ultimo, l’avocato Tommaso P., che il conte F. risultavano frequentatori dell’Hotel Palace, il grandioso albergo cittadino, dove si incontravano regolarmente con esponenti della società più in vista di Livorno. La solerzia degli inquirenti si spinse oltre e ripescò una storia simile ma ormai dimenticata dai più, quella della «Tavola Rotonda di Ardenza». Questo termine, tanto in voga all’inizio del secolo a causa dello scandalo Harden-Eulenburg[10], serviva per designare incontri di omosessuali di una certa caratura sociale e, difatti, coloro che frequentavano questo villino di Ardenza erano tutti personaggi eminenti della società locale dei primi anni del Novecento.

Senza una spiegazione apparante l’indagine sul conte venne messa a tacere per diversi mesi dagli inquirenti, fino al marzo 1929 quando, sempre l’ufficio politico della polizia, inoltrò al questore una nota prodotta da un proprio informatore. Lo scrivente si affrettava subito a smentire l’esistenza di una qualsiasi forma di «associazione» tra gli omossessuali livornesi, non potendo però fare a meno di confermare il comportamento sessuale del conte e dei suoi «amici». Dopo questa ulteriore conferma l’indagine venne chiusa e apparentemente dimenticata da tutti. Gli unici a ricordarsene furono i poliziotti livornesi, che iniziarono a seguire gli spostamenti dei denunciati aprendo dei fascicoli d’indagini per ognuno di loro[11].

Inquirenti e indagati che ho sinteticamente presentato finora, e che si mossero a cavallo tra il 1924 e il 1929, vivevano in una città che risultava tradizionalmente singolare e ricca di paradossi. L’ascesa del fascismo a Livorno non aveva certo mutato questi aspetti ma, piuttosto, era stato il movimento a declinarsi secondo lo stile di vita cittadino.

Riducendo all’osso la complessità, e le ricadute, di questo fenomeno, possiamo dire che i sommovimenti sociali causati dalla guerra e dal dopoguerra spinsero, da una parte, i ceti popolari a schierarsi in maniera compatta per i socialisti, i repubblicani, anarchici e poi comunisti, per un cambiamento effettivo delle condizioni di vita, mentre dall’altra, la borghesia livornese verso quei movimenti che promettevano il mantenimento dell’ordine esistente. Tutti sapevano che la partita si sarebbe giocata all’interno dell’area industriale della città e del porto e dei quartieri a nord dove erano concentrate le presenze popolari.

Una garanzia di successo i fascisti la ottennero con la discesa in campo di un personaggio come Costanzo Ciano, ex eroe di guerra. La sua candidatura alle elezioni politiche del 1921 nelle lista del Blocco nazionale fu sostenuta da numerosi esponenti del mondo militare, i quali non ebbero timori ad esporsi anche durante i suoi comizi. Ciano seppe sdebitarsi con loro una volta eletto alla Camera, sfruttando abilmente questo legame con il ceto dirigente e conservatore del suo collegio. La cosiddetta «Marcia su Livorno» dell’agosto 1922, pur diretta sul campo dal comandante degli squadristi toscani Dino Perrone-Compagni, simboleggiò il trionfo della restaurazione di quella classe di notabili che aveva saputo vedere nel fascismo, e nei suoi rappresentanti locali, un mezzo utile al raggiungimento dei loro obbiettivi.

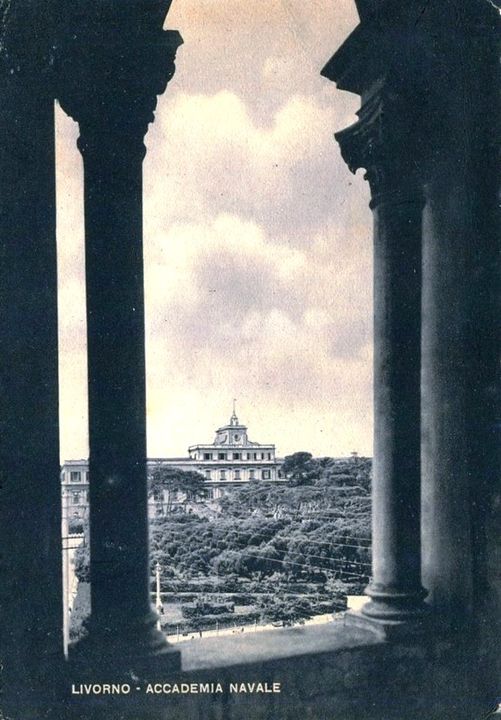

L’Accademia Navale di Livorno

Ripercorrere in maniera estremamente sommaria gli anni che vanno dalla fine della guerra al 28 ottobre 1922 è fondamentale al fine di contestualizzare e capire i contorti rapporti familiari, o clientelari, che le famiglie notabili di Livorno avevano con il nuovo partito di governo. È importante che sia chiaro, anche per il tema che sto raccontando, come il fascismo livornese, rispetto al modello maggioritario che si diffuse in Toscana così come in Emilia Romagna, non fu un fenomeno agrario o legato ad un’eversione di sinistra, ma piuttosto una chiara rappresentazione di quel sistema di potere che, dopo le elezioni amministrative del 1920, si trovò in profonda difficoltà nell’essere ancora rappresentato dai movimenti politici prebellici. La presenza del porto, di un’industria navale come quella dei cantieri Orlando e di tutto il loro indotto, e di una pluralità di altri stabilimenti industriali, concentrava nella sola città di Livorno un bacino operaio provato dalla crisi del dopoguerra, disponibile a tutto pur di vedersi riconosciuti una serie di diritti in gran parte rosicchiati dal periodo bellico.

Perciò la violenza dei fascisti divenne l’unico elemento, secondo i maggiorenti livornesi, in grado frenare un’ascesa inarrestabile del socialismo massimalista e dentro un panorama nazionale che si caratterizzava per molti elementi simili.

Dalla loro parte avevano anche un asso nella manica da poter giocare, cioè l’Accademia Navale, il prestigioso istituto presente in città dal 1881. Esso rappresentava il più evidente e concreto simbolo dell’ordine e non è un caso, per quello che ci siamo detti finora, che buona parte dei fascisti livornesi della prima ora fossero militari, in particolare ufficiali della Regia marina. È superfluo citare ancora la personalità di Ciano come colui in cui si legano al meglio gli aspetti militari e clientelari del fascismo livornese, spinto a scendere in politica anche dalle adulazioni di Max Bondi, amministratore delegato delle acciaierie di Piombino, nonché finanziatore del fascismo primigenio della provincia[12].

Questo rapido approfondimento sulla fisionomia del fascismo livornese delle origini potrebbe apparire poco attinente rispetto alle indagini al centro di questa ricerca. In realtà esso risulta fondamentale per comprendere al meglio le carte della polizia, facendo attenzione sui vari profili degli indagati. Le famiglie da cui provenivano gli omosessuali vicini al conte F., infatti, condividevano una condizione sociale agiata e in linea con quella dei promotori del fascismo livornese. Nel caso dell’ex comandante P., invece, la qualifica di squadrista e ufficiale della Mvsn non necessita di ulteriori spiegazioni rispetto ai suoi sentimenti politici. Anche per tali ragioni, in entrambi i casi, fu garantito un certo riserbo da parte degli inquirenti durante la fase delle indagini, dimostrando come questo genere di faccende andassero trattate esclusivamente in forma privata con i diretti interessati. Al contrario, qualora le autorità di governo ritenessero necessario creare un “caso”, allora era importante dare pubblicità all’evento ed assicurare a particolari strumenti sussidiari della legge – quello medico, del confino coatto o manicomiale – gli autori degli atti definiti come «contro natura».

Non è un caso che le indagini presentate in questo intervento vadano proprio in una di queste due direzioni – o entrambe se consideriamo che forse l’ex comandante Luigi P. potrebbe essere finito al centro di una macchinazione politica per screditarlo, in quanto esponente dell’area intransigente del fascismo labronico –, esemplificando meglio di ogni formula astratta la capacità che ebbe il fascismo di controllare la società italiana, anche sfruttando elementi culturali preesistenti.

*Giovanni Brunetti (Cecina, 1997) è laureato magistrale in Storia e Civiltà presso l’Università di Pisa (maggio 2021), dove ha conseguito anche la laurea triennale in Storia (giugno 2019). Attualmente sta frequentando il biennio 2019-2021 della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Firenze.

[1] Archivio di Stato di Livorno (ASLi), Questura, A1 «Informazioni Personali», b. 59, fasc. 34 «Antonio F. ed altri», Denuncia anonima (26 novembre 1928).

[2] Questi ultimi due termini erano molto in voga nella scienza medica positiva e avevano origine dal termine tedesco «urning» per indicare il “terzo sesso” a cui appartenevano le persone omosessuali. Questo neologismo prendeva ispirazione dalla Afrodite Uraniana citata da Platone nel Simposio, e venne coniato nel 1864 dal poeta e letterato Karl Heinrich Ulrichs.

[3] Max Simon Nordau (1849 – 1923) fu tra le altre cose un fervente sostenitore della causa sionista, a fianco del connazionale Theodor Herzl.

[4] P. Mantegazza, Gli amori degli uomini. Saggio di una etnologia dell’amore, 1886, pp. 148-150.

[5] ASLi, Questura, A1 «Informazioni Personali», b. 37, fasc. 8 «Luigi P.», Relazione per il prefetto (17 novembre 1924).

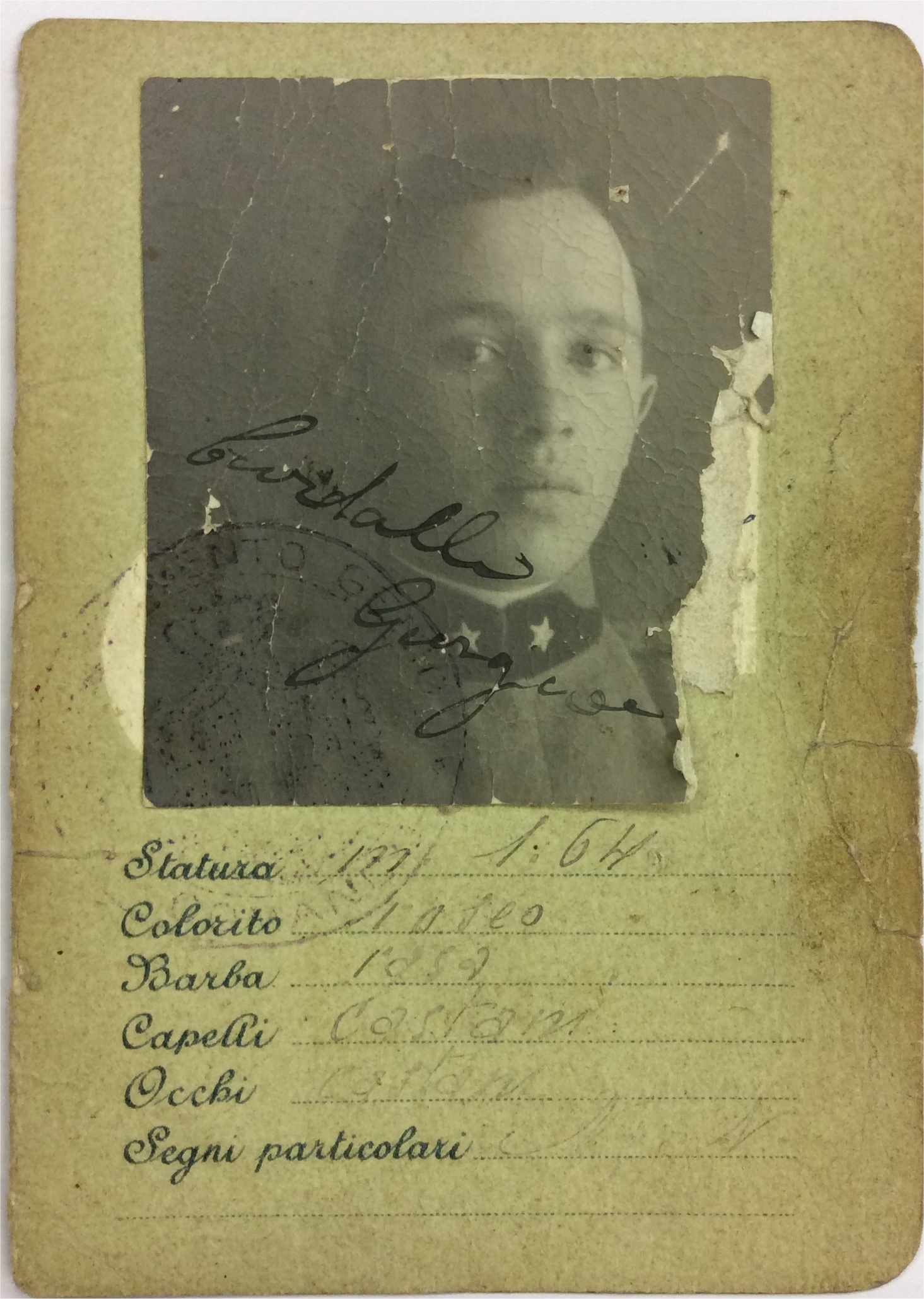

[6] Classe 1890, Luigi P. entrò alla R. Accademia Navale di Livorno a 16 anni, uscendone con i gradi da guardiamarina in tempo utile per partecipare alla guerra Italo-turca del 1911. Promosso al grado superiore partecipò alla Prima guerra mondiale prima a bordo di varie navi di presidio nell’Adriatico, poi come ufficiale d’artiglieria navale destinato a terra. Fu comandante di una delle batterie poste a difesa della laguna di Venezia dopo la battaglia di Caporetto. Venne congedato nel 1921 per mezzo della Legge n. 474 del 26 maggio 1911, per la quale gli ufficiali che non potevano ricoprire il grado superiore per una mancata idoneità dovevano essere posti a riposo. Nonostante la giovane età e il curriculum di tutto rispetto venne escluso dalla promozione appena una settimana prima di essere congedato, a dimostrazione di come il suo destino fosse già segnato. Dal suo Stato di servizio, oltre che dalle indagini dei poliziotti livornesi, risulta infatti come era stato richiamato un paio di volte, e sottoposto a sanzioni disciplinari, per il suo comportamento nella sfera privata. Ministero della Difesa, Dir. Gen. Per. Mil., Doc. Matricolare, «Marina», Stato di servizio, Luigi P. (1906-1956).

[7] La squadra d’azione era intitolata al sottotenente dei bersaglieri di Livorno Mario Asso (1899-1920), morto a Fiume durante l’offensiva del regio esercito italiano per prendere il controllo della città.

[8] Vennero fatti i nomi dei generali Francesco De Pinedo e Italo Balbo per l’Aeronautica, e dell’ammiraglio Franco Nunes per la Marina e di altri alti ufficiali della Mvsn e dell’Esercito.

[9] ASLi, Questura, A1 «Informazioni Personali», b. 54, fasc. 53 «Luigi P.», Decreto di rigetto della richiesta della domanda per l’apertura di un convitto navale (12 aprile 1928). Perso l’incarico di insegnante P. non demorse e pochi anni dopo cercò maggior fortuna nella compravendita di materiale nautico per ufficiali della Regia marina e i marinai di stanza a Livorno. La polizia venne nuovamente messa sulle sue tracce da una denuncia proveniente dall’ammiraglio in capo della zona marittima dell’Alto Tirreno, il quale era stato informato dell’uso improprio che P. faceva del grado militare. Egli, infatti, risultava solito qualificarsi come «comandante», screditando perciò il buon nome della forza armata. ASLi, Questura, A1 «Informazioni Personali», b. 76, fasc. 27 «Luigi P.».

[10] Lo scandalo Harden-Eulenburg fu il più vasto affare relativo all’omosessualità e riguardò l’entourage del kaiser Guglielmo II e parte dello Stato Maggiore dell’esercito tedesco. Da qui proviene il termine «tavola rotonda» – chiaro riferimento al consiglio dei ministri imperiale – che veniva usato per designare un gruppo di omosessuali.

[11] L’avvocato Tommaso P. e il conte F. furono coloro che la polizia controllò più spesso, e difatti sono rimaste maggiori tracce dei loro spostamenti nello stesso fondo dell’Archivio di Stato. L’avvocato P. si trasferì in Spagna nel 1932, sicuramente sfruttando le agevolazioni della carica consolare che aveva a Livorno, mentre il conte viaggiò molto per l’Italia. Le ultime carte su quest’ultimo risalgono al 1939 e sono relative ad una richiesta, sua e della sorella, per il riconoscimento del titolo di «Nobili di Gubbio» da aggiungere al blasone di famiglia. Nella breve biografia che il questore dell’epoca fece per il prefetto ricordò la sua omosessualità, la mancata iscrizione al Pnf e i suoi legami familiari.

[12] Massimo “Max” Bondi (1881 – ignoto) fu uno dei principali esponenti della siderurgia italiana nei primi due decenni del Novecento. Venne eletto in Parlamento nel 1919, facendo coincidere l’avvio della carriera politica con un momento di grave difficoltà per le sue aziende. La crisi delle fonderie di Piombino del biennio 1920-1921, nonché la bancarotta fraudolenta del 1925, lo costrinsero ad una fuga tumultuosa dall’Italia. Cfr. F. Bonelli e M. Barsali, ad vocem, Dizionario Biografico degli Italiani, Treccani, vol. 11, 1969.

A ciò si sommano altri due aspetti su cui mi vorrei brevemente soffermare. In primo luogo, la valorizzazione della fotografia come documento storico. Gli scatti inseriti nella mostra, per larga parte inediti e provenienti dal fondo Pci dell’Archivio Istoreco e dagli archivi privati di Antonio Brugnoli e Roberto Leonardi, risultano imprescindibili nel consegnare un’impressione più chiara della popolarità, della militanza e dell’evoluzione politica del partito. E ciò tanto per il loro impatto visivo, quanto per il messaggio da essi veicolato. Come sottolineato nell’introduzione al Catalogo da Catia Sonetti, «guardare queste immagini ci [trasmette]» la «percezione precisa del cambiamento sociale, […] antropologico, che ha vissuto il nostro Paese: dai volti di donne e uomini degli inizi del secondo dopoguerra, magri, severi, con i bambini che si fanno carico […] di manifestare con i loro abiti dismessi […], alle immagini degli ultimi decenni di questa storia, con i volti più sorridenti, […] più patinati, […] più televisivi»[1].

A ciò si sommano altri due aspetti su cui mi vorrei brevemente soffermare. In primo luogo, la valorizzazione della fotografia come documento storico. Gli scatti inseriti nella mostra, per larga parte inediti e provenienti dal fondo Pci dell’Archivio Istoreco e dagli archivi privati di Antonio Brugnoli e Roberto Leonardi, risultano imprescindibili nel consegnare un’impressione più chiara della popolarità, della militanza e dell’evoluzione politica del partito. E ciò tanto per il loro impatto visivo, quanto per il messaggio da essi veicolato. Come sottolineato nell’introduzione al Catalogo da Catia Sonetti, «guardare queste immagini ci [trasmette]» la «percezione precisa del cambiamento sociale, […] antropologico, che ha vissuto il nostro Paese: dai volti di donne e uomini degli inizi del secondo dopoguerra, magri, severi, con i bambini che si fanno carico […] di manifestare con i loro abiti dismessi […], alle immagini degli ultimi decenni di questa storia, con i volti più sorridenti, […] più patinati, […] più televisivi»[1].