Spaesamenti. Antifascismo, deportazioni e clero in provincia di Livorno

Sono ormai passati 70 anni dal 25 aprile 1945: gli studi storici non hanno mai smesso di indagare le vicende della Resistenza e della società italiana in tempo di guerra, questioni fondamentali per la comprensione del nostro paese oggi. Ogni tempo pone domande differenti al passato, segno del cambiamento degli strumenti concettuali e delle sensibilità interpretative.

Spaesamenti. Antifascismo, deportazioni e clero in provincia di Livorno, Ets, Pisa, 2015, pubblicato a cura dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea nella provincia di Livorno (Istoreco), cerca di portare un contributo articolato e innovativo su temi poco frequentati dalla storiografia, partendo da alcune ricerche relative al territorio di Livorno. Il volume verrà presentato in occasione dell’inaugurazione della nuova sede dell’Istoreco il prossimo 21 luglio.

Lo spaesamento è la parola chiave che riunisce tutti i saggi, in primo luogo come disorientamento soggettivo, provato dalle persone a causa delle distruzioni e dei drastici cambiamenti imposti dalla guerra. Ma uno spaesamento vi fu anche in senso figurato: sia come alterazione oggettiva del paesaggio tradizionale che come negazione del concetto stesso di Paese, ormai in balia di forze militari straniere. In questa accezione Livorno rappresenta certamente un caso limite: nella seconda metà del 1943 la città venne completamente evacuata dai bombardamenti alleati e dall’esercito di occupazione nazista.

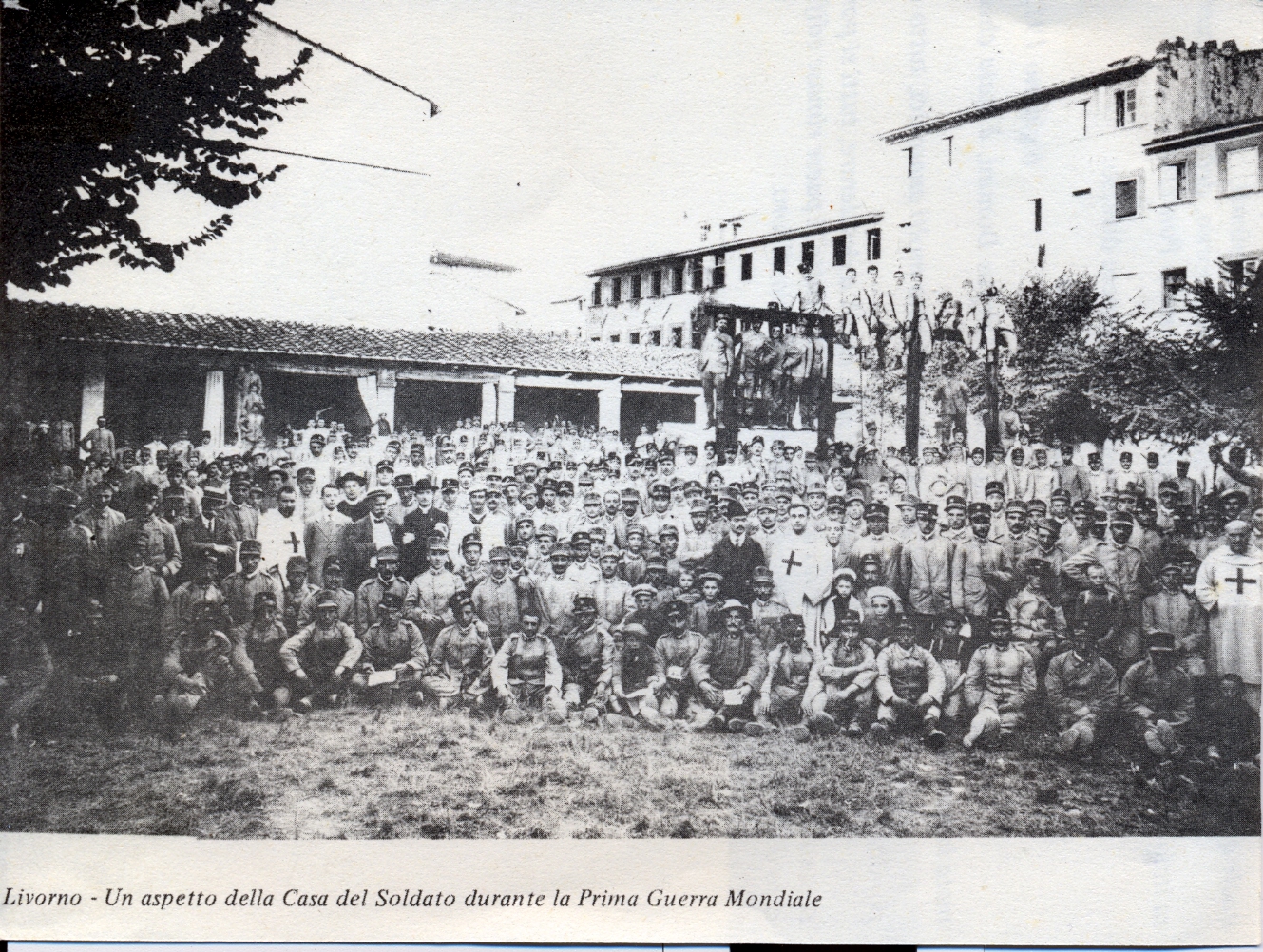

Tra il maggio e il novembre 1943 la guerra cambiò infatti radicalmente il volto della città. Col suo porto e le sue grandi industrie, il capoluogo pagò a caro prezzo la centralità logistico-strategica che aveva assunto nello scacchiere bellico del Mediterraneo divenendo un obiettivo militare d’eccellenza. Prima le tre grandi incursioni aeree angloamericane (28 maggio, 28 giugno, 25 luglio) che, bombardando a tappeto la città, distrussero buona parte del patrimonio urbanistico, poi il forzato sgombero del centro cittadino imposto dal Comando tedesco tra l’ottobre e il novembre generarono un esodo di massa che per intensità e modalità di attuazione non ebbe eguali in Toscana. Secondo alcune fonti alleate solo 20.000 dei circa 130.000 abitanti dell’anteguerra, si trovavano in città al momento dell’arrivo delle truppe liberatrici il 19 luglio 1944; mentre, stando alle cifre dell’Ufficio tecnico del Comune, degli edifici del centro, poco più dell’8% rimase illeso. La provincia fu così privata del capoluogo, la sua popolazione completamente rimescolata.

Tra il maggio e il novembre 1943 la guerra cambiò infatti radicalmente il volto della città. Col suo porto e le sue grandi industrie, il capoluogo pagò a caro prezzo la centralità logistico-strategica che aveva assunto nello scacchiere bellico del Mediterraneo divenendo un obiettivo militare d’eccellenza. Prima le tre grandi incursioni aeree angloamericane (28 maggio, 28 giugno, 25 luglio) che, bombardando a tappeto la città, distrussero buona parte del patrimonio urbanistico, poi il forzato sgombero del centro cittadino imposto dal Comando tedesco tra l’ottobre e il novembre generarono un esodo di massa che per intensità e modalità di attuazione non ebbe eguali in Toscana. Secondo alcune fonti alleate solo 20.000 dei circa 130.000 abitanti dell’anteguerra, si trovavano in città al momento dell’arrivo delle truppe liberatrici il 19 luglio 1944; mentre, stando alle cifre dell’Ufficio tecnico del Comune, degli edifici del centro, poco più dell’8% rimase illeso. La provincia fu così privata del capoluogo, la sua popolazione completamente rimescolata.

I saggi contenuti nel volume curati da quattro giovani storici (Stefano Gallo, Matteo Caponi, Enrico Acciai e Gianluca della Maggiore) e dal direttore Istoreco, Catia Sonetti, partono da questa riflessione per declinare domande differenti che toccano molteplici aspetti della società livornese nel corso della guerra. Il faticoso tentativo di organizzare una rete clandestina antifascista nel territorio provinciale (Gallo), la storia della deportazione di un nucleo di famiglie ebraiche rifugiate al Gabbro, nelle colline livornesi (Acciai), la ricostruzione delle giornate a ridosso del 25 luglio ’43 a Rosignano, piccola città-fabbrica della costa (Caponi), lo straordinario resoconto del vissuto quotidiano di Ivo Michelini, un internato militare in Germania (Sonetti), lo sfollamento del clero della diocesi di Livorno impegnato nella ricerca di salvezza fisica ma anche nel dare sostegno spirituale alle comunità (della Maggiore). Si tratta di lavori che pongono nuove domande alla nostra storia, proponendo altrettante piste di ricerca per la storia locale e non solo.

“A lungo – scrive Daniele Menozzi, ordinario di storia contemporanea presso la Scuola Normale di Pisa, nell’introduzione al volume – gli studi storici sulla Resistenza nel nostro paese, a differenza di quanto al contempo accadeva in diverse storiografie europee, si sono concentrati sulla lotta armata condotta dalle bande partigiane. Negli ultimi due decenni si è però assistito ad un mutamento di indirizzo. Una crescente attenzione è stata rivolta ad indagare fenomeni che di volta in volta, a seconda degli autori, sono stati definiti con diverse categorie: “Resistenza civile”, “Resistenza passiva”, “Resistenza non armata”, “Resistenza non violenta” o più semplicemente e genericamente “lotta non armata nella Resistenza”. Un sintagma, quest’ultimo, utilizzato per sottolineare l’unità del processo resistenziale in tutte le sue dimensioni, con l’intento di evitare il ricorso a scelte linguistiche che potrebbero, anche involontariamente, introdurre elementi di divisione e di gerarchizzazione nelle varie forme dell’impegno contro la barbarie nazifascista”.

“Senza dubbio – continua Menozzi – un contributo a questi nuovi orientamenti è venuto dal diffondersi della consapevolezza, maturata sulla base della considerazione delle tragedie che hanno percorso il Novecento, che la pratica della violenza bellica ha comportato, per il livello degli strumenti di distruzione messi in campo, drammi, orrori, distruzioni terribili. In questa chiave si è profilata la tendenza a valorizzare sul piano storico i comportamenti di coloro i quali, individualmente e collettivamente, hanno deciso di manifestare la loro intenzione di opporsi all’aggressione e all’oppressione senza ricorrere all’uso delle armi. Ovviamente la pratica di questa linea storiografica non voleva dire sminuire il significato della scelta compiuta da quanti, offrendo una testimonianza alta della loro disponibilità al sacrificio, avevano in coscienza ritenuto che non vi era altra strada per sottrarsi agli ordini delle dittature che intraprendere la lotta armata. Si trattava soltanto di indagare in maniera più estesa e diffusa la varietà di forme che aveva assunto la Resistenza per restituire, con un evidente intento pedagogico nei confronti di un presente in cui minacce di guerra si facevano di nuovo incombenti, le modalità con cui si era ritenuto di poter reagire alla violenza senza cedere ai suoi stessi metodi”.

“Il volume collettaneo che l’Istoreco ha deciso di pubblicare in occasione del settantesimo anniversario della Liberazione – conclude lo storico della Normale – si inserisce perfettamente in questo nuovo filone di studi sulla Resistenza, fornendo una serie di originali apporti conoscitivi su diverse manifestazioni dell’opposizione al nazifascismo che si sono verificate nella provincia di Livorno. […] Proprio saggi come quelli qui raccolti evidenziano che le fonti disponibili possono aprire una nuova stagione di ricerche che, private delle connotazioni politico-ideologiche a lungo coltivate dalla storiografia resistenziale, assumono un particolare rilievo per il nostro presente. Mostrano infatti che la democrazia italiana non è stata costruita soltanto sulle armi degli alleati e dei partigiani, ma anche sulla base di un passaggio di larghi strati popolari dal consenso al rifiuto del totalitarismo. Un atteggiamento che si è poi declinato nella storia repubblicana, a partire dal processo costituzionale, in forme politiche diverse e molteplici, ma di cui – anche per evitare pericolosi sbandamenti che le odierne propagande politiche non ci risparmiano – gli studi storici sono chiamati a tener ben viva la memoria”.